トップへ戻る 作家/分野 一覧 |

|

|

|||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 管理番号 | 書 名 | 翻訳者 | メ モ | |

|---|---|---|---|---|

| M005-001 | 女王陛下のユリシーズ号 | 村上博基 | WW2、援ソ船団護衛イギリス海軍の戦いを描いた傑作 | |

| M005-005 | ナヴァロンの要塞 | 平井イサク | 難攻不落の要塞に挑む五人の男たち | |

| M005-008 | ナヴァロンの嵐 | 平井イサク | ネレトヴァ川のパルチザンを救助できたのか | |

| M005-014 | 荒鷲の要塞 | 平井イサク | ナチス・ドイツの秘密基地シュロス・アドラーでの大決戦 | |

| M005-016 | 八点鐘が鳴る時 | 矢野 轍 | 謎の美女と金塊のごたごた、といえばいいのかな | |

| M005-022 | 孤独の海 | 高津幸枝 | 若きマクリーンの残した戦争時代を舞台とした短編集 | |

|

Ver. 2.10 |

| 管理番号:M005-001 | 21 戦争・戦記小説 | 出版社:早川書房 | |||||||

| 書名:女王陛下のユリシーズ号 | |||||||||

| 原題:H. M. S. Ulysses(1947) | ハヤカワ文庫NV7 早川文庫58 | ||||||||

| 翻訳:村上博基 | 価格:¥420 | ページ数:466P | 本のサイズ:文庫 | ||||||

| 初版発行:1972/1/31 第三刷:1975/9/30 | 購入:1976/6/11 | 表紙イラスト:島 守正 | |||||||

ちょっと前、書店の店先に再版されたこの本がならんでいました。何度目の再版になるのかわかりませんが、今もなお売れているようです。 ちょっと前、書店の店先に再版されたこの本がならんでいました。何度目の再版になるのかわかりませんが、今もなお売れているようです。ただし、表紙のイラストは違っていますね。いつ変わったのかはわかりません。新しい表紙は、上甲板にドイツ爆撃機が激突して大破したユリシーズ号が、最後の突進をする姿でした。このバージョンは、避雷した貨物船から脱出するボートを描いていますが、あまり北海の寒さが伝わってきませんねぇ。 そう、舞台は北海、いや北極海です。 時は1943年でしょうか。初冬、かな。 WW2ののひとつの峠がここにあります。疑わしい同盟国であるソ連をつなぎ止めるため必死だった当時の英国にとって、北極海の中を通ってスカンディナヴィア半島のむこうのムルマンスクに補給物資を運ぶことは、生命線だったのです。そしてそのルートは、どこを通ったとしても、自然の猛威とドイツ海軍・空軍の攻撃に曝されていました。  その勇敢な、そして悲惨な戦いを描いた傑作がこの本です。 その勇敢な、そして悲惨な戦いを描いた傑作がこの本です。英国海軍の北方の拠点であるオークニー諸島のスカパ・フローで始まります。軽巡洋艦ユリシーズ号は水兵の反乱騒ぎが収まったところ。海軍軍令次長ヴィンセント・スター中将の嫌みに耐える第14護衛空母戦隊司令ティンドル少将、彼の旗艦艦長ヴァレリー大佐、副長ターナー中佐、軍医長ブルックス中佐。 しかし否応なく彼らは、次の護衛任務にかり出されるのです。昼が終わらない、波と氷が猛り狂う北極海へ。 この物語には、女は一人も出てきません。回想の場面にすら。 男たちだけの荒々しい生き様、死に様が描かれます。 ひとつの象徴として、上等水雷兵ラルストンをあげればいいでしょうか。勇敢で有能かつ冷静な若い水兵です。出港間近のユリシーズ号で起こった反乱騒ぎの中で、彼の弟は殴り殺されます。出港の前日、クロイドン市に住む彼の母親と三人の姉妹が空襲で死んだことを伝えられます。そして彼は、破壊されて炎を上げるタンカーを、船長が乗ったままであることを承知の上で雷撃することを命ぜられます。 「船長は死にました・・・(名前など)聞く必要はありません!」と、毒づくようにいったラルストンは、副長の平手を顔に受けてよろめいた。ターナーは、怒りで両岸を血走らせ、大きく息をついている。 「この生意気な青二才目が!」 と、彼は声を殺していった。「今度ばかりはちと度がすぎたぞ」 「そうじゃないんです」 怒りはなく、声は消えほそるつぶやきだったので、言葉をききとるために一同は緊張しなくてはならなかった。「ヴァイチュラ号の船長 ── 名前はわかっています。マイケル・ラルストン船長です。私の父でした」 そして、最期。 「両舷前進全速!」 キャリントンが伝声管にさけんだ。それが彼の返事がわりだった。 「だめだ、だめだ」 ターナーはおだやかにしかった。「全力だ、少佐。急ぐんだと言ってやれ。アプディールやマンクスマンに負けんといっていた日ごろの自慢を思いださせてやるがいい ・・・ プレストン! 全僚船に非常信号だ。 <散開セヨ。各個独立ニソ連港ヘ急ゲ>と」 ”Full ahead both!” Carrington called down the speaking-tube: it was by way of his answer. ”No, no,” Turner chided gently. ”Full power, Number One. Tell them we're in a hurry: remind them of the boasts they used to make about the Abdiel and the Manxman... Preston! General emergency signal: ’Scatter: proceed independently to Russian ports.’ ” 生き残ったものはわずか。最初に故国に戻ったニコルス軍医大尉が最後の報告をし、松葉杖をコツコツ鳴らしながら海軍省のドアを抜け、陽光の中に出てきます。 彼の報告を背後で聞いていた人物が、時の首相であり軍の作戦に何かと口を出したチャーチルを示しているのは、最初読んだ時には気づきませんでした。なるほどね。 今読み返すと、アラが多い。内容やドラマにではなく、設定に相当な無理があります。 しかし、買って30年たった今読み返しても、涙が出ます。マクリーンの作品は、これ以後このレベルのものがないのは残念。

この詩は、ハインラインの「落日のかなたに向けて」でも使われました。訳が違うと全然言葉が違うので最初はわかりませんでしたっけ。 よい冒険小説でした。過去形で呼ばなくてはいけないのが、ちょっと悲しいね。(06/8/1) |

|||||||||||

|

Ver. 3.01 |

|---|

| 管理番号:M005-005 | 21 戦争・戦記小説 | 出版社:早川書房 | |||||||

| 書名:ナヴァロンの要塞 | ISBNなし | ||||||||

| 原題:The Guns of Navarone(1957) | 翻訳者:平井イサク | ||||||||

| ハヤカワ文庫NV131 早川文庫557 | 価格:430Yen | ページ数:400P | 本のサイズ:文庫 | ||||||

| 初版発行:1977/2/15 | 購入:1977/2/21 | 表紙イラスト:依光 隆 | |||||||

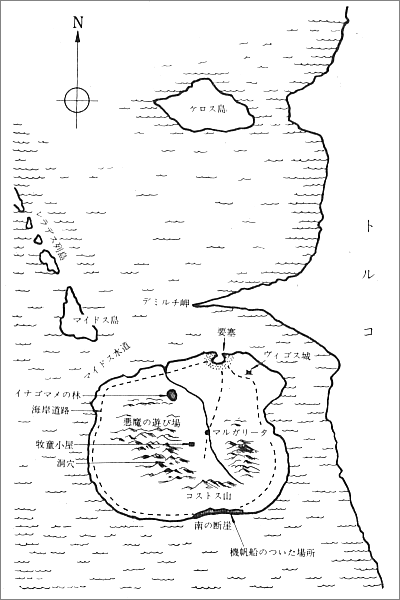

NHK-BSPのプレミアム・シネマで、「ナヴァロンの要塞」の映画が放映されました。 NHK-BSPのプレミアム・シネマで、「ナヴァロンの要塞」の映画が放映されました。懐かしくなって、この文庫本を実家の物置で発掘したら、あっさりと見つかったので一読。ほほお。 マクリーンの本は、後半のものは印象が悪いのですが、最初の方はなかなか楽しめた記憶があります。その記憶どおりだというのは、うれしいね。 ちなみにこの本は、まずハヤカワ・ポケットブックス、そしてハヤカワノヴェルズ、つまり文庫よりひとまわりでかいソフトカバーの本で出まして、その時も買ったのですが文庫として出たので初版で買いました。しかしむろん、書き込みだのカッターのキズだの入っているので、価値など無いけどね。(笑) 時代は、第二次大戦半ば。 主人公はキース・マロリー。ニュージーランド人。イギリス陸軍大尉。砂漠挺身隊でならした、特殊部隊の猛者。かつてヨーロッパ・アルプスの登頂で数々の記録を打ち立てた著名な登山家でもある。  彼が、一ヶ月の休暇を与えられる予定でクレタ島の激戦区から引き抜かれ、SOE 特殊作戦執行部の主任管理官ジェイムズ・ジャンセン海軍大佐の前に出頭したのは、ある任務のため。ケロス島に残る千二百の将兵を救出するために、中立国であるトルコ領の目の前にあるギリシャ領のナヴァロン島の、この海域を扼する要塞砲を、破壊あるいは使用不能にせよというもの。 彼が、一ヶ月の休暇を与えられる予定でクレタ島の激戦区から引き抜かれ、SOE 特殊作戦執行部の主任管理官ジェイムズ・ジャンセン海軍大佐の前に出頭したのは、ある任務のため。ケロス島に残る千二百の将兵を救出するために、中立国であるトルコ領の目の前にあるギリシャ領のナヴァロン島の、この海域を扼する要塞砲を、破壊あるいは使用不能にせよというもの。大型艦の侵入はレラデス列島とその北岸に広がる機雷群及び夜を支配するドイツ魚雷艇群のため不可能、同様の理由で救援の船舶のルートもマイドス水道以外にない。このルートを強襲しようとした海上部隊は、八インチ重巡洋艦シバリスが五分フラットで要塞砲に撃沈されて敗退。空軍の攻撃は、要塞砲の上を厚く覆う巨大なオーバーハングとすさまじい数の高射砲群のため、自殺に等しい。海上からの奇襲作戦として投入された海兵隊のコマンド部隊、ジェリコ船舶特殊部隊は全滅。パラシュートによる特殊部隊の降下は、どこへともなく消え去った。 残る方法は、特殊部隊を派遣して、登攀不可能と言われるナヴァロン島南の断崖絶壁を登らせ、島を縦断して要塞に侵入する方法のみ。ここはドイツ軍の警備がもっとも薄いと考えられているから。 期限は、あとたったの四日。 かくして、マロリー麾下四人が選抜されます。 まず〝ダスティ〟・ミラー。40歳前後。この「Dusty」を当時の平井さんは汚らしい容貌からついたあだ名として、「フケツのミラー」と訳しますが、今の時代ではちょっとなぁ。アイルランドの血が入るアメリカ人。英国空軍に入隊したのちあちこちで破壊工作員として名をあげた、爆発物のスペシャリスト。 ケイシー・ブラウン。スコットランド人。船舶機関の技師であった英国海軍電信兵曹。船舶特殊部隊(SBS)の古参兵として殊勲賞などを勝ち得たヴェテラン。 アンドリュー(アンディー)・スティーヴンス海軍大尉はイギリス海軍予備士官(RNVR)。航海士官としてのキャリアと一流の登山家としての実績とギリシャ文化に対する憧憬と語学で選抜されたのですが、若い。二十代後半。マロリーが懸念する唯一の男。 最後はアンドレア。年長者で、たくましい身体のギリシャ人。かつてギリシャ陸軍の中佐であり、無限の体力と敏捷さを備えたマロリーの一心同体の友。 これに、ナヴァロン島の地主でのヴラコス氏の執事であったルーキと、その友人のパナイスが加わり、スペシャル・チームの完成。  カステルロッソ島(Kastelorizo)のイギリス軍基地でのトラブル(そういえば、無能で無責任をさらけ出したブリッグズ大尉は、あの後どうなったんだろう?)。海上での臨検事件。難攻不落の断崖の登山。スティーヴンスの重傷。厳寒のコストス山越え。悪魔の遊び場の逃避行。 裏切り。捕虜。尋問。最後の任務を志願するスティーヴンス。裏切り者を処刑するミラー。不屈の男アンドレア。 要塞への侵入、爆破。脱出。 見事です。 あちこち、考え方についてハテナと思うことがあります。たとえばドイツの士官が銃を突きつけられ、言うとおりにしないと外の警備兵が無駄に死ぬことになるぞといわれて、マロリーらの指示通りに何もなかったと答える場面など、どう考えてもおかしい。このような場面は、マクリーンの考えと言うより、戦争に対する当時の考え方かもしれない。 総力戦、真に生きるか死ぬかの戦争はそんな甘いもんじゃなかったんだよ、というような話は、当時の英国人のマクリーンには理解できなかったのかも。 ま、それはしかたがないかも。 それを抜きにして見ると、戦争を舞台とした冒険物語として、この本はいま読んでも見事なエンターティメントです。 最後の場面は、最新鋭の駆逐艦サーダーの艦上で、ナヴァロンの砲台が爆発し、豪快に崩れ落ちる様子を見る場面となります。

キース・マロリーのモデルとは、何人もいた第二次大戦の特殊部隊の英雄たちが大部分を占めると思いますが、ナヴァロン島の南の断崖を登るときの短い描写には、おそらくその名を継いだであろう英国屈指の登山家、ジョージ・ハーバート・マロリー(1886~1924)の影が見えます。ジョージ・マロリーがこのような人物であったのかは別として、不屈の登山家としてマクリーンの心にはこの姿があったのではないか。

このマクリーンは特殊部隊のエリートの人物像として、よく登山家を使います。この数作後のいささか荒唐無稽ながら面白さではこの作品を上回る「荒鷲の要塞」の中では、大戦間にスポーツとして発展した登山ブームの流れの中で誕生した、ドイツの山岳猟兵による山岳師団に所属するプライドの高い兵士たちが出現します。エーデルヴァイスを徽章とする彼らは、ドイツの歩兵部隊の超エリート組織であったそうな。マクリーンの冒険愛好者としての一面ですね。(2014/3/9)

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|---|

| 管理番号:M005-014 | 21 戦争・戦記小説 | 出版社:早川書房 | |||||||

| 書名:荒鷲の要塞 | ISBNなし | ||||||||

| 原題:Where Eagles Dare(1967) | 翻訳者: 平井イサク | ||||||||

| ハヤカワ文庫NV162 早川書房708 | 価格:380Yen | ページ数:336P | 本のサイズ:文庫 | ||||||

| 初版発行:1977/12/31 | 購入:1977/12/22 | カバー:依光 隆 | |||||||

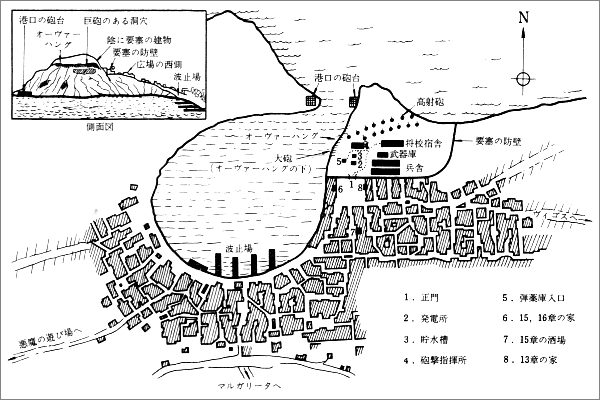

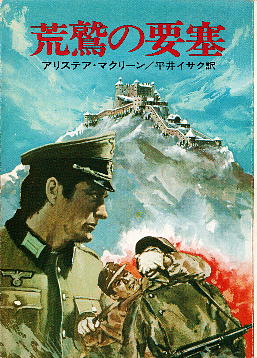

『荒鷲の要塞』といえば、あの波瀾万丈で奇想天外な映画を連想できます。敵はナチス・ドイツなのだけど、主人公が何者なのか、なにが目的なのか、味方はだれか、裏切り者は誰なのか、どうやって目的を果たすのか、どうやって脱出するのか、本当の敵は誰なのか、これほど訳のわからない、にもかかわらず飽きさせず面白い映画はなかった。 『荒鷲の要塞』といえば、あの波瀾万丈で奇想天外な映画を連想できます。敵はナチス・ドイツなのだけど、主人公が何者なのか、なにが目的なのか、味方はだれか、裏切り者は誰なのか、どうやって目的を果たすのか、どうやって脱出するのか、本当の敵は誰なのか、これほど訳のわからない、にもかかわらず飽きさせず面白い映画はなかった。この本がその原作です──と思ったら、実は違うのです。 売れっ子冒険作家として有名になったマクリーンの作品が何度も映画化された頃、じゃあ次の映画はアクションものにして、そのシナリオを書こうと言うことになったのだそうな。で、映画ができてくる時、その自分で書いたシナリオを元に小説に書き直したのがこの本なのです──とあとがきに書いてありました。 ってことは、これはセルフ・ノヴェライゼーションというべきなのかしらん? 時代は、第二次世界大戦の後半、1944年6月の半年ぐらい前。 なぜそれがわかるのかというと、「ヨーロッパ反攻作戦」前の冬であることが書かれているから。主な舞台は、P16でターナー大佐が言うように、ドイツ南部のガルミッシュ=パルテンキルヒェン。(左下の地図は、現代のガルミッシュ=パルテンキルヒェン郡)  ここの切りたったアルプスの山中に、 ここの切りたったアルプスの山中に、運悪くここの近くで、小型高速爆撃機モスキートが遭難しました。乗客は、ジョージ・カーナビー陸軍中将。彼は間近に迫るオーバーロード作戦の実施計画の調整に関する最高責任者であり、全ての機密を知っているただ一人の人物。この秘密は、絶対にドイツ側に洩らしてはならない。 また彼はアメリカ人であり、そこに爆撃機を派遣して一気に全部始末してしまえとは言えない。イギリスでは、言えない。 カーナビー将軍を見捨ててしまえば、同盟関係にヒビが入りかねない。 よって、英国情報部は、特殊工作員を潜入させて、カーナビー将軍が(自白剤とか拷問とかで)極秘情報を洩らす前に大急ぎで救出しなければならない、という事になったのでした。 そのために集められたメンバーは、合計7名。ただし、この任務にふさわしい精鋭かというと疑問が付きます。 指揮官となるのがジョン・スミス陸軍少佐。 副隊長格がモーリス・シェイファー中尉。アメリカ そして、陽気なエドワード・カラチォーラ。オラーフ・クリスチャンセン、亜麻色の髪のヴァイキングの末裔。リー・トーマス、小柄で色の浅黒いウェールズ人。トーランス=スマイス、元オックスフォード大学指導教官。ジョージ・ハロッド、無線係の軍曹。 彼らは歴戦の空軍パイロットであるセシル・カーペンター空軍中佐が操縦するランカスター爆撃機に搭乗し、このシュロス・アドラー要塞の近辺にパラシュート降下することになります。このカーペンター中佐のキャラがいい。 ヴァイスシュピッツェの山腹をかすめて降下するのですが、このヴァイスシュピッツェというのは、もっと西方にあるオーストリアにある山のことではないらしい。ガルミッシュ=パルテンキルヒェンのそばにある標高1.982mの「 深夜、吹雪のさなかで視界がほとんどない状態で、副操縦席のトリメーン中尉が恐怖で凍り付く中、カーペンター中佐は山腹ぎりぎりにこの重爆撃機を接近させます。目的地は、山の中腹にある幅300ヤードの台地。ここで

といってトリメーン中尉と席を替わります。 といってトリメーン中尉と席を替わります。昔このへんの描写の意味など考えなかったのですが、調べてみると面白い事がわかります。 まずイギリスの軍用大型機は、当時「副操縦士」がおらず主操縦士と同じ操縦装置はありませんでした。ですのでマクリーンとトリメーンがサイドバイサイドに座っていたように読み取れるところは、(翻訳の問題かもしれませんが)間違いです。カーペンター中佐は操縦席をあけてトリメーン中尉を座らせ、自分はその横にある航空機関士(トリメーンは副操縦士ではなく航空機関士です)の折りたたみ式簡易シートに座ったのです。右絵は詳細に作られたプラモデルの一部で、操縦席の前に爆撃手が通常うつ伏せに乗り組みます。 カーペンター中佐は右側の席から吹雪の中で窓を開け、接近してくるはずの山肌をぶつかるより早く見ようとした訳。 そして、あいた左手でトリメーンにスロットルや操舵の合図をおくりつつちょっと顔を引っ込め、ちらっと計器板に眼をやってから世間話でもする口調でこんなことを言ったのでした。

さて、本編の方。 こうしてパラシュート降下した7人のあと、機内に隠れていた人影が乗組員によって引っ張り出され、他の梱包した部材と共にパラシュート降下させられます。ミス・エリスンと呼ばれた彼女の正体はなにか。 無事に降下した7人のうち、まずハロッド軍曹が降下に失敗して戦死。シュロス・アドラーの崖下にある村で、さらにトーランス=スマイスも死にます。いったいなにがおきているのか。 このあとの展開は、よーく考えるとおかしな事だらけなんですが、息も尽かせぬ展開と繰り返されるどんでん返し。味方は誰か、敵は誰か、スミスの本当の目的は何か。 最後にあぶり出された本当の敵は誰だったのか。 もう、目茶苦茶に面白い。 肉体的に限界を越えて痛めつけられているはずのヒーローたちが、次のシーンになると元気いっぱいになるのも気になりません。 これぞ、冒険アクションの醍醐味。 実用的な軍事ヘリコプターってこの時代にあったっけ、なんて疑問もヤボですぜ、奥さん。(誰の話だ) 終盤、戦車砲に撃ち抜かれた車内でこんな会話が。

ちなみにこの本は、日本で早川書房からまず1968年にソフトカバー版で出てのちに文庫化されたのですが、同じは平井イサクさんの訳で前の版では「ティーゲル戦車」が「虎戦車」になっていたような記憶があり、版を変える時って手を入れるんだなと知ったものでした。 ふと思うんだけど、「荒鷲の要塞」という冒険映画。いくつか設定上のミスというかおかしいところがあるのは承知の上で、なぜ近頃はTVで放映しないんだろう。「ナヴァロンの要塞」はいまだに時々放映されるのに、 映画の黄金時代を代表する面白い冒険活劇なんだから、見たいファンも大勢いるだろうに。なぜだろう。 不思議。(2025/09/04) 読書メーターの記録より 読了:2025/8/26 |

||||||||||||

|

|---|

| 管理番号:M005-008 | 21 戦争・戦記小説 | 出版社:早川書房 | |||||||

| 書名:ナヴァロンの嵐 | ISBNなし | ||||||||

| 原題:Force Ten from Navarone(1968) | 翻訳者:平井イサク | ||||||||

| ハヤカワ文庫NV136 594 | 価格:360Yen | ページ数:320P | 本のサイズ:文庫 | ||||||

| 初版発行:1977/4/15 | 購入:1977/4/15 | カバー:依光 隆 | |||||||

「ナヴァロンの要塞」(1957)から11年、ナヴァロン要塞の巨砲を破壊して帰還したあの三人、マロリー、ミラー、アンドレアが帰って来ました。これは、前記小説が1961年に映画化され、大ヒットしたことによります。続編を書いて映画化すれば売れる、と焚きつけられたのでしょうが、7年も書かなかったには理由があります──が、まぁそれはどうでもいい。ともかく刊行され、これまた映画化されたのですが、内容はこの本のものとはかなり違っていたようです。(TVで観たような気がしますが記憶にありません) 「ナヴァロンの要塞」(1957)から11年、ナヴァロン要塞の巨砲を破壊して帰還したあの三人、マロリー、ミラー、アンドレアが帰って来ました。これは、前記小説が1961年に映画化され、大ヒットしたことによります。続編を書いて映画化すれば売れる、と焚きつけられたのでしょうが、7年も書かなかったには理由があります──が、まぁそれはどうでもいい。ともかく刊行され、これまた映画化されたのですが、内容はこの本のものとはかなり違っていたようです。(TVで観たような気がしますが記憶にありません)お話は、英国海軍最新鋭S級駆逐艦サーダーの艦長ヴィンセント・ライアン中佐が、エーゲ海を扼していた二門の巨砲が巨大な岩棚の下になって海中に崩れ落ちた情景を見つめています。その立役者となった二人の汚らしい男は、彼の背後で疲れ切って座っていました。 もう二人いたはずですが、その二人、アンドレア・スタヴロスとマリアはナヴァロンに残ったとか。なんでも、結婚するらしい。 このへんの、前回のお話と違う設定は映画の方に合わせた結果。つまりナヴァロンにいたレジスタンスの男ルーキが映画ではきつーい顔の女性マリアで、アンドレアとできちゃったという訳。 しかしアレクサンドリアに着くまで起こさないでくれ、という二人の願いもむなしく、二人は一通の通信文で叩き起こされます。悲しげにミラーが通信文を手にしたマロリーに内容を聞くと、こういうこと。

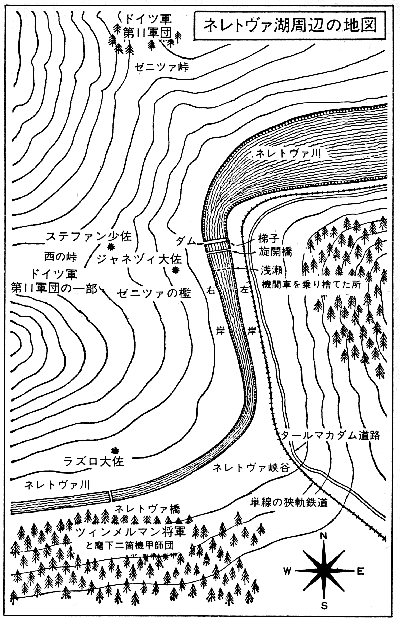

という訳で、マロリーとミラーはサーダーからボートでナヴァロン島に上陸して結婚式のさなかからアンドレアを引っ張り出し、迎えに来たウェリントンに乗り込みます。行き先は、まずイタリアのテルモリ。結婚式ってのは、むろんアンドレアとマリアのもの。これまた、なんてこった。 テルモリで彼らを待っていたのは、地中海方面連合軍情報部長、英海軍大佐ジャンセン。彼らを自殺行に等しいナヴァロン作戦に放りこんだ男。ジャンセンは彼らに長い休暇を約束します──ユーゴスラヴィアから戻り次第。 ユーゴスラヴィア中西部のボスニア=ヘルツェゴヴィナ地方で起きているのは、悲惨な戦争。ドイツ軍の侵攻に対抗するパルチザンが28個師団のドイツ及びブルガリア軍を食い止めていますが、その形勢は有利とはいえない。パルチザン側では武器、弾薬、食料、医療品などの物資が欠乏しており、連合軍がなんとか補給しようとしているのですが、空輸物資の80パーセントがドイツ軍の手中に入ってしまっているのです。

設定の書き換えってヤツですね。あのほとんど不可能で成功はおろか生還も期待できない「ナヴァロンの要塞」作戦の前から次の作戦が計画されていた、という。その結果「ナヴァロン」作戦はアクシデント扱いに成り下がった訳。 このお話には、史実のユーゴスラヴィアでの入り組んだ戦いの歴史という背景があります。 ごく簡単に説明すると、ナチスの侵攻によって国を追われたユーゴスラヴィア王室を支持する ですから、戦後の東西対立はともかくとして、連合軍がまず支援すべきだったのはチュトニクではなくチトー側のパルチザンだったのでした。 ネレトヴァの戦い(1943年1-3月)などのナチス・ドイツ軍による掃討作戦なども行われ、それでもなお戦いぬいたパルチザンの執念は恐るべきものでした。それが、史実です。 この物語は1944年とされていますが、チュトニクについてはまだ充分に理解は進んでいなかったとしていますね。  全体を読み直して思うのは、マクリーンさんの話の持って行き方がズルくないか、ということ。 「ナヴァロンの要塞」の作戦目的は、要塞砲を何らかの方法で使用不能に、できれば破壊することでした。これはほぼ最初からわかっています。 しかしこのお話では、最後になるまで、①作戦理由(なんのために)②作戦目標(なにをしたい)③作戦方法(どうやって)が、まったく見えません。③はいい。そこが冒険もののキモだから。でも②が最後までわからないのはいかがなものか。 今回彼ら三人をサポートするために三人の若い英国海兵隊コマンド部隊員がチームに加わります。若いといってもみな二十代終わりの軍曹ですから、三年五年の兵隊ではない。相当なスペシャリストのはず。 水中破壊戦技能・航空機の操縦などをこなすレナルズ、航法士で後方攪乱・爆発物・電気のスペシャリストであるグローヴズ、第一級の通信士であるソーンダーズ、と紹介されますが、彼ら三人に対してマロリーはまったく作戦目的・作業予定を明かしません。 ちなみにマロリーがこの作戦について説明を受けた描写はほぼ無いのですが、むろんマロリーは完璧にわかっています。口にしませんが。さらにミラー、アンドレアに対しても作戦の説明はしてませんが、この二人は当然のようにテレパシーかなにかのおかげで作戦について充分に把握しており、マロリーの指示なしで勝手に「正しい」単独行動を行います。 お話自体はスリリングで痛快なのですが、最後まで読んで再び頭から読み直すと、なんで作戦についてチーム内で充分にディスカッションを行わないのか、そのためにどれだけ損していたか、かなりイラつきます。

最後、ナヴァロンの巨砲が崩れ落ちるより一桁大きなカタストロフが起きて決着。どうやってその 予想通りですが、コマンドの三人は使い捨ての駒でした──なんだかなぁ。 右図に示したのは、このお話の中で敵も味方も使いまくるドイツ製機関銃「シュマイザー」。正式名称は違うそうですが、よくある話。 この連発しかできない機関銃で狙撃までやってのけるんだから、冒険小説ってのは面白い。 最後は、出迎えたジャンセン大佐とのこんなシーンで終わります。なんてこった。

この次はどんな話だったかな。読んだことあったかな。(2025/1/15) 読書メーターの記録より 読了:2025/1/13 |

| 管理番号:M005-016 | 20 現代冒険小説 | 出版社:早川書房 | |||||||

| 書名:八点鐘が鳴る時 | ISBNなし | ||||||||

| 原題:When Eight Bells Toll(1966) | 翻訳者:矢野 轍 | ||||||||

| ハヤカワ文庫NV218 1064 | 価格:420Yen | ページ数:376P | 本のサイズ:文庫 | ||||||

| 初版発行:1980/3/15 | 購入:1980/3/16 | カバー:依光 隆 | |||||||

積んであった中から無作為に取ったもの。八点鐘ってのは、船の用語だよね。 積んであった中から無作為に取ったもの。八点鐘ってのは、船の用語だよね。点鐘とは、正しくは船鐘あるいは号鐘と呼ばれる鐘(ship's bell)によって時間を示すために打たれる鐘の音。船の上では24時間が4時間ごとに6つに(正確には7だけど)分けられ、30分ごとに一つずつ増やしながら鳴らし、8点鐘になるとそれは0時、4時、8時、12時、16時、そして20時を示します。だから、8点鐘は一日に6回なのですが、この本の中で何時を示すのかというと、──わからん。 最終章は、木曜の正午から始まって金曜の夜明けまでですのです。8点鐘が鳴ったとか、船鐘がなる時間になったなど、どこにも書いていない。 語感が面白かったからその題を付けたのかな。いいかげんだこと。 出だし、ピースメーカー・コルトについてのウンチクから始まります。 作られて一世紀にもなるこの拳銃の歴史、その威力を1ページ半にわたって語るのでこの銃やその持ち主がこの本のテーマになるのかと思ったら、5ページ目でこの拳銃の出番は終わりです。 ここんところの描写が、当時のマクリーン得意の異様にペダンティックで回りくどい筆致で進み、いったいどんな状況なのか自分は誰なのか何が起きているのか、なかなかわかりません。これにイラつく読者も多かったんじゃないかなぁ。翻訳者泣かせだったらしいし。 この銃を持っていた男が、主人公「おれ」ことフィリップ・カルバートの仲間であるベイカーなのでした。彼は船室に入ったおれにむかって微動だにせずコルト・ピースメーカーを構えていたのですが、すでに死んで死後硬直の状態。さらにもう一人の仲間であるデルモントの死体も確認したのち、おれは殺到してくる「敵」どもの追求をかいくぐって海に潜り、隠してあったゴム  ボートまで泳ぎ、ボートを漕いでファイヤークレスト号にたどり着き、ハンスレットに引き上げてもらってひと息つきます。それが火曜日の午前三時。場所はヒューロン入江。 ボートまで泳ぎ、ボートを漕いでファイヤークレスト号にたどり着き、ハンスレットに引き上げてもらってひと息つきます。それが火曜日の午前三時。場所はヒューロン入江。ちなみにこの時間は、「 その後の展開からしても、このへんだと思って間違いなさそう。 一時間ちょっとあと、やつらが来ます。警官が二人、税関史が二人。警官は、トーベイ警察分署のマクドナルド巡査部長とマクドナルド巡査の親子。税関史はトーマスとデュランと名乗ります。 で、ハーン入江付近にはトーベイという地名はない。その名前の湾はポーツマスの方にあるんですが、そりゃちがうだろう。で、探した。結論から言うと、もしかしてこれは(Grokくんに助けてもらった結果)ハーン湾のちょい東にあるサネット(Thanet)のことではないか、と? こんな間違いをするとは思えないのですが、位置的にはこれが近い。 おーい、昭和55年の翻訳者ぁ!

デュランはにこやかに、船内の確認をさせてほしいと願うと共に、船舶書類を輻射するために 数分かけてファイヤークレスト号の中を視察した彼らが去った後、おれはだんだんと彼らに不審な点が見えてきます。 警官二人は、多分本物だろう。しかしあの税関史と名乗る二人。 まず、去って行く彼らのボートが、日の出前の海でほとんどライトを付けないで走っていったこと。昨夜から捜査をしていて、ここで三つめの港で過去15時間に13隻の船の検査を終わってこれで14隻目だというのに、ぱりっと折り目が入った服装をしている。そして船の隠し場所を知り尽くしているはずの税関の役人のくせに、船室を除きながらふと「実のところ船はわたしの縄張りじゃない」と言ったこと。 そして最後に、彼らは帰るとき、 二人は操舵室に向かいます。そこに据え付けられた 気がすすまないながら、おれは 報告は、ファイヤークレスト号の機関室にある二連のエンジンのケーシングの一つに入った、月世界にだって送信できる出力が出せる特殊通信機を使って行います。そう、この船はふつうのクルーザーではない。 そして つまり「おれ」たちは、英国情報部のエージェントなのでした──って話は、実は本の半分以上過ぎないと説明されません。 まだるっこしいことはなはだしい。 午前十時に、おれは船をどんどん叩く音で起こされます。ファイヤークレスト号に横付けされたのは、ファイヤークレスト号より一回り小さい程度のヨットの 彼の無線機も壊れたらしい。この湾に碇泊しているほかの船も、皆。 何が起きたのか。 80ページまででこの展開です。謎また謎を重ね、「おれ」がどんな任務に就いているのか、なかなかわかりません。 ラスボス的な存在である そこでようやく、八百万という金額がかかったブツが騒動の原因であると分かります。今の邦貨にして400億円くらいかな? 表紙絵で示される大型ヘリコプターは、重要な場面に出てきますがさっさと撃ち落とされます。 夫に鞭打たれる謎の虐げられた美女が登場します。お願いわたしを助けてと駆け込んでくるんだけど濡れ場なし。

マクリーンとしては、さまざまなテーマを上手く組み合わせた複雑で面白い冒険物語を書いたつもりなのでしょうが、ごちゃごちゃとまとまりがない上に、テーマがシャープじゃない。 いろいろ調べるところがあったりして、ここに書く分にはそれなりに面白かったんですが、読んでいてしゃきっとしないお話でしたねぇ。うーむ。(2026/01/15) 表紙絵はリンクスかと思ったら、時期的にウェストランド・ウェセックスですね。あまり活躍していないけど、出しておこう。ちなみに本文では14人運べると言っていますが、誤差の範囲かな? 読書メーターの記録より 読了:2026/1/11 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Ver. 3.04 |

|---|

| 管理番号:M005-022 | 21 戦争・戦記小説 | 出版社:早川書房 | |||||||

| 書名:孤独の海 | ISBN4-15-040680-4 C0197 | ||||||||

| 原題:The Lonely Sea(1985) | 翻訳者:高津幸枝 | ||||||||

| ハヤカワ文庫NV680 3270 | 価格:520Yen | ページ数:320P | 本のサイズ:文庫 | ||||||

| 初版発行:1992/12/31 | 購入:1992/12/26 | カバー:野上隼夫 | |||||||

冒険小説の雄、アリステア・マクリーンの唯一の短編集。 冒険小説の雄、アリステア・マクリーンの唯一の短編集。1985年の刊行ですので、マクリーンの死ぬ2年前ですが、内容は彼の初期作品ばかりです。中には、処女長編「女王陛下のユリシーズ号」を生みだすきっかけになった、彼が最初に収入を得た作品といわれる「ディリーズ号」もあります。 第二次大戦のノンフィクションと、ユーモアたっぷりのオチ話のギャップがなんとも。 ディリーズ号 The Dileas シェイマス・グラントは、偏屈な老人でした。漁師として長いこと海を見ていた男でだれにも一目置かれていましたが、嫌われ者。しかし荒海で遭難した連絡船の事を聞いたとき、真っ先に立ち上がったのは彼。老人の息子たちも乗っていたからかもしれない。 皆でグラント爺さんのボロ船で海に出たとき、彼らはようやく、海に遭難者を発見します。その直後、小さな筏に縛り付けられた子供の姿も。爺さんは、どうしたのか。

聖ジョージと竜 St George and the Dragon 理学博士、電気技術者協会会員のドクター・ジョン・リッカビーが、失恋の苦い思いを抱きながら出会ったのは、気が強い川船を操るメアリー。彼女の力になろうと奮闘する羽目になったジョン。二人の顛末は如何に。 悲劇の客船アランドラ・スター号 The Arandora Star かつてブルー・スター社の旗をはためかせて海の女王だったアランドラ・スター号。戦争が始まった今、人員の運送船となってしまいました。ドイツ人やイタリア人の抑留者約1300人をカナダの収容所に運んでいた1940年7月2日、大西洋上で、ドイツ海軍のUボート、U-47の魚雷攻撃を受け、沈没します。これは、史実です。 この事件により、約800名の被害者を出しました。英国海軍は、この船内での悲惨な、ジュネーヴ条約に反した抑留の状態とか、愚行とか、英雄的な救出劇とかをヴィヴィッドに描いています。 ラワルピンジ号の死闘 Rawalpindi ラワルピンジ号とは、かつて英国のP&O社所属、1万7千トンの一流定期客船であったもの。第二次大戦の勃発と共に海軍に徴用され、灰色のペンキで塗りつぶされて武装商船、仮装巡洋艦に改装されました。このフネは、哨戒任務で北大西洋に就いていた1939年11月23日、なんとドイツ海軍巡洋戦艦シャルンホルスト号とグナイゼナウ号に出会ってしまいます。むろん戦えば勝敗は明らか。何代にもわたって英国海軍に奉職した一族の末裔、艦長エドワード・カバリ・ケネディ大佐は、このときどんな決断を下したのか。その結果はどうだったのか。 戦艦ビスマルクの最期 The Sinking of the Bismarck 1941年5月、ドイツ海軍の戦艦ビスマルク号はドイツ本国から出港し、グリーンランド沖で英国巡洋戦艦フッド号を撃沈し戦艦プリンス・オブ・ウェールズ号を撃破します。英国海軍は総力を挙げてこれを追跡し、ついに撃沈しました。この戦いを、さまざまな視点で描いたもの。 解釈が感情的でどうかと思われますが、こういう描き方もあるのか。 メクネス号の沈没 The Meknes 1940年7月にドイツ海軍Eボートによって沈没させられた六千トンの貨客船メクネス号の物語。当時南フランスすなわちビシー政権は政治的には中立国であり、英国からマルセイユにフランス軍人を運ぶのは非戦闘行為であるとメクネス号側は認識しており、こうこうと灯火をつけ、掲げた三色旗をサーチライトで照らしていたのに、なぜ。 強調文字が多すぎて、ちょっと興醒めな文章でした。 マキナリーとカリフラワー MacHinary and the Cauliflowers 麻薬潜入捜査官の、捜査とその決着。カリフラワーってのはなんだったのか、ってのは実はたいした問題ではない。 引揚船ランカストリア号 Lancastoria ダンケルクの奇蹟から二週間後、キュナード・ホワイト・スター汽船会社に所属する16,243トンのランカストリア号は、ロワール川から英国に引揚者を運ぶ途中、ドイツ軍の空襲を受けて沈没します。この小編は、その時起きたさまざまな悲劇と英雄潭。そして、なぜ真昼間のビスケー湾であれだけの被害が出たのか、の物語。 マクリモンと月長石 McCrimmon and the Blue Moonstones アレクサンドリアに寄港した英国海軍イラーラ号の二等水兵マクモリン。いとこより耳寄りな情報を得て、まんまと宝石を手に入れます。しかしその月長石を艦内のどこに隠したのかが問題でした。コミカルな一編。 掃海艇の一日 They Sweep the Seas 前の大戦の時も掃海をしていたという老人がスキッパーを務めるトロール船の物語。戦争が続く中、孤独で単調な、しかし重要で英雄的な任務を淡々とこなす男たちの一日。 シティ・オブ・ベナレス号の悲劇 City of Benares 今から18年も昔、定期客船シティ・オブ・ベナレス号が魚雷攻撃を受けたとき、北大西洋に投げ出されて九死に一生を得た二人、株式仲買人コリン・ライダー・リチャードソンと、郵政省職員ケネス・スパークスの物語。当時彼らは11歳と13歳。彼らを含め100名乗船していた子供たちのうち、生き延びたのはわずか17名。この哀れな一握りに生きるチャンスを与えるために、乗組員と乗客合わせて163人の大人たちは何をしたのか。 金時計 The Gold Watch 船長のご自慢の金の懐中時計。防水だと自慢していますが試したことはない。この時計がバスラ港の雑踏の中で盗まれます。怒り心頭の船長ですが、どうしようもない。しかし貨物を積み込んで港を出た船は、よくあることですが、現地人のダウ、木造の小船を踏み砕いてしまいます。そのダウから助け出した汚らしい男たちの一人がなんと、船長の金時計を持っていたのでした。 真夜中のランデヴー Rendezvous ハリウッドでも成功しただろうと思われる風貌の米軍諜報員ラバロ少佐の指揮下に入れといわれて不快なわたし、マッキンドゥー英国大尉。諜報部。場所はマルタ島。1943年。任務は、イタリアにいる連合軍側スパイの回収。最近ドイツ軍に捕まったスパイの増加から、情報漏れが心配される中で、彼らはなにを発見したのか。ステラとは結局何者だったのか。 短いけれど、スリリングなスパイ小説ですな。 不屈のジャービス・ベイ号 The Jervis Bay 1922年に竣工した老朽貨客船ジャーヴィス・ベイ号(14,000トン)は、1939年に英国海軍に徴用され、仮装巡洋艦として就役しています。とはいえ、武装は彼女自身の船齢の倍も老朽化した6インチ砲7門と3インチ高角砲2門のみ。この老嬢が、英国海軍大佐フォガティ・フィーガン艦長の指揮下で37隻で構成される護送船団HX84の唯一の護衛艦となり、カナダから英国に向かっています。 その途上で速力30ノットのポケット戦艦、独海軍のアドミラル・シェーア号に遭遇したのは運命。しかし、どう考えても絶対不利の情勢の中で、一隻でも船団の船を逃がすために単艦で戦艦の前に立ちふさがったのは勇気。 11インチ砲の直撃を続けざまに受けながら敵艦との衝突針路を突き進んだジャーヴィス・ベイ号の姿は、緒戦の英国の誇りとなり、英国海軍の伝説となりました。 むろん、あらゆる命令を無視して、独戦艦がいまだに遊弋している現場に引き返し、ジャーヴィス・ベイ号の乗組員の捜索に向かったスウェーデン籍の貨物船ストゥルホルム号の姿も。 巻末に、マクリーン自身の語る「成功の報酬と責任」という一編があります。1982年にこれまでの作家人生をふり返って思い出を語ったもの。 「女王陛下のユリシーズ号」の酷評を見て以来、書評のたぐいは一切読んだことはない、という一文が面白かった。 この5年後、マクリーンは亡くなりました。 後半の作品についていろいろ言いたいことはありますが、この方はやはり一流のストーリーテラーでしたね。(2018/12/8) 読書メーターの記録より 読了:2018/11/19 |

||||||||||