トップへ戻る  作家/分野 一覧 |

|

|

|||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 管理番号 | 書 名 | 翻訳者 | メ モ | |

|---|---|---|---|---|

| H010-002 | 秘密国家ICE | 伊藤 哲 | アイルランドに現れた科学パラダイスとはなんだったのか | |

| 管理番号:H010-002 | 10 SF一般 | 出版社:早川書房 | |||||||

| 書名:秘密国家ICE | ISBNなし | ||||||||

| 原題:Ossian's Ride(1959) | 翻訳者:伊藤 哲 | ||||||||

| ハヤカワ文庫SF422 1212 | 価格:380Yen | ページ数:320P | 本のサイズ:文庫 | ||||||

| 初版発行:1981/2/15 | 購入:1981/3/17 | カバー/口絵/挿絵:御厨さと美 | |||||||

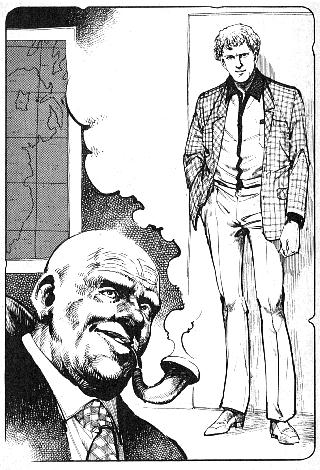

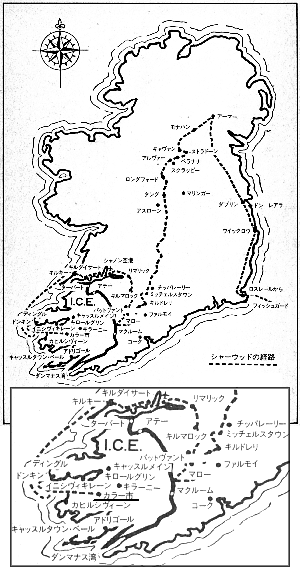

これは、天文学に重要な貢献をし、ビッグバンという言葉を作り、新時代の科学の潮流に逆らったフレッド・ホイルの書いたSFです。 これは、天文学に重要な貢献をし、ビッグバンという言葉を作り、新時代の科学の潮流に逆らったフレッド・ホイルの書いたSFです。SFです。そう言うんだからSFです。 1959年(つまり、この本の刊行年)、 思わず立ちあがった彼は、そのテーブルに歩みよります。 で、本編はそれから12年後のご機嫌斜めの首相閣下(英国首相だろうな)から始まりますが、その原因となるのはその一年ほど前の1970年の初夏に起きた事件。実はそっちの方がメインストーリーなのです。(面倒くさい) 主人公であるわたし、トーマス・シャーウッドの一人語りによります。 生年月日、1948年5月29日。つまり「今」22歳。デヴォン州アシュバートン出身でケンブリッジの学生。前年の6月に得業士の学位を受け、そのとき代数、解析関数論、位相幾何学の三科目で受験しました。現在は無限群論の研究をしています。(「得業士」という用語ですが、日本では戦後の学制改革で廃止された旧制専門学校、特に医学専門学校の卒業生に与えられた称号だそうな。言葉としてはドイツの 彼が奇妙な手紙をもらったのは、1970年の初夏。 なんとホワイトホールつまり官庁街からの手紙で、7、8月の二ヶ月間興味ある仕事を提供するから来てもらいたいというもの。無視するつもりでしたが、指定日時が気になります。6月27日の午後1時15分きっかりに、という。  ロンドンでの用事があったので、ついでにと言う気持ちで行くことにします。受付のきれいなブルネット娘に案内されて入ったのは、事務所というより個人の書斎のような部屋。そして、よく日に焼け、つるつるに禿げた60歳くらいの小男。こめかみには無数のしわがより、ひどく大きな海泡石のパイプをくわえている。 ロンドンでの用事があったので、ついでにと言う気持ちで行くことにします。受付のきれいなブルネット娘に案内されて入ったのは、事務所というより個人の書斎のような部屋。そして、よく日に焼け、つるつるに禿げた60歳くらいの小男。こめかみには無数のしわがより、ひどく大きな海泡石のパイプをくわえている。(御厨さと美さんのイラストではこのように描写されています。右絵) この男はパーシー・パースネージと名乗ります。パパ・パーシーと呼ばれるこの男は、わたしにとある企業体について調査してくれるよう依頼したのでした。 アイルランドの南方に、12年ほど前にできたICE──アイルランド工業連合〝 その後さらにICEは安価な避妊薬を含むさまざまなヒット商品を出すと共に、熱核反応炉まで使い出しているとか。当時さまざまな国で国家機密であった熱核反応炉とは、ただ事ではない。 当然さまざまな方法で調査が行われるのですが、諜報員まで使ってもイギリスでは全く成果が上がっていない。ここがなんであるのか、なにを目的にしてにいるのかがわからないと、イギリス政府は安心できない。 そこで紆余曲折の末に、ICEが常に優れた科学技術の専門家を募集している事を考え、諜報員とは全く思われない経歴・外観の若手学生を使おうと考えたのだそうな。 その徴募にひっかかったのがわたし、トーマス・シャーウッドだったのでした。 かくしてわたしは、のほほんとした学生という顔でアイルランドに上陸し、ダブリンからぐるっと回ってICEの勢力圏である南アイルランドに向かいます。この間の英国冒険小説の王道に乗ったようなスリリングでヒロイックな展開は、イアン・フレミングそのこけ。  多少体力に自信があり登山の趣味もあるけれど、基本的には諜報活動にど素人の青年が、任務のためにさまざまな困難を乗り越えて旅を続けます。味方の組織の援助を受けたりもしますが、本当に味方なのか怪しい。その他出会う人々が敵なのか味方になってくれそうなのか、なかなかむずかしい情勢の中、わたしトーマス・シャーウッドは歩き、バスに乗り、列車を使い、また歩きます。タフだねぇ。美人とお近づきになれるのもお約束か。 多少体力に自信があり登山の趣味もあるけれど、基本的には諜報活動にど素人の青年が、任務のためにさまざまな困難を乗り越えて旅を続けます。味方の組織の援助を受けたりもしますが、本当に味方なのか怪しい。その他出会う人々が敵なのか味方になってくれそうなのか、なかなかむずかしい情勢の中、わたしトーマス・シャーウッドは歩き、バスに乗り、列車を使い、また歩きます。タフだねぇ。美人とお近づきになれるのもお約束か。ICEに接触し、彼らの雇用募集に応じようとするのですが、ゴリラのような「世話係」に監視され身動きできなかったり、そのゴリラを叩きのめして脱出したり、痛快ですね。 そしてICEとはどんな組織なのか、ほとんど知られていないことに驚きます。科学者・技術者が指導する会社形態のような、技術万能の企業を中心とした世界という印象をうけますが、どれだけではない。 ICEとは強固なトップダウンの政体である、という人がいます。30年前の世界大戦で世界が戦ったのは、そういう政治体制を鎮圧するためだったのではないか。だから、ICEは警戒すべきだ、と。 しかしアイルランドはその戦いに参加しなかったではないか。中立を守って責任から逃げたではないか。 科学と技術に忠誠を尽くすなどという組織は、まるでソビエト連邦のようではないか、そんなものを許容できるのか。 議論はさまざま。 しかしわたしは、その議論にどちらかというとICE擁護の姿勢で参加しながらも考えます。この議論をしている人たちは、本当はどこかの組織のエージェントではないのか。わたしの真意を探るためこういう議論に巻き込んでいるのではないか。 ICEに潜入するために、わたしは海から回り込む作戦を考えます。誰も信用できない中で船を調達し、嵐の中を突っ切ってアイルランドのディングル湾に潜入したのでした。 その情景が口絵の絵なのですが... なんか、顔が怖い。(笑)

そしてアイヴァラ半島にあるICEの本拠地、色とりどりな街並みが見事なカラー市に到着。新聞を見ると、日付は1970年12月9日。ここで彼は、ICEという組織が何をしようとしているのか、何をなし遂げたのかを知ります。 それは人類の新しい未来を築く、新たな技術と進化の先端にあるもの。

やがてわたしは、ICEという企業体、いや政体の中でわたしはなにができるのかを考えるようになります。 そして知る、自分の価値と使命。 で、だ。 ここで終われば冒険譚のあとで新たな理想に目覚めた主人公がすばらしき新世界と邂逅する展開、となったはず。 しかしそうはいかなかった。 この技術をこの世界に持ち込んだものの正体をわたしが知った時、新たな展開になります。 その中で、わたしトーマス・シャーウッドは何を期待されたのか。 あは、なるほど。でも、最後に詰め込みすぎたね。物語のバランス的にちょっとなぁ。 カバー/口絵/挿画が御厨さと美さん。『裂けた旅券』『ノーラ』などが懐かしいけど、挿画としてはタッチが違いますね。なるほどね。(2026/01/25) 読書メーターの記録より 読了:2026/1/22 |