トップへ戻る 読んだ本の分類 |

|

|

|||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 管理番号 | 書名 | 備考 | |

|---|---|---|---|

| H057-001 | あの戦争は何だったのか | ||

| H057-002 | 「昭和」を点検する | あの時代を、5つのキーワードで再点検 | |

| H057-003 | 最強師団の宿命 | 旭川第七師団の戦記 | |

| H057-004 | 山本五十六の戦争 | 保阪正康が解説する山本五十六の思い | |

|

| 管理番号:H057-001 | 52J 戦史・戦争ノンフィクション(日本) | 出版社:新潮社 | ||||

| 書名:あの戦争は何だったのか | 大人のための歴史教科書 | 発行 2005年 | ||||

| 新潮新書 125 | 価格:¥720 | ページ数:251P | 装丁:新書 デザイン:新潮社装幀室 |

|||

| 初版発行:05/7/20 第10版:05/9/15 | 購入:05/9/23 | |||||

太平洋戦争を題材にして、過去様々な解釈が出ました。 太平洋戦争を題材にして、過去様々な解釈が出ました。まずは、過去は戦争賛美の醜悪な時代であったと一方的に罵倒する歴史観がまずひとつ。太平洋戦争の画像を見て、アメリカ軍に撃墜される特攻機の映像に歓呼の声を上げて拍手した、戦後すぐの教師たちの姿。 この考え方を、現在の安楽な社会の中で一方的に嘲笑することはできません。彼らは悲惨な戦争を生き抜いてきたことに代わりはない。 また、過去は必ずしも間違っていなかったという、いわゆる右翼の考え方もあります。上の考え方への、ある意味感情的な反発かもしれません。日本という国では、国家に対し愛国的な考えを持つことは、反社会的な事と同義語とされることがあるのです。 戦争を語り継ぐと称して、戦時の悲惨な体験を一人一人の視点で語る方々もいます。 そういう視点も、ありでしょうね。 この本では、これらを可能な限り総括して、戦争への道に国家を動かしていった人びとをえぐり出し、可能な限り客観的に評価を下そうとしています。題材自体にそれほど目新しいものはありませんが、新しい視点・新しい解釈による考察を試みています。 いわゆる軍部とは何を指すのか。軍部を支えた教育体制とは、どういうものであったのか。 その組織は、どうであったのか。基本的な考え方は、何に立脚していたのか。 ここで、「小善」と「大善」という言葉を知りました。これは、知らなかった。 天皇に忠誠を尽くすには二つの道がある、と言うのです。「純真」な青年将校たちは、「純粋」な思いでこう解釈しました。 曰く、「小善」とは、天皇の言葉に従い、忠実に仕えること。しかし、「大善」とは、口に出されない陛下の御心を察して、一歩前でそれを先んじて遂行すること。 仮に陛下が、重臣たちの考えに従っておられるとしても、我らは陛下が考えられているに違いない御心に沿って、悪辣な重臣どもを斬り殺して正義の戦さを行うのである、と。 ── こんな奴らが国を滅ぼすのだ ── by 司馬遼太郎 であれば、どうあればよかったのか。 あの戦争は、明治以来、たまりにたまったこの国の、ガスを抜くためのものだったというのか。 読んでいて、本自体のつっこみ不足に歯がゆくなると同時に、いろいろな意味でやりきれないものを感じました。

|

|||||||

| Ver. 2.22 |

|---|

| 管理番号:H057-002 | 54 歴史点描 | 出版社:講談社 | |||||||

| 書名:「昭和」を点検する | 半藤一利との共著 | ISBN978-4-06-287950-7 C0221 | |||||||

| 講談社現代新書 1950 | 価格:720Yen | ページ数:237P | 本のサイズ:新書 | ||||||

| 初版発行:2008/7/20 | 購入:2008/7/26 | ||||||||

題名に異議あり。「昭和」を点検すると言いながら、点検しているのは昭和始めの前1/3、つまり昭和20年ぐらいまでではありませんか。 題名に異議あり。「昭和」を点検すると言いながら、点検しているのは昭和始めの前1/3、つまり昭和20年ぐらいまでではありませんか。戦闘に突入していった日本を憂い、その原因をあぶり出す、と言うことが意図なのだから、題名に関しては再考を願いたいもの。 と言う訳で、大正初めあたりから昭和に入り、日本があの戦争に入っていった流れを、保阪正康氏と半藤一利氏は5つのキーワードで語ります。このキーワードを考えたのは講談社の編集者だそうですが、なかなか面白いですね、これ。「世界の大勢」「この際だから」「ウチはウチ」「それはおまえの仕事だろう」「しかたなかった」の5つ。 世界の大勢 日本の外交は、外からの強烈な圧迫が加わったときに急に動き出す、という。 黒船しかり、三国同盟しかり、終戦の詔書しかりです。 「世界ノ大勢ト帝國ノ現状ニ鑑ミ ・・・ 万世ノ為ニ太平ヲ開カムト欲ス」 外がこうなっているんだからそれに従う、バスに乗り遅れるな、と。しかも、少しずつ時流から遅れた「大勢」に従って。 この際だから 希望的観測に従って、何となく乗ってしまう。足元をよく見ないままで、よく言えば一気呵成に暴走した日本。 海軍の対米強硬派の強行も、予算を回すという約束で、つまりはカネに身を売ったのだとしたら笑うしかない。 最後は統帥権干犯という魔法の言葉によって、ドイツ頼みのままで、この際だからと戦いにまっしぐらに突き進んだ日本なのでした。 ウチはウチ 国家的な意味での視野狭窄と言います。よそはよそで勝手に言ってろ、ウチはウチで勝手にするんだからかまわないでくれと言う。 例としては国際連盟脱退。新聞があおり立て、国民こぞって連盟脱退に走った時代。軍部・政府の責任を追及することは大事だが、付和雷同に走ったマスコミを無視してはならない。 陸パンという文書が、今の視点で見るといかに空虚で夜郎自大な内容であったことか。 ウチというのは、兵舎のことではないか。日本が総力戦ができない国家システムであったために、陸軍の先鋭化した思想は、国家全体を兵舎としてしまって軍に隷属させる事を構想したのではないか、と保阪氏。 それはおまえの仕事だろう セクショナリズムと無責任という言葉ですね。 いくつもの例を挙げて、なんであの時互いに声を掛けなかったのかと嘆きます。 暗号が解読されている可能性に気づいたが、外務省に口を出す必要はないと思った陸軍情報士官。宣戦布告文書を、政府の仕事で外務省の俺たちの仕事ではないと思ったワシントン大使館員。ガダルカナル島などまったく研究しないままで兵を送りこんだ陸軍。手も足も出なくなるまで何も言わなかった海軍。 そんな中で、あれもこれも俺の仕事と言って、首相・軍需相・陸相・参謀総長のすべてを兼務した東條英機は、いったい何なのでしょうね。 しかたなかった 状況への追従、既成事実への屈服。 昭和天皇の「しかたがなかった。ああするしかなかった」という言葉には重みがあります。その言葉だけを引き回して批判するのはたやすいのですが、彼の為したこと、為そうとしたこと、そこからくる存在感を見ると、たやすく貶せるものではない。 しかし、2.26事件の時の真崎大将の「しかたがない」、戦後に三千人近い日本兵を中国国民党に売って共産党軍と戦わせた澄田中将の「しかたがない」、参謀本部を牛耳っていた瀬島龍三中佐の「しかたがない」など、軽い、唾棄すべき「しかたがない」が多いね、という。 なかなか面白いんですが、今までの言葉の繰り返しが多く、後半になるに従って話が愚痴っぽくなる感じがしますね。 このお二人ならば、もうちょっと切れの良い、えぐり込むような評論が読みたいですね。 (09/1/13) |

|

Ver. 3.01 |

|---|

| 管理番号:H057-003 | 52J 戦史・戦争ノンフィクション(日本) |

出版社:中央公論社 | |||||||

| 書名:最強師団の宿命 | 昭和史の大河を往く 5 | ISBN978-4-12-205994-8 C1121 | |||||||

| 中公文庫 ほ1-18 | 価格:920Yen | ページ数:256P | 本のサイズ:文庫 | ||||||

| 初版発行:2014/8/25 | 購入:2014/8/24 | カバーデザイン:中央公論社デザイン室 写真提供:毎日新聞社 |

|||||||

最強師団、という名で手に取りました。 最強師団、という名で手に取りました。日本陸軍で「最強の」という師団はどこだろう、という好奇心もあって。 旭川? 第七師団? この名を聞いてすぐにガダルカナルで全滅した一木支隊に頭がいったのは、軍ヲタのなせる業か。(笑) この師団が最強かというと、うなずきにくいところはありますが。 第七師団など強くない、という事ではありません。撃戦の中に身を投じ、武名を上げ、実績を上げた日本陸軍の師団、旅団、連隊は、ほかにももっと名をあげられるよね、ということ。第七師団がその中にいるのは間違いないのですが。 しかしこの本における「最強」の意味は、そうではないらしい。 はじめの章で語られたことは、とある幽霊話。旭川に駐屯する第28連隊の兵舎に、深夜たくさんの兵隊が帰隊する靴音が聞こえるという。激戦地で戦死した将兵の多い連隊では必ずある話ですが、第七師団に関してはそれどころではない事情があったようです。 先に例に出した「一木支隊」とは、当時この第28連隊の連隊長であった一木清直大佐を指揮官とする916名の部隊で、現場での場当たり的な方針転換の末にガダルカナル島に送りこまれ、圧倒的な米軍に瞬殺と言ってもいい無残な敗北を喫したことで歴史に名を残しました。 次の章は、その一木支隊がなぜガダルカナル島にいったのか。 彼らは実は、ミッドウェー攻略戦で占領部隊として選抜されて輸送船に乗せられたのですが、海戦で日本空母艦隊が壊滅したことなど何も知らないままに引き返すよう命ぜられ、そこにたまたまいたからと言うなんともいい加減な理由で、ガダルカナルがどこにあるのかも知らない高級参謀によってアメリカ軍の侵攻に対応するためにこの小さな島に送りこまれたのです。またくだんの高級参謀は、来寇する敵軍の規模などまったく何も知らず調べようともしないままでこの部隊を送りこみ、結果として完全装備の三万の敵兵にこの小部隊をぶつけたのでした。 結果は言うまでもないこと。 この旭川の第七師団は、もともとは北方警備のために北海道にその本拠を定めた、国土防衛のための精鋭部隊でした。 この師団の歴史を書くために、作者はまず対米戦に反対だったという加藤建夫、かの加藤隼戦闘隊で有名な加藤陸軍中佐の話から始めます。京都出身の北海道屯田兵を父に持つ加藤中佐は、大戦中に戦死し、軍神となります。この軍神が、軍国美談のための虚像として大きくなります。 この軍国美談が、精鋭部隊だった旭川師団だけでなく、次々と死んでいく皇軍兵士たちを英雄に祭り上げ、戦略戦術の拙劣さを覆いかくそうと盛り上がっていきます。 旭川師団は、屯田兵出身者の北方警備部隊としてだけでなく、「北京構想」の中で出来上がったものなのだそうです。 この北京とは、中国のペキンではありません。京都から都を東に移すさい、東の京つまり東京をつくったあと、北の京つまり北京を造る計画もあったのだそうです。その北の京の候補地として旭川が選定され、離宮候補地もあったのだそうな。その皇室守備隊としての役割も、旭川師団にはあったらしい。仮にその計画が進んだとすれば、あらゆる意味で旭川も北海道も歴史がかわっていたかもしれません。 こういう伝統に支えられたこの師団は、それなりの重い歴史を持っていた訳です。 この師団は日清戦争終了の翌年、明治29年(1895)に編成されます。主力となったのは、札幌の第25連隊と、旭川の第26、第27、第28連隊。寒冷地で訓練を重ね、日露戦争では第三軍に所属し、旅順要塞の要地203高地の突撃部隊として辛酸を舐めます。 その後も北方警備の精鋭としてシベリア出兵にも参加し、北支事変、満州事変、ノモンハン事件とさまざまな戦闘に投入され、精鋭部隊として幾度となく磨りつぶされ、再編成されていきます。戦争に没入していく日本の歪んだ時代に、その最前線の切っ先として活躍させられてのでした。 ミッドウェー作戦では、北の精鋭部隊として北方のアリューシャン列島の占領部隊として使われたのですが、なぜかその一部が南洋に送られてしまう。このあたりの、精強であった軍隊を使う上部作戦組織、高級参謀たちのあまりにもずさんな運営方法は、それに振り回されて死んでいった兵士にとってはつらすぎる歴史です。 その矢面に立ってしまったのが第七師団、と思えば良いのかも。 であれば、精強さは当然として、最強の名を冠せずに語るのはあまりにも悲惨ではないか。 北の守りのために鍛えに鍛えた兵士たちが、南の小島で弾薬も食糧も薬品もなく、靴も履かずに骸骨のように痩せ細って銃を握りしめて死んでいくのだとしたら、ほかになんといって讃えれば良いのか。

他の都府県の犠牲が少なかったとか、他の地方の兵士は戦争の悲惨を知らないと言うつもりはないが、北海道の兵士に対して軍はあまりにも苛酷であったと。 そしてその象徴が、アイヌ民族までも多く含んだこの第七師団であった、と。

こんな歴史も、あった。忘れてはいけないと思う。 (2015/1/17) |

||||||||||||

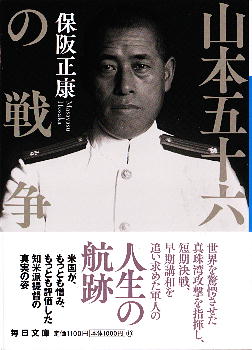

| 管理番号:H057-004 | 58 歴史史料・歴史論・個人史 |

出版社:毎日新聞出版 | |||||||

| 書名:山本五十六の戦争 | ISBN978-4-620-21079-7 C0195 | ||||||||

| 毎日新聞出版より2018年12月に単行本として刊行 | |||||||||

| 毎日文庫 ほ2-1 | 価格:100Yen | ページ数:202P | 本のサイズ:文庫 | ||||||

| 初版発行:2025/1/25 | 購入:2025/2/15 | カバーデザイン:鈴木成一デザイン室 | |||||||

読み終えてから、考えた。 読み終えてから、考えた。保阪さんはなぜ、21世紀も1/6も過ぎた時になって、山本五十六の生涯とその存在意味をもう一度見直そうとしたのだろう。なにが書き足りなかったんだろう。 保阪正康さんの著作はあまり読んでいないため、その足跡を追って考えを推し量る事はできないのですが、ラジオなどでいろいろな言葉を拝聴しているかぎり、昭和史について文化的な側面を多く論じていたように思っていたので、なぜ山本五十六、なのです。 人を理解するのは、むずかしいなァ。 基本的に語られる山本五十六の生涯は、視点が違うだけで今までの知識の上に新たな知見を積むものではないのですが、やはりその描く方向がちょっと違う。 山本五十六の生き方の基礎に、賊軍、つまり明治維新で佐幕側の藩の出身であったことがある、と言います。叔父・野村 この最後の思いについては、兵学校の同期であった

海軍中将に進級した後、艦隊派の圧力と事実無根の誹謗中傷などにより、51歳という年齢で予備役に追いやられた理由のひとつにこれがあるのでは、と。

こうして、最初は軍備増強に前のめりだった山本五十六という将来を嘱望された士官が、国家を守るためには日本海軍の方針を軍縮の方向に切るべきではないか、米英とこそ協調してドイツの誘惑に従うべきではない、となっていったと話を進めます。 その過程で矛盾がおきます。対米英融和策、つまり戦争反対の立場であった山本五十六が、連合艦隊司令長官になった時なぜあれほど積極的かつ投機的な作戦を行ったのか、ということ。そしてその結果、傍流に追いやられた艦隊派の海軍軍人及びその擁護者たちによって唱えられた「日本海軍が営々と養ってきた戦略を無視したからあのように無様な負けになった」論。山本凡将論、愚将論。 これへの反論がこの本の骨子か。

であれば、 山本五十六はこの考え方をしていた という論を主軸に彼の行動を検証する必要があるのではないか。 そして彼の短期決戦論が、彼の意志を海軍全体の、いや日本国の戦略として統一できないことにより崩れます。 山本愚将論の根幹も、ここにあるのかもしれない。 全身全霊を傾け、軍令部という日本海軍の作戦の根幹を定める組織をオーバーライドして戦争を遂行していた山本は、もはやこれ以上無理だとある時点で思ったのではないか。

死を覚悟していた、という論はいろいろなかたちで出てきます。そうではない、という論もある。 この本で保阪さんは前者だと判断しています。それもありか。 山本五十六の戦死の際、墜落後に実は生きており、約一日後に地上で機より放り出された座席に座った姿勢で発見されたのだということは、「山本五十六の最期」(蜷川親正)で読みました。このサイトでも6年ほど前に再読して上げています。 その内容が、この本でも引用されていました。しかしその事実は、現場で捜索に当たった兵たち、医務官たちの証言があったにもかかわらず、黙殺されました。 海軍は山本五十六という人物をうとましく思いつつ、その絶大なる人気を無視できず、その死を英雄の最期として祭り上げることとします。そのためには、彼の捜索が遅れ、墜落後に生きていた英雄を救助できなかったなどと言う事実は隠匿されたのだという。 やんぬるかな、か。 戦死後、山本五十六関連の一次資料は、遺族の家庭に残された私文書まですべて海軍に持ち去られ、おそらくすべて焼却処分されたそうです。その結果、海軍にとって都合のいい英雄山本五十六像だけが残り、それがやがて海軍本流の戦略に反した凡将・愚将という評価への導火線となっていきました。 本編の最後はこの文章で終わります。

で、つけ加えられた最後の章は、終章 山本五十六と「幻の講和内閣」とあります。 ラバウルで撃墜された一式陸攻から放り出されたのち、機上戦死と伝えられた山本五十六は約20時間生きていたのではないか、と推測されています。その重傷を負ってもうろうとした中で、山本は自らが構想しなしえなかったイフを夢見たのではないか、と保阪さんは夢想し、その政治と幻の内閣を書いています──むろんこれは保阪さん自身の夢想。山本五十六はこう思ったはず、というもの。 そのイフ世界の中で山本五十六は、ヨハンセン・グループとまず接触します。ヨハンセンとは、昭和17年頃、憲兵と特高警察が大磯に逼塞していた元駐英大使の吉田茂を中心とした戦争終結を目論む集団。「吉田反戦グループ」から「ヨハンセン」と呼ばれていたらしい。 昭和天皇にまで話を通した政治工作の末、総理大臣:近衛文麿、副総理兼終戦担当:吉田茂、外務大臣:東郷茂徳、内務大臣:殖田俊吉、大蔵大臣:石渡荘太郞、陸軍大臣:宇垣一成、海軍大臣:米内光政、司法大臣:岩田宙造、という内閣を、東條内閣を退陣させて成立させるという計画だったのだそうな。山本自身は軍令部総長となって海軍を押さえる、という。 こういう死児の歳をかぞえるような夢を語ってどうするんだ、と思ったのは事実。 なんだろね。 釈然としない読後感です。保阪正康さんともあろうものが、と。 うーむ。(2025/12/06) 読書メーターの記録より 読了:2025/11/29 |