トップへ戻る 読んだ本の分類 |

|

|

|||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 管理番号 | 書 名 | メ モ | |

|---|---|---|---|

| Y020-001 | 島津義弘の賭け | 老いてなお活躍した武将の物語 | |

| Y020-002 | 「忠臣蔵」の決算書 | 経済的側面から見た忠臣蔵 | |

| Y020-003 | 「関ヶ原」の決算書 | 「関ヶ原」合戦でどのくらいの金が動いたの? | |

|

Ver. 2.7 |

|---|

| 管理番号:Y020-001 | 51 伝記・一代記 |

出版社:中央公論社 | |||||||

| 書名:島津義弘の賭け | ISBN4-12-203909-6 | ||||||||

| 1997年8月「島津義弘の賭け ─ 秀吉と薩摩武士の格闘」読売新聞社刊 | 中公文庫 や44-3 | ||||||||

| 価格:724Yen | ページ数:345P | 本のサイズ:文庫 | |||||||

| 初版発行:2001/10/15 | 購入:2001/11/11 | 表紙デザイン:山田健二 | |||||||

島津義弘。 島津義弘。鐵太郎的には、「中高年の星」というとっかかりで理解しております。(笑) なにしろ、老人となってからの関ヶ原前後のこの方の活躍が光っていますから。 とはいえ、三国志の黄忠じゃあるまいし、最初から老人として出現したわけではありませんよね。 老年にいたるまで戦い抜いた戦国の雄の姿を、すべて現存する史料のみを用いて描き出したのがこの本です。つまり、この本においてはフィクションは存在しません。かといって、史料とは基本的に相反するものですから、これが真の島津義弘の姿かどうかはわかりません。 そこが歴史の面白いところ。 島津義弘は、天文4(1535)年7月23日、島津貴久の次男として生まれました。 長男は二年年長の義久、弟に歳久、家久がいます。この4兄弟の結束が戦国末期の島津家をささえ、南九州に覇を唱えさせた原動力となります。 しかしその性格と路線は一人一人違い、武断的な義弘は、終生兄義久に臣従しつつも、ややもすると島津家臣団から浮き上がる傾向があり、かつ外的勢力である豊臣秀吉との軋轢に苦難の時を過ごしたという。 動員力として獰猛な薩摩隼人1万の兵員を持ちながら、秀吉の命による朝鮮出兵に関しても、関ヶ原に対しても、常に無人の(兵力がない)状態で闘わざるを得なかった苦衷は、その背景をたんねんに追っていくとなかなかに興味深い。 にも関わらす、堂々たる勇名を馳せたということも事実です。 歴史を追っていくと、いろいろな事件についていろいろな見解があることがわかります。 温厚で情に篤く、人心を得ていたとされる秀吉の実弟豊臣秀長が、島津攻略の最終段階で、島津の四男家久を瞞して毒殺したとされる事件があります。これは、秀長の生涯の汚点とされていたと記憶しているのですが、山本氏はこれが島津家内での粛正だった可能性を上げてからあっさりと、 奇妙な事件であるが、家久の出自や当時の情勢を考えれば、あり得ない話ではない。しかし飯野は義弘の領地であり、義弘と家久の関係を考えれば、兄弟の間でそこまでの手段をとるとも思われず、病死だったのかもしれない。ともあれ、ここに島津四兄弟の一角がくずれた。 と切り捨てます。こういうぶった切り方も面白い。感情的な解釈を廃し、あり得たであろう事実のみに語らせる姿勢といったらいいのかな。 朝鮮出兵における義弘の孤軍奮闘は、なかなか興味深い。現代の韓国人は、この過去の歴史をもっていまだに日本への恨みを口にし、日本に抗戦した名将李舜臣の功績を誇大に宣伝します。でも日本の側の解釈によっても、決して単純な外征と失敗だったわけではない。この無茶な戦争で苦労した様子、兵もない、食料もない状態で奮戦した義弘の姿も淡々とが描かれます。 飢えた日本兵10万を撤退させた功績は、やはり島津義弘のものと思ってよいようです。 いわゆる太閤検地、土地の生産面積の確定に関して、従来は各大名は基本的にはこれに反対していたとされていましたが、山本氏はさまざまな資料を元に、これは逆であるという説をとります。各大名は、検知を秀吉の名前で行えば、各大名家の内情が露わになることに困惑したのではなく、むしろ各自の石高がそれによって増大し、収入が多くなると考えたというのです。大名の権威より天下様の権威によれば、もっと徹底的に行政改革ができる、という。いつの世も、外圧を利用した施政は楽で良い。(笑) 秀吉死後の政情の中で、田舎大名の発想が抜けきれなかった国元と、出先で苦労する義弘の乖離が、関ヶ原の小勢となります。 この四面楚歌の中でも絶望せず、後に逃げず、前に突進して活路を見いだします。男ですな。 歴史とは、こういう人々が先頭に立って築き上げるものですね。 (06/5/15) |

|

Ver. 3.00 |

|---|

| 管理番号:Y020-002 | 54 歴史点描 |

出版社:新潮社 | |||||||

| 書名:「忠臣蔵」の決算書 | ISBN978-4-10-610495-4 C0221 | ||||||||

| 新潮新書 495 | 価格:740Yen | ページ数:256P | 本のサイズ:新書 | ||||||

| 初版発行:2012/11/20 | 購入:2013/9/19 | ||||||||

先日、NHK-BSの 「BS歴史館」で、「あなたの知らない忠臣蔵~常識逆転!武士道の真実~」という番組がありました。この本で描かれている事がかなり載っていて、おやおやと思ったもの。あは。 先日、NHK-BSの 「BS歴史館」で、「あなたの知らない忠臣蔵~常識逆転!武士道の真実~」という番組がありました。この本で描かれている事がかなり載っていて、おやおやと思ったもの。あは。決して秘蔵史料でも新発見の史料でもなく、神奈川県の箱根町、箱根神社に昔から所蔵されたもので、研究者の間ではよく知られたものなのですが、不思議なことにこれを主体的に分析した研究はわずかなのだそうです。 どうも歴史研究家というものは、軍事史、技術史に疎いだけじゃなく、経済史も興味がないらしい。 で、これを中心に据えて「忠臣蔵」の物語を見直してみたのがこの本。ふむ。 まず、内匠頭の殿中狼藉事件ののち藩が取りつぶされ、赤穂城の明け渡し、浅野家の藩財政の処理、浪人となる藩士への「割賦金(わっぷきん)」つまり退職一時金の支払いなどが全て片付いた時点で、筆頭家老すなわち藩の最高責任者たる大石内蔵助の手元に残ったのは、金で691両1歩2朱、それから銀で数両。 最初に、この金額をわかりやすくするために、この事件のあった元禄14~16(1701~1703)年あたりと現代(2012年前後)の物価を勘案して、換算率を定めます。これは大事なことですが、誤解が生じやすい。 まず蕎麦一杯が江戸時代を通じて16文。現在の値段を480円として、1文は30円くらい。 銭一貫文=銀15匁で換算すると、銀1匁が1920円。金一両は銀56匁なので、10万7520円にあたる。 それを考慮してこの本では、小判は高額貨幣であり、他の物価も換算して 金1両=12万円 ということにします。 となると、金1分は1/4両なので3万円、銀1匁は2000円くらいとするのが妥当か。 実際には、この物価の換算というものには落とし穴があるのです。現代の量産技術や、国内外の物価水準の差を利用した低価格製品の価格を考えると、ものによって換算率を変える必要も出てくるのです。たとえば、現代では制約もあり製作者も少ない刀剣類の価格や土地価格などと、東南アジア東アジアあたりで作られて安価に日本で流通している鉛筆一本、タオル一枚の価格を、そのまま江戸時代に反映することは無茶というもの。茶碗、箸、書物もそう。交通費、通信費に至っては、換算のしようもない。 1両を8千円、あるいは20万円とする計算もあり、それはそれである意味において正しいのです。 だから、このあたりを踏まえて平均的な、あるいは感覚的なものと考えなければなりません。 閑話休題。 この「換算率」で計算すると、大石内蔵助の手元に残った金額は700両弱、8300万円弱。 これが、最終的に討ち入りの資金として使われたのだそうな。 ところでこの金は、ほとんどが瑤泉院の化粧料すなわち一種の持参金からだった、というのが従来の説なのだそうですが、実質は異なるのだそうです。半分は確かに瑤泉院の化粧料ですが、他は藩財政上の余り金だったそうな。 これを、筆頭家老とは言え元の家臣が勝手に采配して使い切ってしまって良いのか、と思いましたが、誰も疑問に感じていないところを見ると、制度上も慣例上も感情的にもまったく問題はないらしい。ふむ。 さて、赤穂浅野家は、当時の大名家の中でも少し特徴的な家柄でした。TVの「BS歴史館」で、磯田道史さんはこれを、「珍しいほど体育系の家柄」と形容します。江戸時代が深まっていくうちに、大名の各藩は官僚的になり惰性的になり惰弱になり、文人化していくのですが、この五万石の藩は違った。本来許されない城を建て、天災の中で疲弊しても歯を食いしばって耐えぬき、新田を開き塩田を広げ、経済的基盤を確立して国を富ませ、荒事を愛し武人を尊んだのです。 その結果生まれたのは、筆頭家老大石家を始めとする研ぎ澄まされた経済観念を持つ譜代の家臣たちと、諸国に名高い、しかし報われなかった尚武の新参者たち。 この二派が、主君亡き後の赤穂浪人たちを分裂させ、後の世に忠義の鑑と讃えられた討ち入りを大失敗させそうになります。 赤穂藩では、約300の家臣団はおおまかに上級藩士、中級藩士、下級藩士の身分に別れています。 上級藩士は筆頭である大石家の1500石を頂点として、次席家老の大野九郞兵衛以下11人の400石以上の知行取りがいました。 中級藩士としては、足軽を統率する「物頭」から騎馬武者である「馬廻」まで、100石以上の知行取りが140名。 それ以下の下級藩士として、米や金の現物で「禄」を支給される者が123名。この中には格式としてここに入る医者、茶道、坊主なども含みます。 浪士の一人大高源五などは、下級藩士としては高禄ですが、20石5人扶持。一人あたり1石7斗7升の計算なので合計しても30石弱。これに対し300石の知行取りの原惣右衛門などは、四公六民として年間180石が手取りになるわけです。 この頃の物価として、一石が0.77両ほどになるので、下級藩士の大高は (5人の家来の給与分を含め) 年収280万円ほど。上級藩士の原は、年収2770万円。中級藩士の一人、堀部安兵衛は200石取りですので、 ・・・計算はできますよね?(笑) 上・中級藩士より下級藩士の方が、討ち入りに参加した割合は大きいという。その理由として、この経済状態があることはよくいわれています。これは同時に、彼らの行動の基幹となった「武士の一分を立てられなければ武士ではない」という誇りを、最大の実戦戦力であった中級藩士以上に持っていた者が多かったという事か。 しかし赤穂在住のものと江戸詰組とに別れて、一方は浅野家再興のめどが立つまで動かず、一方は勝算にかかわらず殴り込もうとして、最終的に赤穂在住筆頭である大石内蔵助の調停力によってようやく結集するまでには、この経済格差は必ずしも一致しません。強いて言うなら、江戸詰の上級及び中級藩士の中の、浅野内匠頭直属の者たちや内匠頭の時代に新規採用になった男たちが、江戸詰組として暴発しかけます。彼らにとって、忠誠を捧げるべき対象は浅野内匠頭長矩一人だった。 それに対し、赤穂在住組は武士としての一分は、赤穂藩を追われたとしても、まず浅野家が再興すること。それがかなわぬとわかって始めてその行動方針を、吉良家へ対しての仇討ちというより、幕府に対する意趣返しとしての討ち入りに切りかえたのでした。 「預置候金銀受払帳」の出金の流れが、まず亡君の菩提を弔うために100両(1200万円)、そして浅野家再興の政治工作費として20両、24両1分などが使われているのはそういう理由によるものか。 浅野家再興がかなわないとわかって始めて討ち入りを決意し、大石内蔵助が先頭に立ってその統括指揮を執ったのです。 なぜ最後の最後まで大石がイニシアティブを持って江戸詰組を支配できたのは、元家老という階級社会上の地位、というのが普通の見解でしょうが、この本の視点に立つとちょっと違う。やはり金庫番であると共に公平に出金したこと、に尽きるのかも。 となると、「体育会系の藩」の精神とは、「武士は食わねど高楊枝」とか銭金は武士にとって卑しむべきもの、という非現実的な抽象的武士道ではなく、目的のために全ての手段を結集し、町民に扮して敵の屋敷に御用聞きに入るという前代未聞の諜報活動まで行う実戦的な人々の藩だったということか。 吉良上野介義央と浅野内匠頭長矩の間に何があったとしても、上野介とは、とんでもない家を敵に回してしまった、まことにうかつな人であったということになります。 だからといって、それでもって瞑すべきとはとても言えないのですが。(笑) (2013/8/28) |

|

|---|

| 管理番号:Y020-003 | 59 日本・戦国史 |

出版社:新潮社 | |||||||

| 書名:「関ヶ原」の決算書 | ISBN978-4-10-610859-4 C0221 | ||||||||

| 新潮新書 859 | 価格:800Yen | ページ数:256P | 本のサイズ:新書 | ||||||

| 初版発行:2020/4/20 3刷:2020/10/15 | 購入:2022/12/24 | ||||||||

はじめに と序文はこういう出だしです。 はじめに と序文はこういう出だしです。

まず、戦国大名の兵糧は原則として自弁だったという話から。 戦国大名は、領土の中で自分の直轄地を持ち、他を配下の武将に分け与えます。それぞれ領地から年貢を徴収し、その収入で兵を養い、武器や兵糧を確保します。 いくさにあたり、武器や糧食を自分の領地から供給させることは「兵糧米」、支給するときは「扶持」「扶持米」と呼ばれます。 この時代、兵糧に限るとこれは米です。副食物はあまり考慮されません。で、兵一人あたり一日あたりどのくらい必要か、というと、天正12年の羽柴秀吉の書状より換算すると、五合(約750グラム)という数字が出て来ます。 自分の食事で考えると、一回の食事で食べる米はおおむね精米0.7合(100g)で、一日でほぼその三倍ですので、戦国時代の兵隊は一日でその2.5倍以上を食べていたことになります──むろんあちらはおかずは原則なしですが。

そして「換算」としてもう一つ。金と米との換算の話。 まず金のこと。秀吉の時代、金は天正大判(天正16年・1588年製造)で数えられ、その目方は44匁、165グラムだったとのこと。でも、

金というものはあくまで「時価」なので毎年どころか毎日変わります。試みにこれを書いている今、2025/8/14の金相場を田中貴金属工業のホームページで調べてみますと、17,579円/グラム という数字。この本が書かれた2020年から5年ほどで約3倍ということは、経済学的にどうなのか。円がそれほど下がったとは思えないのですが。 ここから金の相場を米との換算で調査しています。面白い事に天正年間のわずかな期間で金がかなり高騰したそうな。米一石を8万円として計算すると、

さらにこの上に、「銭」との換算、金・銀の比価、と当時の常識なのですが現代の目で見るとややこしく時に奇妙な慣行もあり、このあたりの史料を読み解き頭に入れて考えなければなりません。 また100石につき5人という「軍役」についても考えなくてはなりません。 秀吉時代の10万石の大名を例にとります。米の収穫高が年に10万石(80億円)として、農民の生活費から諸費用、各種手数料、運送費などを差し引くと殿様の収入はほぼ三割、3万石(24億円)ほど。さらに大名は家臣を召し抱えるのですが、このために領地の八割くらいは給地(家臣に与える領地)として分け与えます。家臣はこの領地の中で家来を召し使え、経営を行い、合戦の時には人数を出します。大名は残った2万石(実質6千石──4.8億円)の蔵入地から上がる収益で、で直属の足軽隊の給与を払い、軍勢全体の兵糧米を支給するのです。 原則として現地調達(時には略奪)は許されず、いくさの場合は大名自体が自分の軍勢の兵糧を自弁するのが秀吉規準ですので、領地の中で蔵入地の比率を増やせば経営的に余裕はできるが家臣(兵)の数が減る、というジレンマがあり、100石について5人という軍役をこなしつつ一定期間出兵させるにあたって、そのバランスには苦労があったらしい。 そして文永の役つまり秀吉の第1次朝鮮出兵における島津氏の軍役、というより、一万の軍役を課せられたのに軍勢の動員が遅れに遅れ、国守島津義久の弟・義弘は醜態をさらすことになった件。こののち、秀吉の意を受けた石田三成によって「外交検地」が断行され、島津家の領地高が22万2525石から56万9533石に増加して島津兄弟の経済的基盤が確立したのですが、そのマジックの解説を読んでもよくわからない。いや、数字の足し引きはわかるんです。でも帳簿上の数字だけのような気がして、それで実質の収益になるのか、皆が納得するのか、納得しなければどうしたのか、がわからない。 一応かたちとして、太閤検地によって島津家は強固な経済的基盤を得て、島津義久・義弘は秀吉・三成に恩義を感じたという。 それから、文禄の役からはじめて、島津氏のさまざまな混迷を中心にして関ヶ原合戦に至る歴史の説明。とはいえ、

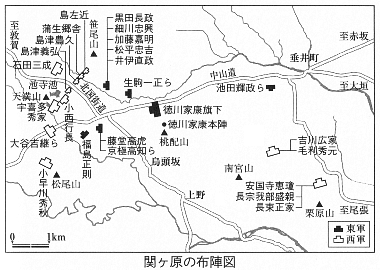

慶長5(1600)年4月の時点で、もし上杉の叛意が明らかになった場合に家康は島津義弘が伏見城へ入るよう要請し、義弘は即答できなかった経緯も書かれています。理由は、石田三成や上杉家の直江兼続との友誼が一つ。もう一つは、大阪の情勢が不穏で大名たちが大阪に屋敷を移している状態では、伏見城はたしかに安全に問題が出ているが、広大な伏見城を守るには、その時点で千に満たない人数しか持っていなかった義弘では務めを果たせそうになかったこと。 ここでまた、島津家の「無勢」の問題が出て来ます。七千の軍勢を京に在住させる軍役を課せられながら、千に満たない兵しか集められない原因は、政治的問題たったのか、財政的問題だったのか。  関ヶ原の合戦への歴史の流れを新しい研究を元に描いていく過程は、面白い。読み応えあります。 そのためだけでも、この本は価値があります。 その中でも島津義弘の動静にかなりスポットが当たっているので、義弘ファンとしても読んでいて楽しい。 慶長5年9月15日に行われた関ヶ原合戦については、特に新しい情報はありません。 家康の的確な戦略的判断によって東軍が前線兵力で西軍を圧倒したものの、朝方に始まった戦いでは、戦術的突進力に勝る宇喜多秀家、島清興(佐近)らの軍勢に押され、一時膠着状態に陥ります。しかし吉川、毛利、小早川などの寝返りにより夕方まえに東軍の勝利が確定します。 有名な島津義弘の意表を突く敵陣突破と、その後二年四ヶ月にわたる粘り強い薩摩と徳川との外交交渉の結果が、それに続きます。 で、この本の題名となっている関ヶ原合戦の決算は終章の最後に。 東軍の、家康に従って伏見(6/18)=江戸=小山(7/25)=上方=関ヶ原(6/15)=大津城(9/20)と進軍した兵は、合計で55,800人。この期間を3ヶ月、90日として一日五合の割合で計算すると、 55800人×5合×90日=25110石 一石=8万円とすると、 20億880万円 関ヶ原に遅参した徳川秀忠の軍勢38,000の動き 江戸(7/19)==大津城(9/23) も加えると 38000人×5合×65日=12350石 9億8800万円 誰がどのように供給したとしても、兵糧として合計 29億9680万円 費やしています。 西軍の場合は、軍勢の数は93,700人とします。動員命令が出た7/17より関ヶ原合戦(9/15)まで61日。 93700人×5合×61日=28578.5石 22億2857万円 これは豊臣家の倉から供給されています。 関ヶ原の論功行賞の結果、西軍についたなどで領地を失った除封大名は90家、総石高は438万3600石。単純に石高の半分が年貢収入(五公五民)だとすると、年間で1753億4400万円の収入が宙に浮きました。また減封大名(毛利、佐竹、上杉など)が失った領地は総計232万9500石、931億8000万円。敗者が失った領地の総計は、671万3100石。 当時の全国の検地高は1850万石なので、日本全土の36.3%、2685億2400万円が動いたことに。 関ヶ原合戦が単に徳川家康と石田三成の勢力争いだとするのなら、減俸と加増で決着がつき、豊臣家は無傷であったはず。 両者ともに、「秀頼様の御為」を標榜していたのだから。 ところが関ヶ原合戦後、無傷のはずの豊臣家は、摂津・河内・和泉三ヶ国の大名に転落したのでした。 家康はなにを豊臣家から削り取ったのか。どのようにして莫大な収入源と国政に関与できる権限を剥ぎ取ったのか。 これが、最後に書かれます。 ここまで来るために、大きな遠回りをしたんですねぇ。 最後にこんな追悼文があります。

最後に書きたいことをすべてぶち込んだのでしょうか。そんな研究者人生、作家人生もあり。 ご冥福を。(2025/08/19) 読書メーターの記録より 読了:2022/12/29 |