トップへ戻る  作家/分野 一覧 |

|

|

|||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 管理番号 | 書 名 | メ モ | |

|---|---|---|---|

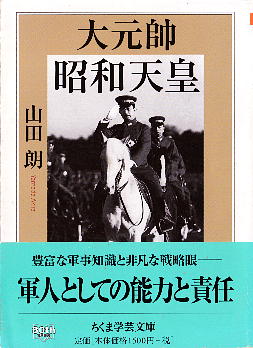

| Y044-001 | 大元帥 昭和天皇 | 軍人としての昭和天皇と戦争責任 | |

| 管理番号:Y044-001 | 58 歴史史料・歴史論・個人史 |

出版社:筑摩書房 | |||||||

| 書名:大元帥 昭和天皇 | ISBN978-4-480-09971-6 C0121 | ||||||||

| 新日本出版社より刊行(1994年10月) | |||||||||

| ちくま学芸文庫 ヤ29-1 | 価格:1500Yen | ページ数:464P | 本のサイズ:文庫 | ||||||

| 初版発行:2020/7/10 | 購入:2020/7/20 | 表紙イラスト: | |||||||

昭和天皇に戦争責任はあるのか、という長年の命題に一石を投じた名著の文庫版とのこと。どういう方面から昭和天皇を見たのか、というと、長年軍人としての教育を受け、戦争勃発時に最高司令官としての責任を全うしようとした人として。 昭和天皇に戦争責任はあるのか、という長年の命題に一石を投じた名著の文庫版とのこと。どういう方面から昭和天皇を見たのか、というと、長年軍人としての教育を受け、戦争勃発時に最高司令官としての責任を全うしようとした人として。この視点で見るなら、戦争責任という観点はともかく、彼・昭和天皇は自分の地位と職務を真面目にまっとうしようとし、その中に日本帝国陸海軍の最高司令官・大元帥という職務もあったのだと、鐵太郎は考えたい。 昭和天皇の戦争への関与とか、戦争責任という議論に対して常にこのような疑問が出るのだそうです。

そして、昭和天皇・ 冒頭、幼年時代に日露戦争の陸の英雄・乃木希典陸軍大将(1849-1912)、現代なら中学一年となる年齢で始まった東宮御学問所での教育からは同じく日露戦争の海の英雄・東郷平八郎海軍大将(1848-1934)の薫陶を受けたという一節があります。これをもって、昭和天皇が幼少期から軍人教育を受けた人であると解釈するなら、そのような人はこの先を読む必要はないと思います。軍人に精神教育を受けたとしても軍人教育とは別物です。 あの時代に、みなが心から信頼する、人格高潔にして公平無私で高い人格をもっとも正しく教え導けるものは誰か、と問われたら、全国民の圧倒的多数がこの二人を指したでしょう。その二人が若き親王を上に立つ高潔な人に育てるための教育を行ったのです。国民は歓呼してこれを讃え、政府も安心して任せたことでしょう。 その結果生まれたのは、がんじがらめに鋳型にはまり硬直したロボットではなく、何事にも熱心で手を抜くことができない、精神的にも肉体的にもやや不器用な、しかもその内面を滅多に明かすことのない、幅広い知識と判断力を持った真面目一本の青年でした。 1912年に明治天皇が死去し、父親である 元号が7月30日より大正となったこの年、裕仁皇太子は近衛歩兵第一聯隊付となると共に第一艦隊旗艦・戦艦河内で赴任式を挙げます。さらに13歳で中尉、15歳で大尉、19歳で少佐、22歳で中佐、24歳で大佐と駆け登っていく。 年齢に応じて帝王学と共に軍事学を学ぶのですが、教える方は一流の将帥たちであり軍学者、しかも少年皇太子が理解できるまでしっかり教え込む。教わる方も根が真面目ですから真剣に学ぶ。 そのへんのエリート軍人とは別な意味で、軍事に関してはスペシャリストになったのも当然といえば当然か。 むろん、それ以外の天皇という日本の統治者となるための技能、知識、判断力もきっちり受けています。 しかし、裕仁皇太子が天皇・大元帥となることにちゃんと自覚を持ったのは、それから10年ほど後、大正天皇の健康状態がすぐれず皇太子として代行することが多くなった1921年(大正10年)3月、欧州歴訪されたこと。そして同年11月、正式に摂政に就任したこと。 このあたりから、裕仁皇太子は独自の考え方を元に判断することが増えていったのだそうな。 こうしてこの本では序盤で、裕仁という一人の人間の成長ぶりを描くと共に大元帥、統帥権などについて描写します。 政治が、明治憲法下の規定では「大臣の輔弼」によって天皇が行う、つまり助言を採択することが天皇の職務とされたことに対し、統帥権は名目上天皇が直々に判断し命を下すものであることを裕仁皇太子は学ぶのですが、これが国政上危険をはらむものであることも、おそらく理解していたのでしょう。 このあと、本文の中で摂政裕仁、昭和天皇が、軍部の暴走の中何をしようとしたか、何を学んだかが語られます。 軍部は天皇を絶対の存在としていましたが、それは天皇という地位に対してであり、若い裕仁という人間に対しては別だった──と言われます。そういう軍人もいました。昭和天皇に無条件の服従心を持っている軍人もいました。このあたりの人間的せめぎ合いもあります。 国家が開戦論に押し流され、日中戦争から太平洋戦争へとなだれ落ちていくとき、天皇は何をしていたのか。 自分が統治し慈しむべき臣民が、この時代の中にあって国家として何をか為そうとするとき、そしてその方針が人により、彼を包む勢力により異なっていたとき、どうすべきと考えていたのか、どう動くのが正しいと信じていたのか。 天皇が開戦論、主戦論を論じたこと、それは戦争責任なのか。

戦争の推移についての報告も、情報の濃淡はあるにしても昭和天皇に上がっていたし、それについて天皇が思うこともいろいろ記録されています。作戦のことは現場に任せるのが将たるものの務めと解っていても、時には口をはさむ。 1943年8月、米軍の反攻で占領した中部ソロモンが奪われていくと、苛立ちをあらわにします。8月8日に日本軍部隊がニュージョージア島ムンダからコロンバンガラ島に撤退すると、杉山参謀総長を呼んでこのようなやり取りをしたとか。

むろん陸軍としては、そもそも仮想敵国をソ連として大陸での迎撃戦を想定していたのに、海軍の戦略に引きずり回されて南洋で兵を殺されていった恨みもあるのですが。 天皇は、陸軍のごり押しに煮え湯を飲まされ、海軍の希有壮大な夢に引きずり回され、その中で上がってくる報告を元に戦略を考え、実行されている作戦の齟齬に気付き、時にそれを指摘し、叱咤激励します。 実際に戦略を考え作戦を立て戦闘するのは実戦部隊であり、その指揮官たちです。天皇は上奏される報告の中からそれを抜きだし、話すだけ。 やがて天皇に上がってくる報告が正確さを欠くようになります。 ありていに言えば、虚偽の、景気のいい報告だけが上がるようになるのです。 それは、報告する者自身が信じ込んだ虚偽である場合もあり、都合よく改竄したものもある。 海軍では後者を「メイキング」と呼び、そのように報告しますかと部下に確認され、新任の海軍大臣だった米内光政(二度目の就任・1944/7/22)は激怒したという話もありました。 天皇が終戦への流れの中で重大な意味を持ったのは、「聖断」にまつわることが大きい。 しかしそれは天皇自身から能動的に始まったことなのか、どうなのか。少なくともこの本では明確にしていません。

その発想は、まさに現役の軍人としてのもの。 そして同時に、大元帥としての権威が失墜しないよう心がけ、その枠組みに対するいかなる干渉も受け付けなかった。 この例としては、対ソ戦を準備する梅津参謀総長が、関東軍に第17方面軍(旧朝鮮軍)を編入したいと上奏したところきっぱりと拒否したことからもうかがえるとのこと。これは、天皇直属の皇軍である朝鮮軍を、いくら方面軍に改組されたといっても、満洲国の隷下にある関東軍に編入させて自らの指揮権から外すことなど出来ないという判断であり、軍人としての正しいセンスによるもの。 とはいえ、やがて天皇としての政治的というより国家の慈父としての判断が大元帥としての軍事的判断を上回り、軍による一撃論(決戦後講和論)も一億玉砕論も、天皇の指示がなくなることで継戦意欲は急激にしぼんでいきます。 この天皇の方針展開があったればこそ、終戦工作も成り立ち得た。 本書では、ここからさらに戦後の昭和天皇の姿まで描写します。 なぜ天皇は戦う大元帥の姿から平和を愛する天皇に変貌しえたか。 大元帥のイメージを払拭する為に何を行ったのか。 本当に戦後と共に大元帥の影は昭和天皇から消えていたのか。 なるほど、こういう方向から語られると、昭和天皇について新たな見方ができますね。 最終章で、著者は再び最初の問いに話を戻し、昭和天皇の戦争責任について論じます。 単純に責任があるなしではない。ましてそのためにどう考えればいいかなど述べていません。 ただ、なぜ今この問題に目を向けなければならないかを提示します。

その言や良し。(2025/10/11) でもまァ、自虐史観に堕するのはいやだな、というのは鐵太郎の感想。 読書メーターの記録より 読了:2020/9/30 |