トップへ戻る 作家/分野 一覧 |

|

|

|||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 管理番号 | 書 名 | メ モ | |

|---|---|---|---|

| I008-003 | 爆撃機入門 | 飛行機の黎明期から見直す爆撃機の歴史 | |

| I008-004 | 決戦機 疾風 航空技術の戦い | 日本陸軍四式戦闘機の開発と奮戦 | |

|

Ver. 3.05 |

|---|

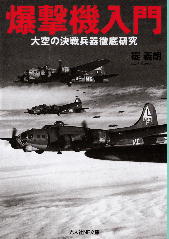

| 管理番号:I008-003 | 55 技術史・科学史 | 出版社:潮書房光人新社 | |||||||

| 書名:爆撃機入門 | 大空の決戦兵器徹底研究 | ISBN978-4-7698-3153-2 C0195 | |||||||

| 単行本 平成12(2000)年8月 光人社刊 | |||||||||

| 光人社NF文庫 い-1153 | 価格:870Yen | ページ数:344P | 本のサイズ:文庫 | ||||||

| 初版発行:2020/2/22 | 購入:2020/3/14 | 写真提供:雑誌「丸」編集部・母応永超・アメリカ空軍 図版:碇佳彦・小川利彦・鴨下示佳・野原茂・渡部利久 |

|||||||

昭和18年1月、著者がまだ17歳の時、陸軍航空技術研究所に出勤したとき、目の前の大型駐車場のエプロンに、ボーイングB-17E、つまり欧州戦線で大活躍したアメリカ製重爆撃機を見たのだそうです。鹵獲されたものですが、何かと理由を付けて見学に行った筆者は、日本の繊細な構造の爆撃機に比べて橋桁を思わせる強靱なこの飛行機に、〝これぞ爆撃機!〟の思いを強くしたのだそうな。 昭和18年1月、著者がまだ17歳の時、陸軍航空技術研究所に出勤したとき、目の前の大型駐車場のエプロンに、ボーイングB-17E、つまり欧州戦線で大活躍したアメリカ製重爆撃機を見たのだそうです。鹵獲されたものですが、何かと理由を付けて見学に行った筆者は、日本の繊細な構造の爆撃機に比べて橋桁を思わせる強靱なこの飛行機に、〝これぞ爆撃機!〟の思いを強くしたのだそうな。さらに開発に参加した各種の爆撃機、そして空を懸け、日本の町々を焼き尽くしたアメリカのB-29爆撃機の偉容。そのB-29を、朝鮮戦争のときアメリカ極東空軍兵站司令部の技術部に勤務した著者は、爆弾倉扉開閉装置の改造設計をやる羽目になったそうですが、黒く塗られて被弾のあとが痛々しいその姿にがっかりしたとか。 そんなこんなで、つきあいの長い爆撃機を本にまとめたそうです。 1.頭上の脅威 では、第一次世界大戦での爆撃機の始まりから始まります。 ライト兄弟による飛行機の初飛行からわずか12年後に発生した第一次世界大戦で、飛行機は兵器として使われます。まずは偵察機、そして戦闘機。空から爆弾を落とす爆撃機が生まれるのは自然な流れ。大型爆弾を搭載した重爆撃機は夜間に使われるようになり、昼間は敵戦闘機をかいくぐる軽爆撃機がうまれ、早々と重・軽爆撃機が分化します。 日本の爆撃機、爆撃照準器の発達、ツェッペリン飛行船による戦略爆撃の始まり。そして独立空軍が生まれた各国の中で、戦略空軍を目指したイギリスと、戦術支援空軍を目指したドイツ。 2.レシプロの競演 では、第二次世界大戦に搭乗した爆撃機たちが描かれます。 第二次大戦最優秀軽爆と呼ばれたイギリスのモスキート。鋼鉄の防弾板でおおわれたソ連のイリューシンIl2「シュトルモビク」。平凡技術を組合せて作りやすい構造とした万能機ユンカース88。発動機の不調で悲劇の傑作機となった日本海軍陸上爆撃機「銀河」。日本の優秀軽爆として名高い、しかし忘れられた名機99双軽。アメリカの中型爆撃機群、ノースアメリカンB-25「ミッチェル」、マーティンB-26「マローダー」。日本高速爆撃機ロクナナ、キ67四式重爆「飛龍」。 急降下爆撃機の怪鳥たち。ユンカースJu87「スツーカ」。日本海軍九九式艦爆。ダグラスSBD「ドーントレス」、カーチスSB2C「ヘルダイバー」。 雷撃機の発達と限界。ソッピーズ「クックー」と雷撃のための高度な技術と訓練。日本海軍の91式航空魚雷、97式艦攻、天山、銀河。ジョンブル魂の化身「ソードフィッシュ」と「バラクーダ」。グラマンTBF「アベンジャー」、最後のレシプロ艦攻・ダグラスAD「スカイレーダー」 反跳爆撃と戦略爆撃。期待はずれの日本機。その他、さまざまな試作機、爆撃機、攻撃機。 航空先進国であったのに乗り遅れたフランス、イタリア。 爆撃機を越える新兵器、ドイツのV1、V2。親子飛行爆弾「ミステル」。日本軍が開発した「桜弾」「タ弾」「桜花」。 3.高速と電子戦 で、ジェット爆撃機と戦後の止めどもなく発達する爆撃機、爆撃システムが描かれます。 戦闘機として開発されながら爆撃機にされてしまったドイツ・メッサーシュミットMe262「シュワルベ」。そしてジェット爆撃機・アラドAr234「ブリッツ」。 戦後、朝鮮戦闘と共に現れたアメリカ・ダグラスA-26「インベーダー」。爆撃のシステムを根本的に変えることとなった戦闘爆撃機リパブリックB-26「サンダージェット」。 アメリカで成功した大型ジェット爆撃機は4種。ボーイングB-47「ストラトジェット」、B52。ダグラスB-66。マーチンB-57。 イギリスの少ない試作で成功した爆撃機。軽爆のイングリッシュ・エレクトリック「キャンベラ」。ヴィッカース「ヴァリアント」、アブロ「ヴァルカン」、ハンドレページ「ヴィクター」の3Vボンバー。 ボマー・ギャップの克服に狂奔するアメリカと、「ギャップ」の実体。ベトナム空幕の様相。 コンベアB-58「ハスラー」、ジェネラルダイナミックスFB-111、B-70「ヴァルキリー」、ノースアメリカン・ロックウェルB-1「ランサー」。究極の戦略爆撃機ノースロップ・グラマンB-2「スピリット」。 ソ連ではまた、ツポレフTu16「バッジャー」。ツポレフTu22「ブラインダー」、ツポレフTu26「バックファイア」と開発を進めます。そして、ツポレフTu160「ブラックジャック」へと。 その後の、現代にいたるさまざまな爆撃機。進歩する電子技術。この先、爆撃機はどこまで進化するのか。 なんのために。

読書メーターの記録より 読了:2020/4/25 |

||||||||||

|

|---|

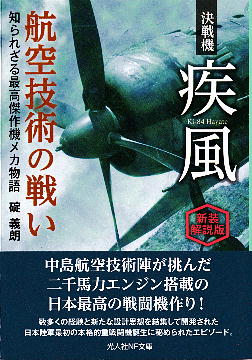

| 管理番号:I008-004 | 55 技術史・科学史 | 出版社:潮書房光人新社 | |||||||

| 書名:決戦機 疾風 航空技術の戦い | 知られざる最高傑作機メカ物語 | ISBN978-4-7698-3327-7 C0195 | |||||||

| 単行本 昭和51年2月 白金書房刊 | |||||||||

| 光人社NF文庫 い-1327 | 価格:1100Yen | ページ数:392P | 本のサイズ:文庫 | ||||||

| 初版発行:2023/9/24 | 購入:2023/9/11 | 装幀:tplot Inc. 中沢岳志 | |||||||

疾風、とは、太平洋戦争後半に出現し、日本陸軍のエース的存在だった戦闘機。 疾風、とは、太平洋戦争後半に出現し、日本陸軍のエース的存在だった戦闘機。正式名称は、四式戦闘機、試作名称はキ84。 太平洋戦争で実用化された日本の戦闘機の中で最速を誇り、大東亜決戦機として喧伝された優秀機です。 はじめに と書かれたプロローグで、この飛行機、キ84の機体主任として、昭和17年から翌年の初飛行を経て終戦に至るまでこの機に携わった飯野優氏(元中島飛行機設計部・執筆時点で富士テナント株式会社社長)の思い出の記が書かれています。 設計時の苦労、戦場でのつらい思い出、碇義朗氏の執筆への情熱への期待。これは現場にいた人にしかわからない思いか。 お話は、大戦前夜、ドイツから戦闘機を買おうと考えた日本陸海軍の思いから始まります。それぞれ目的は異なり、海軍は支那事変(日中戦争)で不足していた戦闘機を補うために、陸上基地の防衛用として局地戦闘機を求めていました。そのためハインケルHe112を購入してA7He1という番号を与え、96艦戦(A5M)と零式艦戦(A6M)のつなぎとして使おうとしたのです。しかしこれは使い物にならないとして不採用となります。 陸軍は、海軍より長期的な展望を持ち、軽戦闘機、重戦闘機及び双発戦闘機の並行する計画の中で、重戦設計の参考ならびに用法研究のためメッサーシュミットMe109の購入を決定します。しかし交渉が1940年12月、購入が翌年4月となり欧州では戦争が始まったため、12機契約したのが日本に到着したのはわずかに2機だったそうな。 この2機は、日本で設計上及び運用上の研究のため使われたのですが、のちに開発中のキ44との模擬戦を行った際の結果により、日本陸軍はいわゆる重戦の開発に大きく舵を取ることとなります。 その前に、新型戦闘機の設計においてもっとも問題になったのは、いわゆる軽戦・重戦論争を含む「使いやすい格闘戦が得意な戦闘機」と「速度が速い行動半径の広い戦闘機」のどちらを選ぶか、という問題。現場のパイロットは無論前者を好むのですが、今後の戦術上も戦略上も、将来の発達性も全て後者を志向せねばならないはず。毎回毎回問題になるこの論争を、いかに乗り切ったか。 陸海軍を別にしますが、陸軍の四式戦より早い時期に構想・設計された海軍の零戦もまた、同じ論争を経て開発されています。 単座戦闘機である一式戦・キ43「隼」が昭和16年4月に引き渡されるまえ、基礎研究が始まったのは昭和13年の初めころ。それと並行して陸軍では、単座戦闘機キ44(のちの「鍾馗」)、複座戦闘機キ45(のちの「屠龍」)、司令部偵察機キ46(のちの一〇〇式司令部偵察機)、軽爆撃機キ48(のちの九九式双発軽爆撃機)、重爆撃機キ49(のちの「呑龍」)などの開発がスタートします。 今までの千馬力、千五百馬力エンジンに代わり、中島飛行機が開発している二千馬力級エンジン「ハ45」にめどが立ったとき、これを搭載して新世代の戦闘機を開発する計画が進みます。この計画は当初、キ44の発達型ということでキ44三とされていましたが、1941昭和20年12月末にキ84という名で正式に開発が進みます。これにより、最高速度680km/h、高度五千メートルまでの上昇時間4分30秒の高性能戦闘機が視野に入ったのでした。 ここから始まる、開発のさまざまなトラブル、疑問点、問題点。 設計上の余裕がほとんどないエンジン「ハ45」(海軍呼称「誉」)の不具合と対策。 高オクタンガソリン(100)を想定して設計されたエンジンがそれ以下のオクタン価の燃料しか得られず、水エタノール噴出装置で補おうとした苦労と、海軍は戦時中も91オクタン以上の燃料を確保していたが陸軍ではそれを得られず最後まで苦労した話。 高出力運転時の筒温(シリンダー内部温度)上昇によるデトーネーション。 スーパーチャージャーを介してシリンダーに送りこまれる混合器の濃度が、エンジンの上方と下方で差が出てエンジンが破損する問題。 可変ピッチプロペラの変更範囲が、キ43などに比べて速度領域が上がったためピッチ変更範囲をそれまでの20度から30度にするする必要があったが、当時の日本の技術ではできず、この技術改良に手こずったこと。(改良が進み、マイナス方向にもピッチを変えることができるようになったので、着陸滑走距離の改良のため制動に使えないかという話もあったが、実際に行ってみたところ不整地の多い陸軍の滑走路では前方に吹き飛ばした土ぼこりの中を滑走することになり、一回でやめたそうな) 電装系の弱さ。せいぜい20時間、ときには10時間程度で交換しなければならない点火プラグ。高圧電纜の絶縁ゴムの寿命の短さ。スーパーチャージャーの第一段与圧から第二段与圧に切り替える際のエンジンの異常振動。 さまざまなトラブルの中で少しずつ実用化が進み、戦線に送り出されます。 戦闘機としては、期待に応える働きをしたといっていいのですが、これは開発から前線での整備まで、さまざまな人々の苦闘の上にパイロットたちの苦闘があって初めて為し得たこと。 後半の戦いぶりは、いささかエモーショナルで画一的でしたが、木製や鋼鉄製の疾風の試作まで網羅した見事な一冊です。 ところで、陸軍呼称としては「疾風」という名称は使われず、基本は「キ84」だったのだけど「きのはちじゅうよん」「きのはちよん」とも呼ばれていたのだそうな。ほう。(2024/12/4) 読書メーターの記録より 読了:2023/11/6

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

日本帝国陸軍 四式戦闘機

日本帝国陸軍 四式戦闘機