トップへ戻る  作家/分野 一覧 |

|

|

|||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 管理番号 | 書 名 | メ モ | |

|---|---|---|---|

| K121-001 | 日本インテリジェンス史 | 戦後から現代までの日本のインテリジェンス | |

|

|---|

| 管理番号:K121-001 | 50 ノンフィクション一般 | 出版社:中央公論新社 | |||||||

| 書名:日本インテリジェンス史 | 旧日本軍から公安、内調、NSCまで | ISBN978-4-12-102710-8 C1231 | |||||||

| 原題:書名アルファベット(発行) | 翻訳者: | ||||||||

| 中公新書 2710 | 価格:900Yen | ページ数:282P | 本のサイズ:新書 | ||||||

| 初版発行:2022/8/25 再版:2022/9/10 | 購入:2024/5/16 | 図版作成:ケー・アイ・プランニング 右上から左回りに、 吉田茂、安倍晋三、後藤田正晴、スタニスラフ・レフチェンコ、町村信孝 帯デザイン:Ⓒヤマダデザイン室 |

|||||||

まえがき から。 まえがき から。

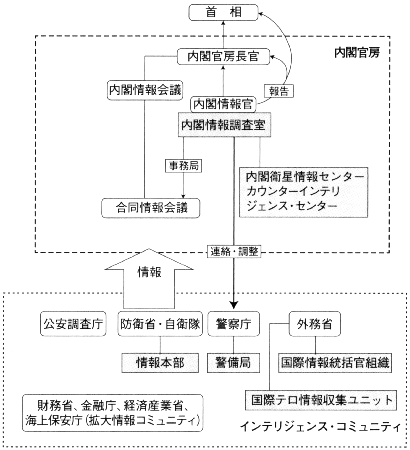

結果として、カバーできない領域が増えるがそれを誰も意識しない、誰も困らない。なぜなら、情報とは自分たちのために収集し自分たちが利用するだけのものだから。 ただ一つ、内閣官房の内閣情報調査室(内調)だけが「内閣の重要政策のために」情報収集を行って総理大臣に定期的なブリーフィングを行うけれど、インテリジェンス機関として諸外国のレベルよりはるかに劣っている。 これでいいのか、というのが著者のいいたいところなのでしょうが、表だってはそう書いてありません。 淡々と、時に手厳しく、戦後から現在(2020年9月に安倍晋三首相が退任し、後を継いだ菅義偉首相が2021年10月に退任した後、岸田文雄総理の任期中にこの本は刊行されました)に至る日本のインテリジェンスの流れをまとめています。 日本のインテリジェンス機関として、現在下記のような組織があります。 内閣情報調査室(Cabinet Intelligence and Research Office) 外務省国際情報統括組織(Intelligence and Analysis Service) 防衛省情報本部(Defense Intelligence Headquarters) 警察庁外事情報部(Foreign Affairs and Intelligence Department) 国際テロ情報収集ユニット(International Counter-Terrorism Intelligence Collection Unit)  この本が問うているのは、主に二つの点。 ①なせ日本では戦後、インテリジェンス・コミュニティが拡大せず、他国並みに発展しなかったのか。 ②果たして戦前の極端な縦割りの情報運用がそのまま受け継がれたのか、もしくはそれが改善されたのか。 その答えは、出せたのか。 敗戦ののちの占領期の日本のインテリジェンスは、むろんアメリカが求め、許可したものに限ります。東西冷戦がだんだん熱を帯びてくるに従い、その中での情報の重要度は増してきたのですが、ここで興味深い事実があります。

米国としては、乱暴に言うと敗戦国の資源を略奪して自国のために使うことを目的としたのですが、旧軍関係者の中には「ソ連の情報を得る」だけでなく、「軍情報部組織の復活構想」から始まって、「英米の情報の収集」「特権的地位の回復」「治安維持隊を発足させ旧軍関係者がこれを統制する」「日本軍の再建」までをも目的とした流れがあったのです。あきらかに、GHQの思惑どころか日本政府の政策に反する、旧軍の復権を目指した過激なもの。 この流れは、これを見抜いたCIAと旧軍関係者を排除しようとした吉田茂(1878-1967)により明確になり、彼らを後援していたGHQのC・ウィロビーがマッカーサー失脚と共に米国に去ったため、崩壊します。 第一章 占領期の組織再建 が描くのはここまでの流れ。 そして戦後日本の流れとして、内務官僚による公安インテリジェンス(当時の考え方で言うと警察の警備、外事情報と公安調査庁が扱う情報)と、外務官僚による外交インテリジェンスの二系統の流れができます。しかし世界の潮流は東西冷戦を戦うために政治指導者に直結する独立した中央情報機関(米国のCIA、西ドイツのゲーレン機関など)の設置に流れており、日本政府内でもこの構想が生まれます。しかしこれを推進するための原動力なくしてはできないこと。 ジャーナリストの春名幹夫は、その原動力となった吉田茂を「日本情報機関の父」と形容したとか。この吉田と、戦前朝日新聞記者として活躍し戦中は小磯内閣で情報局総裁を務めた緒方竹虎(1888-1956)、吉田総理理の元秘書官を務めた村井順(1909-1988)のトライアングルによって、戦後日本の対外情報機関構想は進みます──しかし吉田の政治力低下、緒方の急逝、村井の更迭により、頓挫。これが日本のインテリジェンス・コミュニティに影を落とすことになります。 この「行政の隙間」を埋めたのは、警察でした。 第二章 中央情報機関の創設 はここまで。 1951年9月8日にサンフランシスコ平和条約により日本は独立を果たします。同時に日米安全保障条約により米軍の日本領土内駐留は継続します。国内では50年に発足した警察予備隊が保安隊を経て54年8月に防衛庁・自衛隊として発足しますが、戦前の反省より文民統制の枷がはまり、自衛隊は侵略されたときのみ自衛権を行使できること、選挙により選ばれた文民が防衛庁長官となるという 国防に関するインテリジェンス業務は、内閣調査室や公安調査庁の主要ポストを確保した警察が掌握することとなります。 警察予備隊時代に設置された情報保全業務を行うCIC(調査隊)の調査課長が、警察官僚の後藤田正晴(1914-2005)だったことなど、インテリジェンスを管轄する別々な部署の必要性による入り組んだ措置と考えればいいのか、少なくとも縄張りを固守する縦割り組織よりはマシか。 とはいえ、1973年の

いくつかのソ連スパイ事件などを経て、1976年9月のベレンコ逃亡事件が発生します。これで露呈したのは、日本の対外情報機関の空白と、軍事情報の領域を警察がカバーしている異常な状態。さらに1983年9月に起きた、ニューヨーク発アンカレッジ経由ソウル行きの大韓航空機「KAL007」のソ連防空軍による撃墜事件で露呈したのは、優れた情報収集能力を持ちながら、それを即座に航空行政にも官房長官にも上げなかった、上げるルートがなかった状態。 そして名言。日本のインテリジェンスは「(情報が)回らない、上がらない、漏れる」。

冷戦後に日本の公安組織が直面した事件の重大なものとして、北朝鮮の脅威、地下鉄サリン事件、日本赤軍などを上げています。 情報の収集、取り扱い、秘匿・共有方法についての経験不足、能力不足、システム構築不十分などが露呈すると共に、どういう方向に収斂させて行くべきなのかについての模索過程が、まだるっこしい。 まだるっこしいというのは、時間が経ってこういう方法で情勢を整理されるとそう感じるのであって、当時インテリジェンスに関与する人々はそうは思っていません。たとえば国際情報は外務省管轄に一本化するという原則はそれなりに正しいとしても、軍事機密情報の重要性についての考え方は、おのずから防衛庁と外務省、内閣官房では異なります。また、

またこの問題によって重要な政策決定のための情報が滞ったりすることも、現に起きたのだそうな。 このあたりは、やはり組織としての熟成度が不十分と思えばいいのかもしれません。 また現状のアメリカ依存の情報収集体制への脱却が叫ばれるようにもなります。2003年のイラク戦争開戦の口実となった「イラクの大量破壊兵器開発の証拠となる秘密工場の衛星写真」は、のちに大量破壊兵器をはなんの関係もなかったことが明らかになりますが、当時日本政府は米国からの説明を鵜呑みにするしかない状態であり、なんと米国から防衛庁に提供されていた偵察衛星の情報は防衛庁・自衛隊限りでの使用しか認められず、他省庁どころか官邸にもほとんど上がっていなかったといわれます。 このままではいかん、という流れは当然なもの。しかし同時に、同盟国の思惑を無視することは許されません。 さまざまな経緯を経て、日本のインテリジェンス機関は独自な形で整備されていきます。

そして、新たに日本政府によるインテリジェンス改革を進める流れが進みます。 第四章 冷戦後のコミュニティの再編 はここまで。 2012年12月に成立した第二次安倍晋三(1954-2022)政権において、特定秘密保護法と国際テロ情報収集ユニット(CTU-J)が整備されると同時に国家安全保障会議(NSC)とその事務局である国際安全保障局(NSS)が設置されます。これにより、政府の政策決定や危機管理を効率的に機能させるためのインテリジェンス機関が整備されていきます。 こうして安倍政権下で、町村からバトンを受け継いだ安倍、北村滋(1956-)内閣情報官らによって本格的なインテリジェンス改革が実現します。今後も同じように内調が機能していくのは不明瞭、という言葉に引っかかるものはあるものの、とりあえず止して押すべきか。 第五章 第二次安倍政権時代の改革 はここまで。 この次に、終章 今後の課題 としていろいろ語られています。 興味深いのですが、今後のインテリジェンスへの取り組みを語りつつ、全く語られていないことがあります。 無能な、無関心な、もしくは無責任な政治家が、あるいは異様な性善説に捕らわれた政治指導者がこの国を率いるようになった場合のインテリジェンス機関の未来の怖ろしさ。これはむろん書かれていません。 そうなれば、この国家はどう崩壊するのか、考えると怖いですね。 ここには書かれていない歴史がもっと深く深く存在するのでしょうが、この一冊だけでも日本のインテリジェンスについて、新たな歴史を学ばせていただきました。感謝です。(2024/11/12) 読書メーターの記録より 読了:2024/10/9 |

|||||||||||||||||