�g�b�v�֖߂� ���/���� �ꗗ |

|

|

|||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| �Ǘ��ԍ� | ���@�� | ���@�� | |

|---|---|---|---|

| M063-003�E004 | ��͑�a�a��(��E��) | �����Z�p�卲�̖����J�L�^ | |

| M063-006 | �}���E�}�V���̏��a�`���i��j | ���{�R�p�@�J���̏I���Ǝ����Ԃ��t�� | |

| M063-007 | �}���E�}�V���̏��a�`���i���j | ���̓��{�����ԋƊE�̌��Ɖe | |

| M063-008 | �����V���� | �V�����ɐ�삯����O�́u�e�ۗ�ԁv�\�z�̑S�e | |

| M063-009�E010 | ��͑�a�̈�Y(��E��) | �^���P�Ɛ�㑢�D�j | |

| M063-011�E012 | �x��(��E��) | �����唚���@���J�������q��Z�p�҂̋ꓬ | |

| M063-013 | ���@ YS-11 | ���Y���q�@YS-11�����L | |

| M063-014 | �Z�p�҂����̔s�� | �푈�ƋZ�p�҂����̐�㕨�� | |

| M063-015 | �Z�p�J���̃G�[�X���� | �G���u�@�B�v�v�ł̘A�ڃR���� | |

| M063-016 | �퓬�@���l�� | ���̎��ォ����{�̍��h�����Ă����Z�p�m���̕��� | |

| M063-017 | �ߌ��̔����@ �u�_�v | ������s�@�ƓV�ˋZ�p�҂̖��ƍ��� | |

| M063-018 | ���{�̖��@���������T�����C���� | ����Ȍ�̍q��@�v�҂����̐l�� | |

| M063-019 | ���Ăւ̒��� | �q����{�A�V���Ȏ���� | |

| M063-020 | �z���_�W�F�b�g | ���Ⴂ�̕���Ő��������߂��z���_�Ƃ��̔�s�@ | |

|

�@ |

|---|

| �Ǘ��ԍ��FM063-003�E004 | 55 �Z�p�j�E�Ȋw�j | �o�ŎЁF�u�k�� | |

| �����F��͑�a�a��(��) | �����Z�p�卲�̖����J�L�^ | ���s�@1997�N9�� | |

| �u�k��+�����Ɂ@G36-3 | ���i�F��940 | �y�[�W���F451P | �����F���� |

| ���Ŕ��s�F99/12/20�@��2���F00/7/25 | �w���F03/11/15 | �@ | |

| �����F��͑�a�a��(��) | �u���Y�卑���{�v�̌��� | ���s�@1997�N9�� | |

| �u�k��+�����Ɂ@G36-4 | ���i�F��940 | �y�[�W���F461P | �����F���� |

| ���Ŕ��s�F99/12/20 | �w���F03/11/15 | �@ | |

�@���ĒP�Ȃ�R���^����������A�u��a�v�Ƃ̓X�y�b�N�Ō��ׂ����̂ł����B46�T���`�C�A7���g���A27�m�b�g�BDS���b�A�I�̑��|��B15���[�g�������V�A22�^�d�T�B�o���o�X�E�o�E�A�X�Α��b�B �@���ĒP�Ȃ�R���^����������A�u��a�v�Ƃ̓X�y�b�N�Ō��ׂ����̂ł����B46�T���`�C�A7���g���A27�m�b�g�BDS���b�A�I�̑��|��B15���[�g�������V�A22�^�d�T�B�o���o�X�E�o�E�A�X�Α��b�B�@�Z�p���̒[����Ƃ��ĎЉ�ł��܂�Ă��邤���A�u�H���v�Ƃ������t���o���܂����B������}���A���[�B�����������Ԃ̂��ƂƎv�������B��l���ꎞ�ԁA��l��30�������āA��H���ł��B �@�u��a�v�̑D�̕��̍H���͖�201���H���������ł��B �@����́A���\�N�O�ɐ��Y���ꂽ�A�u��a�v�̂قڔ����̔r���ʂ�����́u����v�i��196���j�A�u�����v�i��206���j�Ƃقړ����Ȃ̂ł��B �@�����A���{�̋Z�p���i�������������ȁA�ƒP���ɍl���Ă��܂����B �@�������A�u��a�v���琔�����x��ŏv�H������́u�����v�̍H�����A��^�D���̘V�܂ł���O�H���葢�D���ō��ꂽ�ɂ�������炸�A�D�̕�������300���H�����邱�Ƃ�m��܂����B �@�Ȃ��H�@�ォ�������̂ɁH �@�ނ��A�u�����v�ɂ́u��a�v�ł͊Ԃɍ���Ȃ������ݔ�����Ǔ_�Ȃǂ��������ꂽ�_�ȂǁA�n���f�B�͂��낢�날��܂��B�������A���̍��͑傫������B �@���̖{��ǂ�ŁA�[�����܂����B �@�����ċZ�p�Ƃ́A�v�����ł͂Ȃ����Y�Z�p���厖�ł��邱�Ƃ��A�Ċm�F���܂����B �@���̖{�́A�@�B�ƋZ�p�Ƃ�����҂蕺��ɋ����̂���Z�p���A�����̌���ɂ���l�A�v�Z�p�E���Y�Z�p�E�����Z�p�Ɍg���l�A���̂���邽�߂̋Z�p�Ɋւ��l���ׂĂ���x�͓ǂ�łق������e������܂��B �@���Đ��E��Ȋ��������{�̕����̋Z�@�A�g���^���Y�����Ȃǂ̌��_�������ɂ���܂��B �@���́A���̍��卑�̓`���͎����Ă��Ȃ��A�u���āv�ł͂Ȃ��u���v�����āu�����v���A���{�l�����E�Ɍւ����Y�Ȃ̂��A�ڂ��͂����M���Ă��܂��B �@�u��a�v�̌����ɓ������ẮA�v�ҁA�Ȃ����v�̑��{�R�ɂ������l�̖��O���N���[�Y�A�b�v����܂��B�܂��A��������D�����B���{���D�卲�B�q��Z�p�����B �@�������A���̂���邽�߂ɂ́A�}�ʂ����ɂǂ̂悤�ɍ�邩�̒i�����l���铪�]���K�v�ł��B���{�ł́A���␢�E�ł��A�v�҂͋r���𗁂т܂����A���̐�i�I�Ȑv�i�����邽�߂ɋꓬ�����l���͂��܂�ڗ����܂���B �@��������i�ɂ����܁E��傤���j���C�R�Z�p�卲�́A1902(����35)�N2��23���ɐ��܂�A1995(����7)�N1��2���ɂȂ��Ȃ�܂����B���N93�B䶔��ɕt���ꂽ�⍜�͑����A�嗝�ɂ悤�ɂ��ꂢ�ɓ����ʂ�A�̐l�̊挒�ȑ̂�f�i�Ƃ����������ȁB �@�������D����(����)�́A�v�}���������Ă����u��a�v�̑D�̂����グ��i�������Ă��l�A���������č����x���Ȃ��B �@���̍��r�ŁA���̍�����{����l�������A�قƂ�ǓƗ͂œ��{�����E�Ɍւ�u�u���b�N�H�@�v(����͓��{��Ƃ��Ăł������t�ł��j���l�Ă��A���̐E�l�d�����������D�ƊE�ɁA�x���g�R���x�A�����ɂ���R�X�g�E�Z�[���E���i�����Y�������l�A�ȒP�Ɍ����Ƃ����������Ƃł��B �@�l�ƂȂ�́A�^�ʖځA�n���f�s�A���Ɉ߂������Ȃ��A�厖�Ȃ��Ƃ���͌����Ėڂ𗣂��Ȃ��B �@�u�㊯�ƂԂ��邱�Ƃ������ŁA�C�̍����l�Ԃ͂悢���A����Ȃ��l�Ԃ���͂Ƃ��Ƃ�ꂽ�v�����̕����������؉��Z�p�����E�k�B �@�n���̊C�R�H���Ɋ���o���\����o���ƁA�H���̏����N���X��������ς����u�����A���������邻�����A���Ȃ��悤�ɂ����Ə������Ă����v�Ǝw�����o���B �@�}�X�R�~�����Ŗڗ����Ƃ������B�h��Ȃ��Ƃ������ŊϔO�I�ȕ��͂ȂǏ����Ȃ��B �@��i�Ƃ��Ă͋C�̏d���A�������߂����ς������g���Ă����l�̂悤�ł��B �@���̕�����z�^���悤�₭�����Ă���܂����B �@�d�������J�����킯�́A�����ȊO�ɂ͓��{�C�R�̑��D���̌��т�ԗ��ł���l�����炸�A�Y����Ă��܂��ɂ͂��܂�ɏd���ߋ��̈�Y������B �@���̖{�́A���̉�z�^�𒆐S�ɐ����A��荂�����x���̂��̍��̂��߂ɐ�������l�̋Z�p�҂��A�푈�Ƃ����s�K�Ȏ���̒��ŕ`���Ă��܂��B �@�l(�H��)�́A�\�͂����ς��̎d����^����ꂽ�Ƃ��A�ō��\��������B �@�l(�H��)�́A�d���ʂ����肵�Ă���Ƃ��A�ō��\��������B �@����̐������C���ł��A�펯�ł���Ȃ���Ȃ��Ȃ����H�ł��Ȃ������ł��B�����Nj����A��ɂ��̃��x����ڎw���̂����������Y�����ł����B���{����㐢�E�ɔ��ł���u���̍��卑�v�ɂȂ����b�i���������j���A�����ɂ���܂��B�i05/9/10�j |

| Ver. 2.5 |

|---|

| �Ǘ��ԍ��FM063-006 | 55 �Z�p�j�E�Ȋw�j | �o�ŎЁF�u�k�� | ||||

| �����F�}���E�}�V���̏��a�`���i��j | �q��@���玩���Ԃ� | ���s�F1993�N7�� | ||||

| �u�k�Е��Ɂ@��25-5 | ���i�F��900 | �y�[�W���F754P | �{�̃T�C�Y�F���� | |||

| ���Ŕ��s�F96/2/15 | �w���F05/11/2 | �\���C���X�g�F���[�N�X�e�[�V�����i��������j | ||||

�@�푈�����̕��A�\����܂���B �@�푈�����̕��A�\����܂���B�@����͋Z�p�j�ł����A�푈�̎��ォ��n�܂�܂��B �@WW2�̑O��A���{�̍Ő�[�Z�p�ł������q��@�Y�ƂƂ́A�R�p�@�ł�������B �@�����ė��j�͓����A���E�ɖ������鍂���\�̌R�p�@��������Z�p�҂����́A�����ԎY�Ƃg�𓊂��܂��B���̗��j���A��O���珺�a30�N��܂ŕ`�����̂����̖{�̏㊪�ł��B �@���܂�ɓ��e���l�܂����d���Ȗ{�ł��̂ŁA�㉺���ʁX�ɏ����܂��B �@���a36�N�i1961�N�j�̃x���M�[�A�X�p�E�t�����R���V�����E�T�[�L�b�g����n�܂�܂��B6��22���ɂ����ōs��ꂽF1�O�����v�����Ɍ��ꂽ�͓̂�l�̒j�B�v�����X�����Ԃ̋Z�p�����E����Lj�ƁA�v��C�̍���^��Y�B �@�v�����X�̂��̃j�b�T���E�X�J�C���C���́A���[�X�ɂ�����50�A���Ƃ������\�L�̋L�^��ł����Ă��Ƃ��́A���w�����Ɛv�҂ł��B�����āA������X�J�C���C���_�b�̗����҂ł��B �@���Ȃ݂ɂڂ��̍ŏ��̎Ԃ́A�����������O��ڃX�J�C���C��2000GT�ł����B �@���l����ƁA�������ł��B �@�ނ炪�����Ɏ���܂ł̋O�Ղ́A1918�N(�吳7�N)�ɐ��܂ꂽ�����Ǖv�Ƃ����Z�p�҂̐��������������܂��B���N�̍��͖͌^���D���ŁA�w������͐��j�ŃI�����s�b�N��ڎw�����Ƃ����N�́A�ꎞ�h�C�c���w���u���܂����A�₪�ē����鍑��w�H�w���q��w�Ȃ��o�ď��a17�N�ɒ�����s�@�ɓ��Ђ���̂ł��B�����Œ��R�Lj�Ƃ��o��܂��B �@������s�@�Ƃ́A�O�H�d�H�ƕ���œ��{�̍q��ƊE�̓�勐���ł���A�����̊J�����������@(�G���W��)�u�h�i�������j�v�͗뎮�͏�퓬�@(�[����)�A�ꎮ�퓬�@(��)�Ȃǂ̓��ڂ��ꂽ���@�ł���A���̂��ƂɊJ�����ꂽ�u�_�i�ق܂�j�v�����@�́A��Ղ̃G���W���Ƃ��Ă��Ă͂₳��A���̘A���R�̋Z�p�w�����Q�����܂����B�������A���ǂ͂��̐��\���ɔ����ł��Ȃ��܂܂ŏI����Ă��܂��B �@�Ȃ����B �@���R�͂�������܂��B���������̎��_���A�P�Ȃ�Z�p�I�ȃX�y�b�N����ǂ��̂ł͂Ȃ��A�v�����Ⴋ�G���W�j�A�����̎��_�ŕ`�������Ƃ��A���̖{�̃G�|�b�N���C�L���O�ȂƂ���ł͂Ȃ����ȁB �@�Ȃ����{�̕���A�@�B�Z�p�͉��Ăɂɗ���Ă����̂��B �@���낢��ȗv��������܂��B �@��b���_�������B�Z�p�I�~�ς��s�\���������B���ށE�l�ނ��R���������B�H��Z�p���Â������B���Y�Z�p�������n�������B �@�����҂���R�W�҂̖��茩�E���v��E���ӔC�E���Ȃ��������܂��B �@�Ȃ�����Ă����̂��͂�����ł�������B �@�������A�Ȃ�����Ă��āA�Ȃ����c�`�Ԃ������䂪���̍q��Y�Ƃ��A�����̐��E�ő�̍H�ƍ��A�����J�ɑ��āA���ʐ��ĉ��荇���̌��܂��ł����̂��B���̐����ɂ͂Ȃ�܂���B �@�ނ��A�������a���Ȃǂŏ�����������̂ł͂���܂���B �@�F�߂�ׂ��Ȃ̂ł��A�䂪���ɂ͂��āA�ق��Ȃ�������E�Ɍނ��ċ��鎖���ł��錤��������A�Z�p������A�ɕ���������l�X���������Ƃ��B�Ȃ�̋Z�p��Ղ��Ȃ��Ȃ���A�W�F�b�g�G���W���܂ō��グ���Z�\�����������Ƃ��B �@�푈���I���A�R���Y�Ƃƍq��Y�Ƃ�GHQ�̖��߂ɂ���ē������ꂽ�Ƃ��A���̋Z�p�҂����͖ڕW�������܂����B �@�����Ĕނ�́A�����ԂƂ����A�����q��@���ꡂ��ɒ�x���̃}�V���ɐg�߂����߂��̓���I����Ȃ��Ȃ����̂ł��B �@�u�����s�@�v�͓������Ă͂₳�ꂽ�d�C�����Ԃ�I�сA�u���ܓd�C�����ԁv����u�������ԁv�ƂȂ�A1954�N�Ɂu������s�@�v�n��́u�x�m�����H�Ɓv�ƍ������A�̂���1961�N�u�v�����X�����ԍH�Ɓv�ƂȂ�܂��B�X�J�C���C���A�O�����A�̐������n�܂�܂��B �@����u������s�@�v��12�Ђɉ�̂��ꂽ���ƁA1953�N�ɂ���6�Ђ��������A�u�x�m�d�H�Ɓv��ݗ����܂��B �@�u������s�@�v���яo���āu�g���^�v�̉��䍜���x�����Z�p�҂����܂��B �@�V�i�C�s�́u�z���_�v�̖��@�����Z�p�҂����܂��B �@���Ă̘V�܁A�u���Y�v�����܂��B�u�����U�v�A�u�O�H�d�H�v�A�u�_�C�n�c�v�A�u���m�v�A�u����v�����܂��B �@���E�̍Ő�[�𑖂����q��Z�p�҂�i���A�����W�U�𑱂��鎩���ԋƊE�́A���̏��a30�N��ɓ���܂��B�i06/4/6) |

|

Ver. 2.5�@ |

|---|

| �Ǘ��ԍ��FM063-007 | 55 �Z�p�j�E�Ȋw�j | �o�ŎЁF�u�k�� | ||||

| �����F�}���E�}�V���̏��a�`���i���j | �q��@���玩���Ԃ� | ���s�F1993�N7�� | ||||

| �u�k�Е��Ɂ@��25-5 | ���i�F��900 | �y�[�W���F709P | �{�̃T�C�Y�F���� | |||

| ���Ŕ��s�F96/2/15 | �w���F05/11/2 | �\���C���X�g�F���[�N�X�e�[�V�����i��������j | ||||

�@�����́AGHQ�ɋւ���ꂽ���{�̍q��@�Y�Ƃ̕����A�q����ւ���n�܂�܂��B �@�����́AGHQ�ɋւ���ꂽ���{�̍q��@�Y�Ƃ̕����A�q����ւ���n�܂�܂��B�@�푈�̎�����A�q��@�Ƃ����Ő�[�Z�p�ւ̌X�|�Ƃ�������ʼn߂������Z�p�҂����̓��́A���̖閾�����ǂ��߂��������B �@������̂́A�q��ƊE�ɖ����Ȃ��܂����B�������A�����ɕ`���ꂽ�j�����́A���ꂩ��̓��{�̖����������ԂƂ����Y�Ƃɋ��߂܂��B �@�㊪������������A��������̋Z�p�҂����̒��ŁA�O�l�̋Z�p�҂����S�ɂȂ�܂��B �@�@�@����Lj�F�@������s�@���x�m�������v�����X���H�����Y �@�@�@���J�열�v�F�@�����s�@���g���^���H �@�@�@�����Ǖv�F�@���������ԁ����낪�ˁ��z���_�Z�� �@����������ȊO�̋Z�p�҂����ɂ����_�͍L���Ă��܂��B �@���Ƃ��ANHK�v���W�F�N�gX�Ŏ��グ��ꂽ�A�S���W�Z�B�u�G���h���X�̐l�v�ł��B�ނ́A�x�m�d�H�ŁA�����Ɏ�̓͂��Ԃ��͂��߂ĊJ�����܂��B�u�X�o��360�v�i1958�N�j�ł��B�听�����܂��B �@�����ǂ��āA�g���^�́u�p�u���J�v�i1961�N�j���o�ꂵ�܂��B�ӊO�Ȃ��ƂɁA�X�o�������������\�Ȃ��̎Ԃ��A���܂蔄��Ȃ������B�Ȃ����B�Љ�̗���Ƃ͖ʔ����B �@���ꂩ��A���_���{�c�@��Y�ł��B��֎ԂŐ��E��ƂȂ�A���d�ɂ�F1�ɒ��킵�܂��B �@���̎��̋L�^�́A���낢��ǂ��Ƃ�����܂����A�����Ǖv�̎��_�ł܂Ƃ߂�ꂽ���̑}�b�͖ʔ����B�O���œ���Z�p�҂Ɍ����ꂵ�����Ă���悤�ȋC�͂��܂����A�ʔ����B���̘b��������ƁA�z���_���{�c�@��Y���ǂ̂悤�Ɂu�_�i���v�����̂��A�O���̋Z�p�҂����͂��̋Z�p��m��Ȃ��I���W�ɂ����ɋ�J���Ă����̂��A���낢��[���ł��܂��B�{�c�@��Y�Ɩ���ǂ����Ƃ����j�����ŁA���𗣂ꂽ�҂��Ȃ�����قǑ��������̂��A�悭�킩��܂��B �@�u����ȃA���~�̂����܂�ɒl�i�����Ĕ���킯�ɂ͂����Ȃ��ł��傤�B��䂠����ܖ��~�̌�������Ŕ̔�������A�z���_�͂Ԃ�Ă��܂��܂���v �@�u���ꂪ��������Ђ��B�Ԃ�悤���Ԃ�܂����A���O�Ȃɂׂ��ׂ�����؍����͂Ȃ��v �@�u�����В��̂��Ƃœ����C�͂���܂���v �@����ȉ�b�̉ʂĂɁA���\��@�����悤�Ƃ����������������߂邽�߂ɁA�{�c�@��Y�����ނ�����܂Ń��[���b�p�ɗV�w�������̂́A�z���_�̎����В��͓���D���ł����B����Ȍo�c�w�������̂ł��ˁB �@�u�D�ꂽ�A�C�f�B�A�E�}���ł͂��蓾�Ă��A�����ėD�ꂽ�G���W�j�A�ł͂Ȃ������B�{�c����ɂƂ��Ă̔ߌ��́A��������F���Ȃ���A�Ȃ����A�����ȊO�ɂނ����Ă͂����łȂ��[�X�`���[������Ă������Ƃł͂Ȃ����낤���B�����ł��{�c�@��Y����̕�����҂Ƃ��Ă̔߉̂��������悤�Ɏv���v �@�u�{�c�@��Y���́A�{���I�ɂ͒g�������l���́A�˂Â˂킽�����h�����Ă�܂Ȃ������Ƃ���ł��邯��ǁA�������A�Z�p���Ƃ��Č�w�����邱�Ƃ͂�����������ł������B�G�l���M�[�Ɨ͂̂���������킩��Ȃ���i�ƋZ�p�_������̂͂�����������v�i�����Ǖv�j �@����ȗ��j���������̂ł��ˁB�ӊO�ł����B �@���R舒B�ȃv�����X���H���x���Ă����u���a�X�g�����A�o�c�I�Ɏ�����A�����I�̎������������Y�ɋz�����ꂽ�o�܂��X�������O�ł��B�v�����X�̋Z�p����ɓ���āA�u�Z�p�̓��Y�v���ŔɌf���邱�Ƃ��ł������A����ł��u�̔��̃g���^�v�ɂ͏��ĂȂ������o�܂��B �@�J���[���̐����̗�����A�z���_N360�����א��i�ƒ@���ꂽ���R�A�X�JG�̑�l�C�̔閧�B �@��C�����ւ̑Ή��Ƃ��Ẵ}�X�L�[�@�A�����������{�̊���B�����āA��x�ɂ킽��Ζ��V���b�N�B �@���{�̎����ԍH�ƊE�̋ꓬ�ƁA���̐�ɂ��鐢�E��ւ̓��̂�B �@�Ȃ����{�̎����ԍH�Ƃ����E�ɉH�������̂��B �@�O�Ԃ���́A���܂��܂Ȑl�ɍ��ꍞ�݁A�l��ʂ��ċZ�p�����܂��B�����������ă��[�J�[�̐�`���ɂ͂Ȃ�܂���B �@���{�̍H�Ǝj�̋��S���A�q��@���玩���ԂƂ�������ŁA�͂����Ă��܂���ꂽ�̂ł��傤���B �@�������s�\���������̂��͂킩��܂���B�������A�ʔ����Z�p�j�ł����B�i06/4/14�j |

| Ver. 2.2 |

|---|

| �Ǘ��ԍ��FM063-008 | 55 �Z�p�j�E�Ȋw�j | �o�ŎЁF�u�k�� | ||||

| �����F�����V���� | ���̓������k���s�������} | 1994�N12�� ���ƔV���{�Ђ��HC | ||||

| �u�k�Е��Ɂ@��25-7 | ���i�F��762 | �y�[�W���F999P | �{�̃T�C�Y�F���� �C���X�g�F�H���t�v |

|||

| ���Ŕ��s�F98/5/15 | �w���F05/11/2 | |||||

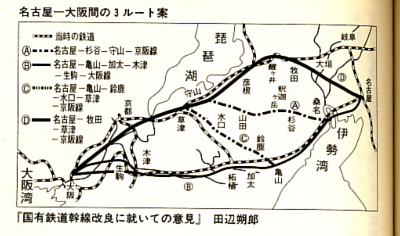

�@���̖{�����M���ꂽ1994�N�̐��N�O�Ƃ����ƁA1990�N���A�������n�܂������ɂȂ�ł��傤���B�����E�_�c�ɂ����ʔ����قɁA�Âт�����̃t�@�C�����W�����ꂽ���Ƃ������������ł��B �@���̖{�����M���ꂽ1994�N�̐��N�O�Ƃ����ƁA1990�N���A�������n�܂������ɂȂ�ł��傤���B�����E�_�c�ɂ����ʔ����قɁA�Âт�����̃t�@�C�����W�����ꂽ���Ƃ������������ł��B�@�\���Ɂu���K��������������v�ƖѕM�ŏ����ꂽ�t�@�C���́A���͓����푈���n�܂������a�̏��߂ɍ\�z���ꂽ�V�����v��̎p��`������̂ł����B������u�e�ۗ�ԁv�ł��B �@�u�V�����v�Ə����܂����B�ԈႢ�ł͂���܂���B���a39�N�ɊJ�Ƃ������C���V�����́A���̂Ƃ��t����ꂽ���O�ł͂���܂���B30�N�ȏ�O�ɂ��̖��͎g���A���C���V�����̊�{�\�z�͍���Ă����̂ł��B �@�������A���ꂾ���ł͂Ȃ��B �@�哌�����h���̔����̌��ɓ��{�鍑���A�W�A��N�������͎̂����ł����A���̍\�z�̉��ŁA�S���Ƃ������Ƃ̑哮������{�̒��ɒʂ��A���ꂩ��C��n��A���N�A�k�����o�āA�����x�������ցA���邢�̓j���[�M�j�A�ւƉ������Ƃ����v�悪�������Ƃ����B���Ƃ��͂�A�X�P�[���̑傫���b�ł͂���܂��B �@���̊�b�ƂȂ鍑���́A���������C���V�����Ƃ�����㖢�\�L�̍��ƃv���W�F�N�g��傫������A����-���֊Ԃ̒e�ۗ�Ԍv��A���ꂪ������Ă���̂��u���K��������������v�Ƃ����t�@�C���ł����B �@�҂́A���G�Y���B�uD51�̐v�ҁv�ł���A�u�V�����̐��݂̐e�v�ł��B �@���̖{�́A���G�Y���Ƃ��̕��A�u�ԗ��̐_�l�v�ƌĂꂽ�������Y���𒆐S�ɂ����A���{���푈�ւƓ˂��i�ފg��H���̒��ɂ����������ɓS���𒆐S�Ƃ����A���Ɩ��̐����g��ɐs�͂����l�X�̕���ł��B �@���C���V�����́A���a30�N�̐��O�ɍ��肳��A���a39�N�܂蓌���I�����s�b�N�ɊԂɍ����悤�ɊJ�Ƃ��܂����B �@�V�����ɂ́A�����͂�������܂��B�����ł͑S���݊����̂Ȃ��L�O�O��(1435�~���@���ʂ̍����S���͋��O�E1067�~���j�ł��邱�ƁA���ˁE�n���Ȃǂ��g������S�p�������ƁA�p���ڂ̂Ȃ������O���[�����g���Ă��邱�ƁA�y�ʉ��E�������������q��Ԃ̂ݑ��点�邱�ƁA�����𑽗p���ď]���Ƃ͑S���W�̂Ȃ��V�����H���𑖂邱�ƁAATC�EATS�ɂ�鉓�u���삪�\�ł��邱�ƁA�ȂǁA�ȂǁB �@�����̗v�f�����ׂĐ��荞�݁A��\�N�̊��ԂŊ����������Z�p�͂̔閧�Ƃ͂Ȃ�ł��傤���B �@�����́A��20�N�O�ɁA�����̗v�f�����ׂĐ��荞��{�v�悪���łɌ�������A�ϋl�߂��Ă�������ł��B �@ATC�iAuto Train Control�@������Ԑ��䑕�u�j�̋Z�p�܂ŁA�ł��B  �@�O�̎�������͂Ƃ��āA���a11�N��2.26�����̂�����A���a19�N�Ɏ����㒆�f����܂ł̊��Ԃ𒆐S�ɕ`���ꂽ���̖{�ł́A���܂őS���m��Ȃ������V�����̗��b���o�Ă��܂��B�ʔ����B �@�E�}�́A���É�������܂Ŕ����郋�[�g�̑I��̒��ŁA���s��ʂ�Ȃ��Ă����������Ƃ������n�}�ł��B���j�̒��ŁA���̂Ƃ��������Ȃ�������ǂ��Ȃ��Ă������A�l����Ɩʔ����ł��ˁB �@���w�̏ꏊ�́A���s���爧��R�g���l���������ƁA���싴��n��Ȃ��ł��܂����߂ɂ��̈ʒu�ɂȂ��������ł����A�������s��ʂ�Ȃ��H���Ă������Ă�����A�ǂ��Ȃ����ł��傤�B �@�����̎n���w�́A���a18�N�̗\�Z�Ґ��̒i�K�ł��܂����܂�Ȃ����������ł��B�����A�s���J�A�V�h�A����˂̈Ă�����A���R�͎R����̊O�ɂ��鍂��˂𐄂��Ă����炵���B �@�V�����̓y�n�����́A���Ȃ�̊������R�̈��͂Ɛ펞���̂ǂ������̒��ŋ����ɐi�߂��Ă��������ł��B��������̐V�����́A���Ȃ��Ƃ����C���V�����́A�p�n�������X���[�Y�ɂ������̂������ȁB��v�ȂƂ���͂��łɔ����グ�Ă���������B �@�܂��A�V�����́A�ŏ�����S���d������A200km/h�ő��钴������Ԃł���v��ł��������Ƃ����߂Ēm��܂����B��O�풆�Ȃ̂�����A���C�@�ւɈႢ�Ȃ��Ə���Ɏv������ł��܂������A�Ⴄ�̂ł��ˁB �@�Z�p�Ƃ́A�ߋ������Č�邱�Ƃ͂ł��܂���B �@�V�K�ȋZ�p�̌������A���ׂĉߋ��̉�������ɂ���܂��B�i05/1/5) |

| Ver. 2.3�@ |

|---|

| �Ǘ��ԍ��FM063-009 | 55 �Z�p�j�E�Ȋw�j | �o�ŎЁF�u�k�� | ||||

| �����F��͑�a�̈�Y�i��j | �u�k��+�����Ɂ@G36-8 | ���s�F2000.4 �u�k�Ђ��HC | ||||

| �@ | ���i�F��933 | �y�[�W���F460P | �{�̃T�C�Y�F���� | |||

| ���Ŕ��s�F05/11/20 | �w���F05/11/25 | �\���C���X�g�E�F���Ԃ����� | ||||

| �@M063-009 | 55 �Z�p�j�E�Ȋw�j | �o�ŎЁF�u�k�� | ||||

| �����F��͑�a�̈�Y�i���j | �u�k��+�����Ɂ@G36-9 | ���s�F2000.4 �u�k�Ђ��HC | ||||

| �@ | ���i�F��933 | �y�[�W���F514P | �{�̃T�C�Y�F���� | |||

| ���Ŕ��s�F05/11/20 | �w���F05/11/25 | �\���C���X�g�E�F���Ԃ����� | ||||

�@2000�N4���Ƀn�[�h�J�o�[�Ƃ��ďo�ł��ꂽ�Ƃ��̑薼�́A �@2000�N4���Ƀn�[�h�J�o�[�Ƃ��ďo�ł��ꂽ�Ƃ��̑薼�́A�@�u���E���e�i��E���j �� ��͑�a�̋Z�p��Y �� �v �@�ł����B �@���̎���A2000�N�A���{�̓o�u������̒��ŏ����̕s��������A�ߋ��̖��̖��Ӗ��ȉ��ÁA���ӔC�Ȏ��ȗ����A�����̂Ȃ��y�ώ�`�Ȃǂł������ł��܂����B��Ƃ́A���̎���w�i���l�����A���{�ɂ��āA�ǂ�ꂩ��n�ӍH�v�ɂ���Ă͂��オ���Đ��E�𐧂������オ���������Ƃ��������Ƃ��āA���̑薼�������ƌ����܂��B �@������5�N�̌����������A���ɖ{�Ƃ��ĐV���ɐ��ɖ₤�ɓ�����A�u��͑�a�̌�p�҂����v�ƌ������ʂ��������ׂ����ƍl���A���肵���Ƃ̂��ƁB �@���[��A�͂����Ă��̑薼�͂ǂ��ł��傤���H �@�����ł����A�ߋ��̃n�[�h�J�o�[�̎��������A���e���킩��ɂ����肾�Ƃ͎v���܂��B�������Ȃ��̂ł��傤���H �@�^���P�i����Ƃ��E�Ђ����@1910/7/2�`2003/1/26�@���N92�j�Ƃ����l�������܂����B �@���I�ȍŌ�̌�������NTT����ł����A���łɗ��j�̒��ŖY�ꋎ��ꂻ���ȁu���N���[�g�����v�̎��d�߂őߕ߁i1889�N3���j�A�L�ߔ������A�Ӑ߂��������Ƃ���Ă��܂��B���̐l�����C���ɐ����āA���̖{�͏�����Ă��܂��B �@���҂̐^�����Ƃ̏o��ƁA�^�������d�d���Ђ̑��ق����o�܂Ȃǂ���b�͎n�܂�܂��B1981�N�A�s�v�̗���̒��ŁA�s�ˎ�������������g�D�ł���d�d���Ђ������ɖ��c�����邩�̓�������đ��ِl�����������Ă����Ƃ��A��Վ��s��������̉�ł���y���q�v�i�ǂ����E�Ƃ����j���͂h�g�h�i�ΐ쓇�d���d�H�Ɓj����ނ����^�����ɔ��H�̖�𗧂Ă܂��B���Ƃ̒ʐM���Ƃ�Ɛ肵�Ă��������Ƃł���d�d���Ђ́A���c���ɓ������Ă͐l�ƃV�X�e�����܂߂��g�D��O��I�ɉ��v����K�v������܂����B �@���ꂪ�ł���A�S�ɂȂ�鍋�r���������o�c�ҁA�����̉��v�҂łȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�^���P�͂��������l���Ƃ��ĕ]������Ă����̂ł��B �@�^���͊��҂ɂ������A�h�N�^�[�������i�H�w���m�̌������������Ă��܂����j�ٖ̈��ʂ�A��Ȃ���U����đ��قƂ��ēd�d���Ђ����v���ANTT����В��A�����ĉ�߂܂����B �@1945�N8��6���A���C�R�H���A���B�k�̎R�̌������ŁA�^�����ȑM��������A�₪�Ăǁ[��ƌ����Ռ����������Ă��܂����B �@�����B�����ďI��B �@���E��O�ʂ̊C�R���́A�ݔ��E�l�ԁE���т��ׂĂ̖ʂōō��̊C�R�H�����������́A�푈���I������Ƃ��u��ƍH��v�̉����𒅂���̗\��̎{�݂ƂȂ�܂��B �@�^���P�͂����ɂ��܂����B�ނ͖��Ԑl�A�d�����D�̋Z�t�̂܂܂Ō��C�R�H���ɏo�����A���̐�������C�R���D�卲�̂��ƂŊ͒������čq��@�̐��Y�Ǘ��ɖv�����Ă����̂ł��B�ނƔނ̒��Ԃ����́A�ꎞ��GHQ�̖��߂ɂ���ĊC�ɕ��u���ꂽ�͑D�̈����グ�E��̂Ƃ�����Ƃő������܂������A�₪�Đ�����҂���ɂȂ�܂��B �@���{�ō��̋Z�ʂ��������E�l�����A���{�����E�ɐ�삯�Ċ����������u���b�N�H�@�̃X�y�V�����X�g�����́A���m��̐ݔ��Ƌ��ɁA���͂���ł������̉^���ł����B  �@1853�N�A�����ΐ쓇�ɍ]�˖��{��蕥��������ꂽ���D������g���N�������ΐ쓇���D���A�̂��̐ΐ쓇�d�H�ƁB �@1907�N�A���Ɍ������ɐݗ����ꂽ�d���D���A�̂��̔d�����D���B �@���C�R�H���̂قڔ������ؗp���Đݗ����ꂽNBC�A�ăi�V���i���E�o���N�E�L�����A�ƁA���������Őݗ����ꂽ�����D���B �@���̗��j�̉ʂĂɁA1960�N�ɑO��Ђ��������A�ΐ쓇�d���d�H�Ɓi�h�g�h�A�Δd�j���a�����܂��B1968�N�Ɍ����D�����z���������܂��B �@���̓����̗��j�̒��ŁA�^���P�͋Z�p�҂��琶�Y�Ǘ��ҁA���ۉc�ƃ}���A�o�c�҂Ƃ��đ傫���������A�₪�Ă��̌o�c�I�Ȍ��E����g���Ђ��܂��B �@�L������ƒf�łƂ����ӎu�Œf�łƂ��ē˂��������u���h�[�U�[�B���ӂ��C���X�s���[�V�����������������}���B �@�}�X�R�~�����A�Ќ������A�l�ɂ����˂邱�Ƃ��匙���B �@���ɂ͕���A�����ɂ͋�����A�����łȂ���i�ɂ͌�����B �@����Ȑl�Ԃ������̂ł��B �@�悭�A��͑�a�̑��D�Z�p���A���ɂ��̓����I�ȃo���o�X�E�o�E(�E�ʐ^)�����̂܂܋���^���J�[�Ɏp���ꂽ�悤�Ɏv���܂��B �@���������Ă��镶�͂��悭�ڂɂ��܂��B �@���́A������ƈႢ�܂��B �@��^�ݕ��D�⋐��^���J�[�Ɏg����A�o�ό������d�������A�o���o�X�E�o�E�t���̉��ɍL�����肵���D�^�́A���E�I�ȑ��D�ƊE�p��ł́u�V���g�[�D�^�v�ƌĂ�邻���ȁB �@�����A�^���P��NBC�̎���ɓ��������V�����D�^�������ł��B�����č��₱��́A���^�ݕ��D�ł����^���D�ł������A������O�̃f�U�C���ƂȂ��Ă��܂��B �@�^�������̑D�^���l�Ă����킯�ł��A���_�̗��t���������̂ł�����܂���B�ނ����f���A���̗��_��ł͌����I�����N�����݂����Ƃ̂Ȃ��f�U�C���̗̍p�ɃS�[�T�C�����o�����̂ł��B�Z�p�Ƃ́A�l�Ă����l�����p�������l�̕����厖�ł����A���ꂪ�ڂ݂��邱�Ƃ͏��Ȃ��B����͂��̊�L�ȗ�ł���A�ւ��L�^���Ǝv���܂��B �@���̖{�ŁA�^���P�Ƃ�����l�̃V�b�v�r���_�[��m�邱�Ƃ��ł��܂����B�i06/1/23�j |

|

Ver. 2.11 |

|---|

| �Ǘ��ԍ��FM063-011�E012 | 55 �Z�p�j�E�Ȋw�j | �o�ŎЁF�u�k�� | |||||||

| �����F�x��(��) | �Ė{�y������ | ISBN4-06-185912-9 C0195 | |||||||

| 1991�N11���u�k�Ђ��HC�ɂĊ��s�������̂ɉ��M | �u�k�Е��� ��25-3 | ||||||||

| �@ | ���i�F��600 | �y�[�W���F394P | �{�̃T�C�Y�F���� | ||||||

| ���Ŕ��s�F1995/3/15 | �w���F2006/5/3 | �\���F�x�m�d�H������В� | |||||||

| �����F�x��(��) | �Ė{�y������ | ISBN4-06-185915-3 C0195 | |||||||

| 1991�N11���u�k�Ђ��HC�ɂĊ��s�������̂ɉ��M | �u�k�Е��� ��25-4 | ||||||||

| �@ | ���i�F��600 | �y�[�W���F383P | �{�̃T�C�Y�F���� | ||||||

| ���Ŕ��s�F1995/3/15 | �w���F2006/5/3 | �\���F�x�m�d�H������В� | |||||||

�@����E��킪�I������Ƃ��A�R�Ɏg�p���ꂽ�Z�p�L�^�͂��ׂĔp������悤�ɖ��߂���܂����B���̂��߁A�L���ȗ�ł́A�R�͑�a�̌����L�^�͓��{�ɂقƂ�ǎc���Ă��܂���B �@����E��킪�I������Ƃ��A�R�Ɏg�p���ꂽ�Z�p�L�^�͂��ׂĔp������悤�ɖ��߂���܂����B���̂��߁A�L���ȗ�ł́A�R�͑�a�̌����L�^�͓��{�ɂقƂ�ǎc���Ă��܂���B�@�u�x�ԁv�������ł����B �@�u�x�ԁv�Ƃ͉����B �@�ȒP�Ɍ����ƁA���㔼�ɍl�Ă��ꂽ�A�A�����J�ڍU�����鎖�̂ł��鋐��E�����E�d�����E�����\�̔����@�ł��B�J�o�[���ɕ`����Ă���̂�����ł��B �@�]���͐푈�ɏ����߂ɍl�����g���f������A��z�V�O�E�r�����m�Ȃǂ̌`�e���ŕЕt�����܂����B�������������X���͂���܂��B �@�͂����Ă����������̂��B �@�����m�v���ƌ����l�������܂��B �@1884�i����17�j�N1��1�����܂�B1949�i���a24�j�N10��29�����S�B�Q�n���̔_�Ƃɐ��܂�A�R�����u���A�C�R�@�֊w�Z�𑲋Ƃ��ċ@�֎m���ƂȂ�܂��B1917�N�ɋ@�֑�тƂ��đފ����A������s�@��n�����܂��B�̂��ɏO�c�@�c���ƂȂ�A���R��Y�ȂǂƋ��ɐ��F����^�c���A�I�풼��ɂ͌R�����A���H���ɂ܂łȂ�܂���GHQ�ɂ��A����ƂƎw�肳��܂����B�i1947�N�Ɏw������j �@�x�Ԃ́A���̐l���Ȃ��ɂ͂��蓾�Ȃ������v���W�F�N�g�ł����B �@���̖{�́A�����m�v���𒆐S�ɐ����Ȃ���A���̎��ӂŋꓬ�����l�X�Ɏ��X�ƃX�|�b�g�ĂāA�x�ԂƂ͉����A�x�Ԃ������炵�����͉̂����������悤�Ƃ��Ă��܂��B �@�����m�v���́A�R���̒��ŏ��������]����Ȃ���A����Ӗ����ƂƌR���ɂ������Đ�]���A�ł���]�����킸�A����̎�ŕϊv���ׂ��ꐶ���������܂����B�����̍��h�͋�ɂ���Ǝv���A�����n�̑��Ƃ����R�Ɛe�����̊ۂŌR���Y�Ƃ��o�c���Ă��钆�ŁA�ނ͐V�i�́u������s�@���쏊�v��ݗ����܂��B �@������s�@�͔�s�@�̋@�̂ƃG���W���̊J���E�������[�J�[�ł���A���̎��_�ł͓��{�ł͎O�H�q��@�����̂����{�ő�A���E�L���̉�Ђł��B�O�H�ȂǂƂ͈���ČR�����ł�������A���͉�̂���܂����B�x�Ԍv��̂��Ȃ��ŁA����Z�p�҂͂ق��Ȃ�ʒm�v�����g�������ꂢ���̂��Ă��邻���ł��B �@�u������s�@�͐푈�ɏ����Ă������Ă��Ԃ��B���ĂΔ�s�@�͂���Ȃɂ���Ȃ��v �@���AGHQ�ɂ���Ē�����s�@�͕��f����܂������A���̗���͕x�m�d�H�i�X�o���j�A�v�����X�����ԁi�̂��ɓ��Y�ƍ����j�ȂǂɈ����p����܂����B���̓�Ђ́A�����{�̑����̎����ԎY�Ƃ��C�O�̃��[�J�[�̋Z�p�x�����������ŁA�Ǝ��̋Z�p�J���ŃG���W�����ԑ̂����グ�����[�J�[�ł��B �@���̓Ɨ��s㱂̎p���́A�����m�v���̌O���ɂ����̂������̂ł��傤���B �@�x�Ԃ̌v��ɂ͂�������̈Ă�����܂��̂ŁA���p�����ꂽ�Ƃ���Ƃǂ̃X�y�b�N�ɂȂ����̂��͐��m�ɂ͂킩��܂���B�X�y�b�N���������܂��ƁA����̎��_�Ō���Ȃ�֑�ϑz���̂��̂ł��B�������E�̑��̒Ǐ]�������ʍō��������ւ����A�����J���R�d�����@B-29�̔{�߂����e���ڗʂ������A�S���d�ʁE�q��������3�{�߂��A�G���W���o�͂͌v���ő�̂��̂�3�{�ȏ�B �@B-29�̔{�̑傫���Ə����Ă��鎑��������������܂����A���@�I�ȑ傫���͂قƂ�Ǔ����ł��B�嗃��45m�Ƃ����ƁA���͉��b���b�h�L���O�̐g���Ɠ����Ȃ̂ł��B(������Ȃ�@��) �@���������s�\�Ȍv��ł����B�Z�p�I��Ղ̑������ア���{�ŁA4����^�����@�̌o�����Ȃ��A�]���̃G���W���̍ő�o�͂��悤�₭2200�n�͂���������ɁA������5000�n�͂�6���G���W���̍��X�x�������Ŕ�Ԓ������d���������@����낤�Ƃ����̂ł��B������A�킸��2�N���炸�ŁB �@�����Ƃ킩���Ă��Ă������m�v���̖��߂͒�����s�@�̒��ł͐�ł��B�����������̎A�����p�@�ɓ��������Ă��̃v���W�F�N�g����{���R�����f�I�ȁuZ�@�v��v�Ɏd�グ���m�v���̐����͂ɂ���āA���̌v��͍��ƓI�Ȃ��̂ƂȂ�܂��B�Z�p�҂����͕K���Ŏ��g�݂܂����B �@�����m�v���قǃA�����J�̍q��͂̈З͂ƁA�����炳�����{�̔�Q�𐳊m�ɗ\�����Ă����l�͂��܂���ł����B�ނ̗\�z�́A�������̂����Ƃقڊ����ɓI�����Ă��܂��B�x�Ԃ����p�����Ă��A�A�����J�ɑŌ���^�����邱�Ƃ͕s�\�Ƃ킩���Ă����͂��B�ɂ�������炸�A�����̓��{�̌���ꂽ���ނ�����ɂ����������R�͉����B �@���̖{�ł́A���̗��R�ɂ��āA�����m�v�����g�̌��t��L�^���c���Ă��܂���B�������A�������̂��Ƃ��ǂݎ��܂��B �@���^��s�@��ʎY���đ̓�����U���������邱�Ƃ���܂��߂Ɍ���n�߂�����ł��B�ؗ�Ȏ�҂̔����͌����ڂɌ����œ��{�l�I�Ȗłт̔��w�Ɍ��т������m��Ȃ��B�������A���߂Ȃ炾�߂ŁA�ꓖ����I�ł͂Ȃ������ƗL���Ȕ���������ׂ��ł͂Ȃ����B���Ƃ����A���y���O�G����h�q����̂Ȃ�A�����ƗL���Ȑ킢�����Ȃ����Ȃ��̂��B����ȏ�̗͂������ĂȂ��킨���Ƃ��Ȃ��̂��B �@������ɂ��Ă��A����ɗL���Ȉ���^���āA�ꔭ�ł��Ō���^���ėL���ȍu�a�����ׂ��ł͂Ȃ��̂��B �@������̍l���́A���邢�͂�����������������܂���B�m�v���̉��ŕx�Ԍv��̋Z�t���߂����R����������Ă��܂��B �@�u�m�v������̑_���̈�ɂ́A���ɕ���������{�̍q��@�H�Ƃ̂��Ƃ��l���A���Ƃ��푈�ɊԂɍ���Ȃ��Ƃ킩���Ă��Ă��A�����ċ���ȍq��@�̊J�����s�킹�Ă����̂ł͂Ȃ����v �@�ے�I�Ȉӌ�������܂��B���Ƃ��A�q��Z�p���̉i�쎡�B �@�u���������x�Ԃ͌R���I�ɂ͑S���Ӗ����Ȃ��B���̓����̍q��Z�p�ŁA�����������̂��헪�I�ɂǂꂾ���Ӗ�������̂��ˁB���ʂÂ����ȊO�̉����̂ł��Ȃ��B�@�E�E�E�@���ǂ͎����̖��Ȃ�B�@�E�E�E�@�����͂̌���v�����悤�Ƃ���Ȃ�A�����ƕʂ̂��������������͂����v �@�܂��ނ́A�����������Ă��܂��B �@�u����ł������R�ɑ��铖�Ă��I�ȈӖ����������̂ł͂Ȃ����낤���B�q��@�Z�p���܂ޓ��{�̍q��H�Ƃɂ��Ă��ꂾ���悭�m���Ă����m�v�������AZ�@�ŕč���@����Ƃ܂Ƃ��Ɏv���Ă����Ƃ͂�����ƐM�����Ȃ��B�@�E�E�E�@�R���M�d�Ŗc��Ȍ��ޗ��E���ނ��ʓ������邱�Ƃɂ���āA�������ē��{�̌���̍��͂��ǂ̒��x�ł���̂��������炩�ɂ��A�u�a�A�I��𑁂߂悤�Ƃ����̂�������Ȃ��ȁv �@1944�N8���AZ�@�v��͎����I�ɏI�����܂����B��N�����I��ł������A�ƁA�̂��ɒ�����s�@�̋Z�p�҂����͊S�Q���܂��B �@���͂�A�Z�p���̎��_���猾���Ɛ푈�̋A���͖����ƂȂ��Ă��܂��B �@�������A�Z�p�������͍Ō�܂ł�����߂܂���ł����B���̋ꓬ�͑O�Ԃ���̑��̖{�ł�������܂��B �@���̖{�́u�}���E�}�V���̏��a�`���v�̑O�j�ɓ�����܂��B�i06/8/18) |

| �@Ver. 2.16�@�@ |

|---|

| �Ǘ��ԍ��FM063-013 | 55 �Z�p�j�E�Ȋw�j | �o�ŎЁF�@ | |||||||

| �����F���@ YS-11 | ��킩�琶�܂ꂽ���Y���q�@ | ISBN978-4-479-30050-3 C0195 | |||||||

| �u�k�Ђ��2000�N5�����s���ꂽ�u�Ō�̍��Y���q�@YS-11�̔ߌ��v�̉��M�E�C�� | �����핶�� 35-1�@��H�� | ||||||||

| �@ | ���i�F��743 | �y�[�W���F327P | �{�̃T�C�Y�F���� | ||||||

| ���Ŕ��s�F2006/9/15 | �w���F2006/9/26 | �J�o�[�ʐ^�FYS-11 �k�C���E�u���`(2001�N) | |||||||

�@2006�N�i����18�N�j9��30���A���������̉��i�Ǖ��i�����̂���ԁj��`���玭������`�܂ŁA���{�G�A�R�~���[�^�[�iJAC)�ɂ��YS-11�ł̃t���C�g���s���܂����B���ꂪ�A���{�����ɂ���������{���̗��q�@�A���@�Ǝ]����ꂽYS-11�́A���Ԓ�����q�@�Ƃ��Ẵ��X�g�t���C�g�ƂȂ�܂����B �@2006�N�i����18�N�j9��30���A���������̉��i�Ǖ��i�����̂���ԁj��`���玭������`�܂ŁA���{�G�A�R�~���[�^�[�iJAC)�ɂ��YS-11�ł̃t���C�g���s���܂����B���ꂪ�A���{�����ɂ���������{���̗��q�@�A���@�Ǝ]����ꂽYS-11�́A���Ԓ�����q�@�Ƃ��Ẵ��X�g�t���C�g�ƂȂ�܂����B�@YS-11�Ƃ����q��@�̏���s���Ă���44�N�A�ʎY���I�����Ă���33�N�ڂ̂��Ƃł����B �@����������Ȍ���A���E�̃��[�J���q���ЂȂǂł́A�����܂��͕ۊǏ�Ԃ�YS-11������A���������ł��B�q�q���A�C�㎩�q���Ȃǂł��A���������ł��B �@�����2�@���܂߂Đ��Y������182�@�ɂ����Ȃ����̔�s�@�̂����A�����߂��������Ȃ����ł��܂��B �@���̔�s�@�ɂ��ẮA���̉h������������鎞�ƁA�u�Z�p�I�ɐ��������o�c�I�Ɏ��s�v�Ə������Ƃ�������܂��B���̐��\�ɍ����]�����グ��Ƃ��ƁA���̌��_�y�ѐ��Y�̐��̐ٗ����Ƃ�������܂��B �@�Ȃ������������ȕ]�����o��̂��B �@����́A���̔�s�@�̐��܂�Ɍ���������܂��B �@YS-11�̐��݂̐e�Ƃ͒N�ł��傤���B���낢��Ȍ���������܂����A���̃A�C�f�B�A�����A�v������A���荞��ł��ɂ��̍��ƓI�v���W�F�N�g���w���������̂́A�ԑ�����i��������E���傤�����j�A���a30�N12���̎��_�ŁA�ʎY�ȏd�H�ƋǍq��@����ہE�ے��ł����B �@���Ȃ킿�A���̉ے����A�s���̕č��ɂ����{��̂��J��������̗��������ŁA�u���{�̋����{�̗��Łv�u���ԗA���@�̍��Y�J�����v�Ƃ̃X���[�K�����f���Ă��̃v���W�F�N�g�𐄐i�����̂ł����B�����āA�J���ɓ������Ċ�{�v���i�߂��Z�p�҂Ƃ́A���ē��{���C�R�̍q��@�̊J���ɓ��������u�ܐl�̃T�����C�v�����B�u���v�u�v�̖x�z��Y�A�u�q���@�v�uA26�v�̖ؑ��G���A�u���d���v�u����v�̋e���Òj�A�u�v���n�߂Ƃ���20�@�ȏ��v�����y�䕐�v�A�u���v�u�����v�̑��c���̌ܐl�ł��B�݂ȁA����H�w���q��w�Ȃ̏r�p�ł���A���{�̌R�p�@�𐢊E�ꗬ�ɉ����グ���l�X�ł��B �@���̂��Ƃ��p���ŋZ�p�ӔC�҂ƂȂ����̂́A�����P�Y�B��ƂƂ���ď��Y���ꂽ�����p�@�̎��j�ł��B���̐l�́A�̂��ɍq�q���̗A���@C-1�̐v���s���܂����B �@�ǂ��ɂ��������ɂ��A���ꂪYS-11�̐����̔閧�ł���A���s�̔閧�ł��B�Ȃ����B �@���ƃv���W�F�N�g�Ƃ��āA�������w���ő��Ԏ��ɍő���̗v�������荞���߂ɁA���[�U�̈ӌ��Ȃǖ����������\�d���A�X�y�b�N�d���A���W�������A�����R�X�g�����A�����������̔�s�@���A��O�̈�C�T�I�Z�p�҂����̏W���̂ɂ���Đ��ݏo���ꂽ�A�Ƃ������猾���߂��ł��傤���B �@�Ȃɂ���A�����͂��ł����B�ߑ�I�Ȗ��ԍq��@�̐����̃m�E�n�E��m��Ȃ��j�������A���ɂƂ����āA�V���ɂł����u���{�q��@������Ёv�ɏW�܂�A���s����ō��グ���̂ł��B�����Ƃ��Ė�O�ɉJ���炵�ɂ���鎖�Ȃǂ��蓾�Ȃ��R�p�@�̐v�҂̍�������̔�s�@�́A�Ȃ�ƉJ�R�肪����̂ł��B���x���z�����ɂ�����V���[�g����̂ł��B���_�͂��ꂾ���ł͂Ȃ��B �@���[�U���w�E����s��A���_�A�g���u���́A�R�p�@�̈ӎ����c��v�w���ӂɉ�Ȃ��������Ƃ�����܂��B�����R�X�g�팸�ȂǁA���̕K�v�������@���m��Ȃ������Ƃ�������ׂ�����������܂��B���m���̊�{���Ȃ������̂ł��B �@�������A���̍��Y��s�@���Ȃ�Ƃ����Ďg�����Ȃ����Ƃ����l�X�̎�ɂ���āA���̔�s�@�͂��킶��Ɗ����x�𑝂��Ă����܂����B �@�ɂ�������炸�A�ڐ�̐Ԏ��̂��߂ɁA����Ƃ��̑����낢��Ȑ����I������݂̂��߂ɁA���{�́A���̔�s�@�ɑ���������A���@�A���q�@�̊J����������߂܂����B �@���Ȃ��ׂ��_�͂����������m��Ȃ��B�����������������m��Ȃ��B���������̖��d�Ȓ�����A���ʂ����s�Ɍ���������ƍs���Ă��̂܂ܕ��u�������Ƃɂ��A���{�̍q��J���͉������ɊÂ鎖�ŗǂ��ƂȂ�܂����B���{���Z�p�I�A�o�ϓI�ɗ��J�i�_�̃{���o���f�B�A�A�u���W���̃G���u���G�������^���q�@�̐��Y�ŃV�F�A��L�����ŁA�Ȃ����{�ɂ��ꂪ�ł��Ȃ������̂��B �@�O�Ԃ���͂��̖{��������肳��ɒW�X�Ə����Ă��܂��B�������A���͂̒[�X�ɉ�������������悤�ȋC�����܂��B �@�֑��F�@YS-11�Ƃ́A�ӂ��u���C�E�G�X�E�C���u���v�ƌĂ�܂��B�����������Ɍ����ƁA�����́u11�v�͕ʁX�ȈӖ�������܂��̂ŁA�������́u���C�E�G�X�E�����E�����v�ƌĂԂׂ��炵���B�ڂ��́A�F�l�̉e���Łu���C�E�G�X�E�C�`�E�C�`�v�ƌĂԂ�ł����ǂˁB(��)�i07/6/22) |

| �@�@Ver. 2.20�@ |

|---|

| �Ǘ��ԍ��FM063-014 | 55 �Z�p�j�E�Ȋw�j | �o�ŎЁF���v�� | |||||||

| �����F�Z�p�҂����̔s�� | �@ | ISBN978-4-7942-1336-0 C0095 | |||||||

| �@ | ���i�F1600Yen | �y�[�W���F269P | �{�̃T�C�Y�F140�~195HC | ||||||

| ���Ŕ��s�F2004/7/23 | �w���F2008/1/9 | �\���ʐ^�F���v�`�[�� | |||||||

�@�Z�p�j�̃m���t�B�N�V�����́A�O�Ԃ���̃��C�t���[�N�ł��B���{���̃W�F�b�g�퓬�@�u�k�ԁv�ɓ��ڂ��ꂽ�A�l20�G���W�����n�߂Ƃ���J���j�E�ꓬ�j�u�W�F�b�g�G���W���Ɏ��߂��ꂽ�j�v��1989�N�Ƀf�r���[�����̂��A���X�̓��{�̋Z�p�j��`���Ă��܂��B �@�Z�p�j�̃m���t�B�N�V�����́A�O�Ԃ���̃��C�t���[�N�ł��B���{���̃W�F�b�g�퓬�@�u�k�ԁv�ɓ��ڂ��ꂽ�A�l20�G���W�����n�߂Ƃ���J���j�E�ꓬ�j�u�W�F�b�g�G���W���Ɏ��߂��ꂽ�j�v��1989�N�Ƀf�r���[�����̂��A���X�̓��{�̋Z�p�j��`���Ă��܂��B�@���̒��ł��A���풆������ɂ����āA�Z�p�̑����ɗ����Ă����j�������Ăѐ������ĕ`�����̂����̖{�B���܂ł̍�i�ƃ_�u�邱�Ƃ͂���܂����A�e�[�}�ɕ����Đ�������Ă��邵�A�N���o�ď��������ꂽ�Ƃ���������A�Ăъy���߂܂����B �@�@���́@�O�H���v�`�[���̔s��@�@�x�z��Y�E�]���ÔN�̔s�� �@�������A���̎�C�v�҂Ƃ��Ė������x�z��Y�Ƃ��̉E�r�������]���ÔN�̕���ł��B �@���̊J���j�͌���s�������Ǝv�����̂ł����A���͂��̂قƂ�ǂ͋����ł��������ƁA�x�z�Ƃ����u�Γ��̓V�ˁv�̐l�����ɋ����܂��B�Ȃɂ���A���Ƃ����퓬�@�����{���\���閼�@�Ǝ]����ꂽ�w��ɂ́A�s��Œǂ����܂�Ă����R���̐�`�ň�x�A���̍������̒��ł̉p�Y�{���ň�x�ƁA���́u�`������v���������炵���B����͋����ł��B �@�@���́@�V�����̃X�^�[�g�͔������̑a�J�悩��@�@���G�Y�̔s�� �@���G�Y�Ƃ́AD51��v���A�V����0�n���v���f���[�X���A�F���J�����ƒc�𗝎����Ƃ��Č����ɗ��Ē����A�p���@�B�w��̃W�F�C���Y�E���b�g���ۃ��_������{�l�Ƃ��ď��߂Ď�܂��A�S���o�g�҂Ƃ��ď��߂ĕ����M�͂���܂����Z�p�҂ł��B����ƂȂ�̂������Ȃ��Ȃ��Ă��Ђ�������ɖ�����ꂽ�A�X�[�p�[�G���W�j�A�Ƃ������ɂӂ��킵�����т��c���܂����B �@���S�̋Z�p�����U���镪�����ɂ͔����A400�L��500�L���ƂȂ��X�s�[�h��Nj�����JR���C�ɑ��A���ʂ���ꌾ��悵���d�����ł��B �@�@��O�́@��ƍH��́u�h�N�^�[�������v�@�@�^���P�̔s�� �@���킢���̂Ȃ��V�l�Ƃ��đ��D�E�ɓ���A�������D�卲�ɂ��č����I�ȑ��D���w�сA���̓��{�̑��D�E�Ɋ���^���Đ��E��̃^���J�[��A���̑����E�r�c�E�l�Ɍ��܂�A�G���W�j�A�����ƉƂƂ��Ĉ����Ȃ��āu�h�N�^�[�������v�ٖ̈������A������Ԃ̓d�d���Ђ̑��ق������Ė��c���ɐs�͂��A���N���[�g�����Ɋ������܂�ėL�ߔ��������l�B���ꂪ�A�^���P�ł��B �@���̍��r�ň�̎����z���A�e�̊Â��ŔӐ߂��������Ƃ͂�������ɑ傫�ȑ��Ղ��c���܂����B �@�����ȓ��{�I�r�W�l�X���y�ɂ����ẮA���܂�ɂ͂ݏo���v�f�������A��������ʂ����X�����āA�ƂĂ����܂肫�炸�A�܂����{�I�Ȏړx�ł͏\���ɗ���������Ȃ������o�c�ҁA�Z�p�҂ł������ƌ����ׂ��ł��낤�B�@�ƑO�Ԃ���͕`���܂��B �@�@��l�́@�Ȃ����{�́u�d�T�v�J���͒x�ꂽ�̂��@�@��������̔s�� �@�d�T�Ƃ́A�ނ��d�g�T�M�V�̎��ł��B�p��Ō������[�_�[�̂��ƁB���{�͂��̋Z�p�Ō�����������߂ɐ푈�ɕ������̂��A�Ƃ͂悭�����邱�Ƃł��B�͑D�A�q��@���͂��߂Ƃ��镺��ł͂���قǗ���Ă��Ȃ��A�m�C�������A�p��\�͂ł͕��������Ƃ��Ă��A����I�Ȃ̂̓G���N�g���j�N�X�̕���Ō�����������ƂɌ���������A�Ƃ����B�����Ă��̉^�p���B�ӂ߂�ꂽ�̂́A�Z�p�҂����B �@1944�N6���ɍs��ꂽ�u�}���A�i���C��v�ɂ����āA���R�Ƃ���悤�ȗႪ����܂��B�悤�₭�Ί͗p�Ƃ��Ď��p������A�U���@�u�V�R�v�ɓ��ڂ���Ă����u��6���v���[�_�[�́A��ԍU���ɂ�������炸�U���͂��d�����邽�߂ɂ��ׂĉ��낳��đ���ɋ�����ς݁A�Ċ͑����ł��ʂ܂܂ɋA�҂����Ƃ����B���ꂪ�Z�p�҂̐ӔC���B �@�J���̂��߂ɍ̗p���ꂽ�Z�p�҂ɂ́A�����H�����m��Ȃ��w�Ҕ����������̍���茤�����D�����Ƃ����v���C�h�̍����G�˂����낢�܂��B���Ԃ���W�߂�ꂽ�D�G�ȋZ�t�����ɂ͂낭�Ȍ������ӔC�ӎ����^����ꂸ�A�m���}�����Ȃ��Ă��邾���B�ꓖ����I�Ȏv�����ɗ\�Z�������܂�A���ɂ����ʁu�E�l�����v�Ȃǂ܂Ō����e�[�}�ƂȂ�B �@���R�̋Z�p�҂͓G���C�R�ɋ@���𓐂܂�邱�Ƃ�����A����͑���������B �@����Ȓ��Łu���l�̔ؗp�v�ɑς��A�푈�ɏ��Ă�u����v�ȂǍ��悤���B���ꂪ�Z�p�҂̐ӔC���B �@��������Ƃ����A�O���ő̂�������Z�p�҂��A���̒��Ԃ̋ꓬ�����肵���܂܁A�푈���I���܂��B �@�@��́@�����������ꂽ���@�@�����Ǖv�̔s�� �@�����ςȁA�u�W�F�b�g�G���W���Ɏ��߂��ꂽ�j�v�������グ�ďo�ŎЂɎ������M�҂̑z���o����n�܂�܂��B���郉�C�^�[���A���z���_�Z�p�҂������ďo�ł���10�N�O�̖{�̓��e���A���̂܂ܗ��p���ďT�����ɘA�ڂ����Ƃ����B�������A�l������Ɩ��������ŏ����ꂽ������A�t�B�N�V�����ł���Ƌ��ق����Ƃ����B �@���̋Z�p�҂Ƃ́A�����Ǖv�B�M�҂��u�}���E�}�V���̏��a�`���v���������Ƃ��A�^�[�Q�b�g�ɂ����Z�p�҂̈�l�ł��B�ǂ�Ȑl���B �@������s�@�ɏA�E���Ă��牞�����ꂽ�ė��R�q��Z�p�������ɏ������āA���R�⒆����s�@�Ŋe��q��G���W���̊J���ɏ]�����A�W�F�b�g�G���W���u�l130�v�̊J���ɂ��g���܂��B �@���͋Ȑ܂̂̂��Ƀz���_�ɓ��Ђ��āA�{���@��Y�Ƌ��Ƀz���_��F1�i�o���x���܂��B �@��V�������Ȃ�����͒ʂ��A���M�S�Œm���͍L���[���A���E�ɐl���������A�o�c�̍˂�����Z�p�҂ł����B �@�{���@��Y�Ƃ̒��Ɋւ��Ċm���Ƃ��⍦�Ƃ������ꂽ���Ƃ�����܂����A�I�n��т��Čh���̔O���B���܂���ł����B�������A�{���@��Y�̓V�˓I�Ȃ���Z�p�҂Ƃ��Ă͒��r���[�ŏꓖ����I�ȐE�l�C�����A���m�Ɍ������Ă��܂��B �@�ӔN�́u���[�^�[�t�@���v���ɘA�ڂ𑱂��A�����������X���Ɉ⑰����f�ړ�̌��e���ҏW�҂ɓn���ꂽ�Ƃ��B �@�ŏI��́u���ʂ̎��v�Ƒ肳��A�u�����Ă���75�N���o�ĂA�{�c�{�c�ފ݂ɗ������Ă��A�s����\�����Ă�ł��Ȃ��v�Ə����o����܂��B������20�N�ɋy�ԘA�ڂ̒��ł̃G�s�\�[�h��U��Ԃ�A�Ō�ɂ������߂������������ł��B �@�u���������Ă������Ȃ��y�A�F�l�����Ǝ����ނ��킷�悤�ȏꂪ�ފ݂ɂ͂���̂��낤���B������A�B�X�A�Â��ł̒��Ȃ̂��낤���v �@�l������߂����錾�t���c�����l�A�L���Ɏc�����l�̂���l���𑗂����l�͍K���ł���ˁB �@�l���݂ȁA�Z�p�ɖڂ�������ׂ����Ƃ͎v���܂���B�l�ɂ͐l�̎v��������A�K��������A�˔\������B�^������B �@���������{�Ƃ������Ƃ����藧���ŁA�Z�p�Ƃ������̂��v�����������͏������Ȃ��B�����ƊS�����ׂ�����Ȃ����B �@�c���Y�́A�����v���܂��B �@������A���ꂩ����O�Ԃ���̖{�́A���E�ɒu�������Ǝv���Ă��܂��B�i08/6/11�j |

| �@�@Ver. 2.21�@ |

|---|

| �Ǘ��ԍ��FM063-015 | 55 �Z�p�j�E�Ȋw�j | �o�ŎЁF��a���[ | |||||||

| �����F�Z�p�J���̃G�[�X���� | �����Ȍ��ꂩ�琶�܂ꂽ���E�� | ISBN978-4-479-39125-8 C0095 | |||||||

| �u�@�B�v�v�@2003/11�`05/6 | ���i�F1600Yen | �y�[�W���F260P | �{�̃T�C�Y�F135�~195HC | ||||||

| ���Ŕ��s�F2005/11/5 | �w���F2008/1/31 | �\���ʐ^�F�����V����+�Z�C�R�[�G�v�\��+�z���_+���}�n | |||||||

�@�u�@�B�v�v�Ƃ����G����m���Ă��܂����H �@�u�@�B�v�v�Ƃ����G����m���Ă��܂����H�@�����H�ƐV���Ƃ����V���ЁE�o�ŎЂ̏o���Ă���G���̈�ŁAB5�T�C�Y�Ō�����4�Z���`���炢����܂��B�@�B�����������邢�낢��ȏ�ڂ��Ă�����̂ł����A�Ǝ킪�Ⴄ�l��������S���ʔ����Ȃ��ł��傤�ˁB�ǂ��l���Ă��|�\�l���ǂނƂ͎v���Ȃ��B�i���j �@���̎G���ŘA�ڂ��Ă����L��12����A���M����11�͂ɂ܂Ƃ߂��̂����̖{�ł��B�J������ł����Z�p�҂ւ̃G�[�����Ċ����ł��ˁB �@NHK�́u�v���W�F�N�g-X�v�Ǝ��Ă��܂����ǁA�����ƃh���C���ȁH�@�����I�ȎR�������Đ���グ��A���̔ԑg�̏퓅��i�͂��Ă��܂���ˁB(��) �@�@���́@�J���w�̓��{�b�g�̑f�l�W�c �@�z���_�̎����^���s���{�b�g�u�A�V���v�Ƃ��̊J���L�^�ł��B�A�V���̃l�[�~���O�ɂ��āA�u�V��������i�������v�V�I���r���e�B�v�Ƃ����Ӗ��̉p���̓������ł���Ƃ������Ƃ͌��\����Ă��܂����A�u�����r���e�B�v�Ƃ����Ӗ�������Ƃ͒m��Ȃ������B�Ȃ����A�A�C�U�b�N�E�A�V���t�̖��͏�����Ă��܂��ǂˁB �@�z���_�炵�������炩�ȊJ�����ł������Ƃ����܂��B����Ȓ��ŁA�ꗬ�̋Z�p�҂ł��郍�{�b�g�f�l�����̍�������{�b�g�̕���ł��ˁB �@�@���́@���Ԃ��g�����h�Ƌ��������� �@�Z�C�R�[�G�v�\�����J�������A���E�ŏ��̔��ă��{�b�g�B8.9�O�����̏d���̒��ɁA��d���]�v���y���A���[�^�[�A�d�r�A�����I�Ȕ�s���s���Z���T�A����p�}�C�N���v���Z�b�T�Ȃǂ��l�ߍ���ł��܂��B �@�Ȃ�Ƃ������A�����F�Z�p�ł���B �@�@��O�́@�J���̓A���O����������n�܂��� �@���R�[�́A������������v�����g�y�[�p�[�A�v�����g�V�X�e���ł��B���ۑS�Z�p�̃g�b�v�𑖂郁�[�J�[�̈Ӓn�ł��傤���B �@���p���ɂ͂قlj��������̂��Ȃ��B �@�@��l�́@�����̊J���̈�ɕ�������� �@NEC�̔R���d�r�m�[�g�p�\�R���ł��ˁB�A���R�[����R���Ƃ���d�r�̃V�X�e���B �@���͂ǂ��Ȃ��Ă���̂ł��傤���D�D�D �@�@��́@��łłȂ���������͍̂��Ȃ� �@�V���[�v�̐����C�Œ�������I�[�u���u�w���V�I�v�J���L�ł��ˁB�V���[�v�Ƃ�����Ђ͖ʔ�����ЂŁA���낢��Ȑ��E���̎��p���A���E���̔̔��������s�v�c�ȂƂ���ł��B �@�p�^�[���Ƃ��Ă͓x�̂��悤�ȐV�^���i���J�����A�₪�đ��̓��{���[�J�[�ɒǂ����ǂ��z�����̂ł����A����͂ǂ��Ȃ̂��ȁH �@170���Ő����C�͐������ω�����̂������ȁB�s�v�c�B �@�@��Z�́@�u�N������ĂȂ��v������Ă݂悤 �@�����d��̍����X�`�[�����ъ�ł��B�������ĕێ�I�ȃC���[�W������̂ł����A�ӊO�ɏ�����������Ƃł���B �@���������̐��ъ���J�������̂������ȁB��ʌ����̗����łł͏��ĂȂ��̂ŁA�������w��_�������@�\�i�������ȁB �@�@�掵�́@�g�v���X���h�̐V�@�\�����s���� �@�����́A���E���̋z�C�E�r�C�E�C������G�A�R���������ȁB�����Ƃ����A�u���[�g���v�B�d�C�ƃ��J�̌��_�������ЂƂ����C���[�W�ł��B �@�O���Y�̈����Ȃ��̂ɕ����Ȃ����߂ɂ́A���@�\�E���t�����l�E�ȃG�l�Ő키�����Ȃ����{�̎s��̒��ŁA�ǂꂾ���̐킢���o�����̂ł��傤���B �@�@�攪�́@�����܂Ȃ���Ύn�܂�Ȃ� �@���}�n�̓�֓d���R�~���[�^�[�A�p�b�\���̊J���L�ł��B�d�C���[�^�[�ɂ��o�C�N�Ƃ����A�C�f�B�A�Ő�������}�n�B �@�ł��A���ǔ̔��䐔�͐L�тȂ�������ˁA����B�X�p�Ō������Ƃ��Ȃ��B �@���}�n�̓d���A�V�X�g���]�Ԃ̃p���[�v�����g���A�ŋ߂̃j���[�X�ł����A���_��t���Ă��܂������B�����A���}�n�B �@�@���́@�����T�O��ł��j�����u�t�]�̔��z�v �@�z���_�̎l�쓮�͎��ݐ���V�X�e���u�r�g�|�`�v�c�v�ł��B���ʂ̂�����4WD�Ƃ͈Ⴂ�܂��āA��ւ̍��E�̋쓮�͂����s�ɉ����ĕϓ�������Ƃ�������I�Ȃ��̂ł��B�����Ԃɂ����g���Ȃ��V�X�e���������ł��B �@�����͂킩����ǁA���y�����̂��Ȃ��H �@�@��\�́@�����z���ĐV�������z�� �@�g���^�E�z���_�E�x�m�d�̋��͂ɂ��ASV(�A�h���@���X�g�E�Z�C�t�e�B�E�r�[�N������i���S�����ԁj�Ȃ̂������ȁB���[�_�[�ɂ��Ԋԋ����̐���Ƃ��A�댯��ԂɂȂ�ƃu���[�L��������Ƃ��A���H�̃��C����ǂݎ���ĉ^�]����Ƃ��A���낢��ȃA�C�f�B�A�͂���悤�ł��B �@�ł��A�^�]�肪�C������ǂ�����A�Ƃ����낢����͂���̂������ȁB���S��������̐��E�͂܂��܂������B �@�@��\��́@�s�s�_�b���Ă� �@JAXA(�F���q���J���@�\)�ɂ��H2A���P�b�g�̑ł��グ�ꓬ�L�ł��B2003�N11��29����H2A�E7���@�̎��s�ɂ��ǂ��ɗ�����JAXA�̕]���𗧂Ē������߂ɕ�������J�A�g�D���v�A�Z�p�̊v�V�BH7A��7���@����Ȃ��AH2A�����Ƃ������M�B �@���{�̉F���J���ɖ����͂����ł��傤���B �@���āA�o�ł��ꂽ�̂�2005�N�B����2008�N�B �@�����Ƃ݂āA���Ɏ�����Ȃ������Z�p��A�܂��\�ɏo�Ă��Ȃ��Z�p�������悤�Ɏv���܂��B �@����Ȃ��̂Ȃ̂��낤�Ȃ��B �@�w�͂�������Ƃ����āA���܂����ʂ��o��������Ƃ����āA�K���������ꂪ�����ɓ�������Ȃ��B �@����11�͂̒��ŁA���܂��Ȃ������̓��������ł�����̂́A��̂�������̂��B �@����Ă��Ƃ��l���Ă��܂��A������Ƃ�т����Ȃ����{�ł����B�i08/7/10�j |

| �@�@Ver. 2.22�@ |

|---|

| �Ǘ��ԍ��FM063-016 | 55 �Z�p�j�E�Ȋw�j | �o�ŎЁF�u�k�� | |||||||

| �����F�퓬�@���l�� | ������� ��킩��FSX�܂�90�N | ISBN978-4-06-213206-0 C0095 | |||||||

| �@ | ���i�F1800Yen | �y�[�W���F357P | �{�̃T�C�Y�F135�~195HC | ||||||

| ���Ŕ��s�F2005/11/29 | �w���F2008/8/10 | �J�o�[�ʐ^�F���a37�N�AF104J�̐R���c���Ƃ��� �n�Ď��@�e�X�g�p�C���b�g�ƕM�� |

|||||||

�@�O�ԍF�����́A���a���{�̋Z�p�j�ɗ��߂������O����������Љ�Ă���܂��B�قƂ�ǂ݂ȁA���܂܂ŗ��j�̒��őS��������������Ȃ������l�X�ł����A���̐��E������ŏd�v�ȁA���邢�͏d�v�������ׂ��l�����ł��B�O�Ԏ��̕`���Z�p�j�́A�Z�p�ɂ������l�X�̗��j�ł͂Ȃ��A�Z�p�j�ŏd�v�Ȑl�����ɂ������Z�p�̗��j�ł��ˁB �@�O�ԍF�����́A���a���{�̋Z�p�j�ɗ��߂������O����������Љ�Ă���܂��B�قƂ�ǂ݂ȁA���܂܂ŗ��j�̒��őS��������������Ȃ������l�X�ł����A���̐��E������ŏd�v�ȁA���邢�͏d�v�������ׂ��l�����ł��B�O�Ԏ��̕`���Z�p�j�́A�Z�p�ɂ������l�X�̗��j�ł͂Ȃ��A�Z�p�j�ŏd�v�Ȑl�����ɂ������Z�p�̗��j�ł��ˁB�@���̖{�ŏЉ��̂́A���R����i������܁E���傤�����j�Ƃ����l�ł��B �@�吳4�N1��2���A���É����܂�B���e�������V���̑��L�L�ҁB���ɓ]�Ό�A�勰�Q�̏��a2�N�Ɏ��Ƃ������A���R�͏��w���đ�O�����w�Z�i���E���s��w�j���o�āA��ւ̓����鍑��w�H�w���q��w�Ȃɓ��w�A���a12�N3�����ƁB������9�l�ł��B �@����12�N���Ƒg�́A�̂��Ɂw�Ԃ�12�N�g�x���邢�́w�S��12�N�g�x�ƌĂꂽ�A10�N�Ɉ�x�o�邩�ǂ����ƌ����G�˃N���X�����������ł��B�����ɂ͓����p�@�̎��j�ł��铌���P�j�i�Ƃ����傤�E�Ă邨�j�A�a�J�ށi���Ԃ�E���킨�j�A�����q���i�Ȃ��Ƃ��E�₷���j�Ȃǂ�����A���R�ƗF�ɐ풆������̓��{�̍q��E�̂��߂ɐs�͂����l�X�ł��B �@�݊w���ɊC�R�ˑ��w���ƂȂ邱�Ƃ��u�肵�����R�́A���a12�N4���ɊC�R�������тɔC�����A�͑����K�̌�ɋ�Z���i�C�R�q��Z�p���j��s�@���ɔz������čŏ��ɍs�����d�v�Ȏd���́A�u12���͏�퓬�@�v�̐R���ł����B�����āu12���͐�v�ƌĂꂽ���̐퓬�@�́A1940�N�i�c�I2600�N�j�ɐ���������A�뎮�͏�퓬�@�A���A�[����Ƃ��Ă̂��ɗL���ɂȂ�܂��B �@���̌�A�U���@�u��́v�A�ǒn�퓬�@�u���d���v�A�U���@�u�a���v�Ȃǂ̐R�����s������ɏI��ƂȂ�A����GHQ�̍q��@�̊J���֎~�̕��j�ƌ��E�Ǖ��ɂ���āA�犘�Ȃǂ����A���~�H��ɋΖ����邱�ƂƂȂ�܂��B �@�A�����̈ӌ��Ɠ��{�l���g�̉}��C���ɂ��A�����i���푈���s��Ȃ����ƂȂ鎖��ڎw���A�u���m�̃X�C�X�v�̔����̌��ɌR��������������{�ł����A�d��Ȃ��Ƃ�Y��Ă��܂����B���a�͖���R�ȍ��X����������̂ł͂Ȃ��A�킦���������������ƌ����o��̌��ɐg�����͂ƐS�������Ȃ���s���Ȃ��ƌ������Ƃ��B �@����́A���j���w�ׂΒN�����킩�闝���ł����A���܂��ɂ��ꂪ�����ł��Ȃ������҂͂���B���h�Ԃ����邩��Ύ����N���A�x�������邩��ƍ߂��N���A�R�������邩��푈���N����ƐM����l�X���A�����Ȃ�����B�M�����������ƂɁB �@���a25�N6���A���N�����Ŗk���N�R���쉺���܂��B �@���Y��`�̐i�s�ɑ��A�A�����J�͑Γ�������]�����A���{�ɍ��h�͂̑n�݂𖽂��܂��B���ꂪ���]�Ȑ܂̖��A���q���̔����݂܂��B���R������������{����̐����ŁA�x�@��������̂Ƃ��Ďn�܂����x�@�\�����́A�^�p�ʂōs���l�܂�A���R�m���̍Čٗp�����e���邱�ƂƂȂ����Ƃ��B���̒��A���܂��s���Ȃ����B �@���a29�N7��1���A�h�q�����������A�q�q�����a�����܂��B�͂�9�N�̊ԂɃW�F�b�g����ɓ��������E�̍q��E�ɂƂ��āA���̋Z�p���p������D�G�ȋZ�p�m�����K�{�ł����B���R��10��30���t���œƂ��Ėh�q�����肵�܂��B �@���ꂩ��15�N�ԁA�������Z�p���۔ǒ��Ƃ���2�N9�����A�Z�p���ے��Ƃ���5�N�A�Z�p�����Ƃ���2�N���A�Z�{�q��J����3�N3�����̋Ζ��̊ԂɁA���R�́AT1���K�@�AT2�������K�@�AC1�A���@�AF1�x���퓬�@�Ȃǂ̊J���𐄐i���AF104J�퓬�@�̓����ɂ������A��ɑ����̍q�h�Z�p�ɂ������ƗF�ɁA���{�̍��h�ɉs���ڂ�z���������ł��B �@���h�̍������鎩��J���Ɋւ��ẮA���\���̊J���Ă���\���ď�ɑa�܂ꂽ���Ƃ��тƂ��B���̑����A�C�f�B�A�͖L�x�ŁAF104J�̐���퓬�@�ĂȂǂ͂ƂĂ��ł������Ɏv���Ȃ��̂ł����ʔ����B �@�{�̌㔼�́A���{�̍��h�ӎ��ɑ���ᔻ�ɂȂ��Ă��܂��ˁB�m���ɁA�����Ƃ��낪����悤�ł��B �@��N�呛�����������x���퓬�@�̑I��ɓ������āA����J���̉��y�d��ŃA�����J�̂��艟���ɂ���Ă�߂������AF-16����������ꂽ�o�܂ւ̍��݂́A���R�ł͂Ȃ����҂̌��t�ł��傤�ˁB

�@�@�̂����������߂ɊJ���̗]�n���قƂ�ǂȂ��A�d�v�ȃ\�t�g�E�G�A�͍��h�@���̂��߂Ɍ��J���ꂸ�A�J�����FSX�́AF-2�퓬�@�Ƃ��Ď���z�����ꂽ���̂̋@�̐��͍팸����܂����B �@�����̌��ł��g���ăA�����J�ɂ����Ŏg��ꂽ�������ɑ呹�����ӔC�́A�N���ǂ��Ŏ��̂��B �@��肫��Ȃ���ԂȂ�ȁA�Ǝv�����̂ł����A����͂��ł�3�N�O�̂��Ƃł���A���܂��Ȃ����̏�Ԃ͑����Ă��邱�ƂɈ��W����C���ɂȂ�܂����B���̍��́A���܂��ɂʂ�ܓ��ɂ����Ă���l���������܂���ˁB���������ł��B�i08/12/30�j �@���������A�c���Y�̔����i������̕v�j���h�q�W�ŋZ�������Ă���܂����B�������R�o�g�ł����̂ŁA���R���Ƃǂꂾ���ړ_���������̂��킩��܂���B���N�i2008�N�j�S���Ȃ�܂����̂ŁA�����b�͕����܂���B�c�O�B |

||||||||||

| �@�@Ver. 2.23�@ |

|---|

| �Ǘ��ԍ��FM063-017 | 55 �Z�p�j�E�Ȋw�j | �o�ŎЁF���v�� | |||||||

| �����F�ߌ��̔����@ �u�_�v | �V�ːv�Ғ���Lj�̋ꓬ | ISBN978-4-7942-1513-0 C0053 | |||||||

| �@ | ���i�F2800Yen | �y�[�W���F443P | �{�̃T�C�Y�F135�~195HC | ||||||

| ���Ŕ��s�F2007/7/31 | �w���F2008/10/10 | �\���ʐ^�@�x�m�d�H/���l�� | |||||||

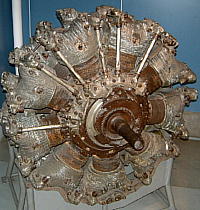

�@�����@�Ƃ����̂́A�L�`�ł̓G�l���M�[�̕ϊ���̂��ƂŁA���Ƃ��Γd�C�͂���]�͂ɕς���i�d�C���[�^�[�j�܂Ŋ܂ނ̂ł����A���̏ꍇ�͓��R�@�ւ̃G���W���̂��ƁB�u�_�i�ق܂�j�v�Ƃ́A������s�@�Ƃ����q���Ђ��J�������q��@�p�G���W���̂��ƁB �@�����@�Ƃ����̂́A�L�`�ł̓G�l���M�[�̕ϊ���̂��ƂŁA���Ƃ��Γd�C�͂���]�͂ɕς���i�d�C���[�^�[�j�܂Ŋ܂ނ̂ł����A���̏ꍇ�͓��R�@�ւ̃G���W���̂��ƁB�u�_�i�ق܂�j�v�Ƃ́A������s�@�Ƃ����q���Ђ��J�������q��@�p�G���W���̂��ƁB�@����ɂ��ẮA�����O�Ԃ�����u�}���E�}�V���̏��a�`���v�̏㊪�ŁA�����G����Ă��܂��B �@���Ă���́A��Ղ̃G���W���Ƃ��āA��2�����E���ɂ�������{�̈�̋Z�p�I�Ȓ��_���ɂ߂����̂Ƃ���ꂽ���̂ł����B�i���ʐ^�j  �@����܂łɒ�����s�@���J�������G���W���u�h�i�������j�v�i��1000�n�́j�A�u��i�܂���j�v�i��1800�n�́j�Ȃǂ̊J���̂̂��A1939�N���J�����J�n���ꂽ���̂ł��B �@����܂łɒ�����s�@���J�������G���W���u�h�i�������j�v�i��1000�n�́j�A�u��i�܂���j�v�i��1800�n�́j�Ȃǂ̊J���̂̂��A1939�N���J�����J�n���ꂽ���̂ł��B�@�u�h�v���V�����_�[7�~2���14�V�����_�[�ł��������̂��g�債�ăV�����_�[��9�~2���18�V�����_�[�Ƃ��āA2000�n�͂̏o�͂��˂���ĊJ������܂����B �@���̃G���W���̖��́u�_�v�Ƃ́A���{�C�R�ɂ��ʏ̂ł���A�C�R�͐����ɂ́uNK9�v�ƌĂ�ł��܂��B�܂����{���R�ł��̗p����āA�u�n45�v�Ƃ��Ă�Ă��܂��B��₱�����ł����A����ɂ���ČĂі����Ⴄ�̂͂�ނ܂���ˁB �@����́A�H�ƌ�i���ł��������{���A���E�ŋ��̃A�����J�Ɛ키�ɓ������āA����t�w�L�т��č��������I�Ȃ��̂ł���A���E�������猾���Ă��ō������ƌ����ėǂ����̂ł����B �@���̃G���W���̊J�����̋ꓬ�̗��j�ƁA�����Ǝg�p�ɓ������Ă̕s��Ƃ��̑Ή��A�H�Ɛ��i�Ƃ��Ă̌��A���ă��[�J�[�Ƃ̊ւ��A�Z�p�I�Ȍ��ׁA�J���̖��_�Ȃǂ���A�Ō�ɂȂ����̃G���W���̊J���j���ߌ��ƂȂ��Ă��܂����̂����������̂����̖{�ł��B �@����Lj�Ƃ�����L�ȍ˔\���������v�҂�I�����A�24�̔ނɓ��{�̉^�����䂾�˂��A�Ƃ����A�N������̐��E�ł͂��蓾�Ȃ��`�����s���A�����Ⴂ�A�����T�O�Ƃ����a�k�̕t���Ă��Ȃ��������H�w���𑲋Ƃ����r�p�ɂ��ׂĂ��܂������̂́A�����m�v���Ƃ����l���̕��j�ɂ����̂ł��B�����m�v���Ƃ́A������s�@�Ƃ������I�ȁA���Ƃ̌R���ɑΉ����邽�߂����ɍ��ꂽ��Ђ����グ���l���ł���A���ꂾ���ň��L��������l�ł����A�ނ��Ƃ��������݂�ڎw���ƌ��������j�ɏ]���āA�Ⴋ�Z�p�҂ƌR���͈�ۂƂȂ��Ă��̃G���W���ɓ��{�̖��^������܂����B �@���̌��ʁA�ǂ��Ȃ����̂��B �@������s�@�ƁA���{�ł͔�s�@�y�эq��G���W�������ł͍D�G��ƌ�����O�H�d�H�Ƃ̈Ⴂ�Ƃ͉����B�����m�v���̋���Ȍ��ƃg�b�v�_�E���ɂ��A��ɍō���ڎw���Ă��V�������̂����߁A���s�����ꂸ���킷��p���ɂ����́A�ƑO�Ԃ���͐������܂��B����́A�O�H�Ƒɂ��Ȃ����̂������ȁB���̌��̈Ⴂ�ɂ���Đ��܂ꂽ���i�́A�f�l�ڂɂ͈Ⴂ���킩��Ȃ��Ă��A���Ƃ̖ڂ��Ƃ͂�����ƌ�������̂����������ł��B�Ő�[�Z�p��ɂ������Ȃ��g�������͍����\�ł��Ǝ�A�x��Č����ȋZ�p�ł܂Ƃߏグ��O�H�͓ݏd���������A�Ƃ����B �@�O�H�ɂł��A���Ƃ��Η��̂悤�ɁA���x�̌��E���肬��܂Ōy�ʉ������f���P�[�g�Ȃ��̂�����܂��B������A���{�����ł̈Ⴂ�A�ƍl���������ǂ������ł����ǂˁB �@���ɓ��ڂ��ꂽ�G���W���́A�������́u�h�v�ł��B�u�_�v�́A������V�����_�[4�{�����A�r�C�ʂ�3�������A�O�a���킸��2.6����30�~���傫�������ŁA���̔{�̏o�͂�@���o�����Ƃ��܂����B���̂��߁A�V�����_������̏o�́A�u�[�X�g�����]���̌��E���č��߂܂��B�u�[�X�g��350�~���A����3000��]�̖��m�̗̈�ɓ�����1800�n�͂̏o�͂A��N�߂�������G���W���J�����킸��9�����Ŏd�グ���Ƃ��A�N�������Ƃ����Ƃ����B �@���������̌�A�g���u���̓D���ɓ����Ă����̂ł����B �@�����\��Nj����邠�܂�A�G���W������{���\�̏�Ԃ�������`���[���i�b�v���Ȃ���Ȃ�Ȃ��u�_�v�́A��p�Ԃ̃G���W���ł͂Ȃ�F1�J�[�̃G���W���������̂��A�ƑO�Ԃ���͐����܂��B �@�J�^���O�l���A80���̐��\�ɂ���̂ł͂Ȃ��A110���̐��\�Ƃ������́A���ꂪ�u�_�v�������̂ł��B �@�g���u���̌����Ƃ��̗l���Ɋւ��ẮA���܂�ɂ����푽�l�Ȃ̂Ŋ������܂��B�X�y�[�X������Ȃ��B �@���Ăł��A�������̃G���W���J���ɂ͂���Ȃ�̃g���u��������Ă����ƌ����܂��BB-29�ɓ��ڂ��ꂽ�T�C�N����R3350�Ȃǂ��A���܂��܂Ȗ�������Ă��܂����B�������ނ�́A�g���u�����Ԃ����߂̗]�T�Ɨp�ӂ��������B���{�ɂ͂��ꂪ�������̂��B �@�u�_�v�̖��_���A���\�Nj��ɖz����������Lj�Z�t�ƒ�����s�@�ɕ��킹�邱�Ƃ͊ȒP�ł��B �@�]���̔ᔻ�́A�������x�[�X�Ɍ���܂����B���������������ɖ�肪�������̂��낤���B�ق��ɖ��͂Ȃ������̂��낤���B �@�u�_�v�Ƃ́A�{���͂ǂ�Ȃ��̂������̂��낤���B �@���̎��̉߂����A���{�͌J��Ԃ����Ƃ͂Ȃ������̂��낤���B �@�O�Ԃ���̕M�́A���X�ł��B����������́A�P�ɈÕ���������o�����߂����ł͂���܂���B�Ȃ�����Ȏ����N�����̂��A�ǂ�����Ζh�����̂��A���������h�����Ƃ͂ł����̂��A�N�����g���u���ɂǂ���悩�����̂��A������ӂ܂��č���ǂ����ׂ��Ȃ̂��B �@�ӂ߂��ׂ��Ȃ̂͒N���B�N���A�ǂ�ȕ���Ɋւ��ĐӔC���ׂ��Ȃ̂��B �@���̌�́A�����ԋƊE�ɓ]�i���ăv�����X�����ԂW����������Z�t�Ƃ��̕��������̍s����A������H2�y��H2A���P�b�g�̊J���ōs��ꂽ�A�u�_�v�Ɠ����悤�Ȏ��s�̓�������O�Ԏ��͕`���܂��B�Ȃ�قǁA���{�l�ɂ́A���������Ȃ�����̂��B����Ȍ���������̂��B �@���ɂ��̂��邢�Œ��_��ڎw���A�ꎞ�̓��B�_�Ŗ������A������Ă킪���̏t�i���Ď��Ȃ���ɂȂ��Ă��܂������Ȃ��B �@����ł��A��̂߂�Ȃ���O�����ɓ˂��i���{�̋Z�p�������A�����Ȃ��Ƃ��납��A�l�܂˂̋Z�p�̒�����A�ǂ����ǂ��z���Ă������`���͍��������Ă���̂ł��A�ԈႢ�Ȃ��B �@�����āA���ꂩ����p�����Ă����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����̂Ȃ̂ł��B �@�炢���s���������Ƃł��A�����V�������������ʂ��������̂ł��B�i09/6/24�j �@���̃G���W���́A�����������̂����s�������̂��B �@�����c���Y�͂��āA����f���ɂāA�Ƃ����ߋ��̐l�̎��s��n���Ă�肵������l�Ƙ_���ɂȂ�A�����������u�_�v��i�삵�����Ƃ�����܂��B���̂��ƁA�ʂ����Ă���͐����ƌ�����̂��A���s�ƒf���邵���Ȃ��̂�����������X��������Ă݂܂����B���_�́A����Ӗ��Ő����ƌ�����̂ł͂Ȃ����A�Ƃ������r���[�Ȃ��́B���ꂶ�Ⴂ�����ȁB �@���̘_�҂Ƃ͂��̌�́A�v����Ɏ����̉��l�ςɍ���Ȃ����̂͂��ׂĔl�|����l���ƌ����������m����ď�A���瑍�X�J����H�����̂ŁA������������邱�Ƃ��Ȃ��Ȃ�܂����B�Ȃ�Ɣށi�H�j�́A�u�_�v�Ƃ��u���ԁv������l�|�����������u�a���͔��v��J�ߏ̂���̂ł��B���̈�_�ŁA�����͂��̂�m��Ȃ��ňӒn���Ă��邾�����Ƃ킩��̂ł����B �@�܂��A���̎��̂��Ƃ�͂Ƃ������A�u�_�v�������������̂��ǂ����͌��ǎς���Ȃ��܂܂ł����B �@�^T���Ɠ����ϓ_�Ř_���Ă݂܂��傤���B���ꂪ���s�Ƃ����̂Ȃ�A�펞�̐��̓��{�Ő��������J�����������̂��B����Ŏ����ƌ��_���o���悤�Ɏv���܂��B�R�p�@�ɓ��ڂ��Đ푈�����邽�߂̕���Ƃ��čl����̂Ȃ�A����͎��s��ł������ƁB �@�����āA�u�_�v�����ǂ���������{�̕���J���̑唼�������Ă���A���̑��������s�ɏI��邩�A���{�ł͎��s�ł���̂Ɍ���̕K���̂��͂��ɂ���ċȂ���Ȃ�ɂ��g�����Ȃ��Ă����悤�ł��B�ނ��A�������ėD�ꂽ���\���������̂����Ȃ�����܂���̂ŁA��T�ɂ��ׂĔl�|����̂͂����Ă̂ق��ł����B �@����łȂ��A���ꂾ���̐��E����킢�������킪�����āA�����������������̂ł��傤���B �@���d�ƌ����������A�������Ƃ͌�����������܂���B�������A�ǂ��]���ׂ����́A���܂��Ȃ��͂�����킩��܂���B |

|

�@�@Ver. 3.01�@ |

|---|

| �Ǘ��ԍ��FM063-018 | 55 �Z�p�j�E�Ȋw�j | �o�ŎЁF������� | |||||||

| �����F���{�̖��@���������T�����C���� | ���A���d������z���_�W�F�b�g�܂� | ISBN978-4-906732-57-9�@C0095 | |||||||

| �@ | ���i�F1800Yen | �y�[�W���F432P | �{�̃T�C�Y�F���� | ||||||

| ���Ŕ��s�F2013/11/10 | �w���F2013/11/22 | �J�o�[�ʐ^�F �O�H�d�H�ƁA�V���a�H�ƁA�z���_ | |||||||

�@�I�r�́u�������ʁv�́A�ނ�ݑ�q�b�g���̃A�j���f��B�O�H�̋Z�p�ҁE�x�z��Y�������f���Ƃ����l���́A�x���j�Ŏ���ł������l�Ƃ̎Ⴋ���X��`�����t�B�N�V�����B�������ɕ`���ꂽ�Z�p�ґ��́A�Z���`�����^���ɂ�����Ǝv���l����������ǁA�Ƃ肠�����]���͂����B �@�I�r�́u�������ʁv�́A�ނ�ݑ�q�b�g���̃A�j���f��B�O�H�̋Z�p�ҁE�x�z��Y�������f���Ƃ����l���́A�x���j�Ŏ���ł������l�Ƃ̎Ⴋ���X��`�����t�B�N�V�����B�������ɕ`���ꂽ�Z�p�ґ��́A�Z���`�����^���ɂ�����Ǝv���l����������ǁA�Ƃ肠�����]���͂����B�@������A�I������̈ꕔ�Ɏg�����̂́A�ނ�̐l�C�ɂ��₩�낤�Ƃ��Ă̂��ƁB �@�������A���A���ȋZ�p�ҍ��������Ă����O�ԍF�����A���̘H���Łu�T�����C�����v���������낤���B �@�Ǝv������A����ς�ˁB(��)�@�O�Ԃ���̓V�r�A�ɁA��ÂɁA���̎����`���܂��B �@���̖{�́A��O�풆�ɌR�p��s�@�̊J���Ɍg���A��コ�܂��܂ȗ��R�Ō�����Ă����G���[�g�q��Z�p�҂������A���̐V������Ƃɂ����銈����I����N�ɂȂ��āA�悤�₭�����J�������t�Ȃǂ����ɂ܂Ƃ߂�ꂽ���̂ł��B�O�Ԃ���̑O�����Ő^���Ȏ�ނ����邱�ƂȂ���A���ꂾ���̐l�����ɂ��ꂾ����点�����̎�r�Ɍh�ӂ�\���������́B���{�ɂ́A�őO���̋Z�p�҂�����`���Ă�����Ƃ�����A����͊��������Ƃł��B �@�`�����Z�p�҂́A11�l�B��O�̋Z�p�҂����łȂ��A�ނ�̈ߔ����p���Ő��̔�s�@�ƊE�ɍv������Z�p�ҁA�����Ă��̎��ӂ̐l�X���A�`����܂��B ���́@�V�˂ƌĂꂽ�u��Z���͏�퓬�@�v�u���v�̐v�ҁ@�x�z��Y�i1903/6/22�`1982/1/11�j �@�x�z��Y�i�ق肱���E���낤�j��]���āA���F�ł������ؑ��G���͂��̂悤�Ȃ��Ƃ������Ă��܂��B

�@���ȍ~�A�x�z�Ƃ��Ă͎������s�����ł������q��@�J���ł����A�ʎZ5�@�̊J���̎��т͓V�˂̖��ɂӂ��킵�����́B �@���������̐��i����̎Ⴂ�Z�p�҂ɑ����W�Ȏp���Ȃǂ��Ђ��������A���͑��h���W�߂���Ƃ̊����̓��ł͂Ȃ����k���E�ږ₠�邢�͑�w�u�t�E�����Ƃ��Ă̓�����݂܂����B ���́@�q��@�Y�Ƃ̕����ɐs�͂����u�x�r�|�P�P�v�̊J�����[�_�[�@�����P�Y�i1914/9/23�`2012/11/9�j �@���ҁE�O�Ԏ���1990�N���A�����P�Y�i�Ƃ����傤�E�Ă邨�j�ɃC���^�r���[���˗������Ƃ��A�O�Ԏ��͋삯�o���̃m���t�B�N�V�������C�^�[�A�����͎O�H�����ԍH�Ƃ̎В��E����C�����o�ϊE�̏d���ł����B�ړI�́A�o�c�I�Ɏ��s�ɏI������Ƃ��ꂽ��㏉�̍��Y���q�@YS-11���Ƃ̒��S�l���ł����������ɁA�N�����ق��Č��Ȃ����̌o�܂ɂ��Đq�˂邱�ƁB �@�����P�j�́A���ĊJ�팈�莞�̎������E�����ł����������p�@�̎��j�ł��B�H�w�n�ɐi�݂����Ɗ肤���q�ɁA���͍q��@�̕�����������߂܂��B���q�����w���D�����ƒm��A����ł͋��t�ɂ����Ȃ�Ȃ�������w���߂����Ƃ����A���Ɍ����I�Ȋ��߁B �@������呲�ƌ�A�����͏��a12�N�ɎO�H�ɓ��ЁA�J�����X�^�[�g�������̐v�`�[���ɔz������܂��B������̐���́A��O�E����ʂ��Ă��̋ƊE�����[�h���闱���낢�̑啨�����낢�A���Ԃł́u�Ԃ�12�N�g�v�A��y�����ɂ́u�S��12�N�g�v�ƌĂꂽ�����ȁB �@��������̋Z�p�̏d���Ƃ��Ċ��AYS-11�v��ɂ����Đ�O�̖��Z�p�҂���5�l�������グ���v���W�F�N�g�������p�����i�����ނ́A���̂悤�Ɍ���ꂽ�����ȁB

��O�́@�u�v�u�j���v�Ȃ�20���@���J�������~�X�^�[�E�G���W�j�A�@�y�䕐�v�i1904/10/31�`1996/12/24�j �@�x�z��Y�A���R��i����܁E�₷���j�ƕ���Łu���{�q��j���\����O�l�̐퓬�@�v�҂̈�l�v�Ə̂���Ă����y�䕐�v�i�ǂ��E�������j�́A��C�v�҂Ƃ��ĊJ�������q��@�͂Ȃ�ƍ��v22�@��ɂ̂ڂ�܂��B����͓����̐�葢�D�̉�Ђ̋K�͂�������������������܂����A�R�����Ђ��炱�ꂾ���M�����ꂽ�ƌ������ł�����܂��B�������ނ́A�̗͓I�ɂ����_�I�ɂ�������������C�v�҂Ƃ����E�����Ȃ���A�Ȃ݂͂��ꂽ�̗͂Ƌ��ՂȐ��_�͂������Ă��������ȁB�������Ȃ�ƁA���G���[�g�Ȃ��猩�K�H�Ƃ��ē��Ђ��A��N�ԑς��Đ����ȋZ�p�҂Ƃ��č̗p������J���������Ƃ̂��ƁB �@���{�ł͒������t��G���W���́A���̓��ӂƂ���Ƃ���ł������A����𓋍ڂ����O���퓬�@�u�v���A�y��̐v�ɂȂ���́B �@���AYS-11�̊J���ɓ������āu�ܐl�̃T�����C�v�̈�l�Ƃ��Ă��̃R���Z�v�g���܂Ƃ߂������C���ꂽ�Ƃ��A

��l�́@�ƊE�̇��O���l���́u�ۗ��v�̌y�ʉ��ŐV�l���瓪�p�������@�a�J �ށi1914�`2003�j �@�a�J�ށi���Ԃ�E���킨�j�́A���a12�N�ɓ������H�w���q��w�Ȃ𑲋Ƃ����u�Ԃ�12�N�g�v�̈�l�B������s�@�ɓ��Ђ��A���R�@�v���ɔz������܂��B�����}���ő������ȁu��В��v�����m�v���ł���u����v�t���ŌĂԃ��x�����Ȓ����̎Е��̒��ŁA���Б��X���̏�̌v�Z��������g���čq��@�̌y�ʉ�������Ă̂��Đ�y�����̓x�̂����̂��A�u�L87�v�̊�{�v�̂̂��ɒ����u��В��v�̒��ږ��߂��āA���{�̏펯��ꡂ��ɒ��������l�@�u�x�ԁv�̎嗃��S�����܂����B �@���A7�N��GHQ�ɂ��K���̂̂��u�q����ցv�ƂȂ������ƁA��̂��ꂽ������s�@�̂ЂƂł����{�H�Ƃ͑�{�x�m�H�ƂƉ��̂��ăW�F�b�g�G���W���̊J���ɏ��o���A��ɂ������a�J���Ăт܂��B�a�J�͐�㏉�̃W�F�b�g�G���W���i�n�P�̊J���ɎQ�������̂��A�������n�̉�Ђ������x�m�d�H�Ƃ̋Z�p�ʂ��������A�q�q���̂s-1���K�@�Ȃǂ��n�߂Ƃ��邳�܂��܂ȍq��@�𐢂ɑ���o���܂����B ��́@����@�u�ʉ_�v��v�A���u�s-1�v�ʼn����̕ǂ����˔j�@�����q��(1912�`2003�j

�@���̈�l�ɁA�x�m�d�H�Ƃ̌�������E�����q���i�Ȃ��Ƃ��E�₷���j�����܂��B���Ē�����s�@�̊C�R�@�v���ɏ������āu�x�ԁv�v��̋�͒S���Ƃ��ĎQ�����A�풆�ɊJ�����ꂽ�e��̍q��@�̒��ŁA���������߂���L�ȗ�̂ЂƂu�ʉ_�v�̐v��C�������l�B���a�J�ނƓŔŕx�m�d�H�Ƃ̍q��@������������A���{���̃W�F�b�g���K�@T1�̊J���ӔC�҂߁A���{�̃W�F�b�g�@����̖��J�������o�����l�ł����B ��Z�́@�u���v�u���c�v�Ȃǂ̐v�҂��燀���P�b�g�̕����֓]�S�@����p�v�i1912/7/20�`1999/2/21�j �@����p�v�i���Ƃ���E�Ђł��j�B�����Ƃ��ɔF�߂�u���{�̉F���J���̕��v�ł��B2010�N�ɓ��{�S�y�Ɋ����̃Z���Z�[�V�����������N���������f���T���@�u�͂�Ԃ��v���߂��������f���̖��O�ɂȂ����l�B �@������s�@�ɓ��Ђ����̂��A�㎵���퓬�@�A�u���v�Ȃǂ̐v�ɎQ�����A���܂��܂Ȏd�������Ȃ��܂����A�^�ɂ͂܂邱�Ƃ������ď��a17�N�ɓ�����H�w���E�q��w�Ȃ̏������ƂȂ�܂��B���A�q��֎~�߂ɏ]���čq��w�Ȃ������w�ȂɂȂ�ƁA���˂Ă��̉��y�t�����特���w����Ƃ��Ė�S���X�ɖ���X�g���f�B���@���E�X�Ɂu�C�G����o�C�I����������Ă݂���v�ƍ��ꂵ�Ă݂���B �@���̂̂����]�g���J��Ԃ���������A�O�Ԏ��͂����]���܂��B

�掵�́@�u�㎵������v�u���d���v�ȂǁA�Ƒn�I�Ȗ��@�����X�J���@�e���Òj�i1906�`1991�j �@���{�ōł����������ɑn�݂��ꂽ�q��@���[�J�[�ł���쐼�q��@�́A�n���L�̊C�R����͂Ƃ��Ă�������@�A��s������Ƃ��Ă��܂����B���a7�N�̊C�R�ɂ��u�q��Z�p�����v��v�ȍ~�s��܂ŁA�쐼��12��̎���@�������A7�@���ʎY�������Ă��܂��B����͒����q��@�́u�������v��傫��������́B�]���̍������̂́A94���O�������@�@�A97����s���A2����s���A�ǒn�퓬�@�u���d���v�ȂǁB �@�����̓Ƒn�I�Ȑv��S�Ď肪�����̂��A�e���Òj�i�����͂�E�������j�ł����B�ނ͂܂��A�쐼���p��ς����V���a�H�ƂŁA���̎��q���ō̗p����A���E�̃��x�������D�G�@�Ƃ��ėL���Ȕ�s���AUS1�APS1���J�����Ă��܂��B �攪�́@�����M�O�Ő풆�A���W�F�b�g�G���W���̊J���ɓq�����j�@�y���q�v�i1896/9/15�`1988/8/4�j �@���̖{�̏o�Ŏ��A���{�̍q��@�Y�Ƃ̑S���Y���͖�꒛��牭�~�ŁA���̖�O�����W�F�b�g�G���W�������߂Ă��邻���ł��B���̂قڎ������߂�̂��A�h�g�h�A�ΐ쓇�d���d�H�B�����Ă�������͂ɐ��i�����̂��A�y���q�v�i�ǂ����E�Ƃ����j�B�x�z��Y��A�v�Z�p�҂̃X�^�[���������ЂƂ܂��߂��N���҂ł��B�����̐ΐ쓇���D�ɓ��Ђ���1�N����̑吳10�N�A�Z�p��g��������̃X�C�X�̃G�b�V���[�E�E�C�X�ЂɌ������w���܂��B�ړI�́A�D���p���^���C�_�[�r���̋Z�p�����B��������y���̃^�[�r���l�����n�܂�܂��B �@�O���O�������`�ɓO�����y���ƁA�����������ې��E�ɔ�����̓��{�W�F�b�g�G���W���̐��݂̐e�A��q�����x�Z�p�����̑Δ䂪�ʔ����̂ł����A�y���̐^�����͂Ȃ�Ƃ����Ă����̊���B���C�^�[�r������n�܂��ăW�F�b�g�G���W���J���E���Y�Ɉڍs����ΐ쓇�d�H�ɂ����āA�Z�p�I�Ȑ��i���߂�Ƌ��ɁA�o�c�I�ȉ��v�ɂ��Q�悵�܂��B �@���A���̎�r���đ�4��o�c�A�̉�ɐ�����A��ؑP�K�̎���ɑ�Վ��s��������ɏA�C���āA�u���U�V�̓y���v�Ƃ��Ė��������܂����B�ӔN�A�y���͂����l����U��Ԃ�܂��B

���́@�I��ԍہA���{���̃W�F�b�g�G���W���u�l�Q�O�v�̊J���ɐ����@�i�� ���i1911/10/9�`1998�j �@�I�펞�C�R�Z�p�����ł������i�쎡�i�Ȃ��́E�����ށj���A���a9�N�ɓ����鍑��w�@�B�H�w�Ȃ𑲋Ƃ��ĊC�R�ɓ��Ȃ���Ƃ��A�ʐڎ����ł���Ȏ����������Ƃ��B�ʐڊ��̍q��{�����̊C�R�����Ɠ�l�ʼn�b���Ă����Ƃ��A

�@��O�ɂ͂قƂ�ǂ̍q��p���V�v���G���W���̐R����Z�p�I�Ȏw���E�A�h�o�C�X�Ȃǂ��s���A�G���W���̃G�L�X�p�[�g�Ƃ��āu��Z���̖����j�v�ƌĂ�邤�邳�^�ł����B�I�풼�O�ɓ��{���̃W�F�b�g�G���W���u�l20�v�𓋍ڂ����ǒn�퓬�@�u�k�ԁv�̏���s�����͂����̂��A���͓y������̈˗����Đΐ쓇�ɓ��Ђ��A�I�펞�̋֎~�߂ň�x�͎̂Ă��W�F�b�g�G���W���̊J���ɏ]�����܂����B ��P�O�́@�u�x�r�|�P�P�v����u�l�q�i�v�܂ŎO�H��A�̖��ԋ@���J���@���� ���i1936�`�@�j �@���A�O�H�d�H�͍���v���W�F�N�g�ł�����YS11�̂��Ə��^�r�W�l�X�W�F�b�gMU2�AMU300���J�������̂��A2008�N3���AMRJ�̎��Ɖ��\���܂��B�u�O�H�i�l�j���[�W���i���i�q�j�W�F�b�g�i�i�j���q�@�v�́A���Ȑ�80�`100�ƒ��^�T�C�Y�Ń��[�W���i���i�n��q��@�j�Ƃ������ɂӂ��킵��3400�L���̍q�������̍ŐV�Z�p�ɂ��ȃG�l���q�@�ł��B �@���������̋L�Ҕ��\�̓��A�O�H�d�H�̉�ł��肱�̂l�q�i�̎��Ɖ�����Ɍ����Ă����Ƃ��s�͂����������i�ɂ������E�������j�̎p�������Ȃ������Ƃ��B �@���̎O�H�́A�q��@�ƊE�ւ̕��A���߂����ꓬ�̗��j���A�����Ƃ����l���𒆐S�ɕ`���܂��B ��P�P�́@�[������X�^�[�g���č��Łu�z���_�W�F�b�g�v�����Ɖ��@���쓹�i�i1960�`�@�j �@�u�z���_�W�F�b�g�v�Ƃ́A�{�c�Z���H�ƎP���̍q��@���[�J�[�A�z���_�E�G�A�N���t�g�E�J���p�j�[���J���������^�W�F�b�g�@�ł��B���쓹�i�i�ӂ��́E�݂��܂��j�͂��̉�Ђ̎В��ł���A���̃��j�[�N�ȗ��q�@�̊J���̐擪�ɗ����Đ��i���Ă����l���ł��B �@���̔�s�@�́A�嗃�̏�Ɏx���i�p�C�����j�𗧂ĂĂ����ɃG���W���𓋍ڂ���Ƃ����A�قƂ�ǑO��̂Ȃ��f�U�C���ŗL���ł��B���́A�z���_���Ɨ͂ŊJ��������s�@�̗��j�̗����`���Ƌ��ɁA���{�̍q��@�Y�Ƃ̃��X�N������悤�Ƃ��邠�܂�A���̈������J�������ł��Ȃ��̎���ᔻ���Ē��߂�����B �@�O�Ԃ�����āA�e�C���Ȃ��������{�̋Z�p�w�Ɏ������肷��v���������Ă���̂ł��傤�ˁB�����������ȁA�����A�݂�ȁA�Ƃ��������������ė���悤�ł��B �@���s�ɂȂ炸�A�ߋ��̉h���̗���ɂ����A���{�̖����Ɋ��҂�������̐l�̕��͂��āA�D���ł��B�i2014/1/26�j |

|||||||||||||||||

|

�@�@Ver. 3.01�@ |

|---|

| �Ǘ��ԍ��FM063-019 | 55 �Z�p�j�E�Ȋw�j | �o�ŎЁF�V���� | |||||||

| �����F���Ăւ̒��� | ���Y�q��@�J���ɓq����Z�p�҂��� | ISBN978-4-10-328921-0�@C0095 | |||||||

| �@ | ���i�F1600Yen | �y�[�W���F288P | �{�̃T�C�Y�F135�~195HC | ||||||

| ���Ŕ��s�F2010/12/15 | �w���F2014/12/13 | �\���ʐ^�F�����x���퓬�@FSX�̎����،^�͌^ �i���j�u�q����v |

|||||||

�@2009�N3�������N���قnj������u�q����v�ŘA�ڂ��Ă����u���Y�@����銿�����v�Ƃ����L�������ɁA���̖{�͏����ꂽ�����ł��B���܁A�����I�̒���j���ė��������낤�Ƃ�����{�̍q��Y�Ƃ��A���҂ƕs���������`�������́B �@2009�N3�������N���قnj������u�q����v�ŘA�ڂ��Ă����u���Y�@����銿�����v�Ƃ����L�������ɁA���̖{�͏����ꂽ�����ł��B���܁A�����I�̒���j���ė��������낤�Ƃ�����{�̍q��Y�Ƃ��A���҂ƕs���������`�������́B�@�܂������ł��������Ă��܂��B

�@���b�́A�����̂悤�ɊW�����l�X�̒��ɃX�|�b�g�āA�l���j�Ƃ��ċZ�p��`���܂��B �@��ꕔ�@�u�̎��N�ԁv�����z���� �@�@���́@�퓬�@���l���A��\�܍̌��� �@�\�͐�A���Ȃ킿�뎮�͏�퓬�@�̐��f�r���[�ɋZ�p���тƂ��ė�����A���̓A�����J�̎P�̉��Ŏ���J�������d�ɐi�߂č��Y���̃W�F�b�g���K�@T-1�𐄂��i�߁A���{�q��E�̏d���Ƃ��ĊC�O�ɂ����������������R�������i���M����95�j�́A���U�������т��l����`���܂��B �@�@���́@�����p������O�̋Z�p�Ǝu �@���{�̍q��@�J���ɂ����ă����N�}�[���ƂȂ�@��A���{���̃W�F�b�g�@�E���ԗ��K�@T-1�A��㏉�̍��Y���q�@YS-11�A�����������W�F�b�g�G���W�����ڂ̗A���@C-1�A���{���̒������������K�@T-2,���ԗ��K�@T-4�Ȃǂ́A���{�̎���J���@�ɎQ�����Ă����x�m�d�H�O���[�v�����{�ߗY���i���M�����\���j�ɃX�|�b�g�Ă܂��B �@�����炭�B��܂Ƃ��ɃR�~���j�P�[�V���������Ȃ�������y���A���̖x�z��Y�����Ƃ����b���ʔ����B �@��@�������������h�q���@ �@�@���́@�����Ă�A�N���o�b�g�@ �@���d�H�O���[�v�̒��j�ɂ����d�q��F���J���p�j�[�����c�����h�q�q��@�v�����́A1980�N�ɐ�d�ɓ��Ђ��܂����BSTOL�����@�w�x�̃G���W���i�Z���̐v�Ȃǂ��肪�������ƁA���K�@XT-4�̊J���ɂ�����܂��B���̖{���M���A54�B �@�V����̒������K�@�Ƃ��Ă��܂��܂Ȕ�s�����Ȃ����Ƃ�v�����ꂽ���̗��K�@�́A�q�q���̃A�N���o�b�g�`�[���u�u���[�C���p���X�v�̎g�p�@�Ƃ���T-2�̌�p�ɂ��Ȃ�܂����B �@�@���́@�������˔j��B�������� �@�퓬�@�̎���J���Ƃ����Ő�[�̗̈���قڈ�т��ĕ����A��������C�v�҂��C�����o���̎�����́A���̓��{�ł͐��l�������Ȃ������ȁB���̈�l���A�x���퓬�@F-2�̎�C�v�҂߂����E�O�H�d�H���_�c�������i���M��71�j�ł��B �@�O�H�̃^�[�{�v���b�v�E�r�W�l�X�@MU-2����n�܂�AT-2�œ��{���J�������ŏ��̒������@�Ɍg���܂��B

�@�@��O�́@�Ƒn�@�u�����J���v�Ƃ����v�z �@�V���a�Ƃ�����Ђ́A�A�����J�Ō����ƃO���}���Ёi���E�m�[�X���b�v�E�O���}���j�Ɏ��Ă�������ȁB��s����퓬�@�̖��@�݂����Ă����Ƃ������قȓ_�ŁB�V���a���̊C�㎩�q���E�~���s��US-2�̎�C�v�҂߂��Ίۊ������́A���̐��E�I�ɂ����j�[�N�Ȕ�s�@�̎Y�݂̋ꂵ�݂�����Ă��܂��B �@�@��l�́@��@�퓯���J���A�����̔�� �@�����@P-1�ƗA���@C-2�Ƃ����܂��������i�̈قȂ���̑�^�@����x�ɊJ�����Ă̂������d�H�̘b�B���E��̋��僁�[�J�[�ł���A�����J�E�{�[�C���O�Ђł����߂����ɂ��Ȃ����̃v���W�F�N�g���A�ǂ̂悤�ɐi�߂����ɂ��āA���@�̃`�[�t�f�U�C�i�[�ł������v�ې��K���i���M��60�j�����܂��B �@��O���@�u���̐�v��ڎw��������q��@ �@�@���́@�Z�p�卑�̈АM�������� �@�����㒴�������q�@�̌����J�����w������A�F���q���J���@�\�iJAXA])������N��Ȍ������i���M��48�j�B2003�N�ɃR���R���h�����ނ��Ĉȗ���������p�ꂽ���̂���SST(���������q�@�j�ł����A����̋Z�p�𒍂�����ł��D�ꂽ���̂����A�j�[�Y�͕K������Ƃ����B �@���Ă̎��т����Ȃ����̕���ɂ́A�܂��܂��\��������̂������ł��B �@�@���́@��|�ɏG�ł��u���̊۔�s�@�v�� �@�h�q�ȋZ�p�����{���i�Z�{�j�Ń��j�[�N�Ȃr�r�s�̌��������Ă����C���������퐣��m���i���M��63�j�́A�{�[�C���O�ЂɐȂ�u�������Ƃ����鍑�ۓI�ȋZ�p�ҁB���t�̂r�r�s�Ȃǂ̌������s���Ă��邻���ł����A2010�N4���ɂi�`�w�`�ɐЂ��ڂ����̂������ȁB �@�@��O�́@�g���E�}����������V�G���W�� �@�h�g�h�i���E�ΐ쓇�d���d�H�Ɓj�ŃX�e���X��i�Z�p���؋@�p�G���W���w�e5-1���n�߂Ƃ���e��W�F�b�g�G���W���̊J���Ɍg����ė����A�h�g�h�q��F�����Ɩ{���h�q�V�X�e�����ƕ��J���������E�r�R�������i���M��50�j�B��͂ȃG���W���ł��肬��̐v��������Ȃ����������m�푈�̃g���E�}�𐁂����̂��B �@��i�Z�p���؋@�u�S�_�v���疢���̂e-2�퓬�@�ɂ܂œ��ڂ���\��̍��Y�G���W���w�e5-1�́A�͂����Ċ�������̂��B �@��l���@���E�։H�������{�̗� �@�@���́@�u�q�R�[�L�D���v�����̃��m�Â��� �@���^����@�Ƃ����悤�ȁA���{�Ǝ��̔�s�@�����낤�A�Ƃ����b�̌����o�������N��B�����������ł��B �@��s�@������������s�ꂪ���Ȃ����{�ł́A�����s�@���͐삩�甭�����鐅���s�@�A��������^�̂��̂����ꂩ�疢���ւ̓˔j���ɂȂ��Ȃ����A�Ƃ����b�����邻���ł��B���Ăe-104�̋@�̂��o�r-1�̓��̂̌`��ō��ΐ���W�F�b�g�퓬�@���ł��邶��Ȃ����A�Ƃ����v���W�F�N�g������A���ۂɐ}�ʉ����ꂽ�����ł������̗p�ƂȂ��Ă��܂������Ƃ����邻���ł����A���{�̋Z�p�ƌo���������߂Ώ��^�̖��Ԑ���@���\�ł���͂��A�Ƃ����B �@�@���́@�u�����ԉ��v���Nj�������{���̂������ �@�{�c�@��Y�̖��Ɉ�����ăz���_�ɓ��Ђ������쓹�i���i2006�N��45�j���A�z���_ �G�A�N���t�g �J���p�j�[�̎В��Ƃ��ăz���_�W�F�b�g�̊J����錾�����̂�2006�N�B���Јȗ���20�N�����Ă��܂����B �@�����ԉ�Ђ��q��@�ƊE�ɉ��荞�͉̂����ł����A�����ɍq�[�J�[�Ƃ��Ċm���ł���̂��B �@�@��O�́@�����I�Ԃ�̔ߊ�B���� �@�u���s����ΎO�H�̉��䍜���h�炮�v�Ƃ���ꂽ�l�q�i �O�H���[�W���i���W�F�b�g���q�@�̊J���́A�͂����ď����Ȃ̂��B �@�O�H�d�H�E���ԋ@����E�Z�p�������{���j���i���M��56�j�𒆐S�ɁA�l�t-300�̎��s���o�Ė����֓��������O�H�͂ǂ�Ȋo�傪�������̂���`���Ă��܂��B

�@�q��@�ɂ����炸�A�Z�p�̕���͓��i�����ł��B��ɂ����炱����A���ɂ͋����̕��݂ŁA���ɂ͌��I�ɕϖe���Ă����܂��B �@���̖{�ɏ����ꂽ�L���́A�ꕔ�����{���߂������̂�����܂��B���������������ƌ����Ă������{�̋Z�p���A���܂��܂Ȍo�ϓI�ȗ������݂ɉ����đ�k�ЂƂ������\�L�̊�@���ނ����A��������z���Ă���A�Ə�����Ă���ƁA���S�ł�����̂ł��B �@���{�͂��̍��̗D�z�ɂ���Đ��E�ɖ��������������Ǝv���Z�p������ɂƂ��āA�O�Ԃ���̖{�͓ǂ�ł��ė͂��N���Ă��܂��B �@����ȍl�������l���A�����Ƒ���������ȂƎv���������̍��B�i2015/5/23�j |

||||||||||||

|

�@�@Ver. 3.05�@ |

|---|

| �Ǘ��ԍ��FM063-020 | 55 �Z�p�j�E�Ȋw�j | �o�ŎЁF�V���� | |||||||

| �����F�z���_�W�F�b�g | �J�����[�_�[�����30�N�̑S�O�� | ISBN978-4-10-100431-0�@C0195 | |||||||

| �@2015�N9���@�V���Ђ��P�s�{�Ƃ��Ċ��s���ꂽ���̂ɉ��M | |||||||||

| �V������ ��54-1 | ���i�F670Yen | �y�[�W���F448P | �{�̃T�C�Y�F���� | ||||||

| ���Ŕ��s�F2019/1/1 | �w���F2018/12/25 | �J�o�[�ʐ^�F��s����HondaJet�Z�p���؋@ | |||||||

�@�v���Ԃ�̑O�ԍF������B�l�^�̓z���_�W�F�b�g�B �@�v���Ԃ�̑O�ԍF������B�l�^�̓z���_�W�F�b�g�B�@�n�[�h�J�o�[�Ō����悤�ȋL��������܂����A��Ɏ��Ȃ������̂͂Ȃ����ȁB �@�l�^�́A�z���_�W�F�b�g�B���̃��j�[�N�ȃf�U�C���ł��L���ȁA�z���_�̏��^���q�@�B �@���̔�s�@�́A���܂��܂ȓ_�ʼn���I�ƌ����܂��B�܂��́A�ނ��I�[�g�o�C/�����ԃ��[�J�[���Ǝ��̋Z�p�ōq��@����������ƁB�q��@�ƃG���W�����A��̉�Ђ��J���������ƁB���̏�ɃG���W���𐘂������ƁB���̑��A���낢��B �@�Ȃɂ��A5�`7�l��菬�^�W�F�b�g�Ƃ�������ɂ����āA����I�Ȑ��\�Ƌ��ٓI�Ȓቿ�i���������������ƁB������A��p�ԃ��[�J�[�炵�����ߍׂ₩�ȃC���e���A�A�G�N�X�e���A������������ŁB �@���̐���杂��A�O�Ԃ���͎O�l�̋Z�p�ҁA���a�Y(1937�`)�A���쓹�i(�ӂ��� �݂��܂�)(1960�`)�A�m�J�ĖM(��炪���E������)(1959�`)����ɕ`���܂��B �@���C���ƂȂ�̂́A���쎁�ł��傤���B������w�H�w���q��w�Ȃ𑲋Ƃ���1984�N�ɖ{�c�Z�����Ƃɓ��Ђ��܂��B1986�N����n�܂�z���_���č������_�ɊJ�n�������^�W�F�b�g�@�̌����ɎQ�����A�ŏ��̃v���W�F�N�g���[�_�[�ł��������a�Y���̂��ƁA�@�̊J���̐v�ӔC�҂ɂȂ�܂����B���̌�A�o�c�ʂɂ����ăz���_�E�A�����J�̕��В����o�ăz���_�G�A�N���t�g�J���p�j�[�̎В���CEO�ƂȂ�܂����B������A�z���_�W�F�b�g�̊J���҂Ƃ����Ă����B �@���̃z���_�W�F�b�g�́A���܂��܂ȍ������������2003�N12���Ɏ����@���������ď���s���s���A���E�ő�̃G�A�V���[�u2005 EAA AirVenture Oshkosh�v�őS���E�Ɍ��J����܂��B��������������z���_�Ƃ��čq��Y�Ƃ֎Q�����A�ʎY����܂ł͂��܂��܂Ȍo�܂��������Ƃ��B �@�J���ɂ����Ă��A�Ȃ����{�ŊJ�����s��ꂸ�A�閧�̏�ŕč��ōs��ꂽ�̂��B���݂̎O�H��M���Ƃ�����{�̍q��@���[�J�[���s���Ȃ��������̊J���Ǝ��Ƃ��A�Ȃ��z���_���s�����̂��B �@�����p�ԁu�V�r�b�N�v�ɂ���Ď����ԋƊE�ɃC���p�N�g��^�����z���_�̃`�������W���_�A�z���_�X�s���b�g�̌��_�B�����{�c�@��Y�C�Y�������Ŋ���̂͂ǂ��Ȃ̂��B �@���ɁA�u�q�g���[�v�u�ƍَҁv�Ȃǂƌ���ꂽ��{�M�F�̑��݁B�ނ��A�����̋v�ĎВ��Ɍ����e�[�}�Ƃ��Ĕ�s�@�̊J����\�������̂��A���̃v���W�F�N�g�̚���ƂȂ��������ȁB�����Ĕނ����F��������̊J�����[�_�[�A���a�Y�B �@����1960�N����q��w�Ȍ����@�w��C���B�����D�G�ȃX�^�b�t�Ƃ��ē�ւ̖{�c�����������ɂ����̂ł����A�Z�p�I�Ɍ͂�Ă�����ւ̕���ł͐V�Z�p�J���̃e�[�}���Ȃ��A���Ă��܂���Ă����̂������ȁB�K�X�^�[�r���̌������s���Ă����ނ̓A�O���b�V�u�ȋZ�p�҂ł����������ȁB �@���̈�オ�A�Ȃ����[�_�[�̍����A�@�̂Ɋւ��Ă͓���ɁA�G���W���Ɋւ��Ă͘m�J�ɖ����n�����̂��B

�@�O�Ԃ����̂ˁB �@���̈Ӗ����Ȃ��Ƃ͎v���܂����A���{�l���v���`�������ꂽ���Y��s�@�Ƃ��āA�����{�C�R�̗뎮�͏�퓬�@�A�[���킪����܂��B����̃��V�v���퓬�@�ƁA21���I�̏��^���q�@���r���邱�Ƃ̓i���Z���X�Ȃ̂ł����A��������m�ŃX�y�b�N���r���Ă݂܂����B �@�ӊO�ɑ傫���Ȃǂ��߂��̂ł���A���ꂪ�B��s�@�Ƃ��Ă̐��\�͑S���قȂ�܂����B

�@�Ƃ͂����A�ǂ�ł��Ďv�����̂́A�ȂA�̂悭������������̌n������Ȃ����A�Ƃ������ƁB �@����Ȃ��̌����Ȃ̂͏��m���Ă��܂����A���ʂ��킩���Ă��̃S�[���Ɏ��铹��ǂ�ł��邩��A�������S�Ȃ̂ł��B�����ċZ�p���C�^�[�ł���O�Ԃ���́A��������O�͂���ɂ��Ă��A�Z�p�I�Ȓ���Ƃ��̎��s/�����ߒ�����ɍm��I�ɕ`���Ă��܂��B �@���ށA�������Ȃ��Ƃ����������Ȃ����B�ґ�ȕ���ł������ˁB(��) �@�Ȃ�Ƃ������A�Y��Ȑ���杂ɗ��Ƃ��������B�O�Ԃ���Ȃ���A����������ƃV�r�A�Ȑ荞�݂������Ă��ǂ������悤�Ɏv���܂��B �@�Ƃ͂����A���̐����͓��{�l�Ƃ��Ă��낢��ȈӖ��Ŋ������ˁB�i2019/2/11�j �@�Ǐ����[�^�[�̋L�^���@�@�Ǘ��F2019/1/25�@ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||