トップへ戻る 読んだ本の分類 |

|

|

|||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 管理番号 | 書 名 | メ モ | |

|---|---|---|---|

| N016-001 | 海軍技術研究所 | エレクトロニクス技術はあの戦争でどう活躍できたのか | |

| Ver. 3.04 |

|---|

| 管理番号:N016-001 | 55 技術史・科学史 | 出版社:日本経済新聞社 | |||||||

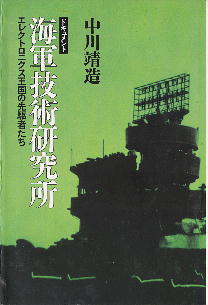

| 書名:海軍技術研究所 | エレクトロニクス王国の先駆者たち | ISBN4-532-09445-3 C0095 | |||||||

| 価格:1600Yen | ページ数:328P | 本のサイズ:文庫 | |||||||

| 初版発行:87/6/25 第2刷:87/7/20 | 購入:1987/9/5 | 装丁:安彦勝博 カバー写真:雑誌「丸」提供 |

|||||||

この本が書かれた昭和60年代、つまり1980年代後半、日本の経済界、産業界は戦後でおそらく最悪の岐路の最初のもの襲われていました。 この本が書かれた昭和60年代、つまり1980年代後半、日本の経済界、産業界は戦後でおそらく最悪の岐路の最初のもの襲われていました。ロナルド・レーガン政権(任期:1981〜1989)下において日本とアメリカの外交関係は良好でしたが、経済的には危険な状態でした。1986年後半に始まった急激な円高ドル安の対応に追われる日本経済界は、第三国市場で256kDRAMダンピング輸出という予期せぬ問題に直面すると共に、これに対抗して米国政府が半導体協定違反による対日報復措置を行ったことに驚愕し、その対応に追われることになりました。それが、日米経済問題を深刻なものにしてしまったのだという。 そんな事態に至ったのはなぜか。 遠因はいくらでもあります。しかしそこに、日米が科学技術の精華たる工業製品によって経済的に争えるまでに至った歴史もあるのです。 そしてそれをもう少し遡ると、太平洋戦争においてアメリカに決定的な敗北を喫した軍事用の科学技術戦争があったのです。 日本がアメリカに拮抗し、世界に覇を唱えられるような技術を手に入れるためにどのように敗北したのかを、作者は太平洋戦争を戦った日本海軍の技術を支えた「海軍技術研究所」の歴史によって描きました。 日本陸軍は、海軍に比べてはるかに多い技術士官と組織を持っていました。兵器行政本部直轄下の技術研究所を十ヵ所、造兵廠八ヵ所、航空本部直轄下の技術研究所八ヵ所、航空廠八ヵ所を有していました。予算も海軍より潤沢でした。 しかし、ヒト、モノ、カネは豊富でも、組織としてのまとまりは悪く、結果として先端兵器開発は海軍より進まなかったと言います。それは、技術者を軽視する風潮がより強かったから。 これに対して日本海軍は、程度問題ではあったけれど、少なくとも西欧社会のスマートさを持ち、戦力の核となる軍艦はテクノロジーの塊であるという条件もあり、少数精鋭のエリート集団としての技術者を大切にする風土があったそうな。 太平洋戦争中、海軍で活躍したエリート士官はおよそ7,400名。このうち開戦後に採用された理工系学生は5,940余名(うち電気、通信関係は714名)。この中で兵科士官同様、最前線で血みどろの戦いを演じたのは、17年(1942年)9月採用の32期、18年9月採用の33期の技術士官たち。32期の戦死者は114名、33期の戦死者は64名。  海や空で散華した正規士官、予備学生出身の兵科士官に比べればはるかに少ない数ですが、それでも技術士官がこれだけ犠牲をはらったのは事実。これはおそるべき事。 海や空で散華した正規士官、予備学生出身の兵科士官に比べればはるかに少ない数ですが、それでも技術士官がこれだけ犠牲をはらったのは事実。これはおそるべき事。この歴史を、著者は海軍技術研究所の伊藤庸二海軍技術大佐(1901-1955)という人物を軸に描きます。 彼は日本最大の技術者集団を率いて電波、レーダーを中心に研究した人。その手法に関し、いろいろと批判はあったようですが、その先進性、幅広い考え方、困難に対してもあきらめず屈せぬ姿勢は高く評価されました。戦後、防衛省技術研究所の初代所長となったそうな。 昭和4年8月の、世界一周飛行中のドイツ飛行船「グラフ・ツェッペリン号」の、東京訪問から始まります。このとき、寄港地であった霞ヶ浦からロサンゼルスに同乗したのが、一人の海軍士官、草鹿龍之介中佐(当時)。いろいろ情報を得られると思ったこの旅ですが、草鹿中佐のロサンゼルスでの急病と入院で予定がすっかり狂ってしまいました。しかし帰朝するための日本郵船での「大洋丸」による二週間の船旅で、彼は連れに恵まれました。そのひとりが、いまだ青年気分の抜けていない伊藤庸二造兵大尉だったのでした。彼は畑違いの伊藤青年とウマがあい、その後垣根を越えた交友を持ちます。 草鹿や軍令部三課長の柳本柳作大佐(のち少将、空母「蒼龍」艦長)が太平洋戦争勃発前に「電探なくして戦争突入は無謀の極み」と言って、レーダー開発の重要性を主張する伊藤中佐(当時)をバックアップしたのは、そんな背景があったからなのだそうな。 とはいえ、開戦時に至っても海軍首脳陣はエレクトロニクスを軽視し、電波技術を「そんなものは痴人の夢」と一蹴していた事は変わりません。日露戦争で大勝した無敵海軍は砲術士官の天下であり、大艦巨砲主義と兵科優先の官僚組織は一朝一夕では変わりません。 日本のエレクトロニクス関連の技術士官は、その逆境の中で、不十分な技術と無理解な上官たちの目の下で苦闘したのでした。このあたりの苦労は、同じ技術系の造船士官たちもいっしょですが、未知の領域である電子関係はより風当たりが強かったのでした。 このあたりの事情について、面白い事が書かれています。 海軍の不祥事として有名な「友鶴事件」「第四艦隊事件」の結果、軍令部が艦政本部に要求していた近代化改装工事は大幅な修正を改定を強いられます。鳴り物入りで引っ張り出された平賀譲造船中将の強硬な要求により、単なる水平・垂直防御の強化にとどまらず、徹底的な船体強化を行われることとなりました。たとえば「長門」は従来の改装工事で37,000トンに膨れあがっていた排水量が、平賀案に従って一挙に43,500トンにまで増大します。主力艦および補助艦すべてがこの構想によって大改装された結果、飛行機や電探兵器のような近代戦に不可欠の兵器の開発は大幅に遅れたのだそうな。 飛行機は、山本五十六という強力なリーダーシップが控えていたためそれほどの後れは見せなかったのですが、エレクトロニクスというこれまた大きな金食い虫は最後まで日の当たる場所に出られず、いきなりその必要性に気づいた上層部に尻を叩かれたときにはもう手遅れになったいたのでした。 また、悪名高い陸海軍の相剋、セクショナリズムによる反目があります。これによって目の前にある資材が陸軍用であれば海軍は触ることも許されず、軍需工場においては海軍担当となってKのしるしのバッジをつければ陸軍関連の書類を触ることすら許されません。Rのバッジをつければその逆となる。 現代の目で見ればあれほど馬鹿馬鹿しい話はないのですが、当時は本気でその制度がまかり通っていたのでした。 そのセクショナリズムの「伝統」は、海軍内部にも存在します。歴史の古い艦政本部系は自分の城をかたくなに守り、歴史の浅い航空本部系ではエリート意識むき出しで協調を拒むなどということが平気で行われていたとか。そのエリート意識による秘密主義は、その下部組織でも横行していたとなると、何をか言わんやということになります。 アメリカの技術開発の経緯も語られます。彼らも、それなりにさまざまな失敗、方針ミス、頑迷との戦いがありますが、基礎的な技術の蓄積と合理的精神と始めたからには徹底して行う粘り強さがあり、財政的・工業力的に大幅な差があることが、軍事的に凌駕する原動力となり、日本をじわじわと締め上げていくこととなりました。 この四面楚歌の中で、技術士官たちは何を行ったのか。何を残したのか。 それは戦後の日本の技術立国としての興隆に、どのように貢献したのか。 この本はそこまで突き詰めて幅広く一つの技術史を描き出します。 エピローグの中で、総括として著者は戦時中の技術屋たちが書けていたものを列挙します。

戦後のメーカー同士の過当競争の中で、本当に開発技術、生産技術は確立しているのか。 まだまだ課題が残る、という締めくくりでした。ふむ。 (2018/6/23) 読書メーターの記録より 読了:2018/5/8 |

||||||||||