トップへ戻る  読んだ本の分類 |

|

|

|||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 管理番号 | 書 名 | 翻訳者 | メ モ | |

|---|---|---|---|---|

| P044-001 | ホット・ゾーン | 高見 浩 | 1980年代に人類を襲った災厄との戦い | |

|

|---|

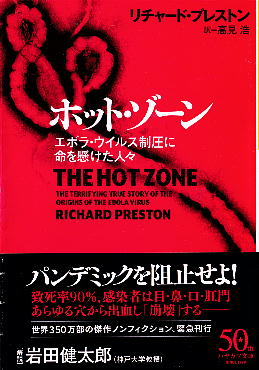

| 管理番号:P044-001 | 50 ノンフィクション一般 | 出版社:早川書房 | |||||||

| 書名:ホット・ゾーン | エボラ・ウイルス制圧に命を賭けた人々 | ISBN978-4-15-050559-2 C0130 | |||||||

| 原題:The Hot Zone The Terrifying True Story of the Origins of the Ebola Virus(1994) | 翻訳者:高見 浩 | ||||||||

| ハヤカワ文庫 NF559 | 価格:1060Yen | ページ数:496P | 本のサイズ:文庫 | ||||||

| 初版発行:2020/5/25 | 購入:2020/5/26 | カバー写真:ⒸCDC/Frederick A. Murphy カバーデザイン:早川書房デザイン室 カバーフォーマット:板野公一(welle design) |

|||||||

この本は、2014年9月、飛鳥新社より『ホット・ゾーン ──「エボラ出血熱」制圧に命を賭けた人々』を改題し文庫化したものだそうです。 この本は、2014年9月、飛鳥新社より『ホット・ゾーン ──「エボラ出血熱」制圧に命を賭けた人々』を改題し文庫化したものだそうです。2019年暮より中国・武漢を中心に急激に流行した呼吸器感染症、つまりコロナウイルスの蔓延にあわせたように文庫化されました。あわせて、が正しいのかも。 冒頭に、本書への賛辞 が四つ上がっています。 そのひとつに、こんな一節も。

この本はノンフィクションです。犠牲者の名前については匿名にしたケースもあるそうですが、それ以外の主要人物は実名のままですし、会話文などは可能な限り直接関係者の記憶をたどってもらってまとめたそうです。 匿名とした名前として大きな存在の人には、〝シャルル・モネ〟〝ピーター・カーディナル〟などがあります。 前者は元フランス人でアマチュアの博物学者、56歳。1980年1月1日に彼はケニア西部、エルゴン山の近くの、コウモリが巣くう小さな洞窟の中で「それ」に感染したらしい。7日後に頭痛に襲われ、さらに3日後に嘔吐の発作が起き、顔面が黄ばんで硬直し、精神状態が不安定になります。そして病院へ送られる飛行機──35人乗りのフレンドシップ機上で〝黒色吐物〟と呼ばれる体内の組織とウィルスがまみれた液体を吐き、ナイロビの病院で全身から血と破壊された体組織を排出し、1月15日に治療代の上で死亡しました。 おそらくそれが、患者第一号。 ナイロビに住む高名な医師であるデーヴィッド・シルヴァースタインが、〝モネ〟の治療に当たって患者の吐瀉物を浴びてしまった友人のムソキ医師の血液中から、マールブルグ・ウイルスが検出されたのを聞いたのは数日後のこと。この聞き慣れない名前のウイルスを医学書籍の中に見つけたシルヴァースタインは、戦慄します。 マールブルグ・ウイルスとは、最初ドイツのマールブルグで1967年に発見されました。この古い町の、アフリカ・ミドリザルの腎臓細胞からワクチンを製造していたベーリング・ワークスという会社の工場がその舞台。ウガンダのエンテベから空輸された500~600匹のサルの中で、おそらくこのウィルスに取り付かれていたのは2、3匹と推定されています。 このウイルスがベーリング・ワークスに到着した直後サルの中で広がり、そのうちの数匹が〝崩壊〟し、〝大出血〟したのだそうな。このウイルスは種族を越えて感染します。サルの世話をしていた従業員クラウス・Fは、1967年8月8日最初に人類として感染し、二週間後に死亡しました。さらにサルの処分にあたったハインリッヒ・P、実験室の助手レナーテ・Lと感染者は続きます。

そしてこのウイルスによる騒ぎは、すぐに沈静化しました。その時は。 それから十数年後に、ケニアで、マールブルグ・ウイルスは再び発見されたのでした。 この〝シャルル・モネ〟を殺し、ムソキ医師をあやうく死に至らしめるところだったウィルスはマールブルグ・ウイルスであり、世界中に送られたムソキ医師の血液の中のマールブルグ・ウイルスの株は〝ムソキ株〟と呼ばれ、厳重な管理下で保管されています。 そしてその後に基礎的な研究が進み、マールブルグはフィロウイルスと呼ばれるウイルス科に属しており、これはラテン語で〝ひも状ウイルス〟を意味すること、この地上のいかなるウイルスにも似ていないこと、この分類としては他に二種のウイルスが存在することがわかっていました。つまりこのフィロウイルス科にはマールブルグを含め三兄弟がいること。 他の二つは〝エボラ・ザイール〟と〝エボラ・スーダン〟と命名されており、この三兄弟の中でマールブルグは最もおとなしいウイルスであったこと。 ここまではこの本の執筆時の情報によります。その後研究が進み、フィロウイルス科に属するウイルスの数も増えました。とはいえ凶悪性はかわらず。 いまでも、マールブルグウイルスの発病後の致死率は20%以上。スーダン・エボラで50%。ザイール・エボラで90%。 〝エボラ・ザイール〟は1976年9月にコンゴ(ザイール)川の支流エボラ川の村々で発見されました。死亡率90パーセントに達する凶悪なウイルスで、〝エボラを扱う連中は頭がどうかしている〟と「アメリカ陸軍伝染病医学研究所」では言われていたもの。この組織の正式名称は United States Army Medical Research Institute of Infectious Diseases 略称:USAMRIID(ユーサムリッド)。この組織が、エボラとの戦いで重要な役割を果たします。 仮にエボラが空気感染するものだったら。そうであればエボラはインフルエンザのように約6週間で地球を席巻し、数ヶ月で全人口の三割から九割が犠牲になったはず、といわれます。この比較的単純な構造のウイルスは、単純であるがゆえに、恐るべき速度で拡散して人間を含む霊長類の体を文字通り破壊して増殖します。

この本は、エボラというこの感染率、致死率の高い病魔について解説し、1983年9月にアメリカ、首都ワシントン近郊でで発生したエボラのパンデミック一歩手前の惨劇を、文字通り体を張って食い止めた人々の活躍を描きます。 可能な限りノンフィクションを描写したといいつつ、アメリカ人好みの家族のため国のため戦う人々の冒険譚の形になっているのは、それはそれで意図はあるので良しとしなければなりません。 読みかえすと、なぜアメリカ人はいつもいつも家族との愛情こもる交流をいちいち生活の描写として描かなければならないのか、と、いつもの苛立ちが浮かびます。しつこい、家族ってアメリカ人の思う関係ばかりじゃないぞ。 閑話休題。(笑) そういうシリアスな冒険譚として読みつつ、エボラという恐ろしい病魔に戦慄しました。 この危機は、最終的に1990年1月に熱帯雨林の彼方に姿を消しました──少なくともそういわれます。 しかしそれは消えたはずはない。 作者は最後の章で、こんな言葉を残します。(長文引用失礼)

なるほどね。 正直言って、アメリカ的というか西欧的な発想だな、とも思えるけれど、こういう考え方もありか。 なんとなく違和感はあるけれど、作者の意図は伝わります。人類よ、油断するな。もっと警戒せよ、と。 そこに同意します。 ぼくらは何百年もかけて祖先が積み上げて入れた巨人の背に乗っているだけです。偉くはない。優れてもいない。そこにいるのが自分の権利だなどと自惚れるのはもってのほか。 コロナ・ウイルスというパンデミックを体験した今、なおのこと謙虚に受けとめ、何が起きても冷静に受けとめると共に惨禍を少しでも軽減してくれた人たちへの感謝も忘れないように。 権威に抗うのはカッコイイだろうけど、ほどほどにね。(2025/07/23) 読書メーターの記録より 読了:2020/12/8 |