トップへ戻る 読んだ本の分類 |

|

|

|||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 管理番号 | 書 名 | メ モ | |

|---|---|---|---|

| K103-001 | 観応の擾乱 | 室町幕府を揺るがせた騒乱はなぜ起きたのか | |

| K103-002 | 南朝の真実 | 南北朝の争乱に見るあるべき人間像、かな | |

|

Ver. 3.04 |

|---|

| 管理番号:K103-001 | 54 歴史点描 |

出版社:中央公論新社 | |||||||

| 書名:観応の擾乱 | 室町幕府を二つに裂いた足利尊氏・直義兄弟の戦い | ISBN978-4-12-102443-5 C1221 | |||||||

| 中公新書 2443 | 価格:860Yen | ページ数:272P | 本のサイズ:新書 | ||||||

| 初版発行:17/7/25 第2版:17/8/5 | 購入:2017/8/6 | ||||||||

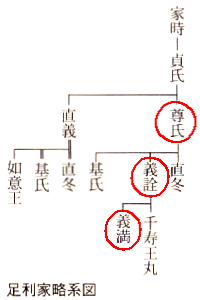

貞和5(1349)年に始まり、観応3(1352)年に集結を見たもの。実質的には足利政権の内紛ですが、南北朝の対立や公家、武家の確執を背景に関東から九州にまで跨がる、実質的に当時の日本全土のものでした。 そもそも鎌倉幕府を倒し、その後に倒幕のプロデューサーであった後醍醐天皇(1288-1339)が行った建武の新政(1333-1336)のグダグダを経て征夷大将軍・足利尊氏(1305-1358)が足利政権を打ち立てたとき、その政権は尊氏と同母弟である足利直義(1306-1352)の二頭政治とも言うべきものでした。 そのかたちは、後醍醐天皇の方針に抗して尊氏が北条氏を滅ぼしたまま鎌倉で政務を執った時から始まります。当時実質的に日本の国土を統治・維持・管理していたのは公家ではなく武家であり、彼らの意向を無視して政務を行おうとする後醍醐天皇の施政は現実離れしたもの。鎌倉幕府の施政の延長として足利政権に武家が一斉になびいたのは時代の趨勢。 これを反逆と解釈して服従・帰順を命じた後醍醐天皇の命令を受けると、この天皇に心服していた尊氏は恐れ入って謹慎してし  まいました。まぁ、尊氏とは良くも悪くもそんな情の男。 まいました。まぁ、尊氏とは良くも悪くもそんな情の男。そうなると、足利家に与して北条政権を滅ぼした武家側としては、納得がいかない。彼らの意を汲んだ直義が主将として建武政権軍と戦うこととなります。 ところがここで問題。直義は優れた政治センスを持った武将なのですが、戦に弱い。連敗を重ねます。弟の窮状に奮起した兄・尊氏が軍勢を率いたのは兄弟の情か。ほかのことではともかく、戦いとなると尊氏は水を得た魚。 こうして、拮抗していた情勢をひっくり返し、湊川で建武政権側の名将・楠木正成(1294?-1336)を敗死させると足利側は後醍醐天皇を廃位に追い込み、京都で政権を固めます。 結果として政権を失った後醍醐天皇側は、譲位したはずなのに、大和国吉野に逃れてここで我こそは正統な天皇であると宣言します。いまだにこの人に心酔している尊氏は、決定的な行動が取れない。 この結果、大きな意味での政権は足利将軍家にあるものの、これより60年にわたる南北朝時代が始まってしまうのです。 幕府が成立する時、尊氏は政務については直義に譲ったのだそうです。再三固辞したものの、最終的に直義はこれを受け、尊氏は すなわち室町幕府の初期においては、従来二頭政治などと言われていましたが、著者の見解としては直義がその邸宅の場所から「三条殿」と呼ばれ、事実上の最高権力者として君臨したと考えていいのだそうな。 このあたりの、かたちとして並立した中で、二人の分担がどのようなものであったのかを記述するのは難しいそうで、いろいろな見解があるらしい。いずれにしても、この二人はこの時点で非情に仲が良かったことは間違いなく確認できるそうです。ですから、あいまいな役割分担でも軋轢はなかったらしい。 尊氏の執事であり、兄弟の確執の原因のひとつとなったと言われる 尊氏の嫡男であり、のちに第二代将軍となった にもかかわらず、なぜ日本を二分し、南北朝の対立まで巻き込んだ肉親の相克は起きたのか。 ここで、足利直冬(1327?-1387? 40?)という人物が登場します。 尊氏の庶子で、幼少期は僧となっていた人物。尊氏に認知を求めますが、なぜか嫌われて認知を拒否され、直義の養子として直冬という名乗ることを許された男。彼がこの観応の擾乱のキーパーソンとなります。彼を軸として、とまでは言いませんが、彼に対する尊氏、高師直の冷遇、蔑視がこの時代を動かしたらしい。

しかも困ったことに、直冬は武将としても為政者としてもかなり有能だったらしい。優秀な不満を持つ者は、怖い。 ここに、師直とその弟の高師泰の専横というまた別の要員となったらしい。この兄弟については歴史上悪人としていろいろ言われていますが、そのいろいろな例を著者はこう解釈します。

いや面白い。事実を積み重ねただけの無味乾燥した歴史書なのに、なにこれ面白い。 マイナーなこの時代の歴史に興味を持つという、自分でも認めるアマノジャクの末に著者が調べ上げたこの時代絵巻、面白く読ませていただきました。 なるほど、これだから歴史は奥が深い。(2017/10/14) 読書メーターの記録より 読了:2017/9/26 |

|||||||||||

| 管理番号:K103-002 | 54 歴史点描 |

出版社:吉川弘文館 | |||||||

| 書名:南朝の真実 | 忠臣という幻想 | ISBN978-4-642-05778-3 CC0320 | |||||||

| 歴史文化ライブラリー 378 | 価格:1700Yen | ページ数:999P | 本のサイズ:文庫 | ||||||

| 初版発行:2014/6/1 第5刷:2021/4/20 | 購入:2022/1/8 | カバー:後醍醐天皇像(清浄光寺〈遊行寺〉所蔵) | |||||||

歴史及び歴史解釈というものは、その時代によって変わるものであるということを鐵太郎が知ったのは、いつだろう。中学時代と言いたいけれど、はたしてそれ程自分が知的であったと言えるか、疑問。 歴史及び歴史解釈というものは、その時代によって変わるものであるということを鐵太郎が知ったのは、いつだろう。中学時代と言いたいけれど、はたしてそれ程自分が知的であったと言えるか、疑問。ということで、「いつ」なのかは明言できませんが、鐵太郎はいつか歴史を正義と言う概念でくくるのは危険という発想と共に普遍の正義、万人が認める真実などない、という確信を持つようになりました。 そこから始まって、「皇国史観の是非」という概念には興味が持てないのです。そんなもの過去の遺物と思っていたのです。個人的にはね。 だからその史観が絡む歴史論があったことに驚き、読んでみました。まさに井の中の蛙、ですな。 プロローグの題は、忠烈・義烈の南朝忠臣という幻想。 鎌倉幕府と江戸幕府、二つの間にはさまれた室町幕府は評判が悪いという話から始まります。かつては散々な言われようで、貧相でみすぼらしい印象、などともされていたとか。 内輪もめの激しさが顕著なのですが、ざっと上げても、まず幕府発足直後に起きた足利 この室町幕府たぁいったいなんなんだ、と。 戦後になって、衰退した皇国史観の復活を目指した歴史家がいたそうです。その中で、戦前より歴史家として名を成していた日本中世史家で、

戦前の歴史学会において、南北朝 鐵太郎としては、これを単純に噴飯ものとして蹴飛ばしたい気分ですが(暴言失礼)、歴史家はそうはしない。その南朝忠臣史観の根本をちゃんと検証してみる必要があるんじゃないか、と考えます。学者って偉いなぁ。 この本は、要するにそんな本。興味を引かれませんか? そしてこう言います。

描かれるのは、時代的に三つに分けた内紛。 建武政権の内紛 政治路線をめぐる抗争 まず描かれるのは、のちに「尊氏より父の天皇が恨めしい」と呪詛したとされる 後醍醐天皇による そして建武政権を崩壊させた内紛は、後醍醐天皇を敬愛する足利尊氏の手によって始まります。この視点は意外にもあまり注目されていなかったのだそうな。 南北朝初期における内紛 第三王朝樹立運動 一度は破れた足利尊氏が再起して入京した結果、後醍醐天皇方は比叡山に籠城しますが尊氏側の兵糧攻めに疲弊し、ついに建武3(1336)年8月、講和に同意します。しかしこれに反発する新田義貞らの抗議により、後醍醐は自分の子(五宮)である

にもかかわらず後醍醐は妥協を拒否しました。その年の12月、あくまで天皇親政原理主義を貫かんとして後醍醐は大和国吉野に脱出し、先に光明に渡した三種の神器は偽物で自分こそが本物を持っていると宣言し天皇であると宣言します。 かくして三つ三種の神器が存在することとなり、これより60年にわたる南北朝の争乱が始まったのでした。 でもって、この時点で新田義貞にかつがれた越前の恒良は、京の光明、吉野の後醍醐に続いて第三の王朝を開いていたことになるのだという。そして天皇としての正式な なぜこの即位した恒良の天皇名が無いのかというと、天皇の名というのは原則死んだ後の もしこの越前政権が新田義貞らの奮戦によって足利尊氏を打倒していたとすれば、この「天皇」は、戦場で慌ただしく譲位されたものだとしても、後醍醐にとって内乱の元になりかねない重大事であったはず──2ヶ月ほどで鎮圧されて自害してしまったので内紛は起きませんでした。 第三王朝という流れはここだけで終わらず、「 観応の擾乱以降における内紛 講和か、徹底航戦か? 徹底抗戦派の筆頭は、後村上天皇。天皇は三歳の息子に譲位して自分は武将となって前線に出るとまで意気込みます。これに対し講和派の筆頭はなんと楠木 観応の擾乱の結果孤立した足利直義が南朝に降ったことで情勢は大きく変化し、一時優位に立った南朝の朝廷ですがやがて現実主義の直義の平和論を良しとせず決裂。この南朝の仕打ちに激怒した正儀は北朝に降り、将軍 温厚で礼儀正しく冷静な人物だったと言われますが、京都を四度、吉野を一度攻略したことで、首都を五回征服した勇将として歴史に名を残したとは、楠木正儀にとってなんと皮肉なことか。 教訓 南朝の内紛が教えてくれるもの こうして、「忠臣ぞろいの南朝であったがために弱小勢力ながら60年も南朝は成立し得た」論に反駁したのち、過去への教訓としてこの章でさまざまな歴史を提示します。 北朝が一枚岩どころではなく、室町幕府も朝廷も内紛だらけだったわけですが、それに乗じて生き残ることが出来た南朝も内紛という点ではお笑いぐさであったこと。また南朝方には後醍醐天皇の政治に異議を唱えたものもいたし、人格面で問題があったものもいたと言うことを最後にまとめています。 建武政権が圧勝し足利尊氏を九州に放逐したとき、楠木正成は後醍醐に『梅松論』という書を奏上したと言われます。これには真偽が怪しいところがあるのですが、いまこの時新田義貞を廃して尊氏を建武政権に取り込めば、戦わずに天皇の理想政治が出来るではないか、その使者には自分が行きます、と言ったのだそうな。 戦闘のただなかにいた知将であるからこそのリアリズムは、その子正儀の提言と共に、むろん受け入れられませんでした。 北畠顕家が後醍醐天皇に奉じた

最後の方で、著者は当時(2014年)の民主党が下野した時代をみて、南北朝の歴史の流れに教訓が得られないか、といいます。

いずれにしても、これが書かれてから10年以上たっていますからね。 最後、歴史から学ぶところとは? と題して、前の大戦で散華した特攻隊が残した遺書から読み取れる理想像と、楠木正成の目指したマキャベリスティックな「名より実を取る精神」との乖離を例に、正しい歴史認識と健全な愛国心をどう形作ればいいかを論じて終わり。 いささかテーマがずれてないかと思うけど、それもありか。(2025/11/03) 読書メーターの記録より 読了:2022/3/4 |

||||||||||