トップへ戻る  読んだ本の分類 |

|

|

|||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 管理番号 | 書 名 | メ モ | |

|---|---|---|---|

| K123-001 | 聯合艦隊 | 繰り返される「前例踏襲」と自戒すべきか | |

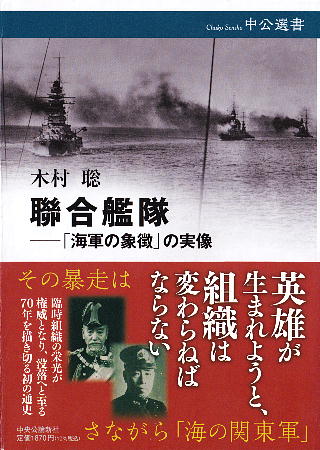

| 管理番号:K123-001 | 58 歴史史料・歴史論・個人史 | 出版社:中央公論新社 | |||||||

| 書名:聯合艦隊 | 「海軍の象徴」の実像 | ISBN978-4-12-110127-3 C1321 | |||||||

| 中公選書 127 | 価格:1700Yen | ページ数:240P | 本のサイズ:135×190sc | ||||||

| 初版発行:2022/5/10 | 購入:2025/6/27 | 装幀:中央公論新社デザイン室 オビ表・東郷平八郎(左)・山本五十六(右) 地図・図版勢作:地図屋もりそん |

|||||||

さながら「海の関東軍」──というオビの煽り言葉に目を引かれました。関東軍というのは、鐵太郎の理解しているかぎりでは、日本陸軍隷下の外征部隊で、日露戦争の後満洲方面の守りとして据えられた部隊という認識です。あくまで個人の見解ですが、日本国政府どころか陸軍の命令すら聞かず暴走し、日本を泥沼の日収戦争に引きずりこんだヤツら、といささかネガティヴな評価をしております。 さながら「海の関東軍」──というオビの煽り言葉に目を引かれました。関東軍というのは、鐵太郎の理解しているかぎりでは、日本陸軍隷下の外征部隊で、日露戦争の後満洲方面の守りとして据えられた部隊という認識です。あくまで個人の見解ですが、日本国政府どころか陸軍の命令すら聞かず暴走し、日本を泥沼の日収戦争に引きずりこんだヤツら、といささかネガティヴな評価をしております。それと日本海軍の連合艦隊──この本では聯合艦隊を並列におく、とね。どういう事なのかな。 はじめに と題されたところで、この本の方針が説明されます。 聯合艦隊司令長官という存在がクローズアップされた経緯、そもそも聯合艦隊とはどういう組織であったのか、それは官僚組織としてはどうなのか、政治的にどうなのか、を概観したのち、聯合艦隊の栄光と負の側面の歴史を検証するのがこの本の目的なのだ、と。 第一章 誕生──明治・大正期 は、聯合艦隊という組織が臨時編成のものであるということと、そのそもそもの成り立ち、そしてその「臨時編成」によって日清・日露の戦争を海軍として戦いぬいた歴史と、その後に戦勝によって「臨時」の看板を簡単に下ろせなくなった経緯、それから八八艦隊と軍縮条約までの歴史の流れを示します。 一度は世界の三大海軍国にのし上がったものの、軍縮によって頭を押さえられた海軍は、「精兵主義」つまり聖将と祭り上げられた東郷平八郎が言った言葉「訓練に制限はなかろう」という精神論に傾くことに。 それによって、最初は国内のいくつかの海上実戦部隊のうち決戦に使える部隊を臨時にまとめただけの「聯合艦隊」であったものが、徐々に変わっていきます。1922(大正11)年12月に親補された竹下勇海軍中将(海兵15期)以降、聯合艦隊司令長官という職は、完全に常設の地位となりました。 海軍の軍令上の統括をする海軍軍令部とは、実戦部隊を統括する以上職権のダブりが多いのですが、何度も法令が変更されています──が、最後まで文字にならない問題が残ります。 第二章 成長──昭和戦前期 は美保関事件(1927(昭和2)年8月24日)から始まります。これは加藤寛治中将(海兵18期)が聯合艦隊司令長官であった時に起きた事件で、即位したばかりの昭和天皇が統裁を行う形で行われる海軍大演習(三年に一度のスケジュールで行われるもの)の前に起きたもの。実弾射撃を含む実戦形式の苛烈な夜間訓練が行われ、軽巡「 この事件に対し、世間の動揺が海軍への批判とならないようにという海軍省の判断でこうなります。

とはいえこのあたりの話は、このあとの軍縮会議周辺の話、さらに海軍が少数の条約派と多数を占める艦隊派に分裂した話まで含め、いささか既視感がある話ばかり。 と思ったら、この章の最後に聯合艦隊司令長官を英雄的な地位に押し上げた人物として、末次信正中将(海兵27期)を上げたので驚き。強硬派、艦隊派の重鎮加藤寛治大将の後釜的な存在としか意識していなかったのですが、経歴を調べたら太平洋戦争終盤にもけっこう顔を出している大物なのですね。 兵学校の卒業席次はそれ程高くなかった(114名中50番)ものの、海軍大学校を甲種学生として首席卒業します。海軍軍人として優れた見識を持ち、統率力を高く評価されると共に海軍戦略についても一家言を持ち信頼された人でした。第二艦隊司令長官、聯合艦隊司令将官になっています。また政治家として内務大臣も務めたと共に、総理退陣の候補に挙がったこともあります。山本五十六戦死のあと、米内光政によって軍令部総長の候補に上げられたこともあり。 話術も巧みで、海軍部内の将兵の支持を得ると共に新聞記者にも受けが良く、国民の英雄として喧伝されていたとか。 これだけ経歴実績を上げれば、日本の海軍軍人として歴史の中でもっと名が上がっていい。 しかし、そうならなかった訳があったのです。 なぜ彼が、部下の事故を元に足をすくわれたのか。どうして当時海軍の重鎮であった元帥・ あれほど多数派を占めた海軍内の艦隊派は、末次大将の失脚と共に影をひそめ、米内光政と彼が推す条約派の人材により海軍省は統制されます。 第三章 栄光と没落──戦時 対米戦が不可避のものとなったとき、時の聯合艦隊司令長官山本五十六は、独自の戦法で戦う事を決断します。この戦争を航空主兵を軸とし、陸上部隊まで投入する広大な島嶼戦としたのです。 その過程で、1939(昭和14)年4月に聯合艦隊司令長官となった彼は、1941年12月の開戦までに何をしたのか。 日露戦争の頃の、軍令部の戦略に従って司令長官が聯合艦隊を率いて艦隊決戦をするという戦略が不可能であると考えた山本は、自らの肝煎りで新設させた「機動部隊」──各艦隊に散っていた中型以上の航空母艦をまとめて運用する第一航空艦隊を使って先制攻撃することを計画します。そしてこれを作戦として承認させるために、自分の辞表を突き付ける。人望ある実戦部隊の指揮官を敵に回すわけにはいかない軍令部は押し切られ、ハワイ・マレー作戦が決行されました。 この結果、とんでもない事が起きます。 天皇に直属し、その統帥を輔翼する立場から、日本海軍全体の作戦・指揮を統括するという役割であった軍令部の下部組織、それも当初は臨時編成の部隊であった聯合艦隊が、日本海軍大部分の戦闘部隊の戦略戦術を定め実行することが常態化されたのです。 まさしく、屋上屋を架す現象となります。 勝利している時ならまだしも(それとて問題はありますが)、戦線が膠着し、聯合艦隊主導で陸軍部隊まで動かしたあげく、続けざまにその補給を放棄するていたらくになると、これはもう収拾がつかない。その結果となる陸軍の敗走に対して、聯合艦隊は責任を取る立場ではないから。 その責任は聯合艦隊ではなく天皇を補弼して日本海軍を統括しているはずの軍令部総長に上がり、あいまいなままなし崩しとなります。もはや、何をか況んや。 なるほど、だから「海の関東軍」なのか。 終章 海の「関東軍」はこの文章で始まります。

この章はこの言葉で締めくくられます。

この本は、著者である木村聡氏の博士論文を元にした歴史論です。こういう問題提起もあったのか、と なるほどねぇ。 読後、こんな事を考えました。作者の意図とは関係ないことですが。 太平洋戦争が日本の敗北で終わりアメリカ合衆国の占領下で、時の流れとあの時点で考えられるおそらく最高の理想を盛り込んで新たに「日本国憲法」が作られました。あの時点で日本にとって最良のものであったかもしれない。しかしそれから80年たった今もなお、時代の最先端で最高の理想を体現するものであると、胸を張って言えるのか。 何十年経っても不磨の大典として一言一句帰ることを許されない規範に、人はいつまで縛られなければいけないのか。 時代にあわせてアップグレードする事がなぜできなかったのか、と嘆きたくなる現象が、また繰り返されています。 人は成長しないものなのかなぁ。(2025/11/20) 読書メーターの記録より 読了:2025/11/16 |