トップへ戻る 読んだ本の分類 |

|

|

|||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 管理番号 | 書 名 | メ モ | |

|---|---|---|---|

| M083-001 | シェイクスピア「もの」語り | シェイクスピア翻訳家のシェイクスピアあれこれ | |

| M083-002 | すべての季節のシェイクスピア | シェイクスピアをすべて翻訳し終わってあれこれ | |

| Ver. 2.19 |

|---|

| 管理番号:M083-001 | 63 文学評論・解説 | 出版社:新潮社 | |||||||

| 書名:シェイクスピア「もの」語り | ISBN978-4-10-603534-0 C0398 | ||||||||

| 新潮選書 | 価格:1100Yen | ページ数:220P | 本のサイズ:130×190SC | ||||||

| 初版発行:2004.2.20 | 購入:2007.11.22 | 表紙装幀:新潮社装幀室 | |||||||

翻訳家としてシェイクスピアの戯曲の翻訳に取り組んでいる松岡さんの、シェイクスピア戯曲への思い入れというか、紹介の本ですね。 翻訳家としてシェイクスピアの戯曲の翻訳に取り組んでいる松岡さんの、シェイクスピア戯曲への思い入れというか、紹介の本ですね。まずまえがきで、 ロミオの「インクと紙」 として、戯曲「ロミオとジュリエット」第5幕第1場で、ロミオが従者に命ずる言葉の中に唐突に現れる、「インクと紙を取ってこい」とは何を意味するのか、という著者の長年の疑問とその解答を書いています。 実はこの言葉は、第5幕第3場に答えがあったのです。しかし、表面的に簡単にはわからない。 さらにシェイクスピアがこの物語の底本とした16世紀イタリアの物語、マテオ・バンデッロによる「ロミウスとジュリエットの悲劇の物語」まで遡ると、答えが見えてきます。 そして原作を元に、この物語をさらに練り上げたシェイクスピアが、いかに「劇場人」であったか、いかに「現場の人」であったかもがわかると言います。さすがは、シェイクスピア。 ここからシェイクスピアの中で語られる「もの」に注目して、36の戯曲からそれぞれ「もの」を取り出して松岡さんの見つけた注目点を上げてエッセイ風にまとめたものが、この本の前半3/4を占めるシェイクスピアの「もの」語りです。 いろいろと面白いネタがあって、読んでいなかったものまで含めてシェイクスピアを読み直したくなりましたよ。 でもね、本のオビにあった「世界で最も有名なハンカチ」というのはどうなのかなぁ。 これは、シェイクスピアの戯曲が十分にメジャーであればこそではあるまいか。世の中、そんなにみながシェイクスピアに慣れ親しんでいる訳じゃないですよぉ?(笑) あ、これはオセロに出てくるデズデモーナのハンカチのことです。実はこれは「イチゴの縫い取り」があるのだそうな。でもって、イチゴという単語は、シェイクスピア全編を通じてただの4回、ここ以外に「リチャード三世」で二箇所、「ヘンリー五世」で一箇所だそうな。こんな事を調べられる本もあるのだそうですねぇ。マニア、恐るべし。 さて後半は、シェイクスピアの女性たちと題して松岡さんが気になった女性を描いています。 ガートルードとオフィーリア、ジュリエット、ヴァイオラ、ノーと言える女たち、マクベス夫人、リア王の三人の娘たち、デズデモーナ。 ヴァイオラとは喜劇「十二夜」に出てくるヒロインです。彼女は劇のしょっぱなで男装します。彼女の魅力を松岡さんは、登場人物として出てくる執事のシザーリオの口を借りてこのように語ります。 「一人前の男としては幼すぎ、子供と言うには育ちすぎです。実が入る前のサヤエンドウ、色づく前の青リンゴ、子供から大人への潮の変わり目、といったところでしょうか」 こうした、男でもなく女でもない、あるいは男でもあり女でもある両性具有的な魅力、そして、人間の成長の過程における大人でもなく子供でもない「あわい」の魅力、それをそなえているのがシザーリオなのだ。 読んでみたくなりませんか?(笑) (2008/4/4) |

|

|---|

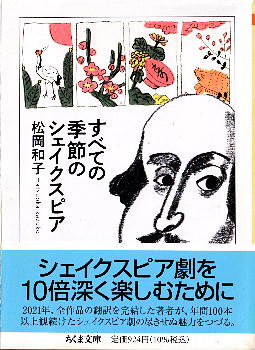

| 管理番号:M083-002 | 63 文学評論・解説 | 出版社:筑摩書房 | |||||||

| 書名:すべての季節のシェイクスピア | ISBN978-4-480-43807-2 C0195 | ||||||||

| 筑摩書房より1993年9月に刊行された同名書に『終わりよければすべてよし』についての書き下ろしと「インタヴュー 現場の醍醐味」(『悲劇喜劇』2012年6月号より転載)を増補した。 | |||||||||

| ちくま文庫 し10-35 | 価格:840Yen | ページ数:352P | 本のサイズ:文庫 | ||||||

| 初版発行:2022/4/10 | 購入:2022/5/4 | カバーデザイン:南 伸坊 | |||||||

松岡和子さんは、1996年(平成8年)1月から2021年(令和3年)5月にかけて、シェイクスピアの全戯曲をお一人で翻訳・刊行されました。これは、坪内逍遥、小田島雄志に続く3人目の偉業なのだそうです。 松岡和子さんは、1996年(平成8年)1月から2021年(令和3年)5月にかけて、シェイクスピアの全戯曲をお一人で翻訳・刊行されました。これは、坪内逍遥、小田島雄志に続く3人目の偉業なのだそうです。松岡さん以外の二人の訳はそれぞれ2〜3冊くらいしか読んでおらず、シェイクスピアはいずれまとめて読みたいと思っていたのですが、この新しい翻訳でそろえて読んでみたくなったのです。 とはいえ、最初に買ったのは2007年の「ウィンザーの陽気な女房たち」。サー・ジョン・ファルスタッフの原点を知りたかったから。 それから買い始めました。スノバリー的な要因もあったかもしれませんし、いまだに演劇についてもの申せるほどの素養も関心もないのですが、少しずつ魅力を感じていったのは事実。そしてシェイクスピアをこのセットで最後まで読んでみたくなったのです。 プロローグで語られるのは、著者・松岡さんがシェイクスピアに捕まったきっかけ。 19の春に近い頃、というのだから1961年、つまり昭和36年。東京女子大の英文科に属していたとき。いやしくもこの学生ならばシェイクスピアの作品の一つくらい原文で読んでおかなきゃ恥ずかしいじゃない、と考えてシェイクスピア研究会に顔を出し──恐れをなして一日で逃げてしまったそうです。 それでもう縁が切れたと思ったのですが、その年の秋「シェイ研」の先輩に捕まって『夏の夜の夢』の公演に出ることとなったそうな。それをきっかけに紆余曲折の末、松岡さんのシェイクスピア世界が始まったのだそうです。 五つの章に分けられ、それぞれで1〜3作の戯曲が紹介されます。そしてあちらこちらに「芝居日記」というコラム。 第一幕 男と女の力学 『ロミオとジュリエット』別れがこんなに甘く切ないなら 『真夏の夜の夢』何もかもが二重に見える それから ピーター・ブルックに訊く というエッセイを挟んで、コラム 芝居日記1 『オセロー』殺すなら明日にして、今夜は生かして! 第二幕 闇こそ輝く 『リチャード三世』歩きながら俺の影法師を眺めていられるよう サム・メンデスに訊く、 芝居日記2 『ヴェニスの商人』ああ、俺のキリスト教徒の金 芝居日記3 『マクベス』もう寝るな! マクベスは眠りを殺した 休憩 豊かな行間 第三幕 この世は仮装パーティ 『間違いの喜劇』この世界にとって俺はひとしずくの水 『お気に召すまま』ひと目惚れでなければ恋にあらず 『十二夜』あとのことは時の手に委ねるわ 第四幕 時間が見た夢 『リア王』忍耐だ。我々は泣きながらここへやってきた 芝居日記4 『冬物語』並みいる皆さまを驚かせて差し上げて 芝居日記5 『テンペスト』いまや私の魔法はことごとく破れ、残るは我が身の微々たる力ばかり 第五幕 視線の政治学 『ハムレット』見られずに見て・・・ 芝居日記6 『終わりよければすべてよし』失ったものを褒め称えれば、思い出は貴重になる エピローグ Ⅰ「我らの同時代劇」シェイクスピア エピローグ Ⅱ インタヴュー 現場での醍醐味──「シンベリン」を中心に 読書メーターにこの本を読んだ記録をしてから三年。松岡版シェイクスピアはたくさん読みました。 読むごとに、浅い読み方ではあるものの、それまでの印象からかけ離れた味をかみしめられました。 読んでいないのは、あと七冊。ここまで来たら、最後まで読み切りたいね。(2025/4/10) 読書メーターの記録より 読了:2022/7/24 |