トップへ戻る 読んだ本の分類 |

|

||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 管理番号 | 書 名 | メ モ | |

|---|---|---|---|

| S118-001 | サラミス | 古代に行われた、世界四大海戦の一つ | |

| Ver. 2.23 |

|---|

| 管理番号:S118-001 | 32 歴史小説・西欧史 |

出版社:早川書房 | |||||||

| 書名:サラミス | ISBN4-15-208614-9 C0093 | ||||||||

| 価格:1700Yen | ページ数:284P | 本のサイズ:135×195HC | |||||||

| 初版発行:2005/1/15 | 購入:2010/4/22 | 表紙イラスト:木村晴美 装幀:ハヤカワ・デザイン | |||||||

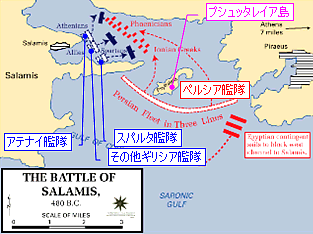

このサラミスとは、BC492年からBC449年に行われたペルシア帝国とギリシャ連合軍の戦いのうち、ペロポンネソス半島南部のサラミス海峡でBC480年9月に行われた海戦です。 このサラミスとは、BC492年からBC449年に行われたペルシア帝国とギリシャ連合軍の戦いのうち、ペロポンネソス半島南部のサラミス海峡でBC480年9月に行われた海戦です。間違っても、機動戦士ガンダムに出てきた宇宙戦闘艦ではありません。(笑) この戦いに関して、ちょっと前にNHKの「名将の采配」という番組で取り上げられたことがあり、鐵太郎のブログでもこのネタを書いたことがあります。 →テミストクレス@「名将の采配」 番組では、いかにテミストクレスが際だった戦法を駆使した大戦術家であったか、という側面を強調しようとするあまり、いささか暴走気味だったようです。戦闘があの番組で行われたような推移で行われたという証拠は、全くないようですね。完全に否定することもできませんが。 少なくともこの本では、そのような展開になったとは書いてありません。 ま、そんなものでしょう。現代技術の粋を集めた衛星写真と訓練を積んだ戦術研究家がきっちりリアルタイムで取材したとしても、解釈はばらつくはず。まして、歴史的事実よりも歴史を讃える叙事詩の書き手が残した史料しかないのですから。 さて、佐藤哲也氏の「サラミス」。どんな本かと思って一読して驚いた。 真面目に歴史を追って、あり得たであろうAD480年の戦いを忠実になぞると共に、古代の人々がいかなる行動を取ったかを、何の弁解も説明もなく淡々と描いています。その平静で落ち着いた筆致は、ユーモラスですらある。  主人公と言えるのは、テミストクレス。アテナイの政治家・軍人。元アテナイ執政官。 主人公と言えるのは、テミストクレス。アテナイの政治家・軍人。元アテナイ執政官。と言える という書き方をしたのは、たしかに彼を中心に話は進むのですが、突き放したような描き方をするから。 この、高潔で公正で人望篤く、説得力があり、真面目で、ギリシアの名誉と民主主義のために献身する正義の人という盛名をもつテミストクレスが、その仮面をかぶったままで、いかにして狡猾に権謀術数を駆使してこの戦いを操ったか、それがこの本の主題です。 ギリシアは、基本的に原始的民主制を取った小さな都市国家の集団です。小中学校で教えるような、市民みんなが公正に民主主義を謳歌して平和に暮らしたなどという世迷い言は、歴史に親しんだ人なら持たぬはずですが、それなりの自由を謳歌できる世界でした。同時にそこは、史記の描く古代中国さながらの権謀術数とタテマエの正義が横行した時代であり、テミストクレスはまさにその寵児とも言えるかも。 しかしその中で、そう言う政体であるからこそ、相容れない古代帝国主義的国家の覇権を認めたくない、というギリシア人独特の独立独歩の精神もあり、長いものに巻かれろという発想よりそのエネルギーの方が勝っていたのも事実。ギリシアの兄弟たちよ、我らが自由を捨ててオリエントの独裁国家の僕となるのか、という連呼でここをくすぐったテミストクレスの手腕を讃えるべきか。 お話はサラミスの戦いの前夜、というか数日前から始まり、戦いのあとのわずかな後日談で終わります。 絶頂期であったペルシア帝国の王ダレイオス1世は、数百万と言われる大軍を率いてギリシアの制圧を開始しています。これはその中で、第三次遠征と呼ばれたもの。すでにマケドニアを含むいくつかのギリシア人都市国家がペルシアにつき、8月にはテルモピュライの戦いで少数のスパルタ軍が死守する峠が陥落し、アテナイの街までペルシアの膝下に入りました。国家存亡の危機にあったアテナイ、スパルタなどの国家は、血相変えて今後の行く先を考えていた頃。最初にギリシア諸国家は同盟を結んでこの国難に備えるべきと考えたのが誰なのかはともかく、分散したままでは軍事的にも政治的にも各個撃破されるだけと思った賢人がいても不思議はない。  陸戦で押しまくられたあと、海の戦いの総指揮官となったのはスパルタの将エウリュビアデス。スパルタは軍船の数ではたいしたことはありませんが、全体の半数以上のガレー船を供出するアテナイに指揮を執らせるのは危険という判断があったのでしょうか。20数国の同盟軍は、それぞれ供出した船の数は違いますが、一都市国家当たり一票の権限を持ってあらゆる事を投票できめます。何とも民主的。 歴史の示すように、テミストクレスは公正な義の人という仮面をかぶり続けながら、陰に陽に最大の海軍国の司令官としての看板をちらつかせて脅し、時に応じては何のためらいもなく大金を積み上げて買収し、身の安全のためペルシア王に服従を誓う親書を送りつつ、ついにサラミスの海域にペルシア艦隊を誘い込んで完膚無きまでに叩きのめしたのでした、 なんという歴史、なんという人物。 物語の大半を彩るのは、衒学的と言うべきか銀英伝的と言うべきか、なんとも装飾過多、厚化粧を施した芝居がかった無駄に長い台詞。 この仰々しさが情景の芝居的なところを強調すると共に、笑いを誘います。 いろいろあるのですが、まずはマケドニア王がペルシアへの降伏を勧めるためギリシアの陣営に現れたところ。

サラミスの戦いが始まる朝、クレタ人の弓兵を率いたアテナイの重装歩兵バッコスが、今後の展開に暗雲を感じつつテミストクレスの側近であるディオクレスに話しかける場面。

後世に歴史を変えたと言われたこの戦勝の後、ギリシアは結束を固めてさらにペルシア帝国を押し戻して、ギリシアに平和を取り戻すことに成功した、と考えるのならあなたはナイーヴすぎます。人はそんなにマンガ的な熱血漢ではないし、歴史はそんなに素直な道を通らない。 世界四大海戦の一つと言われたサラミスの海戦は、ほぼこのように推移し、この本のように皮肉な展開を予想させて終わります。 こんなふうに歴史を切り取ってみせる日本人作家がいたんだね、と驚きました。もっと読んでみたい人です。(2011/2/16) |

|||||||||||