ふたつの視点から百年戦争の通紙を叙述する、とのことです。 ふたつの視点から百年戦争の通紙を叙述する、とのことです。

一つ目は、誰と誰が争った戦争なのか。

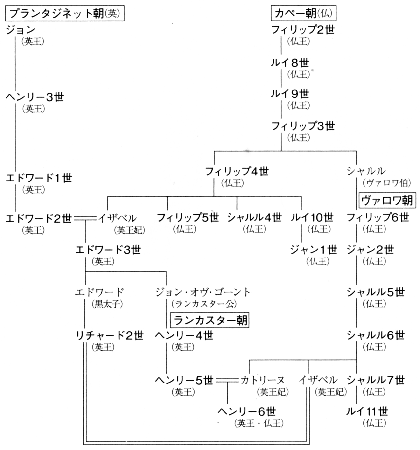

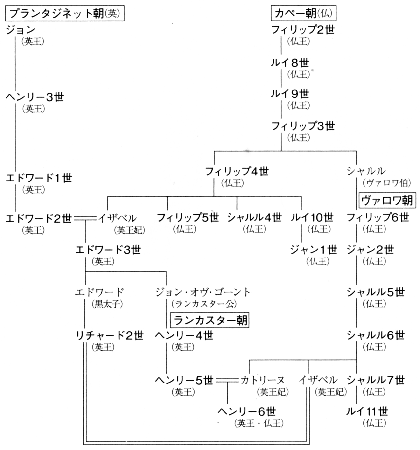

今のイギリスとフランスとは異なり、百年戦争当時「イギリス」と「フランス」は、互いに複雑な婚姻関係で結ばれた王家により統治される、支配層が複雑に絡み合ったふたつの国土と国民でした。その社会は、この戦争が進行すると共に変わっていきます──しかしそれはどう記録されたのか。

中世欧州は、同じ時代の日本の中世社会と比較して、王侯から庶民まで含め人々の識字率が極度に低かったため、文字の記録がほとんどないのです。男性どころか女性貴族までが日記、物語、随筆を残し、和歌や辞世の句で感情を吐露した日本の感覚で考えることは、できないのでした。

この、聖職者以外文字の読み書きが出来ない世界では、年代記、王令、書簡、条約、裁判所記録くらいしか文字史料がない。

そして二つ目の視点。主戦場となったフランスの政治・社会構造の記録をもとにこの戦争を描きます。この戦争はイングランド王がフランス王位の継承権を求めた事から始まるのですが、当時イングランド王はフランス南西部にに広大な領土を持っており、その拡大と独立をも求めていたのです。

この複雑な様相をいかに解決させるか。こうして戦争が起きた──らしい。

| 教科書的にいえば、百年戦争は1337年に勃発する。イングランド王エドワード三世(位1327〜77)はフランス南西部の一角を、フランス王フィリップ六世(位1328〜50)の家臣として領有していた。西欧屈指のワインの輸出港、ボルドーの周辺である。しかし、この年フィリップはエドワードの領地没収を宣告した。これに対して、エドワードがフィリップの仏王位継承に異議を唱えて、戦争が勃発した。終結は1453年である。(P5) |

戦争が始まった頃、イングランド王国(現代のイギリスを構成する四つの国の一つ)の面積・人口は13万平方キロメートルに500万人弱。フランス王国は42万平方キロメートルに1700万人。単純計算で3倍の差がありました。

時代背景としては、西欧が全体として経済的に右肩下がりになったいた時代、とされます。人口は増加するのに食料生産は追いつかず、穀物不足でインフレが起き、人々の栄養状態が悪化していきます。この貧窮状態も1348年にペストが流行した温床となります。農業人口は減り、王侯貴族や教会の収入は伸び悩むし、農民蜂起も起きる。ローマ教皇庁では派閥抗争の果てに教皇座が1309年に南仏のアヴィニョンに逃げ出した結果、ローマに発った教皇と教会大分裂が起きたりもしています。

この時代の少し前、プランタジネット家のヘンリー2世はイングランド王であったのですが、同時にフランス北西部のアンジューとノルマンディーを領地に持ち、さらに妻であるアキテーヌ公相続人アリエーヌの領土も手にしたので、実質的にフランス領土の2/3を持っていました。しかし形式上フランス王ルイ4世に臣従しています。このへん、イングランドとフランスの国境がフランスにあったとする訳にはいかず、ややこしい。

とはいえヘンリーからリチャード1世を経てジョン王になり、フランスにあるイングランド王室領は縮小の一途をたどります。最終的に1259年、パリ平和条約が結ばれ、時のヘンリー3世は王家伝来のノルマンディーとアンジューを放棄してアキテーヌを領有し、フランス王ルイ9世に臣従することとなりました。

フランスで1328年にカペー朝のシャルル4世が後継者がいないままに死んだためカペー朝が断絶、傍系のフィリップ6世が即位してヴァロワ家が始まります。これに対し、シャルル4世らの姉妹イザベルを母に持つイングランド王エドワード3世が、フランス王位を請求したのでした。

この請求自体は、急遽持ち出されたサリカ法典によって否定され、エドワードには王位継承権がないことになったのですが、それで引っ込むエドワード3世ではない。

黒太子と呼ばれた勇猛な長男エドワードを筆頭に、フランスに上陸して戦争を始めたのです。

この戦争は、今は百年戦争と呼ばれているのですが、当時あるいはその後、そう呼ばれていません。80年とも、160年とも、200年とも言われていたそうな。これを百年という切りのいい数字で名づけられたのは、実は1822年、ナポレオン戦争が終わって王政復古期となったフランスで、ジャンヌ・ダルクの名が国民に浸透してナショナリズムが高揚した時期なのだそうな。厳密にどうなのかはともかく、区切りがいいこともあってこれを使うことで良いのではないか、と。

とはいえこの戦いに関しては、始まりと終わりをいつとするかについてもそうだが、何が主たる原因なのかについてもいろいろ議論があるのだそうな。

さまざまな要因、歴史の流れを列挙したのち、一つの論を挙げます。分かりやすいかな、これが。

| 改めて、百年戦争の原因は何か。戦争をしかけた英側の目的は何で、なぜ戦争を始めたかを重視すれば、英大陸領をめぐる主従関係の清算と考えるのが妥当である。しかし、「100年」かどうかはさておき、なぜ戦争はこうも長期化したのか。それは、主従関係の清算という難題が、仏王位継承問題を交渉カードとして争われたからである。もしこの王位継承問題がなければ、後世の人が「百年戦争」と名付けるほどの戦争とはならなかっただろう。(P39) |

国家としての、あるいは領土としての、はたまた国力としての大小に関係なく、臣従の礼をした以上イングランド王はフランスにある領土に関してフランス王に服従のしるし、臣従の例を取らなければならない。これがエドワード3世には我慢できなかった。だから、フランスの王位を求めた。フランス王に頭を下げさせたかった。

日本の教科書に出て来たような、フランドルの羊毛取引のことは、二の次三の次だったのだ、と。

ある意味、こんなたとえが出来るのかな。上杉謙信は足利義輝に臣従することは当たり前だったが、織田信長は足利義昭に頭を下げたままでいることが出来なかった。──ちがうかな。どうなのかな。

さてこれから戦闘の様相に入っていきます。とはいえこれを同じように追っていってはきりがないので、目次の章題を記することで代用。読みたくなったら本文を読めばいいのだから。

第一章 イングランドの陸海制覇 ──1337〜50年

1 エドワード三世軍とフィリップ六世軍の開戦

2 少数精鋭の英軍、大軍武装の仏軍

3 略奪と挑発、そして課税

第二章 フランス杯戦果の混乱 ──1350〜60年

1 ジャン二世の捕囚

2 立ちあがる悪王、商人頭、ジャックリー

第三章 平和条約をめぐる駈け引き ──1360〜80年

1 英大陸領の独立達成

2 ガスコーニュ地方からの戦争再開

3 シャルル五世の束の間の栄光

第四章 教会大分裂下の休戦と内戦 ──1378〜1412年

1 未成年王のリチャード二世とシャルル六世

2 内戦から生まれた祖国愛

第五章 英仏連合王国の盛衰 ──1413〜36年

1 ヘイリー五世の征服戦争

2 トロワ平和条約への賛否

3 仏 - ブルゴーニュの単独講和

第六章 フランス勝利への戦略 ──1437〜53年

1 ヘンリー六世を追いつめるシャルル七世

2 ノルマンディーとアキテーヌからの英軍撤退

3 戦争はいつ終わったのか

終章 百年戦争は何を遺したのか

ここまででこの戦争が終わったのだとすると、ここで残ってものはなにか。

それはイングランド人とフランス人の国家意識、国民意識、そして国境という意識。

イングランドは大陸に足をとどめずブリテン島へと退き、ドーバー海峡がふたつの国を分けました。

彼らは、自分たちはイングランド人でありフランス人であり、相手は違う国でもしかしたら敵であると認識しました。

イングランドはイングランドの王が統治し、フランスはフランス王が統治する国。ふたつの国の王が支配する土地に、領有権の重なる場所は、これ以後はない。

騎士道精神はベルトラン・デュ・ゲクランの時代以後廃れ、キリスト教が支配する中世の時代は終わった。

王に納税する臣民と、王が徴税する国家が生まれた。

ヘンリー五世がフランスに勝利し、その王位を請求し、フランスの王女を手に入れたことでイングランドは人はイングランド人であることを誇りに思った。

無力な乙女ジャンヌ・ダルクが徒手空拳のまま立ちあがりイングランド人を追い出したことで、フランス人は熱狂した。

王でなくイングランドを祖国と思う民、王でなくフランスを祖国と思う民が生まれた。

そう、近代的な意味での国家となるにはまだ距離はあったけど、その基本が出来上がった、この時代に。

| 百年戦争は、中世ヨーロッパという一つの社会が、次の社会へと変動していく様子を物語りながら戦われ、いくつかの遺産をもたらした。その一つ、王と臣民の対話による王国統治の理念は、次の100年間を超えて、長くフランス王国の土台となった。百年戦争とは、王と臣民を向き合わせた、中世ヨーロッパ最後の戦いだった。(P270) |

なるほど、こうして一つの歴史となったのですね。面白い。(2025/10/09)

読書メーターの記録より 読了:2020/5/6 |

ふたつの視点から百年戦争の通紙を叙述する、とのことです。

ふたつの視点から百年戦争の通紙を叙述する、とのことです。