トップへ戻る  作家/分野 一覧 |

|

|

|||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 管理番号 | 書 名 | メ モ | |

|---|---|---|---|

| S149-001 | 獅子の城塞 | 動乱の欧州で生きた日本の石工の物語 | |

|

|---|

| 管理番号:S149-001 | 32 歴史小説・西欧史 |

出版社:新潮社 | |||||||

| 書名:獅子の城塞 | ISBN978-4-10-122327-8 C0193 | ||||||||

| 新潮文庫 さ24-17 | 価格:990Yen | ページ数:768P | 本のサイズ:文庫 | ||||||

| 初版発行:2016/4/1 | 購入:2020/4/2 | カバー装画:戸屋勝利 | |||||||

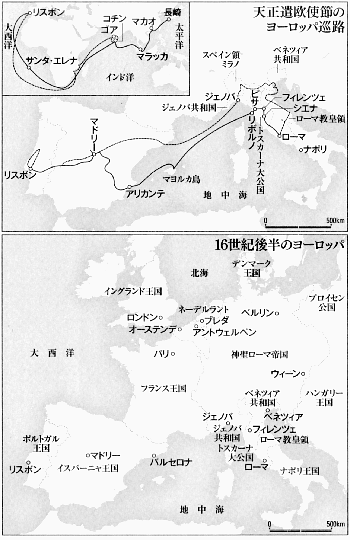

これは、戦国末期に近江国を拠点にして、寺院や城郭などの石垣施工を行った技術者集団としてその名を轟かせた石工、 これは、戦国末期に近江国を拠点にして、寺院や城郭などの石垣施工を行った技術者集団としてその名を轟かせた石工、物語が始まる天正9年8月、西欧の暦で1581年9月、次郎左は22歳。翌天正10年、のちに天正遣欧少年使節と呼ばれる四人のキリシタンの若者とその随員がローマへ旅立つのですが、次郎左は織田信長の命により新たな城を築く技術を西欧で学ぶためにそれに随行したのでした。

天正使節は天正18年つまり1590年には帰国しますが、しかし彼はさまざまな事情の中でヨーロッパの中を旅し、修行を積み、中世末期の欧州世界の重い歴史の中に足跡を残したのでした。 天正使節は天正18年つまり1590年には帰国しますが、しかし彼はさまざまな事情の中でヨーロッパの中を旅し、修行を積み、中世末期の欧州世界の重い歴史の中に足跡を残したのでした。出港は天正10年1月28日(ユリウス暦1582年2月20日)、マラッカ、インドのゴア、喜望峰、サンタ・エレナ島を経てリスボンに着いたのはグレゴリオ暦1584年8月11日でした。この行程だけで二年半。教皇の入るローマに入場したのは翌年3月22日。当時の世界の広さ、旅というものの苛酷さを思い知らされます。 次郎左は、故国での仏や神による宗教的な争いを見てきたこともあり、キリシタンとして入信することはありませんでした。キリシタンの使節の一員であればその方が自然だしその方が有利だろう、という声は何度もあったのですが、特にキリシタン、ローマ・カトリックの教義に魅力を感じなかったのでそのままでした。 そのため、ローマ滞在中に故国へ戻る道を断たれます。改宗するならば日本でエウロパふうのカトリックの聖堂を建てさせてやる、故国の大領主の、城塞や城壁を作れという命令を聞くことを許さない。改宗したくないのなら、マラッカで大聖堂を建立しろ。それがいやなら修道院で世話することは許されない、と宣告されたのでした。 ローマで職人として修行することを選んだ次郎左は、その時満で27。日本の数え方で29歳。  紆余曲折の末、次郎左はローマで石積み職人の親方のもとに身をよせ、やがて教会の圧力をいなすためにフィレンツェに移ります。彼を慕うルチアという女性と共に。 紆余曲折の末、次郎左はローマで石積み職人の親方のもとに身をよせ、やがて教会の圧力をいなすためにフィレンツェに移ります。彼を慕うルチアという女性と共に。時代は、ローマ・カトリックに反発するプロテスタント(新教)勢力が勢いを伸ばし、ハプスブルク家の支配に抗していた動乱のとき。スペイン・ハプスブルク家の支配するネーデルラント地方では、苛酷な統治に反発した住民が起こした抵抗運動が八十年戦争となっています。この戦争は1568年から休戦期間を経て1648年まで継続し、1648年にウェストファリア条約により三十年戦争(1618-1648)が終結したことと連動して終戦となり、ネーデルラントは独立します。ヨーロッパにおける中世の終わりとされた歴史の曲がり角。 次郎左は、大聖堂や宮殿を作る仕事と共に城塞や砦を作る職人として、この歴史の中で生きることとなります。日本に戻ることはもはやあきらめざるを得ない。 呼ばれてネーデルラントへ行くこととなったとき、彼はフィレンツェで石工組合の一員として迎え入れられます。黄銅のコンパスと差し金を与えられた石工たちによる、欧州に広がる石工たちの互助組織で、のちのフリーメイソンの母胎となったもの。これがのちに彼を大きく助けてくれることに。 この時代の戦いに戦国日本の牢人たちが参加していたというこの本の筋立ては、どこまで真実が含まれているのでしょうか。そんな事もあったのかもしれませんが、どうなのかな。 かつてマカオで出会った瓜生という牢人が、ネーデルラント共和国軍の銃士として戦っている、という事を次郎左が知ったのは、西暦の1600年のこと。日本を旅立ってから18年目になっていました。日本に通辞として渡らないかという誘いもあります。 しかし次郎左は、ルチアと、そして彼女との間に生まれた娘や息子たちと共に生きる道を選びます。 語り継がれたブレダの戦いの中で、戸波次郎左は何を行ったのか。歴史に何を残したのか。

これは、緻密に組み立てられた、見事な技術職人を主役にした歴史小説です。(2022/11/16) 読書メーターの記録より 読了:2020/5/13 |

||||||||||||