トップへ戻る 作家/分野 一覧 |

|

|

|||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 管理番号 | 書 名 | 翻訳者 | メ モ | |

|---|---|---|---|---|

| W006-002 | 海竜めざめる | 星 新一 | 海から現れた「敵」とどう戦ったのか | |

| W006-003 | 呪われた村 | 林 克己 | 異星人の不思議な侵略を受けた村 | |

| W006-004 | さなぎ | 峰岸 久 | 核戦争後、変質してく人類はどう生きればいいのか | |

|

|---|

| 管理番号:W006-002 | 10D ディザスター・侵略SF | 出版社:早川書房 | |||||||

| 書名:海竜めざめる | ISBNなし | ||||||||

| 原題:The Kraken Wakes(1953) | 翻訳者: 星 新一 | ||||||||

| ハヤカワ文庫SF264 681 | 価格:300Yen | ページ数:264P | 本のサイズ:文庫 | ||||||

| 初版発行:1977/10/15 | 購入:1977/10/18 | カバー:中西信行 | |||||||

その夜、午後11時15分、デッキの手すりでくつろいでいた私たちが空を見上げていると、赤い星が明るく光ります。不思議なことに大きくなっているよう。そんな馬鹿なと見つめると、赤い光は二つになり、さらに増え、移動しはじめます。合計五個が海中に沈んだのですが、私たち二人はそう思ったものの、人により数はさまざまでしたしその形状もさまざま。まあ、こういう緊急事態では人の記憶は歪められるもの。 当時EBC放送に勤務していた私は、記者としての立場を使って船長にインタビューし、公式記録である航海日誌に書かれている発光体の数も5個であった事を確認しました。このあたりの海の深度が六千メートル以上あるため、潜水できる深さでないことも。EBCというのは、BBC放送ではない民間最大の放送局なのですが、あまり名前が知れわたっていないため、いちいちBBCとはちがうことを説明しなければならないのだそうな。 その事件ののち、船は何事もなくサザンプトンに帰港します。面白いものを見たね、孫に話すネタになるかな、程度の認識で帰宅し、EBC放送に出社した私は、報じられた事件への反響(大量の投書の山)の担当を押し付けられます。 困ったなと思いつつ投書を調べていくと、その一通に興味を引かれました。高級レストランで会合したところ相手は空軍の大尉だと名乗り、台湾で同じような飛行物体を迎撃したことがあると告げます。取材を受けたと思っていいがソースは絶対秘密だと。

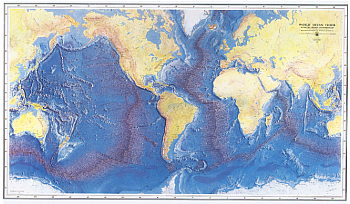

作者が舞台と考えている年代ははっきりしないけど、おそらく書かれた時代よりちょっと進歩した近未来。書かれたのはスプートニクが空を飛ぶ4年前ですので、その未来予想が現代の視点で見るといろいろおかしいことがあるのは仕方がない。でもそれをあまり意識させないのが作者の技量ですね。 その後、何度かの小康状態を挟み、この火球は世界のあちこちで発見されました。海中に落下したものもあります。その総数も、目的も、なにもかもわからない。鉄のカーテンの向こうが画策したものなのかも、わからない。しかしミサイルなどで迎撃することができることは確認されました。 これを領空侵犯と見たワシントン当局はモスクワへ抗議文書を送ります。思わせぶりな数日間の沈黙ののち、クレムリンはこう答えました。我が国に罪を押し付けるとは平和への挑戦だろうか、我々は優れた科学力でこの領空侵犯してくる不逞なやからをすでに20個以上撃墜している、と。  数週間後、私は海軍省に(むろん英国海軍です。原文はRoyal Navyだったんでしょうね)招かれて、極秘とは言わないが一般への公表は待ってほしいと言われつつ、奇妙な情報を見せられました。まず世界地図に示された火球の落下地点。なぜかムラがあり、大きな焦点五ヵ所に多い。 数週間後、私は海軍省に(むろん英国海軍です。原文はRoyal Navyだったんでしょうね)招かれて、極秘とは言わないが一般への公表は待ってほしいと言われつつ、奇妙な情報を見せられました。まず世界地図に示された火球の落下地点。なぜかムラがあり、大きな焦点五ヵ所に多い。キューバの南西、ココス諸島の南方千キロの海上、フィリピン、日本、アリューシャンの沿岸。 そして海底の深度の地図。(右図は拾い物) 火球は、深海を狙っているのでは。 数ヶ月経過し、事件は徐々にエスカレートします。これを敵と断じたアメリカ海軍と火球の戦闘事件がニュースとして世界を賑わせますが、それ以上にあちこちの海で行方不明になる船舶が徐々に増えていっています。 ソ連でも数隻の船舶が沈められ、例によって資本主義者や反動好戦主義者の陰謀だと騒ぎ立てます。アメリカでも巡洋艦キウィーナウ号が沈没し、わずか20名の生存者が救助されます。そして駆逐艦も。そこでアメリカは切れた。 アメリカ海軍はキウィーナウ号の沈没地点で、八千メートルの深海の水圧に耐えられる原爆を沈めました。それが海底まで沈下して爆発する現場に、運良く妻を連れた私も参加することができました。その後の、新聞記者たちの会話の中で、私たち夫婦はある人物の名を知ります。 ──アラステア・ボッカー博士。 ようやくマッドサイエンティスト、あるいはデウス・エクス・マキナの登場か?!(笑) と思えたのですが。 ボッカーは、この火球が陸上には絶対に落下せず、必ず海中に、それも深海の区域に落下することを指摘したのち、そこから論理を進め、他の惑星生物の飛来ではないかと結論づけたのでした。その惑星とは、おそらく高い圧力に耐えることから木星だろうと。 彼が異端とされ当局に黙殺されたのは、そこではない。ポッカーは自分の前提が正しいならば、とこのように論じます。

ディザスターSFとしての枠組みとは別に、この物語の悲劇は、ここから起きます。世界の国家は、政治は、軍人は、その判断をしなかった。生活圏の異なる異生物との共存を、拒否した。当時の時代背景としては当然だったのか。 第二部となる物語の中盤は、海から上陸してくる奇妙な「戦車」と人類の戦いになります。彼らの目的は、人類の拉致のようですが、目的は研究のためなのか食肉としてなのか、よくわからない。わからないまま、そして相手とのコミュニケーションは一切できないまま、戦場は深海に近い熱帯圏の海岸から、浅い海の沿岸に広がります。 海との戦いが徐々に広がる中、私はフィリスと共に、ボッカーらの先鋭的な議論とそれに反対する人々、怪物たちへの究極的な対抗策へのいつまでも結論の出ない甲論乙駁、各国の立場の違いによる責任の押し付け合いなどに嫌気がさして、コーンウォールの山荘に引きこもることにしました。 どっちみち私たち二人は、それなりに報道とか意見の調整とかで走り回ったことはあっても、しょせんは影響力のない一般人です。政争に巻き込まれるのは迷惑だし、EBC放送も退職した身。 その間も、世界の交易に対する打撃は深刻です。海洋を突っ切るルートは全面停止し、沿岸ぎりぎりを走る船舶にも被害が出ている状態では空輸に頼るしかないのですが、当然コストは跳ね上がります。かといって交易なしには経済は成り立たない。 このあたり、二度の大戦で交易ルートを締め上げられて破綻寸前になったイギリス人の危機感が見えます。アメリカ人作家には、このような側面は描けないのではないかな。なにしろ米国は、内陸交易が確保されていれば飢えずにすむ国なのですから。 山荘でのフィリスの秘密めかした行動、その言葉があとで意味を持ちます。 彼女の国民が自衛のために武器を取ることを許さない政府への批判。これはウィンダムの心の声なのかな。

私たちが山荘にこもっているうちに、事態は次々進行します。数週間後に下の村に下りてみると、見物席といった状態だったヨーロッパの沿岸にも怪物は来襲し、被害は広がっています。しかし防衛側も徐々に戦い慣れしてきたため、蹂躙される一方ではなく撃退した例も見られるようになってきていたのでした。 第三部は、不穏な情勢から始まります。そのニュースは、半年後のことでした。 船舶交通が絶えてしまったために発見が遅れたのですが、西部大西洋、北太平洋などに異常に濃い霧が発生していたのです。 これが何を示しているのかを人類が知るには時間がかかりました。 一攫千金を狙う冒険心にあふれた交易船の船員が発見したことですが、ヴィクトリアランドの氷河がロス海へ向けてたいへんな量の氷山を流している、というのが第一報。続いてウェッデル海でも、限りない量の氷原が壊れ、氷山を分離しているという。 その執筆が世に現れるたびに、現代の用語を使うと「炎上」を巻き起こすボッカー博士がこれをネタにコラムを書きます。

その攻撃は、原子エネルギーを使って北極海と南極大陸の氷を溶かそうという超大規模なもので、その作戦はすでに充分進んでおり、すでに多くの永久氷塊が溶けつつあり、その結果が今回見つかった北極圏の濃霧であり、南極周辺の氷山の大発生である。 今はまだわからないが、やがて海水面は上昇をはじめる。人類はこの危機に備えなければならない。 こりゃいくらなんでも度が過ぎる、どこまで本気なのかしら、とはフィリスの言葉。 こんな大規模な「攻撃」など、いくら深海にいるからといってできるはずがない、というのが、フィリスだけではないおおかたの人々の思い。しかし──。 ウィンダムのディザスターSFはここから本領を発揮します。そんな馬鹿なと考える人類と、驚天動地の作戦を押し進める怪物。 このSFで最も怖いのは、この終盤の抗いようもないとんでもない攻撃ではなく、人類の愚かさでもなく、この怪物について人類は最後の最後まで、その形状、その数、その起源、その形態、その指向、人類に対して敵意を持っているのか、などについて、まったくわからないこと。わからないままで話が進んだこと。 終盤、物語の中では、とある日本人の技術者が深海の生物を殺すことができる装置を開発し、それが使えそうだとわかります。 これが、未来への希望となるのか。 そしてお話は終わる──え、それでいいの? 怪物をやっつけて正義のヒーローが五番街をパレードするまでやらないの? ああそうか、ウィンダムはイギリス人なんだ。アメリカ人みたいにヒーロー万歳指向はないんだ。 ちょっと尻切れトンボだけど、これで終わりです。日本製の新兵器が通用するのかすら、わかりません。 ま、いっか。 ところで、この本の翻訳は珍しいことに星新一さんです。福島正実さんに勧められたからだそうな。

読書メーターの記録より 読了:2025/8/1 |

|||||||||||||||

|

Ver. 2.23 |

|---|

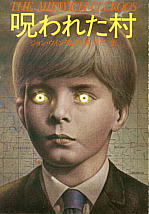

| 管理番号:W006-003 | 10D ディザスター・侵略SF | 出版社:早川書房 | |||||||

| 書名:呪われた村 | ISBN978-4-? | ||||||||

| 原題:The Midwich Cuckoos(1957) | 翻訳者:林 克己 | ||||||||

| ハヤカワ文庫SF286 早川文庫755 | 価格:360Yen | ページ数:307P | 本のサイズ:文庫 | ||||||

| 初版発行:1978/4/15 | 購入:1978/4/13 | 表紙イラスト:角田純男 | |||||||

これは、ミドウィッチ村という、あるイギリスの村で9月26日に起こった物語から始まります。 これは、ミドウィッチ村という、あるイギリスの村で9月26日に起こった物語から始まります。語り手は、わたし。リチャード・ゲイフォード。こののんびりとしたミドウィッチ村に住み始めて一年。たまたま問題の日は、自分の誕生日と本の出版を祝うため、ロンドンに行ってささやかなお祝いをしていました。この事で、妻ジャネットから生涯感謝されることになります。 ミドウィッチ村というのはロンドン近郊らしい。場所はわかりませんが、1000年以上の歴史があるのに目立たない静かな村だったそうです。 ミドウィッチ村の生まれたいきさつを、誰にも納得できるように説明することはむずかしい。ここは市場を確保していく戦略上の要衝でもなかったし、車馬交通の要所でもなかった。いつの間にか起こるべくして起こったというほかはない。中世の土地台帳には小村落とだけ記してある。そうして、鉄道敷設時代には無視されてしまったけれども、馬車道と可航運河を持っている程度の小村として、今日まで細々と続いてきたのだ。 周知のかぎりでは、別に依存できるような有望な鉱物もなく、飛行場や、爆弾練習場や、軍の学校の好適地として公的に認められたこともない。ただ一度、政府が調査に入り込んできたけれども、地主の屋敷の増改築さえ、村民の生活にはほとんど影響を与えなかった。ミドウィッチは一千年もの間、よい土壌の上に、牧歌的な事なかれ主義に包まれていき、まどろみ続けてきたのだ。もし9月26日の深夜の事件がなければ、次の一千年も同じような生活が続いていくだろうと考えられぬ理由はどこにもない。 こんなのんびりした村で9月26日、何が起こったのか。 その次の日に帰宅しようとしたゲイフォード夫妻は、警官と軍隊が作る通行止めに止められます。演習で入れないという。振り切って回り道をして村に近づいたのですが、歩いていると夫婦二人で意識を失い、気付くと鉤の付いた棒で引きずり出されていました。ある一定の境界の中に入ると誰もが瞬時に気を失ってしまうらしい。兵隊たちに解放されているうちに、長年の友人であるバーナード・ウェストカット大佐に出会います。情報部にいるはず彼が、いったいここで何をしているんでしょう。 9月26日22時17分、ミッドウィッチ村からの電話が止まります。円盤形の飛行物体が村に着陸したらしいと言う目撃証言もあります。 緊張して見守る兵士の前で、28日早朝、その「境界」は消滅していました。中にいた村人を含めた生物はただ眠っていただけのようです。それ以後、なにも起こらなかったかのように平常に戻ります。その間の事故により死んだ11人と、負傷したもの、夜間の冷気で病気になったものを除いて。 いや、戻ったと誰もが思ったのです。 しかし、数週間後。 この村の、子供を産める年齢にあるすべての女性が妊娠していることが発覚します。既婚・未婚にかかわらず。処女であろうがそうでなかろうがおかまいなしに。村の女性たちの起きる精神的ショック、男たちの狼狽。異常に耳を貸さないもの、運命に唖然とするもの、自殺を図るもの。医師に助けを求めるもの、牧師に救いを求めるもの。 混乱は何とか収集されたもの、謎は謎のまま。やがて出産の時期が来ます。人により時期に差はあるものの、すべての妊娠した女性から、赤ん坊が生まれたのです。男31人、女30人、すべて虹彩が蛍光性を持つ金色の赤ん坊が。 原題にあるCuckoosとは、むろんカッコウのこと。カッコウは自分の卵を別な鳥の巣に入れる習性があります。別な鳥は自分の子だと思ってカッコウを育てます。これを「托卵(Brood parasite)」という。村人は、カッコウの餌食になったのか。 謎の赤ん坊は、外観は人間の姿ですが、普通の子供の倍ぐらいの割合で成長していきます。事故で数人死にましたが、30人の男の子は男の子同士、28人の女の子は女の子同士で意思の疎通があるようです。一人に教えると、全員が即座にその知識を得る。 子供を捨てようとした者、この村から逃げようと思った者、すべてがそうしてはならないと強烈に強制されることに気付きます。この子供たちは、他人にその意志を強制することができるのです。 9年経ちました。9歳になった子供たちは、自らの意志を持ってこの村の大人たちを支配しています。彼らに悪意を持った者、彼らに害をなそうとした者は、不可抗力であっても、次々と死んでいくのです。やがて村人は、誰一人村を出ることができなくなります。 しかし、彼らが何を目指しているのか、そして何をしたいのか、それがわからない。 静かな村に起こったこの事件は、実は世界規模の大事件の一端であることがわかってきます。 わたしゲイフォードは、バーナード・ウェストカット大佐に恐ろしい話を聞いたのでした。これは世界でほぼ同時に起きたことなのだと。 北部オーストラリアに起きたとき、23人の胎児はなぜか生まれてすぐに死んだ。カナダ、ビクトリア島のエスキモー部落では、どうやら生まれた子はすべてその場で殺されたらしい。鉄のカーテンの向こう、外蒙古のイルクーツク地区では、妊婦は胎児ごと殺された。それ以外にも何例かあったらしいが、未開の地ではみんな化け物だということで殺されたらしい。 もっと東のオホーツク海のギジンスクでは、ロシアは警戒しつつ隔離してそれを観察したあげく、ミッドウィッチの子供たちと同じ現象が現れた時点で、ある判断を下したらしい。

イギリス人がそんな事ができるのか、という心配は、変な意味ですが杞憂となりました。子供たちはみな、ギジンスクの子供たちの運命を瞬時に知り、村の近辺を巡る航空機のパイロットすべてに自殺を強制し始めたのでした。 もう彼らを止めることは、誰にもできないようです。 村の人々の運命は。人類はどうなるのか。 間違いなくこの本、20年以上読んでいません。おかげでありがたいことに、この本の結末は、すっかり忘れていました。 ああ、こんな終わり方をしたんだ... この最後を読み直すためだけでも、読み直す価値がありましたよ、これ。 それと思ったのは、この本には、最近のパニック映画に出てくるような、醜い自称預言者、悲鳴をあげる低脳たち、目先の自分の正義のために銃をぶっぱなす阿呆が出てきません。最後に地球を救う、見捨てられた教授と美しいその娘と無骨な若い助手など出てきません。そういうアメリカ文化へのちくりとした揶揄さえあります。 イギリスだから、って事ではないのかも知れませんが、淡々と恐ろしい運命の中を生きて反撃する人々の描写って、妙に波長が合います。 今回見つけたのは偶然でしたが、ジョン・ウィンダムの本、またあさってみたくなりました。(2009/5/12) |

||||||||||

|

Ver. 3.05 |

|---|

| 管理番号:W006-004 | 10 SF一般 | 出版社:早川書房 | |||||||

| 書名:さなぎ | ISBNなし | ||||||||

| 原題:The Chrysalids(1955) | 翻訳者:峰岸 久 | ||||||||

| ハヤカワ文庫SF.325 879 | 価格:360Yen | ページ数:328P | 本のサイズ:文庫 | ||||||

| 初版発行:1978/12/15 | 購入:1978/12/18 | カバー:中西信行 | |||||||

主人公は、わたし。デイヴィッド・ストローム。 主人公は、わたし。デイヴィッド・ストローム。物語は、わたしがまだ10歳で小さかったころの挿話から始まります。ソフィーという同年配の少女と出会ったことがありました。彼女は、隠していたのですが足の指が6本あったのです。そのときすぐには、わたしが毎日聞かされているあの戒律との関連に気づかなったもの。

それらを断固として排除するコミュニティに生まれたわたし。わたしの父は特に厳格なことで有名で、一切の変異を認めず、わずかでも変異が起きた農作物、家畜などは規則に従って焼却処分し、変異が起きないことを確認できるまで厳しく監視する人。変異が起きた「人」であれば、考えるまでもない、神の名の元に「処分」してはばからない。 わたしがふと、自分の手を怪我して上手く包帯が巻けなかったとき、「もしぼくにもう一本手があったら」簡単にできたのに、とふらりと言ったことを聞きとがめ、神を冒涜した息子を説教と鞭で罰したもの。 そんなジョセフ・ストロームの息子と知ったソフィーの両親は恐怖に駆られますが、わたしはむろん秘密を守ると誓いました。しかし、わたしのせいではなくソフィーの秘密が漏れたとき、ソフィーの家を父に報告させたのは、父の鞭。 <つまずき>であり<冒涜>である娘を連れた三人の家族は、逃亡中に捕まります。その後の運命は語られません。 わたしは、子どもの頃から秘密と味方をもっていました。 秘密とは、わたしは会話できる相手がいたのです。言葉でなく、頭の中で。合計8人の、どこにいるのかもわからない、おそらく同年配くらいの人たち。心と心で話すだけ。そんなことは普通の人間にはできないこと。つまり、わたしも<つまずき>なのです。 味方とは、血はつながっていない、母の姉妹の夫であるアクセル叔父。怪我をするまでは船乗りとして海に出ていたのですが、妻、つまりわたしの叔母が死んだのちここに身を寄せることとなった人。器用でなんでもできるため、父は家族の一員として扱っています。このアクセル叔父はわたしの友達で、<つまずき>の秘密こそ明かしていませんが、信頼して何でも相談できる相手。 ソフィーのことから数年後、妹のペトラが生まれます。 彼女が生まれても、家族は生まれたとはいわない。気づかぬふり。父が検査官を呼んで、赤ん坊の五体に全くの欠陥、<つまずき>がないことが確認されて初めて、彼女は公式に生まれたことになるのです。 ソフィーが生まれたすこしあと、ハリエット叔母が自殺します。それもまた、この世界の挽き臼に磨りつぶされた弾片。 <つまずき>を生んだ女は二度までは鞭で打たれ、三度目には法律の保護から外されて売られます。それがルール。 やがてアクセル叔父に、わたしの秘密と仲間たちの事を告白したのち、叔父はその仲間のことをよくわかるようにしなくてはいけないと言います。かすかに声が聞こえる者もいましたが、その時点ではっきりわかったのは6人。

それが、一人増えたのです。 立って歩けるようになったペトラが池に落ちたとき、その悲鳴を心で聞いた仲間全員が彼女のところに殺到したことで、それがわかりました。無意識にそのちからを使っているだけだとは思いますが、これは大変な事になる。

そして、年月を経て、ついに脱出した仲間たち。アンの裏切りはやむを得なかったにしても、それが引き金の一つになったのも事実か。追っ手の中にまだ正体を知られていないマークがいたことで、なんとかうまくまいて追跡を逃れられそうになりますが、じわじわと神の正義を体現する大人たちは追って来ます。 もっとも遠くの人と会話できるペトラに希望を託し、通信を試みる仲間たち。 はるか彼方の人は、彼らのいるラブラドールがどこなのかわからないという。そして文字のかたちでその居場所を教えてくれます。「Zealand」とペトラは読む。 そんな土地はない、「Sealand」海辺の土地ではないか、とわたしたちは思う。海辺のことではないか、と。 まさか地球の反対側に通信できたとは、だれもわからなかったのでした。 逃亡中に、今度はフリンジ、つまりミュータントたちの居住区で彼らに捕まってしまうわたしたち。段々強くなる「ことば」に従って、なんとか時間を稼ぎます。このフリンジの住民たちもまた、偏見の中に生きています。自分たちとは異質の人間を許容できるとは思えない。 「ことば」をよこす人々は、二つの島からなる小さな国にいたために惨禍を免れたのだという。そしていま、徐々に変質していく人類をまとめようとしているのだそうな。 わたしたちのような人々、特にペトラは彼らが守り育てるべき重要な人物であるらしい。 逃亡の果て、わたしはペトラに、仮借ない追跡者の中に父がいることを告げます。それでどうなるのか。 神の名の元に<冒涜>を抹殺しようとしている父に、今さら何を言えるのか。

そして、わたしたちは彼らに救い出され、追って来た父親たち追跡者を彼らはどうしたのか。

さなぎだった彼らは、どんな蝶になるのか。 ネット上の感想で、この世界をカルトという言葉で評した人がいます。ちがうと思うよ。 偏見と因習の中で、奇形や人と違うものを忌避し排除する発想は、むしろ「普通の」日本人の方に多いのでは。宗教はこの場合、あくまで背景に過ぎないと思うんだ。アメリカの、たとえばハインライン世界での宗教の描き方とはちょっと違うんじゃないかな。 1955年でウィンダムはこんな物語を残していました。 ──すごいね。(2019/3/3) 読書メーターの記録より 読了:2019/2/17 |

||||||||||||||