トップへ戻る 作家/分野 一覧 |

|

|

|||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 管理番号 | 書名 | 備考 | |

|---|---|---|---|

| B066-001 B066-002 |

「坂の上の雲」では分からない 旅順攻防戦 「坂の上の雲」では分からない 日本海海戦 |

司馬遼太郎の「坂の上の雲」への新たな解説 | |

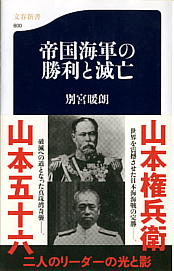

| B066-003 | 帝国海軍の勝利と滅亡 | 帝国海軍に関する二人の山本による批判論 | |

|

|---|

| 管理番号:B066-001 | 52J 戦史・戦争ノンフィクション(日本) |

出版社:並木書房 | |||

| 書名:「坂の上の雲」では分からない 旅順攻防戦 | ─乃木司令部は無能ではなかった─ | 発行 2004年 | |||

| 初版発行:04/03/10 | 購入:04/12/01 | 価格:¥1800 | ページ数:291P | 装丁:64ソフトカバー | |

日露戦争で最も悲惨とされた旅順攻防戦のことは、多くの日本人と同じに、司馬遼太郎氏による、名著の誉れ高い「坂の上の雲」で知りました。 日露戦争で最も悲惨とされた旅順攻防戦のことは、多くの日本人と同じに、司馬遼太郎氏による、名著の誉れ高い「坂の上の雲」で知りました。司馬氏は、乃木希典(のぎ・まれすけ)という一人の軍人のことを、その過去の名声と虚像、そしていかに彼が無能であったかについて、執拗なまでの筆致で書きました。この本を読んだ世代は、だいたいにおいてこれによって乃木神話が形作られる前に崩され、彼の名声を泥の中に落とすことに何の抵抗も感じなくなっていったものです。 そうなのでしょうか? 歴史とは、一方的な解釈によるものではないはずです。 乃木神話に対するアンチテーゼと司馬氏は言いますが、しかしそもそものテーゼを知らない世代は、それを単純な真実と見てしまいます。これは、おかしな事にならないかな? 「坂の上〜」に関して、主として海軍の描き方の中で、事実あるいは事実に基づく新しい解釈とのズレが見られ、信憑性に疑問がありました。一方的資料を基にフィクションをふくらませた結果、別の資料から見て明らかに事実と反するようになってしまった記述が多々あります。 少なくともぼくの頭の中だけでも、寄りすぎた揺れを戻しても良いのではないかと思いました。 この本「旅順攻防戦 ─乃木司令部は無能ではなかった─」は、一つの解答を与えてくれます。 結論から言いますと、著者は「坂の上〜」と司馬遼太郎氏に捕らわれ過ぎているように思います。 新しい解釈、新しい考えなのだから、もっと広く視点を拡げても良いのでは。 ここで言う旅順とは、中国の黄海に突き出た半島の突端にある旅順軍港と、それを守る旅順要塞であり、日露戦争において日本軍は、たった四個軍しかない戦力の一つ、第三軍を裂いてここの攻略に当たらせました。 1904年5月2日、第一師団と第十一師団をもって新編成なった日本第三軍司令官として乃木希典中将が親補され、6月26日に遼東半島先端部の山岳地帯を占拠します。それ以後約半年の間凄惨な死闘がつづき、1905年1月1日に要塞司令官ステッセル中将は降伏しました。 日本軍の損害は、戦死15,500人、負傷者45,000。ロシア軍の損害は、戦死者約10,000人、負傷者約25,000人、捕虜約39,000人。また、ロシア側の途中戦没者約5,000人。 城攻め三倍則、という言葉があります。城塞にこもる敵を攻略するには、三倍の兵力がいると。日本の戦国時代の経験則です。乃木希典にあたえられたものは、難攻不落と呼ばれた近代要塞を攻略するためには不十分な火力と、敵兵の2倍に満たない戦力、そして近代戦を知らない軍組織でした。 司馬氏は説きます。日本軍は、旧式の兵器と、旧態然とした軍事ドクトリンと、形骸化したまったく同じ肉弾突撃しか持っておらず、あたら優れた兵士をただ殺すだけだったと。数万の兵士は、無能な司令官、頑迷な参謀、人の生命に何ら重きを置かない日本陸軍の挽き臼の中で、旅順要塞の埋め草となったと。 すべて嘘だ、と別所氏は、実は言い切っていません。しかし、彼の説くところはまさにそれです。 司馬氏は、自らの属した日本陸軍を憎むあまり、日本海軍の価値を無為に持ち上げ、真実をねじ曲げて乃木希典と日本陸軍を貶めたのだ ──著者の言いたいのはまさにそこです。 著者は、綿密な記録を上げてこのように説明します。 日本の兵器は、当時の世界の水準の中で最善のものであり、世界に誇れるものであったこと。 日本陸軍は、銃剣突撃を嫌い、可能な限り火力を重視していたこと。 ベトン(コンクリート)、塹壕で守られた城塞には、砲撃を集中しても局地的な効果しかなく、消耗戦以外に攻略の方法がないこと。 数回行われた攻撃はことごとく無惨な失敗であったと酷評されているが、戦略目的はすべて攻略しており、常に包囲陣は縮められていたこと。 戦闘のたびに、第三軍司令部は司令官の指揮の下に、戦術・戦略を徐々に改良し、至らざるを正し、肉弾による消耗戦以外に方法がないことを認識し、悲痛な、そして断固たる信念の元にそれを行ったこと。 かの有名な二〇三高地の占領は、経過であって終着点ではなく、それによって港内への砲撃が可能になったのではないこと。 何より驚くべきは、砲撃によってロシア旅順艦隊が壊滅したのではなく、旅順艦隊はそれ以前に戦闘力を失っており、砲撃によってではなく自沈によって沈んでいたこと。 そして、旅順要塞の攻略の目的は、旅順艦隊を沈めるためではなかったこと。 既成概念をひっくり返す説は、面白い。願わくば、この新説にきちんとした根拠があらんことを。 |

|

|---|

| 管理番号:B066-002 | 52J 戦史・戦争ノンフィクション(日本) |

出版社:並木書房 | ||

| 書名:「坂の上の雲」では分からない 日本海海戦 | なぜ日本はロシアに勝利できたか | 発行 2005年 | ||

| 初版発行:05/5/10 | 購入:05/5/14 | 価格:¥1800 | ページ数:349P | 装丁:64ソフトカバー |

『「坂の上の雲」では分からない』シリーズ、第二弾です。 『「坂の上の雲」では分からない』シリーズ、第二弾です。タイミング的にもちょうどよろしいかな?日本海海戦は明治38年5月27日ですからね。 第三弾は、俳句論...になるワケはないよな。(苦笑) ここでも、既成概念をひっくり返す説が次々と出てきます。 おそらく、この中のいくつかは、これ以前にも何らかの形で提唱されていたのではないかと思いますが、これだけまとめてくれば怖いものなしですね。いや、脱帽。 標的を司馬遼太郎氏だけではなく、海戦や砲術理論で司馬氏がおおいに参考にした黛治夫元海軍大佐の著述まで、遠慮会釈なく斬り捨てています。お見事。 海軍の虎、山本権兵衛提督をここまで批判した説も珍しい。 この方(山本権兵衛海軍大将)については、人の好き嫌いの激しい人で、また毀誉褒貶が多い人だったのは承知の上でぼくはファンですが、それを踏まえてもこの批判にはうなづけるところもある。 また、砲術理論に関して、うなずける点が多いのですが、訓練と技量に価値を置かないような考え方にはちょっと疑問もあります。優れたソフトウエアがあれば必ず優れた結果が出せるとは限らない。どんな優れた設備があっても、爆音と煙の中でも瞬時に使いこなせる能力は、訓練と伝統に負うものが多いのではないか。技量が神の域にまで達したと言われる「大和」方位盤射手、村田大尉の話などを読むと、猛訓練による命中率の差はあるとぼくは思うのですが。 ま、そういう一面もありますが、それはそれとして。 この本には、これまで知られなかったたくさんの薀蓄が眠っています。面白い。 サウンド・オブ・ミュージックに出てきたトラップ男爵が、オーストリア=ハンガリー帝国で水雷の研究をしており、魚雷を発明したイギリス人ホワイトヘッドの娘を嫁にし、彼女がたくさんの子を残して産褥で死んだのちにマリアという修道女を後妻とした、とか。 鈴木貫太郎中佐(終戦時総理大臣)がロシア戦艦を撃沈したのは、魚雷ではなく連携水雷であった、とか。(ほんとうか??) また、誤謬に対しては相変わらず厳しい指摘をします。 司馬氏がさんざんにあげつらった「宮廷遊泳術に長けた皇帝のお気に入りロジェストヴェンスキー」は、実は「ロシア随一の砲術の大家で実戦部隊を率いるにたる技量を持った提督」であり、「水兵上がりで現場で人気のあるマカロフ提督」は「ロシア海軍士官学校トップ卒業のエリートであり、ロシア海軍きっての理論家提督」であると言います。 日本海海戦での有名な、第二戦隊が第一戦隊のミスをカバーしたとされる場面についても、新たな解釈をしています。なるほど、そういう視点もありか。魔の28発めか。 確かにこの本の流れに沿って考えてみると、いろいろと司馬氏の本にはつじつまが合わない点が多い。 とはいえ、(と、再び別宮氏に逆らいますが)ここで考慮すべきは、司馬氏は「小説」を書いたのだ、という点ではないかと思いますが如何? たしかに司馬氏の間違いは多いのですが、問題とすべきは事実の間違いよりは解釈の間違いではないかな。 しかし、こうアンチテーゼがあればあるほど、挑戦すべき壁である「司馬遼太郎」という、一時代を築いた小説家・思想家の大きさが際だつような気がするのは不思議です。 大きく叩けば大きく返ってくる鐘の音、それが司馬遼太郎であり、司馬史観なのでしょうか。 司馬史観には、納得がいかないところは多いのですが、存在は偉大です。 最後は、一般的には海軍の良識派とされた井上成美大将たちへの痛烈な批判となって終幕となります。 真に海軍の、軍隊の存在価値、存在理由を正確に把握していたのは、海軍こそ良識の砦であると言い切った条約派ではない、海軍とは天皇を頂点にいただく日本という国家のものだと考えた艦隊派ではないのか、という。むろん、「統帥権干犯」という無責任かつ我田引水な暴論は別として。 こういう視点も、いささか馬鹿げて見えるところはあるが、アンチテーゼとしてあっていい。かなりつじつまが合わないところはあるけれど。 何もかも同じ考え方ではいけない。(2005/5/28) 参考までに。別宮氏の本に関して、こんな反論もあり。 →桜と錨の気ままなブログ |

| Ver. 2.23 |

|---|

| 管理番号:B066-003 | 52J 戦史・戦争ノンフィクション(日本) | 出版社:文藝春秋社 | |||||||

| 書名:帝国海軍の勝利と滅亡 | ISBN978-4-16-660800-3 C0231 | ||||||||

| 文春新書 800 | 価格:820Yen | ページ数:286P | 本のサイズ:新書 | ||||||

| 初版発行:2011/3/20 | 購入:2011/4/14 | ||||||||

この本は、なんと言ったらいいのだろう。 この本は、なんと言ったらいいのだろう。日本海軍の盛衰を、二人の「山本」を際だたせて描いたもの、というのが一番いい言葉かな。 そしてこの時代の歴史を、作者・別宮さんの目で見て、切り取って解説したもの、ということか。 さて、一読して驚いた。というより、読んでいるとき驚いた。 面白い視点、新たな視点もありますが、総じてなにか誤解がないか、この方。 いったいどんな資料を見てこの本を書いたんだろう? まず、日本海海戦の陰の立て役者である山本権兵衛を讃えて、真珠湾奇襲作戦を行った山本五十六を誹謗します。これは歴史解釈の問題ですから、そんな視点もありか、でいい。 これだけをもって日本海軍の隆盛と破滅を書くには不十分ですから、まんべんなくさまざまな人物も俎上に上がります。上は昭和天皇から、軍人、政治家、官僚まで。作者が褒め称える人々と貶す人々のパターンを見ると、この方はいわゆる艦隊派の方に傾いている傾向はありますね。それ自身は面白い。 しかし、なんと言ったらいいのだろう。 材料に使った歴史的事実とその解釈の文章を読んで、あちこちで眉に唾つけたくなるのです。 ◎日本海軍創世時代、あるいはその少し前の時代の、日本海軍が兄事した英国海軍の制度について。

そうであれば、東郷平八郎は英国の商船学校しか行っていないが、制度からして英国海軍兵学校へ行ったことになるのか?(爆) また、英国の士官は元々はれっきとした紳士、貴族階級であり、平民・中産階級が一定以上の割合を占めたのは1800年代後半以降になってからではなかったかな? また士官になった王族は全体の中ではごく僅かであり、目だつにしてもたいした数ではないはず。 ◎世界の陸海軍の扱いを説明し、日本の陸海軍のありようが他国と違うと説明するところ。

またナポレオン戦争の時代(1780頃-1815頃)以前より、フランスにも英国にもそれ以外の国でも、行政的な区分けとしての陸海軍省に相当するものはあった。チャーチルがWW1において海軍大臣だったのは周知のこと。またアメリカでは1947年に国防総省として統合されるまで、陸海軍は別々の「省」に管理されていた。 ◎世界の海軍戦略について説明したところ。

また当時、国際法上の論争なんてあったっけ? ◎日露戦争の日本戦艦が連装砲塔などの優れた兵器を持っていてロシアに優越していた説明。

◎19世紀以降、つまり1801年以降の戦争の宣戦布告の存在についての論。

それより、19世紀以前には、奇襲によって一方的に戦争を開始した国家はなかったと作者は考えているのだろうか。 ◎日米の空母護衛陣形について。

日本では、レイテ沖海戦の栗田艦隊も大和の沖縄特攻でも、戦艦を中心にした輪形陣で戦闘した。 ちなみに「輪形陣(りんけいじん)」という言葉は記憶にあるが、「輪陣形」という言葉は初耳。 著者の論、たとえば山本五十六や井上成美の戦略論を批判する文章には、一理あります。 しかし上記を含め、あちこち何十箇所も、専門家ではない鐵太郎の知識で読んでも、言葉として理屈として解釈として疑問のある文章が散在しています。こうなると鐵太郎にとって、なにが書かれていても説得力に乏しい本だと言わざるを得ません。 本文の、氏の理論についても、一理はあるにしても論理的な破綻も見うけられるので突っ込みたかったのですが、それ以前の文章でつまずきました。なんでこんな内容の本を出すのかな。 なんだかなぁ。(2011/4/23) |

|||||||||||||||