トップへ戻る 作家/分野 一覧 |

|

|

|||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 管理番号 | 書 名 | 翻訳者 | メ モ | |

|---|---|---|---|---|

| C067-001 | 彼らは来た | 松谷健二 (補:金森誠也、他) |

ノルマンディー上陸作戦をドイツ軍の側から描いた力作 | |

| C067-002 C067-003 C067-004 |

バルバロッサ作戦(上) バルバロッサ作戦(中) バルバロッサ作戦(下) |

松谷健二 | ドイツ軍、ソ連の大平原になだれ込む | |

| C067-005 C067-006 C067-007 |

焦土作戦(上) 焦土作戦(中) 焦土作戦(下) |

松谷健二 | ドイツ軍、ソ連の大平原から撤退する | |

| C067-008 | 砂漠のキツネ | 松谷健二 | アフリカ軍団、かく戦えり | |

|

Ver. 3.01 |

|---|

| 管理番号:C067-001 | 52 戦史・戦争ノンフィクション |

出版社:中央公論社 | |||||||

| 書名:彼らは来た | ノルマンディー上陸作戦 | ISBN4-12-002863-1 C0098 | |||||||

| 原題:Sie kommen!(1960・1994) Die Invasion der Amerikaner und Briten in der Normandie 1944 |

翻訳者:松谷健二(補:金森誠也、他) | ||||||||

| 価格:3800Yen | ページ数:480P | 本のサイズ:140×200HC | |||||||

| 初版発行:98/12/10 第4版:01/4/5 | 購入:2014/8/14 | 装丁:しいまみつお(伸童舎) カバー写真:WWP/AP |

|||||||

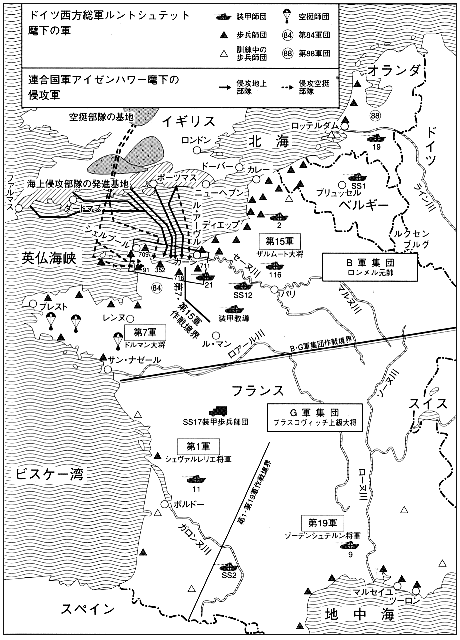

原本は、1960年に刊行されたのち、ノルマンディー上陸50周年に当たって著者自身によって追補されました。この本はこの追補版に寄っています。 原本は、1960年に刊行されたのち、ノルマンディー上陸50周年に当たって著者自身によって追補されました。この本はこの追補版に寄っています。翻訳は松谷健二さんが長年の間翻訳を続けてこられたのですが、この追補分に関しては松谷さんは1998/2/9に急逝されたことにより間に合わず、金森誠也氏、鰍沢伶平氏、北村祐司氏によって行われたそうです。この本の中で、この追加新訳分についてはわかりやすいように記号が入っています。ふむ。 6月3日、フランスの海岸で鳩を撃ち落とすドイツ軍のギュンター・ヴィッテ曹長の場面から始まります。撃ち落とされた鳩は伝書鳩で、小さい手紙を携えていました。、内容は数字と奇妙な記号、そしてキツネの絵、それだけ。にやっと笑って鳩と通信文をヴォルシュレーガー少尉に渡す曹長。 この伝書鳩は、イギリス空軍省の伝書鳩部がその6月の3年半の間にフランスに送りこんだ16,554羽の一羽でした。生還率はほぼ11パーセントだったそうな。 その数日後、第二次世界大戦後半の1944年6月6日、ドイツ軍が占領するフランスの、英国に面したノルマンディー半島に、現在に至るまで世界最大規模の上陸作戦であるノルマンディー上陸作戦が行われました。 この本は、その日から8月25日までの80日間の激闘を、ドイツ軍の側に視点を据えて、重厚に、じっくりと描いています。  1942年以来、ドイツ軍統帥部は西側に第二戦線が形成されることを予測し、準備を進めていました。1944年6月現在、ドイツはライン川の西に58の師団を擁していたそうです。そのうち48個は歩兵で、10個は1370台の戦車と17万の将兵を有する装甲師団。陸軍、武装SS、空軍野戦部隊を含めると、西方総軍最高司令官ゲルト・フォン・ルントシュテット元帥の下には、187万3000名にのぼる将兵が待機して、待っていたのでした。 1942年以来、ドイツ軍統帥部は西側に第二戦線が形成されることを予測し、準備を進めていました。1944年6月現在、ドイツはライン川の西に58の師団を擁していたそうです。そのうち48個は歩兵で、10個は1370台の戦車と17万の将兵を有する装甲師団。陸軍、武装SS、空軍野戦部隊を含めると、西方総軍最高司令官ゲルト・フォン・ルントシュテット元帥の下には、187万3000名にのぼる将兵が待機して、待っていたのでした。なにを? いつ、そしてどこに、彼らが来るのかを。 ドイツ軍は、その上級司令官たちに戦略に関して深刻になりかねない意見の相違はあったものの、ノルウェーからスペインに至る「大西洋の壁」の中で、断固たる決意で彼らを待ちかまえていたのでした。 しかしその実体は、あらゆる意味で穴だらけ。装備は不十分、兵の平均年齢は高く、防壁を築くための土木資材も技師も揃わず、あるのは高い士気と経験だけ、という状態。 その状況の中で、ありとあらゆる方法で連合軍を追い落とすための陣地を築こうとしています。 こうして待ちかまえるドイツ軍に対し、連合国軍はありとあらゆる手を使って上陸地点の欺瞞を行います。 秘密の情報を流し、謎の組織を作り、ついには虚構の軍集団まで創り上げます。ドイツ軍が解析した情報の中で、あとの目で見ると真実も多数あったのですが、ついに警報は発されなかったのでした。 こうした情勢の中で、彼らは来ます。意表を突いて、イギリスに最も近いバ・ド・カレーではなく、ノルマンディー半島に。 それも、すさまじい物量で。 連合軍にも錯誤はたくさんありましたが、その物量と戦略は、士気だけ高い初参戦のアメリカ軍が大半を占めていたにしても、じわじわとドイツ軍を圧倒します。 しかしその前進速度は、連合軍が想定した最悪のスローペースよりさらに遅いものとなりました。 切り札であるドイツの誇る装甲師団の投入が遅れ、前線部隊と後方司令部との連絡が途絶し、高級指揮官たちの戦略が右顧左眄しているにもかかわらず、です。

第三章は「のがしたチャンス」と題され、侵攻時にパリ南西120キロの地点に駐留していた装甲教導師団の司令官、フリッツ・バイエルライン中将の描写から始まります。 6日の早朝2時30分にカーン方面への出動準備を命ぜられたバイエルラインは、そのまま一晩放置されたあげく、敵のヤーボ(戦闘爆撃機)がうようよ飛ぶ白昼に移動を開始するように命ぜられて激怒します。

空は連合国に支配されていても、ドイツ軍としては海岸の連合国軍とクリンチ状態に持ち込めれば空の脅威はなくなり、その実力を発揮できるとわかっています。しかし、移動命令の遅れが致命的な結果をもたらすことも事実。最前線で戦ってきた将兵と高所で戦略を考える立場の高級指揮官の違いが、このときは逆に作用したのでした。 にもかかわらず、いやそれだからこそ、ドイツ軍は頑強に戦います。 たとえば、<ユタ>海岸で防衛に当たる陸軍重砲隊の210ミリ重砲群と122ミリ重砲群。

戦いの中で、醜い事件もありました。戦場ではありがちかもしれないけれど、だからといって醜さが減るわけじゃない。 バイエルライン麾下の装甲砲兵連隊長ルクセンブルガー大佐は大隊長ツァイスラー中佐とパトロールに出てカナダ軍戦車部隊につかまり、中佐は他の兵がさんざんにカナダ兵に殴打されている最中に脱出してたものの、それだけではすまなかったのでした。

海岸線が破られたことが判明した時点で、戦う最前線と共に前線のはるか奥でべつの戦いが起きます。

ここで戦線が膠着すれば、東戦線の様相によっては戦後のドイツ全体の共産化という可能性さえあり得ると思われたため、この判断の是非については論じにくい。しかしアイゼンハワー自身が中心になって進められたこの計画は、ローズヴェルトの命令によって消え去ります。 そして前線からの悲鳴にも似た撤退の要望、自由行動への許可願いに対し、無情な命令が下る。

前線でしぶとく戦うドイツ軍に対し、一歩一歩歩みを進める連合国軍。 西方軍司令官クルーゲ元帥の参謀将校の来訪を迎えたバイエルラインは、かすかな希望を持ってその言葉を待ちます。

翌日夕方、さらに激烈な戦闘を陣頭指揮したのち、バイエルラインはわずかな部下たちと共に徒歩で次の陣地にむかったそうな。 大隊規模にまで撃ち減らされた装甲教導師団の戦いの中で、一部隊ですがこんなことも。

屈することのないバイエルラインと彼の敗残部隊は、それでもなお戦い、他のドイツ軍生き残りの血路を開き、生還します。 この本は、わずか80日間の地獄を、丁寧にそして重厚に描いています。 こういう歴史の描き方も、いいね。(2014/12/23) |

||||||||||||||||||

|

Ver. 3.01 |

|---|

| 管理番号:C067-002 | 52 戦史・戦争ノンフィクション |

出版社:学習研究社 | |||||||

| 書名:バルバロッサ作戦(上) | 独ソ戦史 | ISBN4-05-901008-1 C0122 | |||||||

| 原題:Unternehmen Barbarossa(1963) | 翻訳者:松谷健二 監修:吉本隆昭 | ||||||||

| 学研M文庫 S-カ 1-1 | 価格:690Yen | ページ数:384P | 本のサイズ:文庫 | ||||||

| 初版発行:2000/9/13 | 購入:2014/8/24 | カバーイラスト:大西將美 ブックデザイン:中谷匡児+鈴木智己 |

|||||||

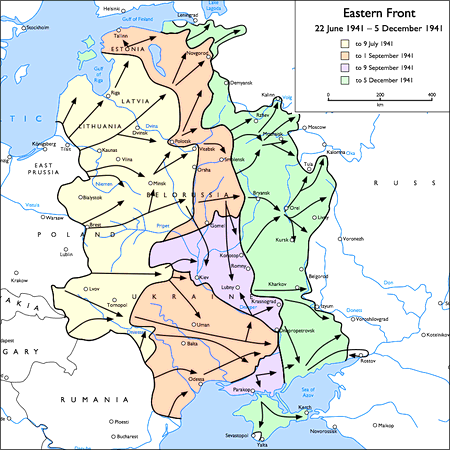

1941年6月22日、ヒトラー指揮下のナチス・ドイツ軍は当時存在したソビエト連邦に戦争を仕掛けます。300万を超える兵力によって、奇襲作戦を行ったのです。作戦名<バルバロッサ>。 1941年6月22日、ヒトラー指揮下のナチス・ドイツ軍は当時存在したソビエト連邦に戦争を仕掛けます。300万を超える兵力によって、奇襲作戦を行ったのです。作戦名<バルバロッサ>。目的は、「総統指令第21号」の「Ⅰ 全般構想」に定められています。

この作戦の発動から始まり、パウル・カレルは独ソ線の様相を、モスクワ攻略戦である「タイフーン作戦」(1941年9月発動)、コーカサス地方侵攻の「ブラウ作戦」(1942年6月発動)を経て、スターリングラード攻防戦の終了(1943年1月)までこの本で描きます。原書は一冊ですが、文庫化されるにあたり三分割されました。 この作戦の発動から始まり、パウル・カレルは独ソ線の様相を、モスクワ攻略戦である「タイフーン作戦」(1941年9月発動)、コーカサス地方侵攻の「ブラウ作戦」(1942年6月発動)を経て、スターリングラード攻防戦の終了(1943年1月)までこの本で描きます。原書は一冊ですが、文庫化されるにあたり三分割されました。上巻は、奇襲成功からモスクワ直前まで。 この作戦は、

しかし1941年6月22日、バルト海から黒海までの1600キロの独ソ国境に待機していた300万のドイツ兵が、動き出します。 騎士フォン・レープ元帥の指揮する北方軍集団、第16(ブッシュ上級大将)と第18(フォン・キュヒラー上級大将)の二つの軍と、第4(ヘプナー上級大将)装甲集団。そして第1航空艦隊(ケラー上級大将)。さらに快速軍団を率いるフォン・マンシュタイン上級大将とラインハルト大将。目標、バルト地区ソ連軍の撃滅、レニングラードの占領。 フォン・ボック元帥率いる中央軍集団、第4(フォン・クルーゲ上級大将)と第9(シュトラウス上級大将)の二つの軍と、第2(グデーリアン上級大将)及び第3(ホト上級大将)装甲集団。そして第2航空艦隊(ケッセルリンク元帥)作戦区域、ロミンテン荒野からブレスト・リトフスク南方。 フォン・ルントシュテット元帥指揮下の南方軍集団、第6(フォン・ライヘナウ元帥)、第11(フォン・ショーベルト上級大将)そして第17(フォン・シュチルナーゲル大将)の三つの軍と、第1装甲集団(ジョン・クライスト上級大将)。そして第4航空艦隊(レール上級大将)。目標、ガリチアと西ウクライナ、ドニエプル、キエフ。 総予備として、第2軍(フォン・ヴァイクス上級大将)。 これだけの戦力が、広大なロシアの平原になだれ込みます。プロシアからの伝統を受け継ぐドイツ軍人貴族たちに率いられた歴戦のドイツ兵の大軍が奇襲攻撃を行ったのです。ソ連赤軍など何ほどのことがあろうか。仮に相手にKV重戦車、T34中戦車やカチューシャなど、脅威の新型兵器があったとしても。 しかし、実はドイツにだけ一方的なアドバンテージがあったのではなかったのです。

それに対して、ドイツとしてはソ連中枢に対する情報網はほぼ皆無といっていい。 1939年のソ連とフィンランドの戦争でみせた小国の奮戦とソ連のふがいなさは、フェイクだったのかもしれない。 外交的な欺瞞でドイツの一方的侵攻を許したものの、ソ連は、スターリンによる高級士官大量粛清というハンディを背負いつつ驚くべき粘り強さでこの猛攻を受け止めたのでした。 この戦いで活用された「兵器」があります。それ以前から使われてはいたのですが、この戦い以後ソ連兵の一般的な兵器となり、のちに全世界に広がってテロリストたちの愛用品になりました。そして、こんなものまで。

激戦のあと、ヒトラーはある決断を下します。前線の将兵が唖然とした命令はいくつかあり、カレルのペンの中で必ずしも悪手ではなかった、戦略的、政略的には正しかったとされるものはかなりあります。この、前線の指揮官たちを激昂させ、落胆させた判断はどうなのか。結果として、正しかったのか。中央軍集団にたいして、ヒトラーはこんな命令を下したのでした。

ある意味、最高責任者が前線の将兵を飛び越して戦争自体の流れを定め、それを(多少説得もあったにしても)問答無用で命ずることは、近代の軍隊では当然のこと。どこぞの帝国陸軍に聞かせてやりたい上意下達の流れを経て、決定は落胆した将兵に伝えられ、彼らは南に向かいます。 そして一ヶ月遅れて、モスクワ攻略戦であるタイフーン作戦が発動されます。この戦術転換は結果として間違っていた、と後年いわれます。はたしてその通りだったのか。 しかし、季節が秋から冬になり、冬期作戦を想定していなかったドイツ軍は苦境に立たされます。

この情勢の中で、独ソ両軍の苛酷な戦いは続きます。ついにモスクワ正面でドイツ軍の足が止まる。上巻はここまで。 この原因は、いくつかあります。零下50度にまで達した冬将軍。アジア戦線から急遽送りこまれたシベリア師団の勇戦。ドイツ軍の冬期装備の不足。ソ連陸軍の至宝、トハチェフスキーの遺産。 しかしカレルは、数語でこれを言い尽くせると断じます。

|

|||||||||||||||||

|

Ver. 3.01 |

|---|

| 管理番号:C067-003 | 52 戦史・戦争ノンフィクション |

出版社:学習研究社 | |||||||

| 書名:バルバロッサ作戦(中) | 独ソ戦史 | ISBN4-05-901009-X C0122 | |||||||

| 学研M文庫 S-カ 1-2 | 価格:690Yen | ページ数:392P | 本のサイズ:文庫 | ||||||

| 初版発行:2000/9/13 | 購入:2014/8/24 | カバーイラスト:大西將美 ブックデザイン:中谷匡児+鈴木智己 |

|||||||

中巻は、大国のあいだで翻弄されるフィンランドから始まります。ソ連に追従して属国どころか事実上征服されてしまう運命をたどるより、ドイツに味方してバルト海を守るソ連に蹂躙される道を選んだフィンランドの悲惨は、言葉になりません。そのバルト海のかなめの位置にあるのが、当時レニングラードと呼ばれた古都サンクト・ペテルブルク。ロシア革命が始まった記念碑的な町。 中巻は、大国のあいだで翻弄されるフィンランドから始まります。ソ連に追従して属国どころか事実上征服されてしまう運命をたどるより、ドイツに味方してバルト海を守るソ連に蹂躙される道を選んだフィンランドの悲惨は、言葉になりません。そのバルト海のかなめの位置にあるのが、当時レニングラードと呼ばれた古都サンクト・ペテルブルク。ロシア革命が始まった記念碑的な町。ここに攻め込んだのは、エーリヒ・ヘプナー上級大将率いる第四装甲集団。麾下にはラインハルト大将の第41装甲軍団とマンシュタイン上級大将の56装甲軍団が並列して北上します。しかしソ連の、工場から直接職工をのせたままで送りこまれるKV戦車や、女子学生や中学生までも弾薬運びに動員するなどの、なりふりかまわない防衛戦に手を焼くことに。  激戦の末に、レニングラードを指呼の間にとらえたラインハルトは、しかし、総統大本営<ヴォルフスシャンツェ>より停止命令を受け、そのことを著者こんなふうに説明します。 激戦の末に、レニングラードを指呼の間にとらえたラインハルトは、しかし、総統大本営<ヴォルフスシャンツェ>より停止命令を受け、そのことを著者こんなふうに説明します。

無理攻めせず封鎖しておけばいいという考え方が、政治的に正しい判断であったとしても、これが戦争の帰趨を決定づけたのだと。

1941年9月12日、第56装甲軍団を率いるマンシュタイン上級大将は、ひとつの命令を受けます。南方軍集団の最右翼.に位置する第11軍の指揮を執れ、と。フォン・ショーベルト軍司令官がシュトルヒ連絡機の事故で戦死した数時間後のこと。装甲部隊を率いて前線で戦う指揮官から軍司令官という最高位の地位に上がる事に複雑な思いをいだきますが、マンシュタインは一流の軍人です。戦略家としての地位に立って戦う高位の地位を受領した彼は、黒海沿岸にむかいます。 そして黒海の要地、セヴァストポリ要塞攻防戦が始まるのです。用兵家マンシュタインの面目躍如の舞台。 このあたり、拙劣な冒険ものやスペオペと違い、腹で何を思おうが軍人とはそういうもの。情実より命令で動く。 そういえば、この戦線で(それまでもいろいろな名前に目がいっていたのですが、一人の軍人の名が引っかかります。黒海沿岸で苦闘し、独断で退却するという不名誉を行った第46歩兵師団の麾下にある第16歩兵連隊の連隊長は、フォン・コルティッツ大佐。この人は、のちに大将に昇進してパリ市の防衛司令官になる人ですよね。そういう人たちが、あちこちに出てきます。歴史ですね。 戦線が膠着する中で、冬が来ます。

この巻に旋風を巻き起こしたのは、新任の第9軍司令官ヴァルター・モーデル大将。健康上の理由で休暇を取った前任者のあとを受け、押しまくられて萎縮している第9軍の立て直しを行います。

この戦いの中で、1942年2月、レニングラード郊外のデミヤンスクでドイツ第16軍の五個師団約10万人がソ連の5個軍の猛攻を受け、包囲されました。ソ連軍の鉄壁の包囲の中、ドイツ軍は無理な空輸によるピストン補給を行います。二ヶ月以上の激戦ののちに第16軍の主力が敵陣に穴を開け、回廊を通し、内部の見方を脱出させたのでした。 この成功が、9ヶ月のちのスターリングラードの悲劇を招くことに。 春の訪れと共に、戦線に休息の時が着ます。ヒトラーはこの戦いの結果、ソ連軍は回復不能な打撃を受けたと判断しました。 アメリカという無限の資産を持つ同盟軍があらたに現れ、その物資が巨大な奔流となってソ連の銃後に貯えられている事実は、まだ誰も実感していなかった時期でした。(2015/2/6) |

|||||||||||||

|

Ver. 3.01 |

|---|

| 管理番号:C067-004 | 52 戦史・戦争ノンフィクション |

出版社:学習研究社 | |||||||

| 書名:バルバロッサ作戦(下) | 独ソ戦史 | ISBN4-05-901010-3 C0122 | |||||||

| 原題:Unternehmen Barbarossa(1963) | 翻訳者:松谷健二 監修:吉本隆昭 | ||||||||

| 学研M文庫 S-カ 1-3 | 価格:690Yen | ページ数:360P | 本のサイズ:文庫 | ||||||

| 初版発行:2000/9/13 | 購入:2014/8/24 | カバーイラスト:大西將美 ブックデザイン:中谷匡児+鈴木智己 |

|||||||

1942年3月28日、ドイツ国防軍参謀総長ハルダーは、<ヴォルフスシャンツェ>のヒトラーに提案文書を持っていくところからこの巻は始まります。南部戦線で膠着状態に入った状況の中で、新しい提案をするためのもの。作戦名<ブラウ>。目的は、北方および中央はレニングラードを封鎖するなどだけで戦線を止め、南の戦線ではカフカスの油田を占領しつつペルシア湾に抜け、黒海を確保してソ連の継戦能力を奪うこと。 1942年3月28日、ドイツ国防軍参謀総長ハルダーは、<ヴォルフスシャンツェ>のヒトラーに提案文書を持っていくところからこの巻は始まります。南部戦線で膠着状態に入った状況の中で、新しい提案をするためのもの。作戦名<ブラウ>。目的は、北方および中央はレニングラードを封鎖するなどだけで戦線を止め、南の戦線ではカフカスの油田を占領しつつペルシア湾に抜け、黒海を確保してソ連の継戦能力を奪うこと。元は、<ジークフリート作戦>という暗号名だったそうです。しかし<バルバロッサ作戦>の推移から、神話伝説の人物名はヒトラーの気に障った事で、ブラウ=青 になったのだそうな。 5月、南方軍集団零下の二つの軍集団のうち、A軍集団が独ソ国境に躍り掛かります。ソ連は精強な部隊をそろえてはあったものの戦略的な失敗もあり、ドイツ軍の侵攻を許すことに。 この巻の冒頭で、独ソ戦の悲惨な状況を示すところ。

セヴァストポリの攻略を命ぜられたのは、名将マンシュタイン麾下の第11軍。彼はこの世界最強と言われた要地の城塞を、限られた砲と空軍力を可能な限り集中し、叩きに叩いてから工兵と歩兵を突っ込ませる戦い方をとって攻略します。 動員された大砲は1300門に及びます。これは前年10月にエル・アラメインの戦いで、ドイツ・アフリカ軍団の猛攻を撃破するために英国のモントゴメリー将軍がかき集めた1000門を上回る、集中的な火力としてはドイツ側では最大のもの。ここには有名な三門の巨砲、427ミリ臼砲ガンマ、615ミリ臼砲カール、そして第二次大山最大のカノン砲、口径800ミリの列車砲ドーラも参加します。 守備するソ連軍も、10万以上の精鋭がこれにあたり、要塞砲もすさまじい数に上ります。これを、一ヶ月足らずで陥落させたことで、マンシュタインの用兵家としての盛名は不動のものとなりました。 このあと第11軍は矛先を東に向け、他の部隊と歩調を取ってスターリングラードへ侵攻します。 このときのソ連の戦法は、自分たちの戦力と広大な国土をフルに活用した画期的な後退戦法でした。 秩序を維持したままドイツ軍の攻勢をあしらい、時に死守して足を止めさせつつ驚くべき速度で秩序だって後退します。その結果、ドイツ軍の侵攻は補給が間に合わず息が切れ、しだいに足並みが崩れていったのでした。 その上、この一見快調な、快調すぎる侵攻状況がヒトラーの誤断をますます大きくします。

この戦いのさなか、カフカス山脈の最高峰エルブリス(標高5633メートル)の初登頂というささやかな挑戦が行われたのだそうな。むろん軍事的な意義はありませんが、ドイツ軍がこの快挙を行って山頂にドイツ国旗をひるがえすことができれば、自国民に対しても士気高揚の意味があります。この「作戦」は、ドイツの誇る二つの山岳師団、第一と第四から選抜された部隊によって行われ、1942年8月21日、この山頂にドイツ軍軍旗が翻ったのでした。 戦線はさらに東に延び、ロストフ攻略、カフカス山脈前の激戦を経て、ドイツ軍はしだいに息が切れてきます。この流れの中、第6軍のスターリングラード攻略戦が起きたのでした。最終的にスターリングラードに追い込まれた第6軍主力は、ソビエト第62軍、第64軍、第1戦車軍によって包囲され、ついにヒトラーの死守命令に抗命し、パウルス元帥は降伏に至ります。 人数に関していろいろな説があったようですが、カレルの調査した数字は下記の通り。 包囲された第6軍には1942年11月の時点で23万300の将兵がいました。この中には1万3000名のルーマニア兵も含みます。また赤軍捕虜は1万9600名。このうち1943年1月24日まで、4万2000の傷病者と専門技術者が空路で移送されたのち、ソ連発表で10万7800名が捕虜になったのだそうな。 残りの8万500名は、戦死者、重傷者の区別なく戦場に残され、収容されずに放置されました。 この本が書かれた1963年当時で、故国に帰還できたのは、6千名あまり。 無限に近い回復能力を持っていたソ連とは異なり、ドイツ軍にとってこの兵力の消滅は、致命的なものになったのだという。 悲劇でした。しかし、悲劇はまだ続くのでした。(2015/2/8) |

|||||||||||

|

Ver. 3.01 |

|---|

| 管理番号:C067-005 | 52 戦史・戦争ノンフィクション |

出版社:学習研究社 | |||||||

| 書名:焦土作戦(上) | 独ソ戦史 | ISBN4-05-901008-1 C0122 | |||||||

| 原題:Verbrannte Erde(1966) | 翻訳者:松谷健二 監修:吉本隆昭 | ||||||||

| 学研M文庫 S-カ 1-4 | 価格:690Yen | ページ数:384P | 本のサイズ:文庫 | ||||||

| 初版発行:2000/9/13 | 購入:2014/8/24 | カバーイラスト:大西將美 ブックデザイン:中谷匡児+鈴木智己 |

|||||||

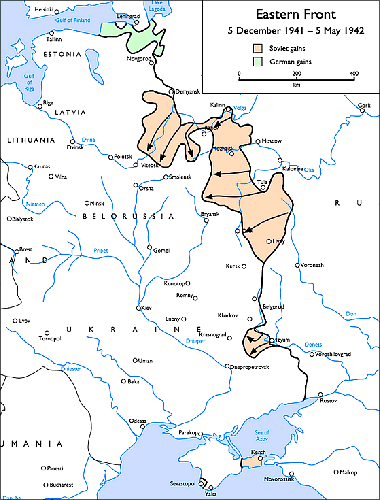

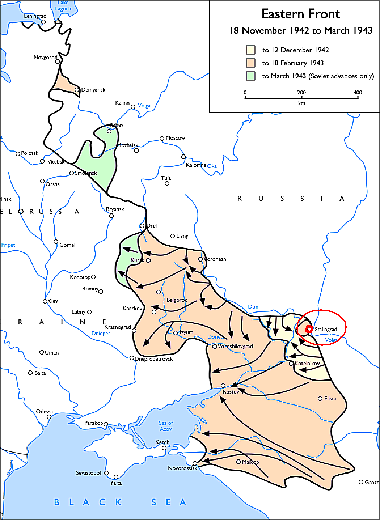

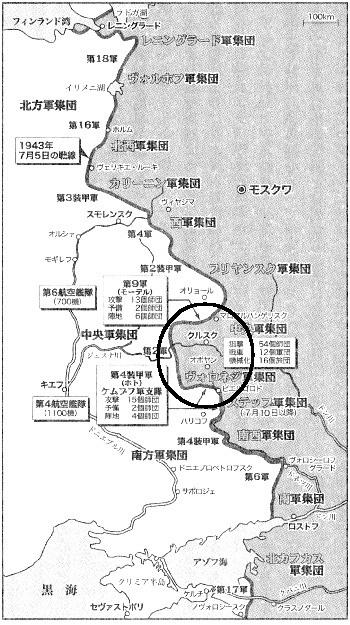

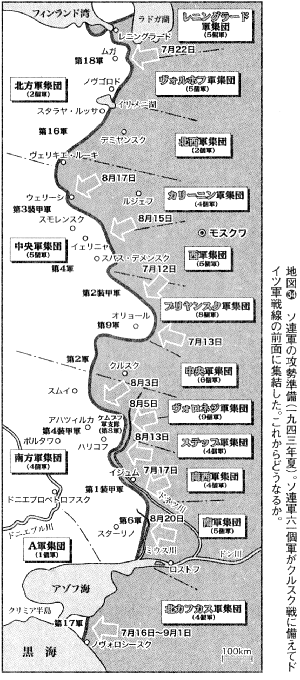

<バルバロッサ>作戦がスターリングラードで終わった(1943年2月)とき、壊滅した第六軍はドイツ軍敗北への転機ではなかった、という文章で始まります。それはドイツの征服遠征の終着点であり、本当の転機となったのはクルスク戦(1943年7~8月)なのだ、とまず語られます。ここから敗北が始まったのだと。 <バルバロッサ>作戦がスターリングラードで終わった(1943年2月)とき、壊滅した第六軍はドイツ軍敗北への転機ではなかった、という文章で始まります。それはドイツの征服遠征の終着点であり、本当の転機となったのはクルスク戦(1943年7~8月)なのだ、とまず語られます。ここから敗北が始まったのだと。 クルスク戦と呼ばれる一連の戦争は、ヒトラーが推進した独ソ戦後半の反撃計画、ツィタデル作戦から始まります。 クルスク戦と呼ばれる一連の戦争は、ヒトラーが推進した独ソ戦後半の反撃計画、ツィタデル作戦から始まります。これはそれまでの戦闘の中でソ連軍がドイツ戦線の中に作ったクルスク地区の突出部に対して攻撃を加えて押し戻す、あるいは切り離して殲滅するもの。その結果、戦線を収縮でき、貼り付けていた部隊を予備に回せることになります。兵力の問題に苦しんできたドイツ軍にひと息つかせることになる、はずでした。 フォン・マンシュタイン元帥を始めとする前線の指揮官たちほぼすべての反対を押し切って強行されたこの作戦は、7月5日に発動されます。厳重な管理の下、極秘に。 しかし、そうはいかなかった、とカレルは言います。 ヒトラーの足元に、<ヴェルテル>という暗号名で呼ばれたソ連のスパイがいた、とこの巻で執拗に記述します。このスパイの正体は、今となってもわからない、と。 「今」とはこの本が執筆された1966年。その後にこのスパイの存在と正体は確認されますが、パウル・カレルがなぜこのスパイによってドイツ軍の機密がダダ漏れだったと執拗に書くのか。 にもかかわらず、という文章を続けたいのか。それとも敗戦のエクスキューズなのか。 この巻は読んでいてそこに引っかかるものがありました。 言い訳がましくないか、と。 この作戦に投入されたドイツ軍戦力は、北部から攻め入るのは第9軍の第46装甲軍団・第47装甲軍団・第41装甲軍団・第23軍団そして第1航空師団。南部方向からは、第4装甲軍の第52軍団・第48装甲軍団・第2SS装甲軍団、ケンプ軍支隊の第3装甲軍団・ラウス軍団、そして第8航空軍団。なんと、東部戦線の戦車及び航空機の内6割から7割を動員し、最終的な参加兵力は兵員90万人、戦車及び自走砲2,700両、航空機1,800機。 守る側のソ連軍は、クルスク地区北部の中央方面軍の前線に第48軍、第13軍、第70軍、第65軍、第60軍。その後方に第2戦車軍。そして第16航空軍、など。クルスク地区南部ヴォロネーシ方面軍前線に第6親衛軍、第7親衛軍、第38軍、第40軍、第69軍。その後方に第1戦車軍。そして第2航空軍など。クルスク地区の後方、ステップ方面軍として第5親衛軍、第27軍、第47軍、第53軍、第1機械化軍団、第4親衛戦車軍団、第10戦車軍団、3個親衛騎兵軍団、そして第5航空軍。合わせると、前線で兵員133万人、戦車及び自走砲3,300両、火砲2万門、航空機2,650機に及ぶ大兵力を配置してクルスク一帯を要塞化し、さらに兵員130万、戦車及び自走砲6,000両、火砲2万5,000門、航空機4,000機を超える予備兵力をその後方に待機させたとか。 歴戦で疲れ切ったドイツ軍は、この彼我の戦力差の中でそれでもソ連軍を押しまくります。これを中止させたのはヒトラーであった、とカレルは説きます。 ヒトラーは、1943年7月10日にシチリアに上陸した連合軍に恐怖した、と。 彼は東部作戦軍の二人の重鎮、フォン・マンシュタインとフォン・クルーゲを

新型戦車、パンターやフェルディナンドがあれば勝てるのだと楽観的に宣言し、それら新兵器の初期不良に悩まされた前線の将兵が、役立たずの戦車をようやくものにできそうになりつつある今。 かくして、東部戦線の運命は定まった、とカレルは書きます。 この戦いは、スターリングラードではなくクルスクが最後の決め手であったのだ、と。 この戦いの中で、プロホロフカの戦車戦と呼ばれる戦闘が1943年7月12日に発生しました。クルスク南部戦線で、ドイツとソビエトのほぼ同数の戦車部隊が狭い戦場で激突します。クルスク戦の白眉とも言えるこの戦いの描写は、例によってお見事。 ちなみに、例の歴史群像NO.131、2015年6月号では、この戦いは存在しなかったことが証明されている、と書かれています。すべてがカレルのでっち上げなのだと。とすると、英語とロシア語のWikipediaは、どういう事になるのかな。ドイツ語のWikiが存在しないらしい事を見ると、この雑誌の記事にもある程度の信憑性はあるのかもしれません。 とりあえず、どちらも鵜呑みにせず、カレルの迫真の描写のみを楽しむこととします。 鐵太郎は歴史学者でも、正義の所在をあきらかにすべく生まれた十字軍戦士でもない、ただの愛書家ですから。(笑) ここで時間を半年戻し、カレルはスターリングラード以上の戦いを望むスターリンを描きます。大兵力を駆使してアゾフ海へ突進するソ連軍と、叩いては下がり、叩いては下がるドイツ軍。ここでもヒトラーの死守命令によって何度も何度も勝機を逃してしまう悔しさをはさみますが、これはこれでお話的には面白いかな。 真冬のアゾフ海の氷上を決死の勢いで脱出した第40装甲軍団や、オセレイカ湾へのソ連の上陸を阻止した第17軍の奮戦など、ハラハラドキドキな場面の展開はカレルらしい。 そしてドン軍集団司令官フォン・マンシュタインの神がかった防衛戦なども。

彼の奮戦によって生じた第三次ハリコフ攻防戦の結果、要所ハリコフが1943年3月に再びドイツ軍に奪取されます。この結果、クルスク突出部が残り、魔のツィタデル作戦が発動されることになるのです。 ここまでで、上巻は終わり。うむ。(2015/7/2) |

|||||||||||

|

Ver. 3.01 |

|---|

| 管理番号:C067-006 | 52 戦史・戦争ノンフィクション |

出版社:学習研究社 | |||||||

| 書名:焦土作戦(中) | 独ソ戦史 | ISBN4-05-901030-8 C0122 | |||||||

| 原題:Verbrannte Erde(1966) | 翻訳者:松谷健二 監修:吉本隆昭 | ||||||||

| 学研M文庫 S-カ 1-5 | 価格:680Yen | ページ数:296P | 本のサイズ:文庫 | ||||||

| 初版発行:2001/1/18 | 購入:2015/1/10 | カバーイラスト:大西將美 ブックデザイン:中谷匡児+鈴木智己 |

|||||||

レニングラード占領作戦を直前で撤回して兵糧攻めにするよう命令したヒトラーの決定 (1941年9月) は重大なミスである、という断定はある意味結果論であろうとは思いますが、結果としてドイツ軍の北方軍集団がこの都市の番兵とされ、拘束されてしまったと説くカレルの描写は、おそらく正しい。しかも同盟国であるフィンランド軍と連絡できない位置に陣地を据えてしまったことは、これまた結果論ですが、大失敗であったかもしれません。 ここをカレルはこんな風に描写します。

レニングラーの封鎖は破られた、とソ連軍が宣言したのは、1943年1月18日。レニングラード放送のラジオ番組でした。そこに至る激闘は、カレルのペンでヴィヴィッドに描写されます。 この中の記述がすべて真実であるのか、それはここでは問うまい。 あり得たかも知れない歴史として、受けとめておきます。面白いもの。 一歩一歩後退するドイツ軍ですが、その中での奮闘ぶり、そしてなによりヒトラーによる死守命令をいかに回避するか。 デミヤンスク撤退戦、ルジェフ湾曲部の攻防戦、ドニエプル川渡河、そして焦土作戦。 そこで起きたこととは。

なんだか、言い訳くさくないか。 ここからしばらく、ドイツ軍が後退するにつれての焦土作戦の説明がしばらく続きます。戦争犯罪としての焦土作戦が、ニュルンベルク裁判か何かで追求されたのでしょうか。その件がこの本の刊行当時、なにか注目されていたのでしょうか。 そして戦線はドニエプル川の線まで後退します。血みどろの戦い、戦線を維持するための芸術的なまでのドイツ軍の撤退戦を経て。 この巻は、ここまで。(2015/7/16) |

||||||||||||

|

Ver. 3.01 |

|---|

| 管理番号:C067-007 | 52 戦史・戦争ノンフィクション |

出版社:学習研究社 | |||||||

| 書名:焦土作戦(下) | 独ソ戦史 | ISBN4-05-901031-6 C0122 | |||||||

| 原題:Verbrannte Erde(1966) | 翻訳者:松谷健二 監修:吉本隆昭 | ||||||||

| 学研M文庫 S-カ 1-6 | 価格:700Yen | ページ数:320P | 本のサイズ:文庫 | ||||||

| 初版発行:2001/1/18 | 購入:2015/1/10 | カバーイラスト:大西將美 ブックデザイン:中谷匡児+鈴木智己 |

|||||||

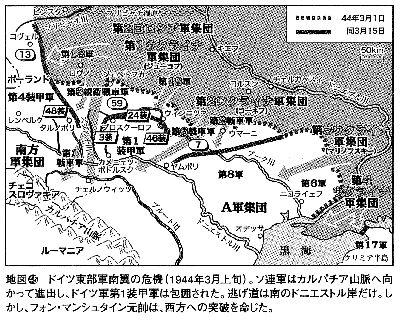

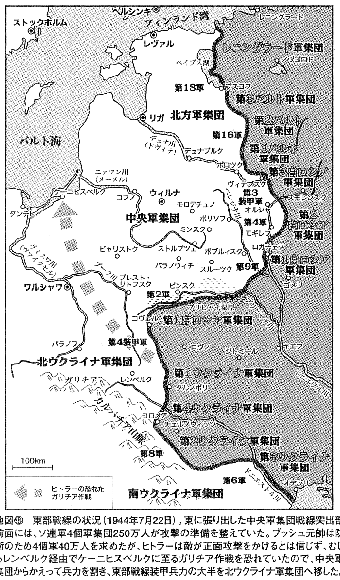

南方軍集団の担当区域で行われた、ソ連軍による空挺作戦の顛末がまず語られます。ぶっちゃけこれは大失敗ですが、試行錯誤としてはこんなものでしょうか。むろんソ連は勇敢なる赤軍軍兵士による見事な成功として喧伝しますが、一気に戦線を進めようとするソ連軍の態勢の中では、プロパガンダ以外にはたいした意味はありません。 南方軍集団の担当区域で行われた、ソ連軍による空挺作戦の顛末がまず語られます。ぶっちゃけこれは大失敗ですが、試行錯誤としてはこんなものでしょうか。むろんソ連は勇敢なる赤軍軍兵士による見事な成功として喧伝しますが、一気に戦線を進めようとするソ連軍の態勢の中では、プロパガンダ以外にはたいした意味はありません。また、ドニエプル川の支流、幅300メートルにも達するジェスナ川を渡河するソ連軍の戦車についても、水深2メートルの水底を緊急で防水したT34が渡る記録が「これまで戦車部隊が川底を潜ってこの種の障害を克服したことはない」とソ連で評されているのに対し、なになにドイツ軍はその二年前の1941年に水深4メートルのプーク川を渡っているんだぞ、とさりげなく言い返しています。ふふん。 とはいえ、ソ連の反攻に押されていくドイツ軍が、この巻のすべてと言っていい。  左地図の舞台は、黒海北西の撤退戦の一部。フォン・マンシュタインによる名指揮ぶりが強調されます。 左地図の舞台は、黒海北西の撤退戦の一部。フォン・マンシュタインによる名指揮ぶりが強調されます。北方から矢印の方になだれ込んでくるソ連軍の攻勢に、第一装甲軍は包囲されます。反撃しつつ撤退したいという南方軍集団司令官フォン・マンシュタイン元帥の要望に対し、総統ヒトラーの返答は死守。 紆余曲折の末、マンシュタインは「

なるほど。 なるほど。さらに、北方の中央軍集団、北方軍集団の危機に際しても、ヒトラーは間違いを犯した、とカレルは描きます。 1944年夏、ソ連軍の中央戦線が突出してきたとき、ヒトラーはソ連軍の主攻撃ルートは南方軍である、と確信します。これは逆に、1943年から44年にかけて、マンシュタインがソ連の主力は南翼であると主張したことに頑として同意しなかった裏返しであり、今度はヒトラーがこの進出しつつある南方戦線こそ主であると頑なに信じたのだと。 その結果、右地図の矢印のようにソ連は進行すると総統大本営は確信し、ヴァルター・モーゼル元帥率いる中央軍集団の防御態勢を強化します。 しかしソ連軍は、有り余る兵力を北翼に向けたのでした。 ソ連軍の大攻勢は、第三装甲軍、第四軍、そして第九軍に対して行われました。34個師団でこの戦線を守るブッシュ元帥に対し、ソ連軍はジューコフおよびワシレフスキー両元帥の率いる四個軍集団、約200個師団。数からすると6倍、兵器からすると10倍。 恐るべきしぶとさで戦線を守るドイツ軍も、ついにこの攻勢に押し負け、潰走します。 この敗走自体の原因を、いまさらヒトラーの現状認識の甘さに求めるのは無理があります。ここまで来たら、どんな判断もどんな名指揮も焼け石に水というもの。 かくて、中央軍集団は壊滅します。総計38個師団のうち28個師団が全滅、35ないし40万人が負傷・戦死・行方不明。 ソ連側の報道によると、戦死20万、捕虜8万5千人。 軍団長または師団長として戦線にあった47名の将官のうち31名が帰らず、その中でも10名が戦死、21名が捕虜となります。 カンネー殲滅戦、とカレルは記録します。 第三装甲軍第20装甲師団第36集団砲兵連隊に属するヨハンネス・ディールクス軍曹の脱出行が、最後を飾ります。彼は数人の仲間とともにソ連兵による「落ち武者狩り」の地獄をくぐり抜け、七週間かけて650キロを踏破し、半死半生でドイツ軍第170歩兵師団の戦線に転げ込んだのでした。 誇り高く身体をのばし、ぴしりと敬礼してドイツ国防軍への復帰を報告するディールクスに、連隊の副官がこうささやきます。

たとえ内容や執筆姿勢にいささかの疑問があるとしても、見事な締めくくりです。 迫真の筆さばきとは、こういうものか。(2015/7/21) |

||||||||||||

|

Ver. 3.01 |

|---|

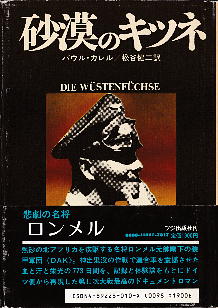

| 管理番号:C067-008 | 52 戦史・戦争ノンフィクション |

出版社:フジ出版社 | |||||||

| 書名:砂漠のキツネ | ISBN4-89226-010-X C0098 | ||||||||

| 原題:Die Wüstenfüchse(1958) | 翻訳者:松谷健二 | ||||||||

| 価格:1900Yen | ページ数:368P | 本のサイズ:135×195HC | |||||||

| 初版発行:69/4/15 第10版:81/3/5 | 購入:2015/1/26 | カバーイラスト:大西將美 ブックデザイン:中谷匡児+鈴木智己 |

|||||||

「歴史群像」という月刊誌があります。131号(2015年6月号)において、パウル・カレル氏の人物像あるいは著述に不審な点があるという趣旨の記事が載りました。 「歴史群像」という月刊誌があります。131号(2015年6月号)において、パウル・カレル氏の人物像あるいは著述に不審な点があるという趣旨の記事が載りました。この記事自体に関して、いささか疑問はなきにしもあらずなのですが、パウル・カレル氏の筆致が比較的ドイツ人読者にアピールするものである事は、確かに見うけられます。 公平な視点ではなく、ドイツと自分に有利な書き方をしているんですね。 さてその上で、鐵太郎は思う。 だからどうした、と。 そういう見方をする人がいることを踏まえた上で、歴史的に公平・正確ではないという前提を持った上で、この本を楽しむ事にまったく問題はないと考えています。 ぶっちゃけ簡単に言うと、読んでいて楽しめればいいではないか、ということ。歴史的整合性、あったに違いない本当の歴史と乖離していたかもしれないのだけど。 1941年3月31日、キレナイカの西端、エル・アゲイラの砂丘に潜む英国軍偵察隊が見た信じられないシーンから始まります。なんと、ここにいるはずのない数台のドイツ軍戦車が、わずか30メートル先を南下していくのです。 9時44分に、ドイツ第五機甲連隊のシュターンスドルフ第三偵察大隊の装甲車が、マルサ・エル・ブレガ前面でイギリス第二機甲師団のレイサム偵察大隊と遭遇した、と記録に残ります。

とはいえ、まずこれは言っておきたい。 エルウィン・ロンメル(Erwin Johannes Eugen Rommel 1891/11/15-1944/10/14)については、この本の執筆時にも、天才的な名将としての名声とともに、その能力をあまり評価しない声もあったようです。

この本では、ロンメルという優れた戦術家が、限られた戦線の中で、ほとんど常に武器弾薬、燃料、兵力の不足の中で、驚くべき才覚を発揮して勝利を収めていった経緯、そして矢尽き刀折れて敗退するまでを描いています。 彼が戦略的発想に懸けていた、歩兵指揮官としての思考に硬直し、戦車、装甲車を無駄に磨りつぶした、将兵を限界を超えて酷使した、という批判は、間違っていないかもしれません。 しかし、彼がいたのは最前線です。すべてを戦略的に判断する必要はなく、この戦線を戦い抜き、勝利を収め、その先に戦争の勝利を描く事が彼の任務。すべての戦線に対し当分に目を配ったり、長期的な作戦計画を立ててじっくり計画を進めることは彼の成すべきことではない、と思うのです。 この本で描かれるロンメルは、貪欲です。楽観的です。自分と部下を、同盟軍まで含め、容赦なく駆りたてます。いかに悲観的な情勢であっても、敵の裏をかき勝利を収める手段を徹底的に探し、すべてをひとつのカードに賭けてどんな無理でも行い、勝利のために手段は選びません。 ならば、彼にかかる非難はもしかして筋違いではないのか、と思ってしまいました。 砂漠の戦いは、プロローグのあと、右にその訳詞を書いたあまりにも有名な歌、「リリー・マルレン」 で兵士の気持ちを伝えます。この歌は、1938年に始めてラーレ・アンデルセンがキャバレーで歌ったとき、さんざんに酷評されたそうです。甘ったるい、ロマンチックなだけの歌として貶され、レコードもろくに売れなかったそうな。 しかし戦争が始まった1940年、まずフランス戦線のドイツ軍、第三偵察大隊第二装甲紐帯の兵の間でこのレコードが聴かれ、この中隊の予備役曹長で、のちに少尉としてベオグラード国防軍放送局送信責任者となったカール=ハインツ・ライントゲンが、かつての記憶から手もとにあったこのレコードをかけたところ大反響になったのだそうな。そののち、この曲がかかるかならず21時57分にベオグラード放送に波長を合わせる兵士が続出したそうです。この曲は瞬く間にすべての戦線で聴かれ、やがては、何度も繰り返される禁止令に逆らって連合国側でもこの歌声が聴かれたそうな。むろん、砂漠のキツネたちの間でも。 この戦争の背景音楽として、これ以上のものはないのかもしれません。 ロンメルの戦術は、常に敵のいないところを迂回して回り込み、限界を超える戦いで戦線を突破するもの。そのために、陽動、謀略、欺瞞、そして諜報など、ありとあらゆる戦法を驚くべき短期間で仮借なく行います。 戦闘の、作戦のルールは片っ端から破ります。定石、定型化した作戦など何もない。しかし、常に戦争のルールは守った、といわれます。それは、東部戦線などでは起きなかった騎士道的なフェアプレー。可能な限り、という制約はありますが捕虜は虐待せず、病院は襲わず、休戦は尊重した、と。 これは、ロンメル側がドイツとイタリア軍であり、相手が、少なくとも初期は、紳士であることを格好いいと信じるイギリス軍だったから、ということなのかもしれません。ルールなど知らないソ連軍が相手では違ったろうし、アマチュアゆえにルールを軽蔑するアメリカ軍が最初からいたらまた話は変わったかもしれない。 そういう意味では、ロンメルは、というかアフリカ戦線は運がよかったのかも。 この物語は、果断な指揮官であるロンメルがいかにアフリカで戦ったか、という記録です。この戦線を維持してエジプトを抜けてスエズまで攻め入れば、ロンメルの構想が正しければ、第二次大戦の帰趨は1942年の時点で大きく変わっていたかもしれません。歴史にイフを求めるのなら、ですが。 しかし、ヒトラーすなわちドイツ首脳部は、この戦線を重視していなかった。イタリアは地中海をわが海と言いながら、目の前にあるマルタを叩くことが戦略的に必須であるとは認識できなかった。ロンメルは、手足を縛られてそれでも戦い抜きます。この中で、同盟者としてのイタリア軍の奮戦をたたえる記述が多い。これは意外。 アフリカの星と讃えられたハンス・ヨアヒム(ヨッヘン)・マルセイユについても一章が割かれています。若くして戦闘機のエースとしてドイツ人の人気をロンメルと分けあった撃墜王で、北アフリカで151機の敵機を撃墜したとされます。 彼がついに戦死した夜、こんな事があったそうな。

1943年5月13日、ロンメルが去った北アフリカ戦線で、第164軽アフリカ師団が降伏し、ここの戦いは終わりました。 13万のドイツ軍将兵が捕虜となり、18,594名が戦場の土になり、3,400名以上が行方不明になりました。 地中海で撃沈または撃墜された兵の数は、不明。 イタリア軍の戦死者は、イタリアからの公式発表で13,748名、そして8,821名の行方不明者。 イギリス軍の戦死者は35,476名。アメリカ軍は16,500名。フランス軍は不明。 すべてを合わせて、戦死者数は10万を超えるそうです。 アフリカ戦線とは、そんな戦いだった、とパウル・カレルは書き上げました。(2015/6/1) |

||||||||||||||

目の利くイェレメンコはすぐそれを一万本前線に運ばせ、特別の班を編制した。<モトロフのカクテル>は新兵器ではない。苦しまぎれの結果だ。しかし効果はすごかった。液体は空気に触れるとすぐ炎上する。それにガソリン瓶を添えると燃焼力をます。ガソリン瓶しかない場合には、応急の導火線をつけ、投げる前に点火する。瓶が戦車の屋根か側面で炎上すると、燃える液体が内部かエンジン内に流れこみ、すぐそこを炎上させる。戦車という鉄の箱は大抵オイル、ガソリン、グリスの層をかぶっているので、驚くほどはやく炎上するのだった。(P147)

目の利くイェレメンコはすぐそれを一万本前線に運ばせ、特別の班を編制した。<モトロフのカクテル>は新兵器ではない。苦しまぎれの結果だ。しかし効果はすごかった。液体は空気に触れるとすぐ炎上する。それにガソリン瓶を添えると燃焼力をます。ガソリン瓶しかない場合には、応急の導火線をつけ、投げる前に点火する。瓶が戦車の屋根か側面で炎上すると、燃える液体が内部かエンジン内に流れこみ、すぐそこを炎上させる。戦車という鉄の箱は大抵オイル、ガソリン、グリスの層をかぶっているので、驚くほどはやく炎上するのだった。(P147)