トップへ戻る 読んだ本の分類 |

|

|

|||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 管理番号 | 書 名 | メ モ | |

|---|---|---|---|

| I027-001 | エリザベス 華麗なる孤独 | 英国史に名高い女王の物語 | |

| I027-002 | 王妃エレアノール | 中世のある女傑の生涯 | |

|

|

Ver. 2.23 |

|---|

| 管理番号:I027-001 | 51 伝記・一代記 |

出版社:中央公論新社 | |||||||

| 書名:エリザベス 華麗なる孤独 | ISBN978-4-12-004029-0 C0022 | ||||||||

| 価格:2800Yen | ページ数:612P | 本のサイズ:135×195HC | |||||||

| 初版発行:2009/4/25 | 購入:2010/4/22 | 表紙:エリザベス1世「虹の肖像」 Reproduction is by courtesy of the Marquess of Salisbury |

|||||||

ここはまだ序章。それから、王の愛が醒めた王妃アン・ブーリン(Anne Boleyn 1507?~1536)を、王との結婚自体を無効とした上で、不貞を働いたという罪状で処刑するまでが語られます。この結果、エリザベスは婚外子、庶子となったのです。これはエリザベスの即位、そしてその後にまで祟りました。 第一章からは、時代を少し遡った1512年、ブルゴーニュ総督のもとに使節として送り出されたトマス・ブーリン卿は、11歳ほどになる次女アンをブルゴーニュ宮廷に摂政として君臨するハプスブルク家のマルガレーテの侍女として預ける事を打診します。その結果を受け、翌年アンは、当時ヨーロッパ第一の宮廷文化が花開くブルゴーニュ公国で教育を受けることとなりました。 この場合の「卿」とは「Lord」の方。日本語で「卿」というと、単なる騎士で名前に「Sir」がついた「卿」なのか、爵位あるいは姓に「卿」が付く立派な貴族なのか判別しにくい。トマス・ブーリン卿はウィルトシャー伯爵などの称号を持つ貴族です。 このアン・ブーリンがヘンリー8世の最初の王妃キャサリン・オブ・アラゴンの侍女となり、王の目に止まりますが、彼女は王の妻にはなってもいいが愛人になることを拒否します。この結果、キャサリンは離婚、というか結婚不履行と言う処分となり、晴れてアンが王妃となります。 彼女については、こんな言葉が残っています。

結婚した直後から、すでに王の愛は醒めていたという。利発だが家庭的な人ではなかったようです。 アンが処刑されたのち、わずか2歳8ヶ月だったエリザベスはプリンセスから単なるレディになり、王位継承権を剥奪されました。その後、ヘンリー王は次々と王妃を変えます。きょうだいとして残ったのはキャサリン・オブ・アラゴンの娘メアリと彼女と、ジェーン・シーモアの残したエドワード(1537-1553)の三人だけ。この異母弟が、エドワード6世として1547年に王位を継ぎ、わずか15歳で死にます。 王位継承でもめたのち、次の王位に就いたのは異母姉メアリ(1516-1558)。かつて仲が良かったこともあるこの姉が1553年にメアリ1世となると、英国国教会としてカトリックと一線を画していたイギリスは再びカトリックの時代となります。 エリザベスが心ならずもカトリックに改宗し、エリザベスを憎むメアリに忠誠を誓うさまは政治の世界の恐ろしさそのもの。 ブラディ・メアリと恐れられたメアリの死後、ようやくエリザベス一世(1533~1603 即位1558)の時代となります。 こののちの、エリザベス時代と言われた大英帝国の基礎となる時代を華麗に統治した女王の物語が始まります。 優柔不断のそしりを免れない判断の遅さやたび重なる朝令暮改など、彼女の統治者としての行動は積極性を欠くことも多かったと言われます。しかし果断なだけが君主のあるべき姿ではない。宗教に関する決断、結婚という餌をかざして何十年も平和を奪ったその施政、お気に入り・愛人たちに囲まれながらも誰一人にも権力を譲り渡すことがなかった強固な意志、ウィリアム・セシル、サー・フランシス・ウォルシンガムなどの股肱の臣を信頼すると決めたらなにがあってもそれを守った心の強さ、オランダ統治者の地位を示されても英国は決して領土を拡張しないという意向を優柔不断の陰に隠した深謀遠慮、スペインと刃を交えるとなったら一歩も引かずに国民を鼓舞した勇敢さ。 見方を変えればなんとでも貶せますが、一つ一つの彼女の行動がイギリスという国を守り抜き、結果として伸張させました。 幸運に恵まれた面もありますが、名君の名にふさわしい人物でした。 エリザベスが、スコットランド女王であり、従姉妹であり、英国の王位継承権を持っていたメアリ・スチュワートをのぞかなくてはいけないことに苦悩したことは、さまざまな記録に残っています。しかし処刑したくなかったという理由のひとつに、毒殺でも何でも良いから死んでくれないと、処刑したことにより他国の君主を抹殺する行為を正当化する必要が出てくる、ということがあったのだそうな。 この前例があったからこそ、のちの清教徒革命によるチャールズ1世、そしてフランス革命におけるルイ16世の処刑への道が開かれたとなると、歴史の流れとは皮肉なもの。 エリザベスの性格の基礎となったのは教育である、と著者は何度も書きます。メアリーもエリザベスも、世間の非情に揉まれて辛酸をなめましたが、経験だけで優れた君主にはなれない。エリザベスにはロジャー・アスカムという教師がいたそうです。 彼は当代随一のラテン語学者としての名声があると共に、「勉強はできるだけ楽しいものでなければならない」と信じる生まれながらの教師でした。彼はエリザベスに、語学を始めとするさまざまな教養を教えると共に、馬術・狩り・楽器の演奏などの幅広い世界を教えます。 のちに、メアリ女王が自分を queen、sovereign lady、princess などと女性形で呼ぶことに対し、エリザベス女王は国母的な存在であることを強調する場合を除き、 prime(国王)、king と呼ばせたそうな。これはアスカムが彼女を教えていた時、終始 prince と呼んで君主となった時の心構えとさせていたためと言われます。 そんなこんな、非常に詳細であると共に面白い視点でエリザベスという人物を見直させてくれる本でした。(10/10/14) |

|||||||||||

| Ver. 2.23 |

|---|

| 管理番号:I027-002 | 51 伝記・一代記 |

出版社:朝日出版社 | |||||||

| 書名:王妃エレアノール | 12世紀ルネッサンスの花 | ISBN4-02-259594-9 C0322 | |||||||

| 朝日選書 494 | 価格:1845Yen | ページ数:438P | 本のサイズ:125×190SC | ||||||

| 初版発行:1997/3/25 | 購入:2010/12/9 | ||||||||

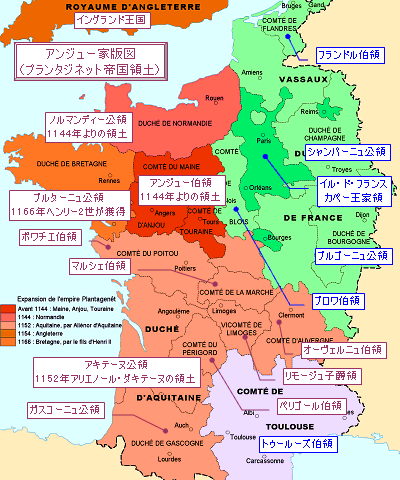

王妃エレアノールとは、中世の歴史上の人物です。現代のフランスとイギリスの両国の王室にかかわっており、現代の英国史においてはEleanor of Aquitaine(エレノア・オブ・アクイテインもしくはエリナー・オブ・アクイテイン)、現代フランス史においてはEléanor d'Aquitaine(エレアノール・ダキテーヌ)と呼ばれています。 王妃エレアノールとは、中世の歴史上の人物です。現代のフランスとイギリスの両国の王室にかかわっており、現代の英国史においてはEleanor of Aquitaine(エレノア・オブ・アクイテインもしくはエリナー・オブ・アクイテイン)、現代フランス史においてはEléanor d'Aquitaine(エレアノール・ダキテーヌ)と呼ばれています。またもう一つの呼び方もあります。彼女が生まれ育った南仏のオック語(南フランスで使われた一種の方言)では、彼女はAliénor d'Aquitaine(アリエノール・ダキテーヌ)と呼ばれました。 桐生操さんが書いた「王妃アリエノール・ダキテーヌ」と同一人物です。 南のオック語に対する北フランスの言葉はオイル語であり、これは現代になって便宜上付けられた名前です。「Yes」を「oc(オック)」というのか「oïl (オイル)」というのかが一番わかりやすい違いらしい。「Yes」を「oui(ウイ)」という現代フランス語は、このオイル語の後継者なのだそうな。  この人、エレアノール・ダキテーヌは、中世という時代の中で、数奇な運命を豪快に生きた人です。 この人、エレアノール・ダキテーヌは、中世という時代の中で、数奇な運命を豪快に生きた人です。当時のフランスは、国王に宗主権を預けた諸侯の連合体です。フランス国王は形式上最高の権力者ですが、ややこしいことに最大の権勢を誇っていたのではない。国王の直轄する領土はそれほど大きくなく、それ以上に大きい領地を持っていながら国王に忠誠を誓う諸侯家も多い。 そのひとつに、アキテーヌ公爵家があります。厳密に言うとこれもアキテーヌ家直轄領と、公爵家に忠誠を誓う伯爵家などの諸侯の連合体ですが、全体としてみるとフランスの1/3以上を占めています。 エレアノールは、アキテーヌ宮廷に華やかな南仏文化の花を開かせたギヨーム9世(1071-1126)の孫、ギヨーム10世(1099-1137)の長女として1122年に生まれました。弟ギヨームが死んだため1130年(8歳)でアキテーヌ領の後継者となります。 1137年(15歳)の時父が死去し、その遺言によって彼女は国王ルイ6世(肥満王 1081-1137 在位1108-1137)の庇護下におかれることとなり、その王太子ルイと結婚。同年ルイ6世が死んだため、ルイ7世(1120-1180 在位1137-1180)の王妃となる。 1145年(23歳)、長女マリー(1145-1198)出産。 1147年(25歳)、夫と共に第2回十字軍に参加。 1150年(28歳)、次女アリックス(1150-1183)出産。 1152年3月(30歳)、ルイ7世と離婚。正式には近親婚による婚姻の無効。 条件は、二人の娘は王家の嫡出子としてルイに親権があること。アキテーヌ公領はエレアノールのものとすると共に、エレアノールがフランス王家の臣下である限り彼女の再婚に関し条件は付けないこと。 1152年5月、ノルマンディー公兼アンジュー伯ヘンリー(1133-1189)と再婚。 1153年(31歳)、ウィリアム(1153-1156)出産。夭折。 1154年、イングランド王スティーヴン死去に伴い夫はヘンリー2世(在位1154-1189)となり、エレアノールはアキテーヌ女公爵であると共にイングランド王妃となる。 1155年(33歳)、ヘンリー(1155-1183)出産。小ヘンリーと呼ばれ、1170年から1183年までイングランド王(父王と共同統治) 1156年(34歳)、マティルダ(1156-1189)出産。 1157年(35歳)、リチャード(1157-1199)出産。のちのイングランド王リチャード1世(獅子心王) 1158年(36歳)、ジェフリー(1158-1186)出産。のちのブルターニュ公ジョフロワ2世 1162年(40歳)、エレアノール(1162-1214)出産。 1165年(43歳)、ジョアナ(1165-1199)出産。 1166年(44歳)、ジョン(1166-1216)出産。のちの イングランド王ジョン(欠地王)。この年のエレアノール、ヘンリー2世と別居。 1173年(51歳)、小ヘンリー(18歳)を筆頭とし、リチャード、ジェフリーと共にヘンリー2世に対し叛乱を起こす。翌年和解が成立するが、エレアノールのみはイングランド南部ソールズベリー城に監禁される。 1183年(61歳)、小ヘンリーが赤痢により28歳で死亡。これにより家族間の内紛も一時収まる。 翌年の1884年、和解を望むヘンリー2世の意向でエレアノールを含む家族がウエストミンスター城に集まるが、和解に至らず。 1189年7月(67歳)、ヘンリー2世、56歳で病死。王位はリチャードが継ぐ。 1190年(68歳)、リチャード1世は第三回十字軍に出陣。翌年にエレアノールは、老躯をおしてアルプスを越えてシチリアまでリチャードの花嫁となるベランガリアを連れていく。 1193年(71歳)、リチャード1世が前年末、帰路のオーストリアで捕虜になったことを聞き、身代金の調達を開始。 この身代金は銀貨15万マルクと言われ、イングランド王室の歳入の5年分に相当するものであり、当時の平均的労働者の日給にして1200万人分にあたるとか。イングランドは国庫と国民の資金を絞りきってこれを支払い、1194年2月にリチャードは釈放されます。 1199年(77歳)、リチャード1世が流れ矢により死亡。後継者は末弟ジョン。 1203年(81歳)、ジョン王、大陸における最後の領土ガイヤール城から逃走し、フランス上の領土を事実上放棄。 1204年4月1日(82歳)、エレアノール、フォントヴロー修道院で死亡。 →ここ  なんともはや、豪快な人生でした。 ただ一代で、さまざまな人々と共に右図のような巨大な統一国家を作り上げ、その崩壊を目にして去っていきました。 単純にこの略歴だけを見ても、幸せなお姫様と考えるのはちと問題がありますよね。女傑と言われ、一部では魔女と罵られるだけのことはあります。 この女傑の生涯を追ったのがこの本。 彼女の生涯に起きたさまざまなことを、歴史史料や年代記などを元に細かく丁寧に描いています。フィクションとなるのがどのあたりからなのかはわかりませんが、いままで知らなかったもの、知っていたことに新しい解釈をしたもの、いろいろ興味深い。 こんな一生の書き方も面白いかも。 でも、一言感想。長い。(笑) 興味深い内容が詰まっているのですが、長く感じます。 なぜだろうか。 実はこれ、上の「エリザベス 華麗なる孤独」を読んだ時も同じ事を思いました。 読んでいて、疲れるのです。 面白い本なら、長くてもそれを意識しないのに。 もしかしたら、作者の視点、主人公の女性への傾倒のしかたに波長が合わないせいじゃないかな。 あまりにも主人公を、作者の思う「いい人」の鋳型にはめていないか。 エリザベス・チューダーもアリエノール・ダキテーヌも、こんな人ではないように思えるのです。そして彼女たちを取り巻く人たちも、あんな考えはしなかったように思うのです。これは鐵太郎の個人的感想に過ぎないのでしょうけど。歴史の人物に対して、作者は解釈をひとつの方向性に絞りすぎていて、その方向と自分があわない、ただそれだけなのかもしれない。 「正しき恋愛技法論」の愛の掟31(P307-308)など、面白いのかな。これで熱が冷めてしまったので、そのあとの4人の息子たちの性格解説などがしっくり来ませんでした。 この方の歴史解釈に関して、たとえばギヨーム9世やルイ7世の行動とその理由など、いくつも引っかかる点はありますが、これははっきり反論しにくいのでまぁいいとします。 一応別な指摘として、訳語について。この本では、フランスにいた人々に対してはオイル語、あるいは現代フランス語の名前の呼び方で、イギリスにいた人々は現代英語で呼びます。 むろん作者はよく分かっているはずだし、別におかしくはないのですが、主人公はやはりオック語のアリエノール・ダキテーヌと呼んでほしかったし、フランスの土地で生まれフランスで育った人は、のちにイングランドで爵位や王位を得たとしても、フランスにいる間はフランス語圏の呼び名で読んでほしかった。 のちにイングランド王になったヘンリー2世は、王になる前フランス人のアンジュー伯であったときはアンリ・ダンジューなのです。イングランド王妃になったらエリナー・オブ・アクィテインと呼べとは言いませんけど、なんとかならんのか。 もしかしたら当時は、イングランド王になってもフランス読みされていたかもしれませんが、それはまぁいいとしても、ね。 うーむ、残念。この本のネタは面白いはずなのに。(2011/2/23) |