�g�b�v�֖߂�  �ǂ{�̕��� |

|

|

|||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| �Ǘ��ԍ� | ���@�@�� | ���@�@�� | |

|---|---|---|---|

| K124-001 | ��������̋����� | �u�������R�v�Ƃ����u�_�b�v�̒a�� | |

| �@ |

|---|

| �Ǘ��ԍ��FK124-001 | 54 ���j�_�`�@ |

�o�ŎЁF�u�k�� | |||||||

| �����F��������̋����� | �����E���i�����j���� | ISBN978-4-06-291988-3�@C0121 | |||||||

| �@1996�N�A�u�k�Ђ�芧�s | �@ | ||||||||

| �u�k�Њw�p���Ɂ@1988 | ���i�F1110Yen | �y�[�W���F288P | �{�̃T�C�Y�F���� | ||||||

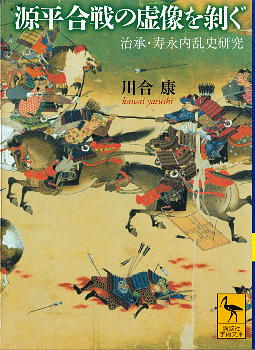

| ���Ŕ��s�F2010/4/12�@��8���F2019/12/10 | �w���F2020/6/25 | �J�o�[�}�ŁF�w�t���������L�G�x (�������������َ��� Image:TNM Image Archives Source�Fhttp://TnmArcives.jp/) �J�o�[�f�U�C���F�I�]���� |

|||||||

�@�`���� �͂��߂� �́A����ȕ��͂Ŏn�܂�܂��B �@�`���� �͂��߂� �́A����ȕ��͂Ŏn�܂�܂��B

�@�ې��ɌĂяo����A�����ɂ͎����قǂ́u��|�� �@�@�����̎g�����13���i���͈ꈬ��̒����ŁA13���͖�90�p�B���ʂ�12�� ��83�p�j�����Ȃ����������m��15���ȉ��̂��̂͂��炸�A�|�͌܁A�Z�l����̋��|�ŁA�Z�̓�A�O�����˒ʂ��З͂�����B �@�A�����ł́u�喼�v�ƌĂ�镐�m�͏��Ȃ��Ƃ��ܕS�R�𗦂��Ă���A�n�̈����͂����ւ�Ȃ��̂ł���B �@�B�������m�͐e�����˂Ζ@�����s���q�����˂ΒQ���߂���Ő킢����߂�B�������������m�͐e��q������ł���������z���Đ키�������̂�������O�ŕ��ƂȂǂȂ��Ă��킢��������̂��B �@�k���オ�������R�́A�x�m��̍���Ő키�O�ɓ����o���Ă��܂����̂��Ƃ����B �@�ŁA�֓������͕x�m�썇��ɎQ�����Ă��Ȃ����Ƃ��܂߁A�v����ɂ���͕��Ƃ�������͉̂^��������d�����Ȃ��A�Ƃ������������߂ɍ��ꂽ�b�A�܂�u���ҕK���̗��v�Ƃ����e�[�}�̂��߂ɏ����ꂽ���̂ł���炵���B���ƕ���́A�v����ɂ����������̂Ȃ̂ł��B �@�ł͌����͂ǂ��������̂��B �@���� ���m�čl �́A���z�́u

�@�w���̕���x�̏�����̎���4�N�i1180�j�A�w���c�{���ƕ���x�ɗ����������������R�̍���ɊԂɍ���Ȃ������O�Y�ꑰ�̘V�� �@�����ŘV���́A�R���̐S��������A�G�Ɏ˂����@�����ēG�̔n���˂��A���˗������G�ɑg�ݕt���i����Ŏd���߂�ƌ����̂ł��B�������� �@�܂��w���ƕ���x�ɂ͑g�ݓ����̕`�ʂ����ɑ����B�܂肱�̎���A���łɊ��q�����ƌ����Ă���D�L���킢�����s���Ă����Ƃ����B �@��������A���m�́u�{���ƃ^�e�}�G�v�Ƃ͌�������̒��łǂ̂悤�Ȃ��̂ł������̂��A�ǂ̂悤�ɕϖe���Ă������̂���`���Ă����܂��B �@���� �u�|�n�̓��v�@�܂肠��ׂ��i�R��j���m�̎p�Ǝ����B �@��O�� �����́u���͐�v�u���͐�v�ƂȂ��������̐킢�ƁA���m�����łȂ����O���u�H���v�Ƃ��ē��������l�q�B �@��l�� �Q�[�̂Ȃ��̕��ƒ��B�@���ƒ��B�̎菇�̕ϖe�B �@��� ���q���{���͂̌`���@�����̒��ō���Ă��������q���{�̌�Ɛl���x�ƁA�]���̑����n�����̕ω��B �@��Z�� ���B�����@�����̍ŏI�ǖʂƂ��Ẳ��B����A���̒��ōs��ꂽ��O�̑哮���ƌ��Ɛ_�b�B �@���̎����E���i�����L�Ƃ́A�킢�̋K�͂����\�A���S�̉ƒP�ʂ̐킢����A����A�����̋K�͂ɂӂ��ꂠ����������ł�����܂��B�ł���A�P�Ȃ錹���̓����̔e�������łȂ����Ƃ͖����B �@���������̋K�́A�������͂̑����ɂ��ď]���̌����ł͏��ɓI�ɕ߂炦��X���������������ł��B���Ƃ��Ύ���4�N�̏x�͕x�m��̍���̕����ł����A�����E��b�ł����� �@�܂��u�R�v�Ƃ���Ă��镺�������A���ۂɓ�������Ă���͕̂��m�����łȂ��]�҂��퓬���Ƃ��ē������ꂽ���O��������K�v������͂��ł��B�R�������̂����퓬����1/3�ł������Ƃ��L����Ă���̂ŁA�ł���ΑS�Ă̐l�������킹��Ζ����Ă��Ă��s�v�c�͂Ȃ��B �@���Ƃ̑�R��k�����Ō}�������ؑ]�`���́A

�@���́u��s�v�Ƃ́A�����܂��ȑf�ȎՒf�{�݂ł������A��K�͂ȍH�������̂��������Ƃ����܂��B����͂̂��̉��B����ʼn��B���������\�z�������É�u�R�̏�s�Ɍ��邱�Ƃ��ł��܂����A����͑�K�͂ȓy�؍H�����s��ꂽ���Ƃ������Ă���A�u�H���v�Ƃ��Ē������ꂽ���O���������Ƃ�����������̂������ł��B �@������ �@���q�����Ƃ������̂́A�Ӑ}���ĂƂ������A�v�悪�����Č��Ă�ꂽ���̂ł͂Ȃ��A�Ƃ����܂��B �@�����̈Ӑ}���A������x�����������̕��m�c���A�����̕������A���̒�����A���q���{�̒a���ȂǁA�N���\�����Ȃ������B���������̏o�������炵�āA�����������B���̒��ŁA����Ӗ��A�N�V�f���g�Ƃ��Ď����͋N���܂��B

�@�ނ����R�̒��ɂ́A�����Ǝ��s�̌J��Ԃ�������A�����͍ŏI�I�ɐ����������炱�����j�ɖ����c������ł����B �@���B����Ƃ́A�]���͗����ɔ������`�o������ߒ��ŋN���������I�Ȑ�����Ƃ��������ł����B �@�������O�O�Ɏj�����݂Ă݂�Ɩʔ��������킩���Ă��܂��B �@����5�N�i1189�j6���A�����͒��삩�� �@�����ɗ����̐����I���f������A�ƒ��҂͌����܂��B �@����ɑ��ē��������̓Ɨ����v�������ƂƋ��ɁA���Ɠ����ɂ���ēG�����ɕ�����s�҂ƂȂ������m�������������邱�Ƃŕ��ƎЉ�̃q�G�����L�[���m������_�����������̂ł͂Ȃ����B �@�������ꂽ���m�����̒��ŁA���ēG���ɉ���Ă����ҁA�`�o�̓��S�����������҂ȂǂɎ��n�̋@���^����Ƌ��ɁA���B�̕��m�ɂ܂œ��������������Ƃ��L�^����Ă��܂��B

�@����͖��炩�ɕ��Ɛ������m�����邽�߂̍s���ł͂Ȃ������̂��B���̂��߂ɋ`�o�Ɖ��B�𗘗p�����̂ł͂Ȃ����B

�@�����āu�M��v�Ƃ��Ă̗����̉��l�A���m�̐�c���q�̗���Ȃǂ��o�āA�u�������R�v�Ƃ����u�_�b�v���ǂ̂悤�Ɋm�����ꂽ�̂��Ƒ����܂��B �@�Ȃ�قǂ˂��B �@���������ӂ��ɉ�������ƈ�̐��ł͂��邯��Ǖ�����₷���B��������j�͖ʔ����ˁB�i2025/10/25�j �@ �@�Ǐ����[�^�[�̋L�^���@�@�Ǘ��F2020/7/16�@ |