トップへ戻る 読んだ本の分類 |

|

|

|||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 管理番号 | 書 名 | メ モ | |

|---|---|---|---|

| M038-001 | 私兵特攻 | 玉音放送後に特攻隊を率いた宇垣中将 | |

| Ver. 3.05 |

|---|

| 管理番号:M038-001 | 52J 戦史・戦争ノンフィクション(日本) |

出版社:新潮社 | |||||||

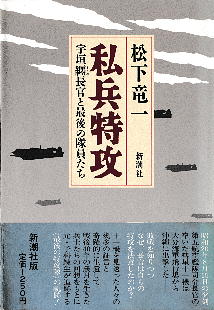

| 書名:私兵特攻 | 宇垣纏長官と最後の隊員たち | ISBN4-10-358501-3 C0095 | |||||||

| 価格:1250Yen | ページ数:232P | 本のサイズ:155×205HC | |||||||

| 初版発行:1985/7/15 | 購入:1987/3/22 | 装画:寺司勝二郎 | |||||||

太平洋戦争の終結を事実上決した昭和天皇による玉音放送がラジオから流れたのは、1945年8月15日正午。その約4時間後、大分海軍航空基地より11機の彗星艦上爆撃機が800kg爆弾を抱いて発進しました。 太平洋戦争の終結を事実上決した昭和天皇による玉音放送がラジオから流れたのは、1945年8月15日正午。その約4時間後、大分海軍航空基地より11機の彗星艦上爆撃機が800kg爆弾を抱いて発進しました。この長い戦いの最後を彩った壮絶な特攻機の、最後の出撃、といわれます。 指揮していたのは、大分基地に在籍していた701海軍航空隊の上位組織である第五航空艦隊の司令長官、宇垣纏海軍中将。 終戦の詔勅がおりたあとで、つまり日本陸海軍としては公式には停戦状態に入った後で、命令を下して部下を死に追いやったということで、時に「私兵による特攻」と評されることもある最後の出撃でした。 この本は、終戦より40年という時がたち、語ることのできる人たちが重い口を開きはじめ、しかもまだ生きて語れるというぎりぎりの時にこの顛末を書き残した、その前でもその後でも書くことができなかった記録です。

1927(昭和2)年大分県生まれですので、著者の10歳年長。16歳の時海軍航空隊を志願し、第13期甲種飛行予科練習生として入隊。5ヵ所の航空隊勤務を経て特攻の訓練中に急性気管支炎から肺湿潤を併発し、入院。そのまま終戦を迎えた、ある意味特攻で死んでいった戦友たちへの負い目を負わされた世代。 戦後いろいろ辛酸を舐め、版画を独学で習得し、屋根や瓦を描く版画家として名を上げました。2015(平成27)年4月、87歳で死亡。 その寺司が、昭和58(1983)年4月23日に行われた「大分基地発進701空特攻戦没者慰霊祭」の世話人・司会役として、あの攻撃隊の指揮官であった中津留大尉の父親の姿を見た描写から、物語は始まります。この席で、緊張しまくっていた寺司は聞きもらしたのですが、この中津留大尉の父親が宇垣纏についてこんな言葉を洩らしていたのだそうな。

宇垣纏は、山本五十六の女房役、連合艦隊参謀長として開戦を迎えます。下のものの敬礼に顎を振るだけの傲慢な姿、プライドが高く木で鼻をくくったような冷淡な対応をする姿で黄金仮面、鉄仮面とあだ名され、人なつっこい山本と反りがあわなかったと言われます。これには宇垣が砲術のエキスパートして山本の路線にあわなかったこともあるらしい。しかしミッドウェー海戦の惨敗の後、右往左往するGF司令部を叱咤激励してまとめあげ、また臨機応変の才にも優れた手腕を発揮して名を上げます。 また残された貴重な記録である「戦争録」に示された見識や秘めた情の姿は、派手ではないものの優れた将官としての気質を示しています。 この武人が、無様な戦いを強いられ、レイテで悪戦苦闘したあげく、日本海軍最強ながらろくな装備もなく特攻するしかない第五航空艦隊を預けられ、若い将兵をあたら死地に追いやり、終戦の情報を聞く。 一言も口には出さずとも、俺も後から行く、すまん、先に死んでくれ、という思いはあったはず。 特攻を命令するなんて人のすることではない、無謀だと思うのならなぜ拒否しなかったのか、などという文句は、戦後の安楽椅子にふんぞり返った左翼たちのすること。当時はもう、戦争するしかなかった。戦うしかなかった。負けているとわかっても、少しでも踏ん張るために戦場に若者を送り出すしかなかった。 だから、終戦の詔勅を聞いたとき、宇垣纏は迷わず沖縄へ飛ぶことを決めた。これで終われるとほっとしたのかもしれません。 しかし、これはそんなに簡単なことではない。 司令長官という要職にあって、なぜ戦後処理という重大な責任を放棄したのか。 なぜ一人で死ななかったのか。 なぜ5機出せと命じて現場の将兵がいやだ俺たちも行きたいと並んだとき、11機の同行を許し、23人で出撃したのか。 なぜ航空部隊の将兵は玉音放送を聞かなかったのか。 なぜ結局特攻という目的を果たさせず、敵艦への突入を許さなかったのか。 たくさんの、釈然としないものがあります。 この本は、これらのさまざまな謎を追うとともに、調査が進むにつれてわいてきたそれ以上の疑問をひとつひとつ解きほぐし、宇垣中将を除く22名のその後の運命を丁寧に調べ上げています。 そして同時に、あの時戦場に合った人々がどんな思いであったのかも、丁寧に記録しています。 1978(昭和53)年6月、寺司は大分のローカルテレビで特攻隊について鼎談したことがあったそうです。このとき、さまざまな話題が出たなかで、最後に声を高ぶらせたことがあったとか。

実はこの本を最初に買って読んでから30年たって、内容はほとんど忘れていたのですが、この一節だけは出展も知らずずっと覚えていました。後知恵で過去の歴史をしたり顔で評する「安楽椅子評論家」のことを右翼だろうが左翼だろうが嫌悪するようになったのは、この一文のせいかもしれません。 酷い歴史でも封印せず表に出すべきですが、時代背景を無視して善悪の評価をすべきではないと思う。 過去を反省し、正すべきは正さねばなりませんが、歴史は真っ直ぐに見なくてはいけない。 そんなこんな、いろいろなことを思い出させてくれる一冊でした。 出撃した11機は、エンジン不調やいろいろな要因で脱落機が出ます。また結果として二手に分かれて向かったそうです。しかし、彼等は沖縄に到達しなかった。アメリカの艦船にその日突入した艦爆は一機もなかった。 これは、死地を求め、なおかつ自分たちだけで死のうとした宇垣纏の決断によるものだったのか。 少なくとも、宇垣が命ずれば全員喜んで沖縄に向かったはずなのに、一機も九州海域から出ていなかった。 これもまた、男たちの物語。 もう一つ、最後に書き残すのは草鹿龍之介中将のこと。 この人についても言いたいことはあるけれど、少なくとも終戦の時の姿は評価できる。 実は8月10付けで第五航空艦隊司令長官は宇垣中将から草鹿中将に変わっていたのです。しかし戦争末期の混乱のなか、草鹿の着任は遅れていたのでした。宇垣の「戦争録」にも、草鹿を待っていたことが書かれているそうな。 草鹿が大分飛行場に降り立ったのは8月16日早朝。宇垣が出撃したことを聞いて驚くと共に、殺気立っている第五航空艦隊をどう収めるかの責任が彼にかかります。 血相を変えて、あるものはピストルを、あるものは軍刀を携えて詰め寄る将兵に草鹿は言い放つ。

実は、この本は視点としてこういう高級指揮官たちの立場からばかり描いてはいないのです。 逆に取材対象として、五航艦の幕僚たちは全く出てこない。下士官の視点からこの出来事を描いているのです。 それというのも、高級将校や士官の教官たちに話を聞くと、メンツを保つためや自己正当化のための嘘ばかり聞くことが多かったから、なのだそうな。組織とはそういうものなのかもしれません。 いろいろな人がいるのはしかたがないし、いろいろな考えがあっていいと思うけど、いざという時に後世に取り上げられるような言動を残したいもの、と思ったのはこういう本を読んでからだったかなぁ。 ところでこの本を、ノンフィクションの体裁を取ったノンフィクションと読書メーターに書いたけど、やっぱり素直にノンフィクションだよね。(笑) (2019/5/4) 読書メーターの記録より 読了:2019/4/4 |

|||||||||||||