トップへ戻る  読んだ本の分類 |

|

|

|||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 管理番号 | 書 名 | メ モ | |

|---|---|---|---|

| M054-002 | わかりやすい朝鮮戦争 | 軍事的側面から見たあの戦い | |

|

|---|

| 管理番号:M054-002 | 52 戦史・戦争ノンフィクション |

出版社:潮書房光人社 | |||||||

| 書名:わかりやすい朝鮮戦争 | 民族を分断させた悲劇の構図 | ISBN978-4-7698-3183-9 C0195 | |||||||

| 光人社より 単行本 平成11(1999)年6月 刊行 | |||||||||

| 光人社NF文庫 み-1183 | 価格:900Yen | ページ数:368P | 本のサイズ:文庫 | ||||||

| 初版発行:2020/9/20 | 購入:2020/9/5 | 装幀:熊谷英博 | |||||||

まえがき はこのような文章で始まります。 まえがき はこのような文章で始まります。

朝鮮戦争の帰趨は、簡単に言うとこんな様子。 北が南を「解放」しようとして宣戦布告なしで攻め込んだのが1950年6月25日。 ろくな警戒もしていなかった韓国軍はひとたまりもなく敗走、首都ソウルは陥落し、戦線は一気に朝鮮半島南端の釜山港周辺まで押し込められます。油断しきっていたアメリカ占領軍は北朝鮮軍の息切れでようやく立て直し、マッカーサーによる仁川上陸作戦などで反撃します。米英軍を主力とした国連軍は韓国軍と共に北上し、10月には38度線を越えます。  ここで中国(中華人民共和国)がソ連の後押しで介入し、11月に大規模な攻勢をかけて戦線を南下させ、12月には平壌を、1951年1月にはソウルを再奪取しますが、連合軍の指揮官が歴戦のリッジウェイ中将が前任者の事故死に伴って交替すると情勢は変わり、立ち直った連合軍の反撃で3月に戦線は38度線まで北上します。 ここで中国(中華人民共和国)がソ連の後押しで介入し、11月に大規模な攻勢をかけて戦線を南下させ、12月には平壌を、1951年1月にはソウルを再奪取しますが、連合軍の指揮官が歴戦のリッジウェイ中将が前任者の事故死に伴って交替すると情勢は変わり、立ち直った連合軍の反撃で3月に戦線は38度線まで北上します。軍務には不適格な上、政治的に問題があったマッカーサー元帥が4月に解任されたのち、両者の投入される兵力が膨れあがって膠着状態になりますが、1953年になって1月のアイゼンハワー大統領の就任、3月のスターリン死去に伴い休戦交渉がすすみます。 結局、1953年7月27日に至ってようやく休戦協定が結ばれ、停戦状態に入り、戦争は事実上終結します。(しかしいまだ公式には戦争は終わっていません) この間、戦闘開始から停戦まで1129日。30.44日で割ると、37.09ヶ月。(あれ?) 日本にとってこの戦争は、崩壊しかけていた国家に四流の農業国に落ちぶれる運命から一流の技術立国へ這い上がるチャンスを与えてくれたと共に、平和な全方位友好国を目指した日本を、準軍事組織をもち西世界の一員として反共の砦を提供する国としたものでした。 しかし朝鮮半島にとっては、超大国の狭間で代理戦争の惨禍に苦しめられ、北は軍閥組織による世襲独裁王国となり、南は軍国国家から脱却しつつ歪な民主政治を持て余す国になってしまった。これも、悲劇。 この戦争について、従来いろいろな研究がなされ、様々な評論本が刊行されています。しかしその視点は西側、韓国・アメリカ側のものが多く、東側の資料は極めて少ない上にあっても社会主義国特有の宣伝臭の強いもので、その真実性には疑問があったのでした。

そしてこの戦争の様相を、良い悪い、正義悪魔の価値観ではなく、正確に捕らえ、学ぶことが必要なんだ、と。だから、

第一章 第二次世界大戦後の朝鮮半島 で語られるのは、太平洋戦争が終結したあと、戦争中同じ抗日運動を行ってきた朝鮮民族(著者はあえて朝鮮人民と呼ばないとのこと)が、どのようにして分断され、どのように二大国の傀儡となって愛戦うようになってしまったのか。 そして 第二章 戦争前夜 では、〝北〟はどのような理論で〝南解放〟を行おうとしたのか、を解説します 大戦後の軍簿縮小などで、アメリカがソ連の北朝鮮ほどには韓国を支援しようとしていないこと。そしてナチス・ドイツを破って東ヨーロッパを開放し、日帝の支配する満洲国を崩壊させたソ連や、広大な中国全土を統一した中国共産党は、積極的に後援してくれていること。南の人民は腐敗しきった政府の圧政に苦しんでいること。であれば、

第三章 戦争の期間、規模、そして経過 において、開戦から19ヶ月目、1951年12月までが描かれます。 この間、戦線は朝鮮半島全体を上下し、アコーディオン戦争と揶揄された惨状を呈しましたが、最終的に38度線を挟んで膠着状態になります。膠着、といってもそれまで行われた戦争は苛烈をきわめると共に、両軍を構成する各国軍の思惑の温度差もさまざまに現れています。 この章では、一ヶ月ごとですが戦争の様相を解説していたのですが、これ以降停戦まで約19ヶ月、線上に動きはありません。互いに戦線に添って総延長400キロ、深さは最大40キロにも及ぶ3~4層の縦深陣地を築き、通常の陸上攻撃では突破不可能な状態になっています。 この時点で38度線付近にいて睨み合っていた兵力は、韓国軍25.7万人、アメリカ軍25.3万人、他の国連軍1.3万人、北朝鮮軍27万人、中国軍39万人。 仮に連合軍が水陸両用作戦を実施して迂回戦法をとって戦線を進めたとしても、それに投入する兵力の問題や予想される死傷者の膨大な数に加え、中朝国境の背後にいる中国軍の予備兵力70万が殺到する可能性が大きい。 中共軍にとっても、陣地を出れば圧倒的に優勢なアメリカ空海軍の攻撃の餌食になるのは目に見えている。

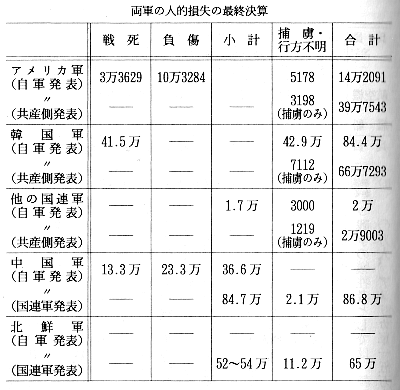

次の章は 第四章 その後の推移──1952年1月~休戦まで 戦線が膠着したとしても、米軍による戦線後方への空爆は続きます。この結果中国兵の食料・衣服・医療は大打撃を受け、この戦争における中国軍の戦死者13.3万人のうち、少なくとも1/3が52年2月の冬に失われたと推定されています。 しかし中国軍は、しぶとい。旧日本軍の愚かな精神主義に陥ることなく戦訓を生かし、兵器の点での劣勢を挽回して前線を固守するために全力を傾けます。なんと、初期の人海戦術を部分的ですが捨てる決断まで行っています。 睨み合いの戦場でさまざまな小競り合いが続き、休戦が近いと将兵が思いはじめた1953年7月、158回に渡る交渉の結果、国連軍側と共産側で大要は四か条からなる休戦協定が結ばれます。 ①軍事境界線と非武装地帯の明確化 ②戦闘停止と休戦の取り決め ③捕虜の扱いと交換に関する措置 ④それぞれの政府に対する提案 これは、むろん「戦争状態の解消」ではなく「戦闘の中止」のみを意図しており、戦争当事国である韓国と北朝鮮どちらにとっても、特に最初の侵攻で大打撃を受けた韓国側にとって、納得できるものではありません。 北が意図した共産革命による朝鮮半島の統一も、南が危惧する北の戦争責任追及と南進の恒久的阻止は、まったく解決されていないのです。 休戦協定、正式には「朝鮮戦争休戦協定」(日本語による正式名称は「朝鮮における軍事休戦に関する一方国際連合軍司令部総司令官と他方朝鮮人民軍最高司令官および中国人民志願軍司令員との間の協定」)は、1953年7月27日に38度線上の板門店で、国連軍を代表して、アメリカ陸軍のウィリアム・ハリソン中将と、朝鮮人民軍及び中国人民志願軍(中朝連合司令部)を代表して南日大将がまず署名した後、国連軍総司令官のマーク・W・クラーク大将、中国人民志願軍司令員の彭徳懐、朝鮮人民軍最高司令官の金日成が署名しました。当事者の片方である大韓民国(韓国)の李承晩大統領はすべての平和会談への参加及び署名に拒否したため、韓国は21世紀の今(2025年)に至っても戦闘状態を維持したままです。  最終的にこの戦争で互いの人的損失はどうなったのか、という結果については、少なくともこの本の書かれた時期では、両軍の発表が食い違うことも含め、きちんとした数字は出ていませんでした。 おそらく正確だと判定できるものはアメリカ軍の出した数字だけで、それ以外はみな粉飾された数字と考えられる、とのこと。 両軍互いに50万程度の兵力をぶつけ合い、韓国軍は北朝鮮軍の二倍の人員を失い、北朝鮮は民間人を含め80万近い死傷者を出しました。北にとって、これは当時の総人口の5%を上回る数字らしい。 アメリカは、戦争開始時に持っていた全戦力の30%、実戦部隊の50%と注ぎ込んで、建国以来初めて「勝てなかった戦争」を体験します。その結果、共産主義との戦争を大きく意識し、軍縮政策は撤回され、核兵器と戦略空軍の増強から空中移動による拠点攻撃思想に舵を取ります。つまり、「歩かない」軍隊を目指す事に。 中国は、毛沢東の提唱した「人民の大海に敵を溺れさせる」戦略が破綻したことを自覚します。そして重火器の充実に努め、近代的な総合軍隊の建設を目指す事に。 次の章からは、この戦争で行われたさまざまな作戦、戦闘形態、そしてマッカーサー元帥解任という重大判断の経緯などと共に、細かい各国軍の様相などが語られます。こちらも興味深く、当時の軍隊の様相などが興味深い。 しかしこれらを重視すれば、日本という我が国にとっての朝鮮戦争の意味が軽くなるかもしれません。 そしてここから演繹されるべき未来像が、原著が書かれた1999年から変化しているため、多少のズレがあるような気がします。やむを得ないのですが。 ですので巻末の「文庫版のあとがき」において

まぁ、本書の主題が軍事的側面に注目したものなので、そうなるとまた焦点がブレてしまうのですが。 痛し痒し、かな。(2025/3/12) 読書メーターの記録より 読了:2020/10/8 |