トップへ戻る 作家/分野 一覧 |

|

|

|||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 管理番号 | 書名 | 備考 | |

|---|---|---|---|

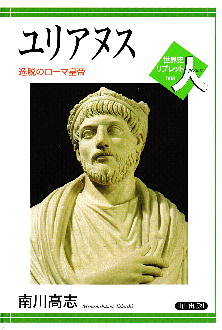

| M068-001 | ローマ五賢帝 | ローマ帝国の名高き皇帝たちの時代 | |

| M068-002 | ユリアヌス 逸脱のローマ皇帝 | 伝統を逸脱したローマ皇帝の物語 | |

| M068-003 | 新・ローマ帝国衰亡史 | ローマ帝国はなぜ滅びたのか | |

| M068-004 | ローマ五賢帝 | 最盛期のローマ帝国を支えた皇帝たち | |

| 管理番号:M068-001 | 53 史書・編年史 |

||

| 書名:ローマ五賢帝 | 「輝ける世紀」の虚像と実像 | 発行 1998年 | |

| 講談社・現代新書 1389 | 価格:\700 | ページ数:244P | 装丁:新書 |

| 初版発行:98/1/20 | 購入:05/2/21 | ||

ローマ五賢帝の時代というと、エドワード・ギボンの言う、 ローマ五賢帝の時代というと、エドワード・ギボンの言う、「人類が最も幸福であった時代」 です。 「かりにもし世界史にあって、もっとも人類が幸福であり、また繁栄した時期とはいつか、という選定を求められるならば、おそらくなんの躊躇もなく、ドミティアヌス帝の死からコンモドゥス亭の即位までに至るこの一時期を挙げるのではないだろうか。」 ── 「ローマ帝国衰亡史」(E・ギボン)より 五賢帝とは、周知の通り、 ネルウァ、トラヤヌス、ハドリアヌス、アントニヌス・ピウス、マルクス・アウレリウス の五人です。 作者はこの、君主の白黒をはっきりさせる単純明快な解釈それ自体は批判しません。それは学説と言うより啓蒙的な意味をもつものであるのだから。 しかし作者は、この本の中で大胆な説を提唱します。 五賢帝の後世に言われる姿には虚像がある。真実の姿は、もっと異なるのだ、と。 こういう歴史へのアプローチは、好きですね。 トンデモ説が好きなのではありませんよ。従来積み重ねられた膨大な資料を、新しい光を当て、新しい視点で見ると、ちょっとちがう解釈が生まれる、という考え方が。 作家の考え自体は、共感できるところもありますが、納得するには時間と証拠がいると思われるものもあります。まぁ、それはそれでよし。 まず作者は、帝政ローマの流れをアウグスツトゥスから語り起こします。ティベリウス帝の不幸な生涯を語り、ネロと、そして反乱。老人ガルバ。オト。ウィテリウス。 それから、初期ローマの中興の祖、ウェスパシアヌス帝。その長男ティトス帝。次男暴君ドミティアヌス帝。 これらの皇帝たちを、主として元老院との関わり、執政官への就任回数などの材料で語ります。 面白いネタがひとつ。ドミティアヌスは兄ティトスと同じように端麗で気品があったが、後年は頭髪の薄いことに悩んでいたとか。 「若き日より毛髪が老いさらばえるのを、気丈に耐えるのだ。優美より心地よいものはなく、優美よりはかなきものもないことを知れ」 (友人にあてた「頭髪の手入れ」というパンフレットの一説) 暴君の暗殺を経て、老人ネルウァが帝位につきます。 元老院の首席でもない、権力を持っていたわけでもない彼がなぜ帝位についたか、について、彼の人となり、バランス感覚なども元に説明します。塩野さんだったかな、トラヤヌスを養子にすることで帝位についた、という説がありましたが、作者はこの考えをまったく無視しています。 そして、これは後の皇帝たちにも言えることですが、元老院を尊重してうまく共存したかのような従来の考えを否定し、常にぎりぎりのバランスで政治を行っていたと説明します。 作者が反論する最大の従来説は、いわゆる「養子皇帝制」です。 実子のなかった皇帝たちは、それ故に、元老院というエリートたちの中で最も優れた人材を選び、それを養子にすることで最高の権力移行を行い、もってローマ帝国の繁栄の基礎を築いた、というもの。 ちがう、これら皇位継承はすべて、現実の力関係や政治行動によって行われたのだ、と作家は断じます。 歴史に興味のない第三者から見れば、ささいな違いかも知れないことですね。 しかし、何となくわかります、これはずいぶん思いきったことをいっているな。 この本では、この異説を初めとして、従来の平穏な皇帝たちの統治を、苦難と挑戦と賭けの連続であったとし、後世に賢帝とたたえられる人物たちでも、いかに誹謗中傷に耐え、また愚行を犯したのかも書き表します。 人生とは、運と実力なのだろうな。ローマ皇帝ともなった人であれば、運もなみはずれていたんだろうな。 実力、すなわちその技量も常人の域を超えていたんだろうな。 ネルウァ帝は、家柄は中庸、軍事は素人。しかし元老院を衆議一致させる何かを持っていた。それをカリスマと言うもよし。 トラヤヌス帝は属州の武人、元老院に席はあってもほとんど知る人もいない。しかし百戦錬磨の政治家たちをはるか遠方からの手紙で納得させる説得力を持っていたらしい。 ハドリアヌス帝は、憎悪され、忌諱されてもそれを乗り越える実績と魅力があった。しかし、運の悪い苦難に満ちた一生を送るうちに、晩年は暴走し、危うく暴君の汚名を着るところだった。 アントニヌス・ピウス帝は、苦難の時代にやむを得ず受けた帝位を一見そつなくこなし、自らの功績と成果を記録することを許さず、あたかも平穏・幸運な生涯だったかのように取り繕った。 マルクス・アウレリウス帝は、幸福な生活を投げ出してただ責任感のみで皇帝という重職を全うした。 ギボンの称える五賢帝とはちがう味わいです。 |

|

Ver. 3.05 |

|---|

| 管理番号:M068-002 | 51 伝記・一代記 |

出版社:山川出版社 | |||||||

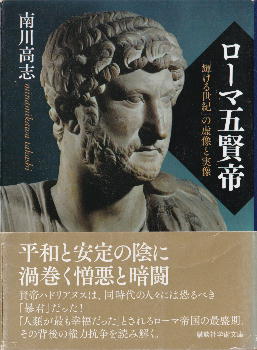

| 書名:ユリアヌス 逸脱のローマ皇帝 | ISBN978-4-634-35008-3 C1322 | ||||||||

| 世界史リブレット 人 008 | 価格:800Yen | ページ数:108P | 本のサイズ:140×210SC | ||||||

| 初版発行:2015/12/20 | 購入:2019/10/15 | カバー表写真:ユリアヌス像 (パリ、ルーブル美術館) |

|||||||

キリスト教の世界から過去のローマ帝国皇帝を描くとき、帝国をいわゆる三世紀の危機より救いキリスト教を公認したコンスタンティヌス皇帝や、単一の皇帝権の元でローマ帝国をまとめあげた最後の皇帝テオドシウスなどが注目されます。彼らが大帝と呼ばれるのは、キリスト教側の視点であり教会への貢献ゆえなのだそうな。 キリスト教の世界から過去のローマ帝国皇帝を描くとき、帝国をいわゆる三世紀の危機より救いキリスト教を公認したコンスタンティヌス皇帝や、単一の皇帝権の元でローマ帝国をまとめあげた最後の皇帝テオドシウスなどが注目されます。彼らが大帝と呼ばれるのは、キリスト教側の視点であり教会への貢献ゆえなのだそうな。となると、古代、中世にかけての時代では、キリスト教が公認に至るさなかにそれに抗し、キリスト教で言う「異教」を復活させる事をもくろんだ皇帝ユリアヌスは、悪しき邪帝、「背教者」とされても不思議ではない。 これに対し、近世以降キリスト教の影響力の低下にともない、彼の不遇な少年時代とその後の活躍、そして悲劇的な戦死に焦点を当て、不運につきまとわれた悲劇の主人公と考える事が一般的となったのだという。「背教者ユリアヌス(辻邦生)」などもこの流れなのだそうな。 これに対し、アメリカの歴史学者グレン・バワーソックはユリアヌスを今までの解釈をひっくり返し、好戦的、機会主義者的に解釈した本を出しています。そういう考えもありか。 では、と南川氏は、もっと別な視点に立ちます。同情とか敵視とか、そういう考え方を越えた先にある、ローマ皇帝としてどうだったのか、という立場で論じています。ローマ皇帝としては珍しく、多くの詩や演説、書簡、論文などを残したこの不遇な男の生涯から、最新の研究を踏まえた上で、彼個人の宗教的なものを含めた思想にはウェイトをおかず、皇帝としてどうだったのかを描いたのです。

まず、セウェルス蝶の皇統が断絶してローマ帝国が群雄割拠状態になり、ガリア地方の蛮族の台頭によってさらに帝国の土台が揺り動かされたいわゆる「三世紀の危機」の時代から話は始まります。この危機を克服した皇帝ディオクレティアヌスから大帝コンスタンティヌス一世への流れ、帝国東西の政治的社会的な差異の拡大、そしてキリスト教勢力の伸張。 コンスタンティヌス大帝の長子処刑やその死後の皇帝家内の殺戮などは、ある程度の推定は行いますが、はっきりした記録のないものに関して原因や経緯の解釈はしません。物語ではない、史実のみによる歴史の構築なのですね。特に大帝の死後の騒乱の原因が、大帝の次男であるコンスタンティウス二世であるかについて、断定を避けているところはまさにその考え方によるものか。 幼いガルスとユリアヌスがなぜ生き延びたかについても、単なる推定でしか語られません。しかし少年ユリアヌスがどのような教育を受けたかについては、記録が残っているらしくきちんと語られます。キリスト教徒として養育され、ニコメディアの司教エウセビウスの監督下にあったにもかかわらず、ユリアヌスがこのキリスト教の実力者についてまったく書き残していなかったことは注目すべきなのか。異母兄ガルスとの間柄についても、記録がないこともありそれほど打ち解けた中ではなかったのではないかとささやかな推定。修辞学、哲学などの教育を受けたことについても、史料のみによっています。 ガルスの副帝就任と皇帝コンスタンティウスの怒りをかって処刑されたのち、皇帝のふたりめの妻であった皇后エウセビアの取りなしによってユリアヌスが命ながら得たことは事実であったようですが、記録にあるその事実のみが書かれます。なぜエウセビアがこの若者ユリアヌスを庇ったのかについての解釈は、小説に任せるべき事なのでしょうか。 副帝とされたユリアヌスが単なるお飾りであったことは、無理な歴史解釈を待たずして自然な解釈でしょうが、いくつかの実戦ののちに彼が本当に単独で、ガリアに於いて兵士の信頼を集める勝利を挙げたこともまた事実であり、兵士たちが彼に対し「アウグストゥス万歳」と叫んだことも記録されているらしい。 副帝ユリアヌスと皇帝コンスタンティウス二世の確執の原因として、皇帝が帝国外の部族集団に対して、宗主的な部族に金銭を与えて懐柔的な処置を取ったことに対し、自分の軍才に気づいた事によるものなのか若者らしい理想論によるものなのか、ユリアヌスが妥協を排した軍事的な処理をとろうとしたことも上げています。これによりユリアヌスは、副帝在位の数年間で、皇帝の宮廷からは賞賛されつつ警戒され、ガリアの兵士や住民からの敬意と信頼を勝ち得ることとなったそうです。後者は、帝国東方地域の住民・兵士に推挙されたマグネンティウスにより始まりコンスタンティウスによって鎮圧された乱への思いもあったという。 なるほど、こんな視点もありか。 であれば、ユリアヌスの登極に至ることとなったコンスタンティウスの無理な命令も、単なる嫉妬心だけでないと解釈できます。なるほどね。 ユリアヌスが自分の意志と陰謀によって皇帝となったとパワーソックは批判しますが、今までの解釈の根拠となった親ユリアヌス的史料をすべて否定できるほどのものではないらしい。 また単独帝となったユリアヌスが行った「キリスト教弾圧」について、ロマンティックな解釈はむろんユリアヌスの純粋な伝統宗教への思慕なのでしょうが、ここではこんな解釈をします。

その結果旧勢力と新興勢力の争いになることもまた必至、ということか。 それが原因となって「背教者ユリアヌス」が生まれたのだとすれば、歴史の流れとは──なんだろね。 融和的な流れに対抗して原理主義的な主張をすれば世の中は尖っていくばかり、というのはいつの時代でも変わらないもの。1700年前と今と、人類はどれだけ進歩したというのか。 ──閑話休題。 そして、こう言う流れに。これは悲劇なのか必然なのか。

ユリアヌスのペルシア遠征について、政治的な意図はさまざまに論じられています。国家統合の意識が薄れたローマ帝国の中で、彼が目指したものはいったい何だったのか、論ずればきりがない。 ユリアヌスとは、当時のローマ皇帝として振る舞うことをしなかった皇帝なのである、というのが、あるいはこの本の骨子か。その善悪は問わずに。 その中でこの遠征とはなんであったのか。

ああ、宗教へ過度に引っ張られないこんな歴史解釈っていいなぁ。(2019/12/14) 読書メーターの記録より 読了:2019/10/30 |

|||||||||||||

|

Ver. 3.05 |

|---|

| 管理番号:M068-003 | 53 史書・編年史 | 出版社:岩波書店 | |||||||

| 書名:新・ローマ帝国衰亡史 | ISBN978-4-00-431426-4 C0222 | ||||||||

| 岩波新書(新赤版)1426 | 価格:999Yen | ページ数:232P | 本のサイズ:新書 | ||||||

| 初版発行:13/5/21 第2刷:13/6/14 | 購入:2019/12/3 | ||||||||

ローマ帝国という巨大な組織が勃興し衰亡し消滅した歴史は、イギリスのギボンを筆頭に、これまで多くの著述家によってさまざまな形で描かれました。衰亡の原因についてもじつに多彩な学説が提示され、一説には210種類に及んでいるのだそうです。著述家の書いた時代によって、背景にある哲学によって、発掘され整理された史料によって、さまざまな解釈があるのは当然のこと。 ローマ帝国という巨大な組織が勃興し衰亡し消滅した歴史は、イギリスのギボンを筆頭に、これまで多くの著述家によってさまざまな形で描かれました。衰亡の原因についてもじつに多彩な学説が提示され、一説には210種類に及んでいるのだそうです。著述家の書いた時代によって、背景にある哲学によって、発掘され整理された史料によって、さまざまな解釈があるのは当然のこと。しからば21世紀の今にふさわしいローマ帝国衰亡史はいかに書かれるべきか。 と言うわけで書かれたのがこの本なのだそうな。 一冊の新書という狭い舞台でどこまで懸けたのか。 かつてローマ帝国はゲルマン人や初期キリスト教によって衰亡し、やがて395年に東西に分裂したのち、東帝国はビザンツ帝国に変貌して15世紀まで続いたが、西帝国は476年にゲルマン人傭兵隊長によって皇帝が廃位されて消滅。このように描かれていました。ギボンの「ローマ帝国衰亡史」はこの解釈に従っています。 しかし1990年代になると、別な介錯が有力となったのだそうな。ローマ帝国は衰亡や滅亡したのではなく、時代の中で形態を変え変容したのだという。ギリシャ・ローマ文明はそれほど高く評価できるものではなく、ゲルマン民族の大移動はそれほど破壊的なものではなかった、という。

それを踏まえて、南川氏の描くローマ帝国の衰亡とはどういうものであったのか。 ローマ帝国の背後にあったのは、曖昧なバックボーンだったこと。しかし軍隊という存在が、ローマ帝国を幻想ではなく実体のある支配力としていたこと。この軍隊が、そして軍隊によって守られ、維持管理される社会が、ローマ人であるという自己認識をもたらしたこと。それ、ローマ人であるという認識を持たない人が、「敵」、「蛮族」とされたこと。 ローマの国境とは、常に曖昧であったこと。ローマ人の敵であったゲルマン人とはなんだったのか。 ローマ帝国の衰退とはどこから始まったのかを、作者はコンスタンティヌス一世(大帝 270?-337 在位306-337)の時代からとして、語り始めます。一般的な歴史解釈では最盛期を1~2世紀つまり五賢帝の時代とし、「三世紀の危機」の軍人皇帝時代を経て三世紀末のディオクレティアヌス帝、コンスタンティヌス帝が危機を克服したとされていますが、作者はそうではないとし、コンスタンティヌスの統治に帝国衰退の「影」を見出したのだと言います。 軍人皇帝時代の最後はディオクレティアヌス帝であり、彼がローマを貴族階層が指導する世界から下層民でも実力あるものが帝国を支配・指導できる大国家に変貌させ、それを受けてコンスタンティヌス帝の支配するローマが現れます。そしてそれが、新時代の、変質し衰亡していくローマになったのだと。 そこから描き出す、衰亡していくローマ帝国の物語。 衰退の影は、どこにあったのか。 コンスタンティヌス帝が、ローマ帝国の国防を、ローマ人トシテの意識のある兵士から兵士を職業とする事になれきった兵士にゆだねたこと、ローマの領域を曖昧なものに戻したために、つかの間の平穏は取り戻せたものの、外部世界に変動があったときその影響をそのまま帝国が受けとめることになってしまうことになった。これは、正しい解釈なのか。 意外な功績を上げたコンスタンティウス二世、そしてもっと意外な皇帝であったユリアヌス。 ガリアが、西帝国が、ローマ帝国においてゆかれたのは、彼ら意外な功績を上げた皇帝たちであったのか。 そしてフン族が現れ、ゴート族が帝国に侵入してきます。 かつてギボンなど欧州の歴史家は、フン族を匈奴と同じものと考えていました。しかし現在の学会ではそうはいわないで、現時点ではわからない、と言うのが公平な視点らしい。いまだ「フン族」とやらの民族系統も言語系統もわかっていないのだそうです。 フン族が史料に最初に現れたのは、ユリアヌス帝の治世だそうです。謎の遊牧民がアゾフ海周辺に現れ、ギリシャ人都市やゴート族を圧迫あるいは殲滅しながらゆっくりと西進します。その結果さまざまな民族が順番に押し出され、あるものはコンスタンティヌス帝の開いたゆるやかな国境を越えてローマ帝国に入り込みます。時に庇護を求めて、時に不法に。 そしてローマ皇帝を含めたさまざまな人々がさまざまな対応をする中で、ゆっくりとローマ帝国は崩壊していったのでした。 この歴史を、著者は詳細に史料を精査しつつ描写します。 しかし最後に言います。帝国としてのローマを滅ぼしたのは、アイデンティティの変質である、と。

ローマ人という概念が国家の統合のために使われ、周囲の人々を集める魅力と威信ある国であったとき、ローマは尊敬される国家になり得た、と著者は言います。 しかし四世紀後半、ローマ人が諸民族の移動や攻勢の前で、国家の統合ではなく差別と排除を唱える偏狭な思想の国に変貌していったとき、この「排他的ローマ」は世界を見渡す力を失ってしまったのでした。 そして西暦370年代、皇帝権力が強化されたローマの東半分は周囲と隔絶する国家として生き残り、在地の有力者によって権力が分散していた西半分は自壊していったのでした。 なるほどね、こんな歴史の描き方、解釈もあるんだ。これだから、歴史は面白い。(2020/08/28) 読書メーターの記録より 読了:2020/1/13 |

|||||||||||

| 管理番号:M068-004 | 53 史書・編年史 |

出版社:講談社 | |||||||

| 書名:ローマ五賢帝 | 「輝ける世紀」の虚像と実像 | ISBN978-4-06-292215-9 C0122 | |||||||

| 1998年 講談社より刊行 | |||||||||

| 講談社学術文庫 2215 | 価格:880Yen | ページ数:256P | 本のサイズ:文庫 | ||||||

| 初版発行:2014/1/10 | 購入:2020/4/28 | カバー写真:ハドリアヌス帝の胸像(ローマ美術館) カバーデザイン:蟹江征治 |

|||||||

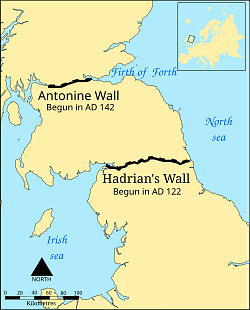

この本は、約20年前新書版で入手し、このページの上の方で一度紹介しています。そのあと、約15年後にこの文庫版を気づかずに買い、読んでから既視感があるなと思ったものでした。でも、面白い本は面白い。 この本は、約20年前新書版で入手し、このページの上の方で一度紹介しています。そのあと、約15年後にこの文庫版を気づかずに買い、読んでから既視感があるなと思ったものでした。でも、面白い本は面白い。それから5年、またまた時間が空きましたが、こちらに整理し直します。  プロローグは、イギリスの「万里の長城」の話から。イギリス北部、イングランドとスコットランドの境界線にある東西117キロに及ぶ城壁です。建造された時のローマ皇帝の名前を取って現在「ハドリアヌス長城」と呼ばれるこの城壁は、最初にユリウス・カエサルが大ブリテン島に上陸したBC55年の約180年後、西暦122年から10年かけて建設されました。 プロローグは、イギリスの「万里の長城」の話から。イギリス北部、イングランドとスコットランドの境界線にある東西117キロに及ぶ城壁です。建造された時のローマ皇帝の名前を取って現在「ハドリアヌス長城」と呼ばれるこの城壁は、最初にユリウス・カエサルが大ブリテン島に上陸したBC55年の約180年後、西暦122年から10年かけて建設されました。これは属州ブリタンニアの北の防衛線として作られたもの。命じた皇帝ハドリアヌスは、紀元122年頃、実際にこの長城を視察しています。また彼は、生涯通して何度も帝国全土の視察を行い、自分の目で帝国領を確認した皇帝としても知られています。 この皇帝が即位した紀元117年、ローマ帝国の版図は最大になりました。 五賢帝の時代というと、エドワード・ギボンの言葉が引き合いに出されます。

ハドリアヌス帝は死後、暴君であるとして元老院から「国家の敵」認定されかけます。そうなれば「記憶の抹消」されて統治時代の行為は全て無効とされます。これに対しローマ兵に支持されていた次の皇帝アントニヌスが涙ながらの懇願し、ようやくその断罪から逃れることができて神格化されたという経緯があります。 本当に道徳的にも素晴らしい皇帝たちだったのか。

前王朝で二回も若い青年皇帝に歓呼して失望した経験が生きていたのでしょうか。 それとも、これもたぐいまれなる幸運のたまものか。 ローマ皇帝とはなにか、という説明から始まります。 ローマという国家を運営する権力者、執行者ではあるのですが、絶対君主ではない──なかったはず。 実質的な初代皇帝であるアウグストゥスは、自分が絶対君主に見られることを避けるため、さまざまな手立てをしています。その肩書きは、奴隷に対する主人の意味である とはいえアウグストゥスは『神君アウグストゥス業績録』の中でこんな言葉を残しています。

その歴史は、この「五賢帝」の時代の中でどのように変貌していったのか。 五人の「賢帝」、実質的にはあとの四人ですが、彼らはどのようにこの帝国を運営していったのか。 南川氏はこの歴史を描くために、アウグストゥスに始まるユリウス・クラウディウス朝の皇帝たちとその統治、ネロの死以後の混乱の中で立った皇帝たちの短い統治期間のあと、賢帝として歴史に名を残したウェスパシアヌスと彼が開き、三代で終わったフラウィウス朝の時代を描きます。勤勉で精力的なウェスパシアヌス帝の約10年の統治、それに続く名君の誉れ高い長男ティトスのわずか2年の統治のあと、次男ドミティアヌスが登極します。彼は歴史上「第二のネロ」として暴君と呼ばれ、暗殺によってその15年の治世が終わったのち 彼が真に悪帝、暴君だったのかについて、現在の歴史家の中では評価する向きもあるようです。──が、彼の死が、元老院で名声高く優れた人物として知られていたネルウァの即座の皇帝就任に繋がったことには、いろいろ政治的な思惑があるようです。 とはいえ、したたかな老人であるネルウァは、ドミティアヌス派の暗躍を何とかなだめて政治的危機を乗り切り、賢帝として次の皇帝に政権を渡す事に成功しました。 この継承、血縁関係も親族関係もないトラヤヌスという44歳の新興貴族の男を養子とすることで行われた第二代賢帝への権力移譲も、古代から現代までさまざまな研究が行われています。いまだに定説はないらしいところが、歴史研究の深いところ。 「最良の君主」と呼ばれたトラヤヌスの統治下でローマは最大版図を享受します。しかしそのあとを継いだハドリアヌスが直面したのは、さまざまな亀裂を抱え変貌を余儀なくされたローマ世界をどう建て直すか。 そもそもハドリアヌスに関しては、トラヤヌスの意志で養子縁組されたのかさえ諸説あるのだそうな。遺言の ハドリアヌスの治世は後世の視点で見ると見事なものですが、当時としては出だしからしてこれで、しかも直後に四元老院議員処刑事件などもあって波瀾万丈であり、とても天下泰平な時代ではなかったのでした。統治者の資質に支えられた国家であった訳。 ハドリアヌスがさまざまな政治的思惑の上で、そして反ハドリアヌス派との暗闘の末、養子とし後継者としたケイオニウス・コンモドゥス(101-138)が早世したあと、アントニヌスが抜擢され異例の速さで後継者に定められます。しかも、コンモドゥスの遺子ルキウス・ウェルスとアンニウス・ウェルスの二人を養子にするという条件づきで。その直後に世を去ったのですから、死期を察していたと考えるべき。この判断が吉と出たのは、幸運と言うべきか。 アントニヌス・ピウスは、数ヶ月の共同皇帝を経て単独皇帝となります。就任時に元老院との軋轢がなかったことは幸運であり、暴君と謗られていた養父である前帝の神格化のために努力した姿勢が好感を持って受けとめられました。 この人の治世において、非の打ちどころがないという評価があり、反論はほぼないようです。民衆には娯楽と福祉を充実させ、兵士は厚く遇し、元老院にはイタリアの監督権を戻して腰を低くふるまい、皇帝在位中に執政官に就任したのはわずかに三度。属州統治にあたっても人事異動は穏やかに行われます。即位後はイタリアを出ることはなかったもののブリテン島に「ハドリアヌスの長城」の遙か北に「アントニヌスの長城」を建設して国防にも目を配り、北アフリカやユダヤ人、エジプト人の反乱にも的確に対応しています。

アントニヌスはアンニウス・ウェルスに自分の娘ファウスティナを嫁がせ、アウレリウス・カエサルと名乗らせます。これにより、従来五賢帝の皇帝継承は「養子皇帝制」であるという「美名」に疑問が付きます。

若くして哲学者として名が知れていたアンニウス・ウェルス ⇒ アウレリウス・カエサル ⇒ マルクス・アウレリウス・アントニヌスは、真摯な人柄の優れた哲学者として伝わります。その人柄は、肉筆で残した『自省録』(〝Ta eis heauton〟直訳すると「自分自身に」もしくは「彼自身に」)にうかがえます。これは、人に見せるものではなく自分へのメモのようなもの。哲学的思索、日常の観察、他の人々への感謝などの生の言葉で構成され、彼自身の「良くありたい」という心がけを示す貴重なもの。

良い子、良い人であらねばならぬと考え、一時たりともその考えを捨てず真面目に生きた生涯。 歴史の中に、偉人と言える人はいるものなのですねぇ。 その治世において、さまざまな苦難はありましたが、彼は立派に名を残しました。

とはいえ、と、作者は最後にこう締めます。

読書メーターの記録より 読了:2020/8/23 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||