主人公は、西郷頼母(さいごう たのも 文政13年閏3月24日(1830年5月16日)〜明治36年(1903年)4月28日)。享年74(数えです、むろん)。 主人公は、西郷頼母(さいごう たのも 文政13年閏3月24日(1830年5月16日)〜明治36年(1903年)4月28日)。享年74(数えです、むろん)。

こんな出だしで始まります。

被害者意識は誰でも持つが、自分が加害者である事に気づく人は、驚くほど少ない。戦争から夫婦喧嘩に至るまで、争いの根本原因は、その一点に尽きる。

被害者も加害者も、自分は間違っていないと思う。あるいは思いたい。だから自分の立場や行動を、合理化し正当化する。それがいわゆる【信念】となり【正義】となって、他者と衝突する。例えば幕末の動乱期、正義は勤王派と佐幕派の療法にあった。

「ああ、あのへそ曲がりか」

西郷頼母の名を聞けば、たいがいの会津藩士は。そう言って眉をひそめた。ただし、あたりをはばかって小声になる。頼母は知行千七百石の家老なのだ。

会津に残された郷土資料でも、他の者評判は頗る悪い。傲岸不遜、直情径行、高飛車な物言い、偏屈で癇癪持ち、ささいなことで逆上し、誰かれ構わず罵倒する。城中の会議でも、気に入らぬやりとりになれば、いきなり席を蹴って立つ。 (P4-5) |

これはまさに、傍若無人ないじめっ子、腕力と口達者と我が儘と俺様気質と、すべてそなえた完全無欠のお山の大将像ってところでしょうか。どうみても、忠臣、国の礎石たる姿ではない。

子だくさんの家に育ち、その嫡男として生まれた時からちやほやされ、学問でも四書五経をむさぼるように読み、漢詩、和歌に堪能、論語を自在に諳んじる俊英。自分より頭のよい人間はいないという自信を持ち、人より先が見えると自負し、常に正論を吐く。学問だけでなく、合気道に打ち込んで頭角を現したとのこと。

しかもその人物が、家柄・血統が全てを決める江戸時代の武家、しかも江戸幕府の親藩としてその名を知られた会津松平家の上士、代々家老職を務める家の総領、その上彼を唯一頭ごなしに叱ることができる領主、松平の殿様が養子として他家から入ってきたとなると、もはや掣肘するものは何もなし。彼が忠誠無比の優良官僚か、引っ込み思案の無能者であるかを願うしかない。

そうはいかなかった。

でもって、時代は幕末の動乱期。

30歳(このへんから満年齢)で家督を継ぎ、家老職となった西郷頼母ですが、たしかに頭は良いけれど、武をもって主君に仕える武士ではない。有能な行政官でもない。数理に長けた経済官僚でも、むろんない。

つまり、この動乱期に具体的に役に立つ人材ではなかった。 つまり、この動乱期に具体的に役に立つ人材ではなかった。

ただ、自分独自の正義感を持ち、決まったことにケチをつけ、駄々をこね、怒鳴り散らす反骨漢。言っていることは正論かもしれないが、その言葉は常に場の空気に逆らうものと決まっている。

技能として無能であっても、人をまとめ、上に立って責任を負った人物はあの時代、数多くいたのですが、彼はその器ではない。

困ったものです。

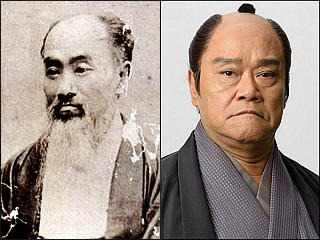

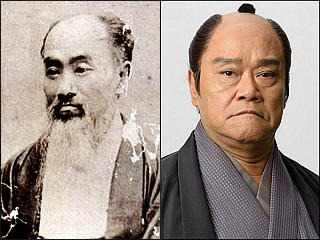

右は、西郷頼母の晩年の肖像写真(左)と、2013年の大河でその西郷を演じた西田敏行さん。松平容保が京都守護職に任ぜられた時、容保26歳・頼母32歳で、戊辰戦争の時、容保32歳・38歳です。この年齢の西田さんではちと年が合わないような気もしますが、視覚的にはいいのかも。(笑)

この写真は西郷頼母ではない、という掲示板にお越しの池月映氏の御指摘がありましたので、確実と思える写真に差し替えます。実を言うと、会津から山二つ越えた同じ県に住み、会津の歴史に関して平均的な日本人よりは多少知識はある方だと思っておりますが、西郷頼母に関してはほとんど知識はありませんでした。

好感を持っているかというと、あんまり、としか答えられないのが現実です。

作家ジェームス三木氏がどのようにこの歴史を描いたのか、という興味のみで読んだ、というのが実情か。

個人的な評価につきまして、この人物について今後どうなるか、今の時点でもわかりません。 (2013/9/9)

さて、そんなこんなで、伝記はともかく時代小説の主人公としては敬遠せざるを得ないこの人を、ジェームス三木氏はどんな切り口で描いたか。

まずは、美濃の高須藩主・松平義建(まつだいら・よしたつ)の六男の身分から会津藩十代藩主として迎えられた松平容保(まつだいら・かたもり)の傅役(もりやく)として抜擢された頼母から始まります。このとき容保12歳、頼母17歳。

この時の頼母は、多少人間的に尖っていても、将来を嘱望された存在だったのでした。

しかしその翌年、その尖りが表に出ます。なにやら容保に腹を立てた頼母は、いきなり湯呑み茶碗を投げつけたそうな。湯呑みは容保の顔をかすめて床柱に当たり、木っ端微塵にくだけたという。養育係を罷免され、江戸から会津に戻されて謹慎処分を食らったのはこれが最初。むろん、最後ではない。死罪までありえたのに謹慎ですんだのは、容保の反省と首席家老の嫡男という地位のためか。

それ以後も、その手の不祥事は数知れず。幕末の重要な時に、家老職という藩によって最重要と言っていい地位に任じられながら、三度まで解任、登城差し止め、蟄居閉門を命じられたことは有名な話。

それは逆に三度まで復職を許されたと言う事でもあります。これは、容保との特殊な信頼関係、主従関係によるものか。

頼母がこれほどまでに偏屈で何かとヘソを曲げる傍若無人な性格となった理由として、作家はふたつあげます。

一つは、名門意識だという。西郷家は元々保科家であり、初代藩主保科正之(のち、本姓である松平になった)をはばかって西郷姓を名乗ったこと。そもそも会津藩の多くの重臣は、同様に保科姓から名乗りを変えているが、その中でも西郷家は格式が高い、らしい。藩主松平家は養子につぐ養子で、血の濃さからいっても西郷家は保科本家に近いという意識があったらしい。

もうひとつは学問上の優越意識なのだそうな。藩校日新館、昌平坂学問所でも抜きんでた英才ぶりを示した理由とは、極端な負けず嫌いのせいという。そこから、自分ほど頭の良い人間はいないという自信過剰が生まれ、常に自分は正しいと自負するようになったのだと。取り付く島もない、とはこのことか。

さらにもうひとつ、彼がそういう気質になった原因を、作者はこう推理します。晩年、彼は嫡子が死んだために縁者の子を養子に取りました。その西郷四郎と、いっしょに撮った写真があります。 右写真→

ここで体の大きさに注目。年を取ったとは言え、養子四郎より、あきらかに小柄。

しかもこの四郎、身長五尺一寸(約153cm)といわれ、この時代としてもかなり小柄な方なのです。

つまり西郷頼母は、人並みはずれて小兵だったのではなかったか。その体格が、劣等感と過剰な負けじ魂を育てたのではないか。

| 背の高い低いは、学歴、家柄、役職などと同じく、優越感や劣等感のタネになる。人にもよるが、小男はたいてい、なめられてたまるか、見くだされてたまるかと、負けん気が強くなる。闘争心に駆り立てられる。まして頼母は、人一倍誇り高い男であった。学問に励んだのも、合気道に没頭したのも、高飛車な物言いも、ふてぶてしい態度も、長いあごひげも、チビといわれる劣等感から、身を守るヨロイであり、踏み台でなかったか。 (P9) |

ううむ、なるほど。

そういうふうな流れで始まって頼母の生涯を追っていくのですが、むろん主となるのは幕末の動乱時代。会津藩が将軍家のために藩の財政を傾けて京都守護職に就き、朝敵とされて会津戦争を迎えます。

このとき、頼母が城に詰めて毒舌をふるっている間に、城下に残された彼の一家が自決するという有名な悲劇があります。そこに至るまでのこの家族の温かさと明るさ、これは作者のフィクションでしょうが、心を和ませてくれます。几帳面で口うるさい、襖の開け閉めから箸の上げ下ろしまでささいな事でもいちいち怒鳴りつける一家の主がいて、どうしてこれだけ楽しい家があったのか。

不思議だけど、読んでいて楽しい。作者の手腕に踊らされるのも、たまにはいいものです。

頼母のこどもたちは、千重に似てみんな明るい。中でも数え年十歳の長女細布子(たえこ)は、頼母の口まねが得意で、みんなを笑わせる。

この日も口髭を書いて、頼母の羽織をまとい、頼母のざぶとんに座り、脇息(きょうそく)をポンと叩いて見せた。52歳の祖母、律子の誕生日の余興である。

「よいか、朝は早う起きて顔を洗い、髪を梳(くしけず)り、衣服をととのえて、きちんと父母に挨拶せよ」

「かしこまりました」 七歳の瀑布子(たきこ)が調子を合わせる。

「声が小さい!」

「かしこまりました!」

くすくす笑っているのは、五歳の吉十郎(きちじゅうろう)、律子に抱かれた三歳の田鶴子(たづこ)、二十歳の叔母眉寿子(みすこ)、十七歳の叔母由布子(ゆうこ)、十二歳の叔父永四郎(えいしろう)。

「朝夕の食事は、目上の者に気を配り、神妙に給仕すべし。父母より先に箸(はし)を取ってはならぬ。わかったな吉十郎──」

「あははは──」

「なにがおかしい!」

みんながどっと笑った。 (P34-35) |

当時、誕生日を祝う風習があったっけ? と思ったけどまァいいや。

歴史の流れ、照姫様の一件、孝明天皇の弟である輪王寺の宮のこと、東国に新しい国を作る計画。

どうにもならない歴史のうねりの中で、会津は身悶えし、戦い、そして敗北。

遅まきながら近代的な軍備増強に狂奔した会津の、兵士、軍隊、そして指揮官養成の不備による戦力の不十分は覆うべくもない。

西郷頼母の、戦場にあって武士としての覚悟はともかく、前線指揮官としての無能ぶりもまた、その延長線上にあるのか。

しかし前線で思い知った彼我の戦力差に基づく頼母の恭順論は、怯懦の論としてはねつけられ、若松城は砲火の中に孤立。

頼母の最後の放逐は、米沢に容保の胤を宿した娘を送り届けること、とされます。そしてそのまま仙台に行け、という容保の命。

生きて会津の魂を伝えよ、という判断で正しいのか。それとも、放り出されたのか。

それからの頼母の生涯は、もう付け足しのようなもの。彼の一生は、はたしてどのように評価すべきなのか、定まっていません。

頼母は、のちに合気道としてまとまった会津に伝わる武道の継承者であったそうです。 頼母は、のちに合気道としてまとまった会津に伝わる武道の継承者であったそうです。

その養子となった西郷四郎(1866-1922)は、頼母の隠し子であるという噂もありますが、それを継承したのでしょうか。のちに武道家として名をあげますが、合気道の使い手としてではない。

彼は、柔術を元に新しい武道を造り、それを柔道と名付け講道館を作り上げた嘉納治五郎に見出され、講道館四天王の一人として名を上げます。

現在ではルール上かけにくい投げ技、「山嵐」を得意技として名を馳せた彼は、のちに小説「姿三四郎」のモデルとなって、その名をさらに上げましたが、のちに不明な理由によって講道館を離れることになりました。

右は、ひとつの解釈でそのあたりを読み解き、漫画化された西郷四郎。川原正敏氏の手になるこの西郷四郎、結構気に入っています。 (2013/7/27) |

主人公は、西郷頼母(さいごう たのも 文政13年閏3月24日(1830年5月16日)〜明治36年(1903年)4月28日)。享年74(数えです、むろん)。

主人公は、西郷頼母(さいごう たのも 文政13年閏3月24日(1830年5月16日)〜明治36年(1903年)4月28日)。享年74(数えです、むろん)。 つまり、この動乱期に具体的に役に立つ人材ではなかった。

つまり、この動乱期に具体的に役に立つ人材ではなかった。