トップへ戻る 読んだ本の分類 |

|

|

|||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 管理番号 | 書 名 | 翻訳者 | メ モ | |

|---|---|---|---|---|

| R007-001・002 | 遙かなる橋(上・下) | 八木 勇 | WW2 ヨーロッパ戦線での連合軍最大の失態 | |

| R007-003・004 | ヒトラー最後の戦闘(上・下) | 木村忠雄 | WW2 ヨーロッパ戦線の終幕 | |

| R007-005 | 史上最大の作戦 | 広瀬順弘 | 歴史を変えたノルマンディー上陸作戦の顛末 | |

| Ver. 2.23 |

|---|

| 管理番号:R007-001 | 52 戦史・戦争ノンフィクション |

出版社:早川書房 | |||||||

| 書名:遙かなる橋(上) | 史上最大の空挺作戦 | ISBNなし | |||||||

| 原題:A Bridge Too Far(1974) | 翻訳者:八木 勇 | ||||||||

| ハヤカワ文庫NF57 早川文庫1082 | 価格:420Yen | ページ数:343P | 本のサイズ:文庫 | ||||||

| 初版発行:1980/3/31 | 購入:1980/4/3 | 表紙写真:富士映画株式会社・提供 | |||||||

| 書名:遙かなる橋(下) | 史上最大の空挺作戦 | ISBNなし | |||||||

| ハヤカワ文庫NF58 早川文庫1083 | 価格:420Yen | ページ数:373P | 本のサイズ:文庫 | ||||||

| 初版発行:1980/3/31 | 購入:1980/4/3 | 表紙写真:富士映画株式会社・提供 | |||||||

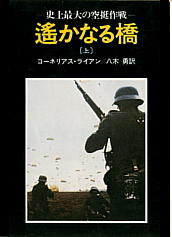

戦記ノンフィクションの大家、コーネリアス・ライアンの最後の作品となった一作です。第二次世界大戦に行われた、「マーケット・ガーデン作戦」の顛末を描いたもの。 戦記ノンフィクションの大家、コーネリアス・ライアンの最後の作品となった一作です。第二次世界大戦に行われた、「マーケット・ガーデン作戦」の顛末を描いたもの。この本は、右の表紙写真のように映画化されました。映画としての題名は「遠すぎた橋」。映画の邦題は、最近になるにつれてロクでもないものが多いのですが、この題は秀逸じゃなかろか。この本の邦題「遙かなる橋」より遙かに内容にふさわしいように思います。 (意見には個人差がありますw) 訳語の問題で一つ書いておくことがあります。 オランダの「Arnhem」という町の名前。 現時点では、アーネムと呼ぶのが一般的のようです。しかし手元の地図帳などでは、アルンヘムの表記もあります。そのあたりの混乱もあるようですので、この本ではアーンエムと呼んでいますが、そのままこの名前を使う事とします。 マーケット・ガーデン作戦とは、第二次世界大戦ヨーロッパ戦線で行われた連合国側の作戦です。行われたのは1944年9月。連合国のノルマンディー上陸作戦(1944年6月)より三ヶ月あと、ドイツによる最後の反攻バルジの戦い(1944年12月)の三ヶ月前です。 大がかりに空挺部隊を使ったという点で史上空前の作戦であると共に、戦略目的を果たせなかったという意味で連合国にとっては痛恨の戦いでした。 この本は、その発端から語り始め、9月17日(日)に始まり、9日目の9月25日(月)に終わった作戦を、その前日談から後日談まで、軍事的な作戦を網羅することだけでなく、この戦いに参加したたくさんの人々の視点で起きた事を描き出したものです。取材に何年もかけ、連合軍及びドイツ軍の将兵、オランダ人のレジスタンスや民間人など、約1200人の人々から情報を集め、そのうち半数に実際に面接を行い、それら一つ一つの個人的な情報を精査して、伝聞・うわさ・第三者の話は排除し、複数の裏付けが取れた情報を厳選して、それを時系列、場所で丁寧に並べ直して歴史を古人の視点から再構築した手法は、作者が今まで書いた「史上最大の作戦 The Longest Day(1959年)」、「ヒトラー最後の戦闘 The Last Battle(1965年)」と共通しています。  この戦いは、英国の陸軍指揮官バーナード・モントゴメリーのイニシアティヴによって行われました。 この戦いは、英国の陸軍指揮官バーナード・モントゴメリーのイニシアティヴによって行われました。ノルマンディー上陸以後、ドイツ軍の硬直したドクトリンの隙を突き、連合軍は予測に反し快進撃を続けます。その結果伸びきった補給線は限界に達し、連合軍は戦略を変更せざるを得なくなります。連合軍最高指揮官アイゼンハワーは、南方を進んで工業地帯ザール地方を攻略するブラッドレー中将麾下の米第12軍集団と、北方のオランダを越えてドイツ中枢ルール地方を狙うモントゴメリー大将麾下の英第21軍集団を、バランスよく進撃させようとします。その中で南方のパットン中将の第3軍の進撃は特に目だっていました。 この情勢の中で、それまで堅実で律儀で鈍重な戦略をすると思われていたモントゴメリー将軍は、自分に大兵力と優先的な補給を与えてくれたらドイツへ突進してみせると見得を切ってアイゼンハワーの手を焼かせます。 妥協の結果、モントゴメリーが提示した作戦は、前線の120km先にあるオランダ、アーンエムの町を攻略し、ライン川に架かる橋を確保しようというものでした。 運河や川が交錯するオランダの、主要な5つの橋を含めた橋梁を、空から史上最大規模の空挺部隊を降下させて確保し、機甲軍団を地上から突進させるというもの。 空の「マーケット」、陸の「ガーデン」を合わせた、壮大な「マーケット・ガーデン作戦」の誕生です。 空から降下するのは、アイントホーフェン周辺に米第101空挺師団、ナイメーヘン周辺に米82空挺師団、さらにアーンエム周辺に英第1空挺師団とポーランド第1独立パラシュート旅団。参加人員は合わせて3万5千人に達し、欺瞞のためのダミーのパラシュート降下も含めると、連合軍の空軍輸送能力の限界に近いものでした。 地上からそれを追うのは、英第2軍の主力であるホロックス中将麾下の第30軍団。二個師団と機甲旅団を持ち、空挺部隊が確保した一本道を突進してアーンエムを攻略するのが作戦目的。 空挺部隊が最悪でも4日確保してくれる間に地上から連結できる、というのが作戦の骨子。いささか危なっかしい。 このとき、ドイツ軍内部でも変革が行われていたのでした。 それまでの場当たり的な防戦体制が、7月20日のフォン・シュタウフェンベルク大佐によるヒトラー暗殺事件を経て大きく改編され、まずモーデル元帥が西方軍司令官に任じられた18日後の9月4日、能力相応のB軍集団司令官に格下げになり、代わってドイツ陸軍の長老たる歴戦の将軍、フォン・ルントシュテット元帥がその職に就きます。その結果、退却一方だったドイツ軍は、徐々にドイツ国境での防衛体制を整え始めたのでした。伸びきった補給線のために進撃が鈍った連合軍の動きも、この流れを一時的に加速することになります。 モーデル元帥が最後に出した混乱した命令の中で、ひとつ重要な結果となるものがありました。ブラッドレー軍と相対して損害を受けた、ヴィルヘルム・ビトリッヒ中将指揮下の第二親衛隊機甲軍団を、はるか北方のアーンエム郊外に送って再編成させよ、というもの。 ノルマンディ以来ひっきりなしに戦闘をしていたこの軍団は、歴戦の第9、第10SS機甲師団をもち、人員や装備弾薬を消耗してはいましたが、補充を受ければすぐに強力な戦力に回復できる部隊でした。 またほぼ同時に、連合軍に占領されたアントワープの北方に取り残されたフォン・ツアンゲン上級大将の第15軍の残存兵力も、ルントシュテット元帥のいささか危険な賭が成功し、危ういところで連合軍の包囲を脱してナイメーヘン西方に到着していました。 結果から言うと、ドイツ軍の強力な反撃によってナイメーヘン地帯で激戦となり、それを排除するのに時間がかかります。アーンエムの橋は北岸を英第一空挺師団の一個大隊が確保したのみで、のち包囲されて降伏。師団主力はアーンエムの町の西方で補給も食糧もないままで市街戦となり、激戦の末に大打撃を受けて撤退しました。 この戦いは、90%の成功だ、と論じた識者もいたそうな。結果から言うとアーンエムは取れなかったものの、それより南の地域は一時的にでも悪補したではないか、という。 しかしアーンエムが確保できず、そこを足がかりにしてドイツ中枢になだれ込む戦略が破綻したのであれば、何をもって90%というのか。 判断はいろいろあります。立場によって評価は分かれます。しかし最後に書かれた言葉は、皮肉そのもの。

この本で描かれるのは、まず楽天的・場当たり的な判断を元に、国の体面と将帥の面子とのせめぎ合いで行われた無茶な作戦。そして不十分な情報を元に最前線に放り込まれた第一線の連合軍将兵の、現場での必死の苦闘。そして敗走のさなかに一息ついていたドイツ軍将兵の、驚愕と必死の防戦と反撃。最後にドイツ軍が去りはじめ、戦争は終わったと思っていたオランダ人たちの墜とされた地獄。 誰が正しく、誰が間違っていたか。これは作者は断じていません。 いきなり被害にあったオランダ人には、その責任はない。まして、この戦いの後、懲罰の意味もあって住んでいる場所を追われたアーンエムの住民には、断じて責任はない。 では誰なのか。 うーむ、重いね。文章自体はそんなに重くないし、ユーモア混じりの軽い文章なのですが、重ねられた事実は重い。この本で初めて明らかになった事実なども多いそうです。 映画は、例によってスターたちの顔見せのところがあって事実そのものではないのですが、この本とそれまでの記録とを見比べると、さまざまなエピソードが反映されています。さがしてみるのも面白い。 第二次大戦を描いた名著という名に恥じません。たしかに。 しかしまあ、一点文句を言うと、視点は連合軍側により気味ですね。まぁ、これはしかたないかな。(2011/5/8) |

|||||||||||||

気になった人々はたくさんいます。こんな人だったのか、とその人間性に驚いた人もいます。町の名もしれぬ英雄も明らかになっています。しかし、軍隊を率いる当事者だから、ということではなく、この戦いに自分の意志と関わりなく参加し、苦闘して名を上げた二人を上げておきましょうか。

初動では自ら前線に連絡に行って敵軍に囲まれ、民家にまる一日潜むなどの行動でその指揮官としての資質に疑問を呈されたこともありますが、48時間の予定が9日間にまで伸びたあとも戦線を守り士気を維持して防衛に徹した指揮ぶりは、賞賛に値すると言っていいのではないか。 アーカートはこの戦いののち、東アジア、マレー半島などへ赴任し、国防義勇軍などの要職に就いたのち、陸軍少将として1955年に退役します。製鉄会社の重役に迎えられ、4人の子供に恵まれたそうな。 ちなみに「赤い悪魔」の挙げる鬨の声は「ウォーウ・モウハメッド」だそうです。これは1842年に彼らが北アメリカの砂漠で使ったもの。ドイツ人はこの言葉を上手く発音できないのだそうで、この戦いでもこれが活用されたのだそうな。 アメリカの101空挺師団は損害が(比較的)軽微だったためか、その後も補充されて地上戦、空挺作戦にと連戦しましたが、米82空挺師団とこの英第一空挺師団は、この戦いでの消耗のためか、精鋭の空挺部隊ながらこれ以上戦場に立つことなく終戦をむかえます。

当時ヒトラーへの崇敬の念は薄れていたものの、ドイツ軍の軍人としての忠誠心も実績も信頼も篤く、情勢を見誤ったモーデル元帥をあやしつつ的確な判断で防衛戦を戦い抜きます。 親衛隊及び武装親衛隊大将として終戦をむかえ、戦後戦犯として一時服役しますが1954年に釈放され、無事に余生を送りました。 この二人を選んだのには、映画「遠すぎた橋」で彼らを演じた役者にもよるかもしれない。ちょっとミーハーかな?(笑)アーカート少将を演じたのは、あのショーン・コネリー。運命に翻弄されつつもあきらめずに粘り強く戦った軍人を上手く演じていました。 ビットリッヒ中将は、オーストリア生まれのスイス人俳優、マクシミリアン・シェルが演じています。出番はあまり多くないのですが、なかなか印象深い役どころだったと記憶しています。 |

|||||||||||||

| Ver. 2.23 |

|---|

| 管理番号:R007-003 | 52 戦史・戦争ノンフィクション |

出版社:早川書房 | |||||||

| 書名:ヒトラー最後の戦闘(上) | ISBNなし | ||||||||

| 原題:The Last Battle(1966) | 翻訳者:木村忠雄 | ||||||||

| ハヤカワ文庫NF80 早川文庫1454 | 価格:380Yen | ページ数:315P | 本のサイズ:文庫 | ||||||

| 初版発行:1982/9/15 | 購入:1980/9/10 | 表紙写真:? | |||||||

| 書名:ヒトラー最後の戦闘(下) | ISBNなし | ||||||||

| ハヤカワ文庫NF81 早川文庫1455 | 価格:380Yen | ページ数:309P | 本のサイズ:文庫 | ||||||

| 初版発行:1982/9/15 | 購入:1980/9/10 | 表紙写真:? | |||||||

1945年3月21日水曜日のベルリンの町の描写から始まります。 1945年3月21日水曜日のベルリンの町の描写から始まります。春の最初の日です。すでにベルリンは何十回となく連合軍の空襲を受け、すさまじい被害を受けていましたが、いまだに現実を受け入れたくない人々もいて、一見平穏を保っています。 戦争が始まった1939年、ベルリンの人口は432万1000人だったそうです。しかしその後、戦闘での死傷者や男女の徴用などを経て、1943年から44年にかけて100万の市民が自発的に疎開しました。 この年になると、男性の人口はほとんどが18歳未満か60歳以上の老人です。18才から30歳までの男性は10万人以下で、ほとんどが兵役免除者か負傷者でした。45年の1月には、ベルリンの人口は290万と推定されていますが、3月半ばの現在は軍当局による推定では、ベルリンの人口は約270万人、そのうち200万人以上が女性とされていたそうです。しかしその推定も、怪しいものだったのだそうな。 このドイツの首都ベルリンでさえこうなのです。人口統計が全くない南京で何人死んだのかについて、どうやって明解な数字が出せるのか。その数字になぜ検証もせずに謝罪しなくてはいけないのか。(しかも毎年のように死亡数は増えているときたもんだw) 閑話休題...w 第一部でベルリンの町を描いたあと、第二部は将軍と題して、3月22日の朝ドイツ陸軍の中枢があるツォッセンに呼び出された一人の将軍の描写から始まります。ゴットハルト・ハインリーチ。優れた手腕を見せながらもヒトラーの死守命令に何度となく逆らい、チェコで頑強に戦っていた軍司令官。彼は3月3日付けで柏葉騎士十字章を授与され、かつヴィースラ軍集団を指揮せよという任命を受けたのでした。 ヴィースラ軍集団という単語は、現在より原語に近い読み方ヴァイクセル軍集団(Heeresgruppe Weichsel)で知られています。 第三帝国の終幕を、著者ライアンはこの局面から始めました。これは面白いかも。 この地位は、ヒムラーが「多忙のため」ハインリーチに譲ったのだそうな。軍事的に無能であってもヒトラーの眼鏡にかなえば軍司令官であり続けられたのですが、さすがにソ連の猛攻の前に正規の軍人でないとどうにもならなくなったらしい。こののち、現地での絶望的な防衛戦と共に、第三帝国首脳部の奇妙な宮廷ピエロ状態、ヒトラーの狂気と描写が進みます。 連合軍側の描写としては、F・D・ローズヴェルトの奇妙な政治判断と衰弱、そして死(1945/4/12)、ヨーロッパ現地での英米の政治的・軍事的な目的の違いから来る反目、ソ連との妥協、政治という騙し合いなどが描かれます。 アイゼンハワーはヨーロッパ戦線で三つの軍集団を持っていました。カナダ第1軍、英第2軍、米第9軍を率いる第21軍集団の司令官は、バーナード・モントゴメリー元帥。北海からルール渓谷まで前線を形成しています。デュッセルドルフからマインツ地区までの200キロの戦線を担当するのは、米第15軍、米第1軍、米第3軍を擁するオマール・ブラドレー将軍の第12軍集団。第15軍はのちの占領任務のため実質参加していませんがホッジスの第1軍とパットンの第3軍は合わせて50万にもなるという大兵力でドイツ中部を驀進中でした。そして米7軍と仏第1軍を擁するジェーコブ・ディヴァーズ将軍の第6軍集団は、最南翼の240キロの戦線で進撃中です。 彼らはベルリンを落とす可能性がありながら、「日食作戦」という妥協によってエルベ川で足を止めることとなります。これが政治というもの。 これを、ソ連のごり押しと英米の意地の張り合いによる愚行という言葉で決めつけるのは、ちょっと違うかもしれない。 ソ連軍に関しては、情報は偏る傾向があります。直接当事者に取材して得られた情報を元に書かれるのがこの本のスタイルですから、1960年代の冷戦下では取材が難しかったでしょう。それでも、スターリンの元でベルリンへの突進を続けるソ連の二人の軍司令官のうち、ベオルギー・ジューコフ元帥のライバルであったイワン・コーニェフ(あるいはコーネフ)元帥の好意を得た事などでそれなりに取材の成果を得たようです。これには、当時ジューコフ元帥が失脚していた事なども関係あるのかもしれません。 とはいえ、いくら好意的に書いたにしても、ベルリン占領後の第二陣以降のソ連軍兵士には弁解の余地はない。彼らが行ったドイツ人、特にドイツ人女性に対する暴行・殺人は、ソ連軍自身が認めているとおり恐るべきものだったようです。ナチス・ドイツ軍兵士が「劣等な」スラブ人種に何を行ったのか、に対する報復だと言われれば、答えに窮するところですが。 3月21日から始まったこの悲惨な歴史は、4月30日のヒトラーの自殺で一区切り付きますが、そこに至るまでドイツ陸軍兵士の歴史に残らない奮闘がありました。数々の失敗はあったにしても、彼らは強大な西側の英米軍、数で押すすさまじい量の東側のソ連軍を相手に、一歩一歩戦い抜いた。これは記憶しておくべき事かもしれない。美化することが良いかどうかは別として。 しかし、4月の

この情勢の中、ついにハインリーチはフォン・マントイフェルにヒトラーの命令に反して撤退命令を出します。苦り切った顔で総参謀長ヴィルヘルム・カイテル元帥が姿を現したのは、その48時間後。

この混乱のさなかでなければ、ヒトラーが3日後に死ななければ、ハインリーチは地位だけでなく命もなかったのかも。 この本の執筆時、戦争後20年経っても、ベルリンで戦闘中に何人の市民が死んだのか不明だったそうです。悲惨な戦争の混乱の中で、たくさんの情報が失われたのでした。 戦争に結果として10万人近くが死んだとしても、最後の数日間に着の身着のままでベルリンを脱出した住民がどのくらいいたのかもわかっていないのです。爆撃で5万2千が死んだとして、合わせて負傷者を別にして15万以上が死んだとして、その数字は妥当なのか。 また暴行された人数は、さらにわからない。著者は医者から2万ないし10万という統計を教えられますが、その数字に意味はあるのか。人工中絶は非公式に許されたそうですが、明らかな理由により、誰もその数を推定したらがないのだそうな。 ドイツ軍人の死傷者については、正確な数はさらにわからないのだそうな。 ソ連はこのベルリンの戦いでどのくらいの損害を受けたのかについて、明確な数字を持っています。オーデル河からベルリン占領まで10万余が戦死した、と言うのが公式の数字ですが、勝利を劇的なものにするための誇張であるのかもしれない。 しかしコーニェフ元帥が著者に話した数字を元に考えると、ジューコフ軍とコーニェフ軍合わせて、ベルリン奪取の際に10万の戦死者を出したというのは、ほぼ妥当な数字らしい。 この数字は、たまたまかもしれませんが、連合軍がベルリン攻撃をあきらめた原因のひとつ、米軍のブラドレー将軍がアイゼンハワーに、もし首都をとろうと思えば我々は10万の死傷者を出すであろうといった言葉と符合します。 しかしブラドレーは死者とは言わず、死傷者と言ったのですが。 あのとき連合軍がそのままソ連より先にベルリンになだれ込んでいたら、その後の歴史はどうなったのか。危惧されたようにその場で英米軍とソ連軍の間に戦端が開かれたのだろうか。それともベルリン占領が既成事実となってソ連はいったん引いただろうか。 いくつもイフは重ねられますが、実際の歴史はそうなりませんでした。現実とは、そんなものかもしれませんね。(2011/7/24) |

|||||||||||

この本は歴史的な人々を追いながらも、一番メインになっている登場人物はこの人。ゴットハルト・ハインリツィ。

ドイツ帝国陸軍中尉として第一次大戦に参戦し、大尉として終戦を迎えます。 第二次大戦では、フランスなどの西方の戦場を転戦したのちバルバロッサ作戦でグデーリアン上級大将麾下で戦い、そののちのソ連よりの撤退戦で評価を得ますが、名を上げたとは言えない。 なにしろ、栄光ある電撃作戦による前進ではなく、壊滅的な敗戦を避けるための絶望的な退却戦のエキスパートとしての評価ですから、英雄視されるとはとても言えない。しかし彼は、最小限の人員と最小限の被害で粘り強く防衛する事に関して、信頼と高い評価を勝ち得た軍人なのでした。 彼の部下たちは、この冷静で思慮深く風采が上がらない学校の教師のようなこの将軍を、誇らしげに「われらのチビな頑固者」と呼んで信頼し、彼の敵となったものは 「毒のある小人」と呼んで罵ったとか。 副官から見ると、軍人としての能力は別として、その無頓着な服装が悩みの種だったそうな。古い第一次大戦の時の着やすい長靴や上衣を好み、一着か二着程度しか持たない軍服をボロボロになるまで着て、新しい軍服のために寸法をとろうと勧める副官をじろりと睨む。「なんのために?」 戦場にあっては、部下の将兵の隅々にまで目を配り、神がかったような第六感で部隊を移動させ、被害を最小限に抑えて持久戦を戦う前線指揮官。ヒトラーの無茶な退却禁止令は、逆らうと上級将校であっても投獄や銃殺になりかねないが、彼はヒトラーへの忠誠の誓いを忠実に守りつつもその抜け道をつねに見つけたのでした。当然ながら、ヒトラーやその側近には気に入られない。 その希有な戦争の職人としての才がなかったら、とっくに処刑されていたはずの人。 しかしこの戦いの最後、幸運とロンメルの副官だった男からの忠告がなければ、危うくヒトラーの魔の手にかかるところであったとか。 このプロフィールを追っていくと、第一線とは言えないにしてもたしかに注目すべき人物です。しかしなぜこの人がこの本で大きく描かれるかというと、著者の取材に大きく貢献したせいらしい。むろん公平を欠いたとは思いませんが、こういう協力によって今まで歴史のなかに書かれていた人々が大きく取り扱って貰えるなら、それもまた良いかも。 |

|||||||||||

| 管理番号:R007-005 | 52 戦史・戦争ノンフィクション |

出版社:早川書房 | |||||||

| 書名:史上最大の作戦 | ISBN4-15-050187-4 C0122 | ||||||||

| 原題:The Longest Day(1959) | 翻訳者: 広瀬順弘 | ||||||||

| ハヤカワ文庫NF187 3615 | 価格:680Yen | ページ数:416P | 本のサイズ:文庫 | ||||||

| 初版発行:1995/1/31 | 購入:1995/1/30 | カバーデザイン:倉田明典 カバー写真提供:デルタ出版「グランド・パワー」 |

|||||||

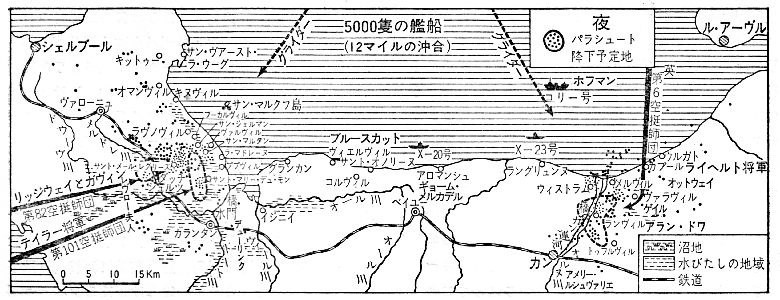

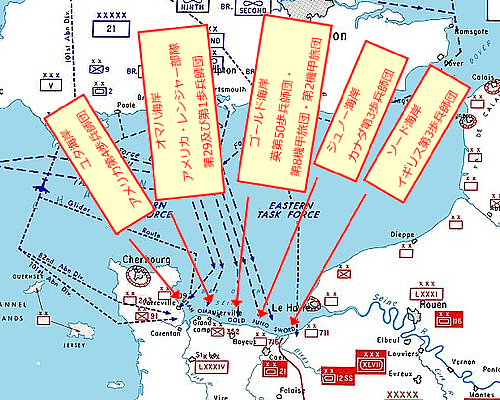

最近掘り出した本の一冊。 最近掘り出した本の一冊。第二次世界大戦の分水嶺となったノルマンディー上陸作戦、連合国陸軍側作戦名「オーヴァーロード作戦」の顛末です。これを援護した海軍側の作戦名は「ネプチューン作戦」ですが、なんと言っても主役は陸軍。 この作品を原作として映画も作られました。有名な「史上最大の作戦 The Longest Day」(1962年・モノクロ)です。こちらの本を最初に読んだときはどうだったのか覚えていないのですが、この映画を頭に置くと、たしかに映画の原作です。映画のエピソードがすっかりここに入っています。そしてその数倍のエピソードがぎっちりと。 これは、ちょっと前の過去の歴史を、当時その場にいたたくさんの人々の「声」すなわちオーラルヒストリーによって再現させるドキュメンタリー形式の戦記の走りです。 今の戦記ノンフィクションを読み慣れた人は面食らうと思いますね。なにしろ、歴史とか戦略とか、後世の史観から見た視点がほぼ無いんですから。 ただひたすらに、戦場で、あるいは戦線の背後でこの作戦に関わった人の、無数の「声」で構成され、それによってうっすら見える全体像を示したものなのです。 執筆するために、まずDデイ、つまり1944年6月6日にこの作戦に関係した人をさがすことから始まったそうです。 そして会話を試みます。中には、頑なに拒否する人、誇張した自慢話をする人、無意味な精神論を言う人もいたでしょう。 しかしまずコーネリアス・ライアン氏は、さまざまな助っ人の手を借りつつ、無数の連合軍関係者、ドイツ軍将兵、フランスのレジスタンスの活動家と一般人から、さまざまな生の情報を集めます。

謝辞 では、上はマクスウェル・D・テイラー(取材当時アメリカ国防長官・Dデイ時は第101空挺師団師団長として最初にフランスに降り立った将官となった)陸軍大将から始まり、さまざまな国の多くの人々への感謝の言葉が綴られています。 始まりは、1944年6月4日のフランス、ラ・ロッシュ・ギュイヨン村。パリとノルマンディーの中間あたりにある小さな村。 一見平和なこの村の正規の住民は543人でしたが、駐在するドイツ軍人はその三倍以上。その最高位はドイツ陸軍元帥エルヴィン・ロンメルで、彼はB軍集団の司令官として50万以上の兵を指揮下におき、連合軍のヨーロッパ上陸に備えています。 結果から見ると、嵐の前の静けさでした。 彼は前年の11月からこの戦線にあり、張り子の虎だった「大西洋の壁」を本当の防御陣地に築き上げ、肉体的にも精神的にも限界を越えていることを自覚し、何度目かの申請の後ようやく許可された数日間の休暇のため本国の自宅に出発します。 そしてなんと、何人かのドイツ軍高級将校たちが前線を離れました。それぞれいろいろな事情があったのですが、偶然なのか謀略なのか、議論の的となったもの。ヒトラーの命令でその経緯が緊急に調査され、完全に偶然だと結論づけたらしい。 第84軍団司令官エーリッヒ・マルクス砲兵大将が  上陸作戦に先だつパラシュート部隊で最初にフランスに着陸した兵隊は、1944年6月6日火曜日零時15分に降下した18歳の米第82空挺師団第505連隊の降着誘導員ロバート・M・マーフィ二等兵。場所は、サント・メール・エグリーズ村 Sainte-Mère-Église。この本ではなぜかサント・メール・レグリーズ※としています。彼は小学校の教師をしている60歳のアンジェル・レヴロー夫人の庭に降下します。背負いきれないほどの装備をかつぎ、立ちすくむ老婦人に炭を塗って真っ黒になった顔の唇に指を当ててしーっと合図をしたもの。映画でも描写されています。この場面は、1944年にライアン氏が本人にレヴロー夫人に兵隊が落とした300発入りの弾薬ケースを見せられて直接聞いた話と、14年後にボストンで弁護士をしていたマーフィ氏(やっと14名だけ発見した米軍の降着誘導員生存者の一人)にインタヴューしたときの話が繋がって確認できたエピソードだそうな。 念のために1978年刊行・近藤等訳後述も参照しましたが、同じく表記は「レ」でした。「サント・メーレグリーズ」という発音の仕方があるそうなので、これはこれでありなのかな?  イギリス第6空挺師団、アメリカ第82、第101空挺師団がノルマンディー海岸に、まずパラシュート兵、そして空挺グライダーが降下します。作戦計画は精緻を極めましたが、実施段階では次から次へと齟齬が出ます。しかし作戦は犠牲を顧みることなく容赦なく進行し、夜明けを迎えます。 夜明けとともに、五つのコードネーム(右地図)で区分けされた海岸に、イギリス、アメリカ、カナダ、フランスの、あわせて15万に及ぶ将兵が上陸を敢行したのでした。 結果から見ると成功したのですが、作戦計画時に許容される損害として折り込み済みの死傷者はどのくらいだったのか、実際の死傷者はそれを上回ったのかどうだったのか。 コーネリアス・ライアンは、その評価を一切せず、ただひたすらにそれぞれ苦闘する将兵のエピソードをつなぎ合わせます。 たとえば映画でジョン・ウェインが演じたことでその活躍ぶりが知られた第82師団第2大隊長のベンジャミン・ヴァンダーヴォールト中佐。彼は映画ほど部下の賞賛を浴びるような、ニックネームが付けられる人気者ではなく、真面目で厳しい将校だったそうです。しかし降下の際に足首の骨を折りましたがそれを知らせず、40日の間激痛をこらえて指揮を取りました。

唖然とするオマハ海岸の、独軍第352歩兵師団沿岸砲兵隊指揮官ヴェルナー・プルースカット少佐。(後ろに愛犬ハラス)

ユタ海岸に立つ、セオドア・ローズヴェルト准将。(第26代大統領セオドアの長男。第32代大統領フランクリンの遠い従兄弟)

この戦闘で敵味方どちらでも、残虐な場面はたくさんあったはずです。取材された記録は多いはですが、ほとんど描かれません。 オマハ海岸で戦線がようやく動き、上陸部隊が内陸に攻め込んだときこんな話が。

終盤のシーンは、英国ミリファンを喜ばせるこのシーン。 ソード海岸のはるか内陸に降下した英第六空挺旅団のジョン・ハワード少佐率いるグライダー特殊部隊は、13時間にわたってカーン運河を占領しており、ドイツ軍と銃撃を続けていました。人員も弾薬も消耗し、もういくらも保たないと思われたとき。

ちなみにラヴァット卿は、1942年8月に行われ失敗に終わったディエップ奇襲作戦に参加し、そのときの奮戦ぶりによってルントシュテットとヒトラーに「生死に関わらず10万ライヒスマルクの賞金」を付けられたのだそうです(真偽不明)。 次の章は、戦線へと車を急がせるロンメル元帥、遅すぎるヒトラーの出撃命令をじりじりと待つ独軍機甲師団、とりあえず確保できたノルマンディーの拠点でひと息つく連合軍の描写で終わります。最後の言葉は、最初に描かれたフランスの小さな村、ラ・ロッシュ・ギュイヨンを舞台にして語られます。

この本は、まず1961年に筑摩書房から「世界ノンフィクション全集」の16巻に『いちばん長い日』の題で抄訳が納められました。 そののち全訳され、1962年に同書房の「ノンフィクション・ライブラリー」の一冊として刊行されます。 さらに1967年に同書房から「世界ノンフィクション 11 第二次大戦」のなかに、「史上最大の作戦」の名で全訳が、「歴史への証言─ヒトラー語録─」「スターリングラード決戦機」とともに納められ刊行されました。 で、どう違うのかわかりませんが1978年2月10日に「ヴェリタ Verità 版」という名で同じものが刊行されています。 ここまでが、近藤等さんによる翻訳。ちなみに、この最後の「ヴェリタ版」ってのを鐵太郎は所有しています。 それから17年たって、この本、つまりハヤカワ・ノンフィクション版が1995年1月31日に、早川書房より広瀬順弘さん翻訳でようやく刊行されたのです。 入手不可能だった名作が新訳決定版で登場! というオビをしれっと付けて。 なにがあったんでしょうね? 謎です。著作権だか翻訳権だかでもめたのかな?(2025/09/18) 読書メーターの記録より 読了:2025/9/12 |

|||||||||||||||||

ヴィルヘルム・ビットリッヒ

ヴィルヘルム・ビットリッヒ