トップへ戻る  読んだ本の分類 |

|

|

|||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 管理番号 | 書 名 | メ モ | |

|---|---|---|---|

| S163-001 | 義経じゃないほうの源平合戦 | こんなはずじゃなかった御曹司の苦労 | |

|

|---|

| 管理番号:S163-001 | 30 歴史小説・日本史 |

出版社:文芸社 | |||||||

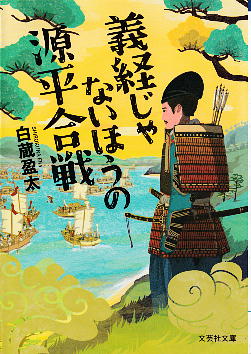

| 書名:義経じゃないほうの源平合戦 | 副題 | ISBN978-4-286-26016-7 C0193 | |||||||

| 文芸社文庫 し6-4 | 価格:680Yen | ページ数:296P | 本のサイズ:文庫 | ||||||

| 初版発行:2022/12/15 第2刷:2022/12/20 | 購入:2024/12/21 | カバーイラスト:龍神貴之 カバーデザイン:谷井淳一 |

|||||||

題にある「義経じゃないほうの」という人は、 題にある「義経じゃないほうの」という人は、三男・ 五男・ 六男・範頼(1150-1193) 七男・今若丸⇒ 八男・乙若丸⇒ 九男・牛若丸⇒ 意外と助命されてますよね。恩が仇になったよい例で、この反省からこのあとの処理は真面目に皆殺しを原則とします──が、それはどうでもよろしい。 三男・頼朝が(まァいろいろ経緯があって)伊豆で兵を挙げたあと、まず五男・希義は流刑地の土佐ですぐ殺されます。 母親の出自があまり高くなかった六男・範頼は、遠江の 七男・全成は1180年、以仁王の令旨が出た直後に出家させられた寺を抜け出し、兄弟の中で最初に頼朝に合流しました。 八男・義円は1181年に叔父・行家の挙兵に応じ、平家の軍に討ち取られます。 九男・義経は1180年、富士川の戦いのあと、少数の郎等を率いて頼朝の元へ馳せ参じました。 で、このお話では、私こと範頼が兄君の元に現れたのが富士川の戦いの半年後としています。 のほほんとして生まれ育った地にゆくゆくしていた私としては、ともかく出頭したんだから義経の時の感動の対面が繰り返され、暖かく迎えられると思っていたのですが、そうはいかなかった。 この兄は、できれば戦いたくないという私の甘い考えを見抜き、その遅参ぶりに激怒したのでした。 そんな兄に対して、屈託なく明るい口調で頼朝をなだめ、範頼兄上と共に戦いたい、としれっと言う九歳年下の義経に、私は驚きます。その言葉には、まったく裏表がないということもわかってきます。 やがて、先に木曽から京に入って平家を追い出した従兄弟義仲の軍が京の治安を乱したということで、時の治天の君である後白河法皇がその排除を頼朝に命じます。これに答えて兄君は出兵するのかと思ったら、違った。

なんてことだ、この兄上は畏れ多くも法皇様と同格のつもりで駈け引きなさろうというのか、と怯えたのが範頼。 そうして、いろいろな史料にある源平合戦の様子を描写しつつ、私こと自分に自信が持てない凡人・範頼と、奇想天外な発想で活躍する天才・義経による平家討伐が語られます。 私・範頼がわりと大局的に「負けない戦い」を行って御家人たちをイライラさせるさまは、義経が普通の武将よりはるか上空から戦局を把握して自信たっぷりに「あり得ない勝機を掴む戦い」を行って御家人たちを仰天させるさまといい一対です。本人がいじけるほど無能ではないのですが、範頼はそういうことには頭が回らない人。 兄・頼朝の、政治家としての老獪さ、冷酷さと共に、戦争自体を政治として俯瞰するばかりで実際の戦闘の作戦や戦略は考えず、常に自分へ詳細な報告を要求するところ。 私・範頼の、戦争を兵站と戦略で考え、どのように負けないで戦線を維持できるか考え、上と下への気配りを精一杯行おうとするけれど、常に一歩引こうとするところ。 弟・義経の、気を許した人はとことん信頼する純な心を持ち、空気を読まない天才肌で戦いの先の先が見え、負けることなど考えず一か八かの賭をする人なのだけれど、他人がどう考えるのか理解できないところ。

頼朝と義経の亀裂は、以心伝心するためには双方が相手を理解して歩み寄らねばならないことに気がつかなかったことによる、というのがこの本のテーマでしょうか。そうしなければ、互いの思いは一致しないのだ、と。 ではその間にいた範頼は、これ以上どうすればよかったのか。 結局、俺は最後に逃げた、と自嘲します。しかし彼になにができたというのか。 こんな、面倒くさい状態で精一杯がんばった「義経じゃないほう」の源氏の御曹司の物語。 しかも作者は、これを実にコミカルに描きます。面白い。 こんな歴史があったとは思えないけれど、あったかもしれない。 そういう歴史小説を読ませられれば、こりゃ作家の勝ちだな。 うん、負けた。(2025/4/16) 読書メーターの記録より 読了:2025/4/15 |