トップへ戻る  作家/分野 一覧 |

|

|

|||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 管理番号 | 書 名 | メ モ | |

|---|---|---|---|

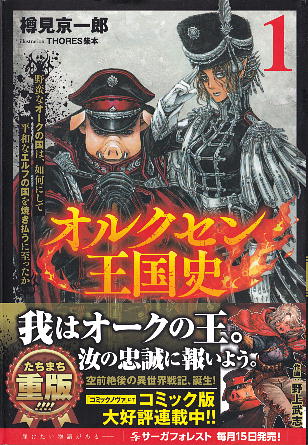

| T097-001 | オルクセン王国史1 | グスタフ王に率いられたオークの国の物語 | |

| T097-002 | オルクセン王国史2 | 対エルフ侵攻作戦発動、までのあれこれ | |

| T097-003 | オルクセン王国史3 | 開戦、快進撃、緒戦の勝利 | |

| T097-004 | オルクセン王国史4 | エルフィンド軍の反撃、防御戦、撤退戦 | |

| T097-005 | オルクセン王国史5 | ネニング平原の会戦までの道筋 | |

| T097-006 | オルクセン王国史6 | ネニング平原の会戦の顛末とその先 | |

|

|---|

| 管理番号:T097-001 | 27 ファンタジー戦記 | 出版社:一二三書房 | |||||||

| 書名:オルクセン王国史1 | ~野蛮なオークの国は、いかにして平和なエルフの国を焼き払うに至ったか~ | ISBN978-4-8242-0075-4 C0093 | |||||||

| 英題:History of the Kingdom of the Orcsen How the barbarian orcsen nation came to burn down the peaceful elfland |

|||||||||

| 価格:1300Yen | ページ数:304P | 本のサイズ:SC130×195 | |||||||

| 初版発行:2023/12/15 二版発行:2024/1/31 | 購入:2024/2/15 | illustration:THORES柴本 | |||||||

買ったけど落ち着くまで読むのを待っていた作品──と読書メーターには書いたのですが、要は怠惰のため後回しにした結果。最近よくあること。(笑) 買ったけど落ち着くまで読むのを待っていた作品──と読書メーターには書いたのですが、要は怠惰のため後回しにした結果。最近よくあること。(笑)これは、最近一部で大評判になった「近代を舞台にした銃と魔法のファンタジー」です。 RPGコンピュータゲームの流行りののち雨後の竹の子のように現れた、エセ中世というか、浅薄な作家モドキや読者が中世だと思いこんでいる世界を舞台にした、「レベルアップ」して数値化した能力をあげられるキャラたちが、定まった「(勇者とか賢者とかの)職業」に就いて「パーティー」を組んで「冒険」に出て、生きるか死ぬかの必死の対モンスター戦をして必ず勝って帰ってくるという設定とは、ちょいと違います。(エラい嫌味な言い方だな(笑)) まァこのへんは、科学整合性を持ち出したがる鐵太郎の好みの問題で、ああいうのが好きな人を貶す気はないのでお気になさらず。 作者、樽見京一郎氏については、なにもわかりません。 ただ一読して思ったことは、この方は「戦争における兵站の役割」と「【剣と魔法のファンタジー】より、もっと後の時代を対象として【銃と魔法のファンタジー】にした方が面白いんじゃないか」という二つの考えでこの物語を書き始めたそうですが、ならばどっちが先なのかな、ということ。 どちらにしても、この二つを合わせた路線は、鐵太郎が愛読している「皇国の守護者」と「幼女戦記」の系列に連なっている──と思っています。鐵太郎分類で前者が「19 ミリタリーSF」、後者が「23 仮想戦記」に分類されているのは、また別な事情ですけどね。(笑) で、この物語は両者より、よりファンタジー方向に傾斜していると(勝手に)判断した結果、「17 ファンタジー類」に分類されています。ナンテコッタ!(笑) この巻は 第一部 へいわなオークのくに が全体を占め、六つの章と一つの外伝で構成されています。 オーク(orc、ork)とは、実は現代ファンタジーの基礎を築いたJ・R・R・トールキンが、古英語文学などを参考に作り上げた、邪悪な怪物、魔兵士なのだそうです。つまり、悪役。この物語の中では、 そのオークの王、グスタフ・ファルケンハインがこの物語の主人公。 彼が、エルフ族の統べるエルフィンド王国との自然国境を形成している大河シルヴァンの手前で、側近たちと共にお忍びで狩猟を楽しんでいたとき、物語は始まります。 この王が山あいで発見したのは、一個の影。山を駆けるにふさわしい服装と、独特な形状の大振りの山刀を腰に備え、顔に戦化粧をほどこした、人間より大柄な姿。茶褐色の肌と長く尖った耳を持つ美女と言っていい女が、重傷を負って気を失っている。 なんと、 目覚めた女、いやダークエルフの氏族長ディネルース・アンダリエルは、驚愕します。野蛮で粗暴なはずのオークの、驚くほど文明的な病室で治療されている我が身に。饗された食事は、ありあわせといいながら彼女らが味わったこともないような豪華なもの。 彼女と共に救い出されたという同胞たち(30名で脱出した生き残り14名)と対面したのち、彼女を迎えたのは、オーク族の牡としても大柄で魔力を備え、威厳のある姿。 彼グスタフに、ディネルースはここまでの事情を説明します。 彼女は、エルフ族の中で「闇のエルフ」と呼ばれていた、肌の色が浅黒い種族の一員。大多数を占める「光のエルフ」と呼ばれた しかしその後平和が続いたのち、大多数を占める白エルフはダークエルフの排除を決めます。その結果

これからどうするのか、と問われたディネルースは、戻って同胞たちを集め、反撃する、と答えます。白エルフを殺して殺しまくり、復讐を遂げるのみ、と。そのために、頼めた義理ではないが、いくばくかの武器と医薬品を分けてもらえないか、また戦えないものを預かってもらえないか、と。 そのあとでなら、私を食べてもらおうと、牝として扱ってもらおうと構わない。 眉間を揉んでしばらく沈思したオーク王は、それに対しこういう提案を返します。それほどの覚悟があるのなら、

このあとの政略的・戦略的な説明が楽しい。オークが支配する国でなぜダークエルフに対し民族浄化を行わないであろうといえるのかという理由を含め、普通に考える平均的な人々が築いた国ならこんな利口な判断はできないしこんな歴史はあり得んよなぁなどと考えつつ、ダークエルフを同胞とすることが互いの利益になることが論理的に説明されます。 そして、この論理に納得できるディネルースがいるからこそ、この物語は成立するのです。 かくして一ヶ月半(この世界にも、おそらく約30日であろう「月」という区切りは存在するらしい)ののち、ディネルースの命がけの説得と奮闘、そしてオークは 最後に渡渉したグループを率いたディネルースは、自ら彼女を介抱するオーク王グスタフにこう告げます。

これに対し、一呼吸置いて答えるグスタフ。

そしてここから、ディネルースの目で見るオークの国の先進性が語られます。軍事重視ではあるのは、当面白エルフを仮想敵国としているため。いずれ戦端が開かれるのは明らかだから。そしてグスタフの言によると、その先の戦いも予知しなければならないのだという。 次の戦いとは、仮にエルフの国の侵攻を撃退したとしたら、オルクセン王国の周囲にあるさまざまな国の潜在的な敵対心を刺激し、大きな戦乱が予想される。それだけでなく、 そのため軍事がすべてに優先する国家なのですが、某半島国のような「先軍政治」とならないのはお約束。「科学技術が理想的に発達した結果人々が公平に扱われ、豊かさを感受しつつ軍事優先の必要性を理解しているプロシア」的な世界なのです。 三千五百万ほどのオルクセン国民数の中で、巨狼、ドワーフ、コボルト、大鷲といった他種族が、全体の七割を占めるオークと共存し、互いに争う事がない。 その上優れた行政統治、公平な税制と平等な教育が行われ、言語が統一され、全国民に職業選択の自由があり、明確な徴兵制度が施行されているという。 出来過ぎてない? 体格も食生活も生活空間も全く異なる異種族を、本当に公平に扱える? てなツッコミはおいといて。(笑) 軍事的に三兵戦術を確立し、散兵戦術まで取り入れているオルクセン軍の中で、ディネルースは騎兵を中心とした機動力のある一部隊の編成を命ぜられます。許可されます、と言う方が正しいかもしれません。それは、オルクセン国内でもなかった、エルフという種族が持つ優位性を元に作られたといっていい新たな部隊。 紆余曲折の末、仮称ダークエルフ旅団として始められた部隊は、グスタフ自身によってアンファングリア旅団と命名されます。その名は、エルフィンドノ神話伝承に登場する巨大な巨狼族の始祖の名。神話上の、白エルフの女王を食らいつくした巨狼の名でもある。 つまりそれは、ディネルース率いる部隊が、決定的に対エルフィンド戦においてオルクセンの先鋒となる証し。 編制は、騎兵師団と呼んでもいいような大規模なもの。総兵力8,310名、馬匹4,902頭で、騎兵連隊三個、山岳猟兵連隊一個、山砲中隊一個、工兵中隊一個、架橋中隊一個、弾薬中隊一個、輜重大隊一個、野戦衛生隊一個。そして57ミリ山砲12門、各種軍用馬車薬300両。 このあたりの描写が、ミリオタの心をくすぐります。 そしてここに至るさまざまなオルクセン軍の描写なども、ミリオタ的。(褒めてますw) これらさまざまな描写は、この物語の未来への期待をあおるもの。 六つの章の最後、グスタフ王とディネルースの間で奇妙な会話がなされます。その時出た一つの単語。── なるほどね、あの流れね。とはいえあっちのお話は、21世紀から瞬時に十分下地のある世界に降り立ったもの。こちらはそれから百年以上かけてこの世界を作り変えてきたのだけど。 とはいえ、そういう流れにしないとこの世界は作れないんだな、やはり。 その後なにがあったかは、子供は知らなくていいよね。(爆) 外伝は、こちらは大ちゃんの連作の中にありそうな兵隊のお話です。パクってない?(笑) ともかく、お話はこれからなのだ!! さっさと第2巻を読め! (2024/9/20) 読書メーターの記録より 読了:2024/7/15 |

||||||||||||||

|

|---|

| 管理番号:T097-002 | 27 ファンタジー戦記 | 出版社:一二三書房 | |||||||

| 書名:オルクセン王国史2 | ~野蛮なオークの国は、いかにして平和なエルフの国を焼き払うに至ったか~ | ISBN978-4-8242-0186-7 C0093 | |||||||

| 英題:History of the Kingdom of the Orcsen How the barbarian orcsen nation came to burn down the peaceful elfland |

|||||||||

| 価格:1300Yen | ページ数:304P | 本のサイズ:SC130×195 | |||||||

| 初版発行:2024/6/14 | 購入:2024/6/17 | illustration:THORES柴本 | |||||||

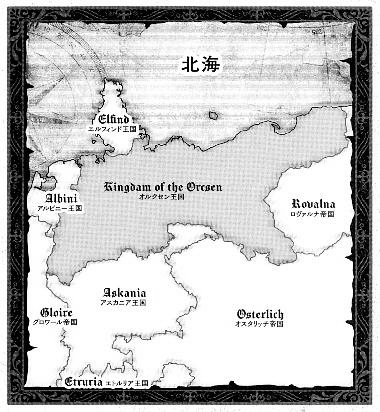

エルフィンドという国は、ざっと言うと我々世界のユトランド半島にあります。オルクセン王国がまあプロシアの版図なので、デンマークとイメージしていいかな。(スカンディナヴィア半島がない理由は、知らん。そのうち現れるかもしれないけど、この世界的にはないし困る理由もなさそう) エルフィンドという国は、ざっと言うと我々世界のユトランド半島にあります。オルクセン王国がまあプロシアの版図なので、デンマークとイメージしていいかな。(スカンディナヴィア半島がない理由は、知らん。そのうち現れるかもしれないけど、この世界的にはないし困る理由もなさそう)この、ベレリアント半島にあるエルフィンドを思うグスタフ王の回想から始まります。エルフィンドを支配する白エルフという種族の勃興、西への遠征、そして半島に戻って閉鎖的な生活を続け、三代目の女王の統治下で、詩作、楽曲、舞踊という文化をたしなむ農業国に変貌したという歴史に潜む謎に、思いをめぐらす。不審な死でその治世を終えた三代目女王が「転生者」──グスタフと同じく──ではないかという風聞の信憑性。原初のエルフたちには男女の別があったのに、エルフ族とその眷属であるダークエルフ族が女性ばかりという謎。 同族だけで閉じこもろうとした思想に移行した秘密と、その結果として起きた黒エルフ族の排斥、事実上の鎖国状態となった訳。 そんな、謎と伝説と美しきエルフの国を、なぜオルクセン王国は、いやグスタフ・ファルケンハインは滅ぼそうとしているのか。 長年にわたりエルフに蔑視され責められたオークという種族としての恨み、まずこれがある。これは、一種の国民感情。 しかしグスタフの思いはちょっと違った。 エルフが自分たちの領内に閉じこもろうとしたこと、そのように指導した「転生者」の意図はわかる。今はそれほどの力はなくてもいずれ台頭してくる人間族に対し、国境を閉ざし神秘の鎧で固く守り生き残る──それに違いない。 しかしその方法は間違っている、とグスタフは思うのです。

この思いは、どれだけ他者が共有できたのか。それはまだ明かされません。 しかしオルクセン王国は、少なくとも今、朝野を上げてエルフィンド滅ぶべしと意思統一をしています。 であるからには、当面これを利用すれば良い。 この第二巻は 第二部 戦争のはじめかた が全体を占めています。六つの章と一つの外伝、これは第一巻と同じ構成、 ところどころはさまれる歴史的な経緯や過去の因縁などはありますが、ほぼ全てがエルフィンドとの戦争準備の描写に終始しています。その書き方は火葬戦記(あえてこう書きます)には必須の、兵力のカタログスペックの誇示ではなく、この作家得意の兵站やバックヤードの説明がメイン。 まず外交戦の描写から始めるところなど、その最たるものか。 将来はともかく、今はエルフィンドを攻める間、周囲の国は味方してもらう必要はないが敵に回られては困るので、好意的中立に立ってもらう為の手練手管が描写されます。 貿易と科学技術で優れる島国キャメロットの公使と語る場面から。グロワールが生んだ戦争の天才、アルベール・デュートネとの60年前の戦争のこと。アリアンスの戦いと モデルはむろんナポレオン・ボナパルトとウェリントン公爵アーサー・ウェルズリー。でもサー・デュークなる人物名、公爵の称号を姓と混同しているのではないか、最高位の貴族が「サー」という勲爵士(貴族ではない騎士)の称号を付けるのは変ではないか、などの疑問があります。が、まァフィクションですから流すべきでしょうね。でもっておそらく、「デューク」というファースト・ネームを付けた迷惑な親のおかげでそのあだ名になったと解釈するのが順当かな。 で、国王愛人となったディネルース・アンダリエルのことも、非常に好意的に、だれひとり後ろ指を指さないで受け入れられる描写も、これまたお話ですから、それでいい。ディネルースが心底グスタフ王に心酔していることもね。 経済と、諜報活動も抜かりなく。まァ総合商社ファーレンス商会のくだりは面白いけどなんだかなァですが。 そして、天才・国軍参謀本部次長兼作戦局長エーレッヒ・グレーベン少将の策定した革新的な新作戦。 陸軍に比べ哀れなほどちっぽけな 排水量620トンのコルモラン型砲艦三隻で編制されたオンボロ突撃部隊、通称 ああ、ちなみに初出のP97では「屑鉄艦隊」、それ以後は「屑鉄戦隊」となっております。おそらく後者が正しいんですよね? いくつか、オタク的なネタ掘りをしてみます。 まずオルクセン海軍が束になっても勝てないといわれるエルフィンド海軍の堅艦、装甲艦リョースタとスヴァルタ、排水量9130トン。こいつのモデルはむろん、あとで描写される兵装からみても明らかなように、日清戦争において日本海軍が恐怖した清国海軍の戦艦「定遠」「鎮遠」(7340トン)ですね。日本の国民が「まだ沈まずや定遠は」と歌い上げたフネで、日本海軍はついに沈めることができませんでした。

オルクセン王国の中でも比較的小柄なコボルト族の志願者が集められ、それまで航空偵察を行ってきた大鷲族に登場することとなります。飛びながらさまざまな任務をこなす大鷲族の負担を軽くするための措置ですが、そういうコボルト兵の名称が決まります。

ふんふん? ふんふん?そんな中で、開戦に至る圧が王国内で膨れあがっていきます。これをあやしつつ機をうかがっていた矢先、〝それ〟は起こります。 エルフ族から、彼女らが国交を持っている唯一の人間の国キャメロット経由でもたらされた外交親書。

かくして、オルクセン国軍参謀本部幹部に「魔の十二日間」と呼ばれた戦争準備が始まります。 この十二日で軍が動員令を発し、予備役将校や下士卒たちを召集し、戦時編制となった部隊が作戦計画して命展へ展開作業を行うのですから、とんでもない事。 しかも、エルフィンド側にも周辺国にも一切悟られぬようにそれを行い、開戦の直前に例の外交書簡の件を宣戦布告と同時に国内外に大々的に公表する、と。 対エルフィンド侵攻作戦計画 全てが整ったとき、グスタフ・ファルケンハイン王は側近にこう言ったとか。

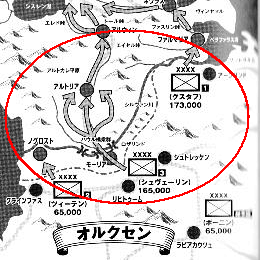

そうそう、「対エルフィンド侵攻作戦」の地図で、一つ疑問。国境のシルヴァン川なんですけど、上流はどっち? どちらも河口があって、海に繋がっているように見えるんですよ。源流が途中にあって両方に流れているにしても、なんか変。まるでキール運河、と思ったら、ほぼ同じ位置にあります。これ、川じゃなくて運河なんじゃない? あとがきにありますが、作者は最初、「ここまでしか書くつもりがなかった」のだそうです。 あ、大ちゃん(むろん佐藤大輔御大のことです)と同じ発想だね、と思ったもの。 しかし、第3巻に続きます。次はどうなるんでしょうか。(2024/10/28) 読書メーターの記録より 読了:2024/10/23 |

||||||||||||||||

|

|---|

| 管理番号:T097-003 | 27 ファンタジー戦記 | 出版社:一二三書房 | |||||||

| 書名:オルクセン王国史3 | ~野蛮なオークの国は、いかにして平和なエルフの国を焼き払うに至ったか~ | ISBN978-4-8242-0316-8 C0093 | |||||||

| 英題:History of the Kingdom of the Orcsen How the barbarian orcsen nation came to burn down the peaceful elfland |

|||||||||

| 価格:1400Yen | ページ数:304P | 本のサイズ:SC130×195 | |||||||

| 初版発行:2024/10/15 | 購入:2024/10/18 | illustration:THORES柴本 | |||||||

この本は、第三部 素晴らしき戦争 で占められています。 この本は、第三部 素晴らしき戦争 で占められています。戦争序盤の、油断している相手に訓練・装備・戦略充分な我が軍がなだれ込み徹底的に叩いている描写。 この時代に「宣戦布告は戦端を開くより前でなければならない」というルールがあったのかどうかは分かりませんが、あとで後ろ指を指されることを徹底的に排除するために、緒戦のベラファルス湾奇襲作戦は正式な宣戦布告の数時間あとで開始されます。相手側からさんざん挑発され、決定的な侮辱を受けたのでやむなく立ち上がったというスタンスを維持しているのは、政治的な正当性のアピールとしては満点か。 第一章 ベラファラス湾海戦 の話は、 魚雷というものの実用化から10年ぐらい経ったころで始めての実戦となると、こと海軍に関しては、我々の歴史で日清戦争(1894-1895)くらいか。無論(?)この海戦において、こちらの歴史より効率的であるのは当然か。 そうそう、オルクセン海軍対艦燃焼弾、通称「 いずれにしても、この世界ののちの時代、下瀬火薬と同じピクリン酸系の炸薬としてグロワール国はメリニット火薬を、キャメロット国はリダイト火薬を開発する事になるらしいですな。 で、オルクセン海軍は、たまたま出港していた最も恐れるリョースタ型装甲艦一隻とあと二隻を除き、エルフィンド海軍を全滅させることに成功したのでした、とな。 第二章 モーリアの戦い で、星暦876年10月26日午後6時。東西約250キロの大河シルヴァン川流域でオルクセン陸軍は奇襲攻撃を開始します。 このシルヴァン川がどういう風に流れるのは、相変わらず謎。東西の両端が海に面しているからね。 攻める軍は、西から第二軍、第三軍、第一軍なのですが、そのうちモーリアというのは、シルヴァン川にかかる三つの橋がある都市です。ここは第三軍の担当で、ここを制しなければ今後の軍事行動上では大きな制約となってしまう。 アロイジウス・シュヴェーリン上級大将率いる第三軍は、麾下に精鋭である第七擲弾兵師団と第九猟兵師団を持つ第七軍団を先頭に立てて突進……さてこの顛末は、と。 技術的には、霰弾、榴霰弾って言葉が出てきますが、漢字の使い方はともかくこれは榴散弾と榴弾のことじゃないか、と最初思ったけれど、このお話の中だからいいか。それから原始的な駐退機のこと。小銃のボルトアクション式とレバーアクション式の違い。 最後の、あわててブーツを左右逆に履いた話は、映画「 第三章 ダークエルフ族先頭集団アンファングリア旅団の初陣と、彼女らが見た悪夢のこと。 シルヴァン川が国境のオルクセン側を流れている唯一の箇所、東部下流地区。渡河したのちエルフィンド領内に侵入したアンファングリア旅団は、山岳猟兵連隊の一個大隊を先頭に立てて進軍します。真面目な警備兵も一部にはいたものの、概して油断しきって全く警戒していなかったエルフィンド側はなすことなく蹂躙されることに。 兵站についてのあれこれ話のあと、彼女ら、エルフィンドの白エルフ族に「民族浄化」されたダークエルフ族は、その歴史と直面することになってしまいます。「レーラズの森事件」とのちに呼ばれたもの。──これは、史実のWW2における「カティンの森事件」に源をたどれるのか。 第四章 ファルマリア港攻略戦 開戦に12日前というからオルクセン陸海軍が動員開始した頃に急遽徴用された二隻の高速貨客船が、宣戦布告と共に仮装巡洋艦として通称破壊戦を始めるお話。のち七隻に増員されたという。とはいえ本題は、開戦劈頭エルフィンド艦隊を壊滅させたベラファラス湾にある要塞港フォアルマリアを攻略した戦い。 一応降伏勧告まで行って攻め入ったのですが、強固な要塞と思われたフォルマリアは戦意も軍備も士気もない白エルフのていたらくにより、一日で陥落。しかしその追撃戦で、「レーラズの森事件」を見た部隊を含むアンファングリア旅団の狂気じみた戦いぶりによって、一部とんでもない残敵掃討となったことも記録されている、とか。 第五章 王であるということ 11月に入って数日後。ここまでは作戦が順調に進んでいることを確認するオルクセン首脳部。 鉄道レールの軌道幅の違い、に注目したのはマニアックなところ。オルクセンの鉄道軌道間隔は1524㎜でエルフィンドは1435㎜と、人間のこぶし幅くらい違うので、オルクセンの貨物・旅客列車を通そうと思ったら改修工事をする必要がある、という件。短期間ならエルフィンドの列車を調達してしまう手もあるけれど、使える保証はない。また列車を改造するのは長い目で見て損。 で、どうするのか、がここの焦点になります。 ちなみに日本のいわゆる標準軌(欧米で一般的に使われる軌道で新幹線もこれ)は1435㎜で、一般的な狭軌(日本で普通に使われている狭いヤツ)は1067㎜ですので、土木工事をしてやればもう一本増やして併用できます。しかしこの本の場合、完全に工事しなければならないし、簡単に戻せない。 戦争経済と国債と戦後の経済的復興の見通し。いささか絵に描いた餅的ですが、こんな事まで考えるヤツもいる、ということ。オルクセン財務大臣マクシミリアン・リスト、通称、 それらずべてを統べる立場にあるグスタフが、いろいろな意味であとを締めます。 第六章 非情の海 章題は、ニコラス・モンサラットの本の邦題からかな? まず、オルクセンの外交手腕が描かれます。なにもかも全て見通して最良の手ばかり打てるのは、できすぎだと思うけど痛快と思う人も多いでしょうね。 ねちっこい記者に突っ込まれたディネルース少将が、開戦劈頭の戦術の名を聞かれたあげく 撃ち漏らした装甲艦リョースタ号と二隻の探索を続けるオルクセン海軍の艦艇が、霧の中で衝突事故を起こす事件が起きます。連想するのは美保関事件かな。1927年日本海軍軽巡洋艦「神通(5600トン)」が駆逐艦「蕨(850トン)」に衝突し「神通」が艦首喪失大破「蕨」が沈没し、その他にも被害が出た事件。どっちも、ある意味切羽詰まった状況の中で起きています。 この三隻によって行われた通称破壊戦によるパニックは、日露戦争におけるウラジオ艦隊の跳梁に脅える日本朝野が元ネタでしょうか。わずかな艦艇で広い海を探索する困難は、いつの時代も同じか。 名場面をかっさらたのは、あの砲艦三隻で構成された 第七章 キーファー岬沖海戦 エルフィンド海軍最後の出撃は、四隻の艦艇で行われます。囮としてまず選考したのは、巡洋艦アルスヴィズと仮装巡洋艦ヴァーナ。この二隻がオルクセン東部の沿岸航路で暴れ回ったことでオルクセン艦隊主力がそちらに向かった隙を突いて出撃したのは、装甲艦リョースタとヴァナディース。オルクセンの兵站を担う海上補給路に一撃を加え、北方に引いて遊撃戦を行おうとします。 11月30日未明、陸軍将兵を満載した四隻の貨客船を守るのはわずか三隻の砲艦でした。 ここではんだ付けより進歩した製法の缶詰の話が出てきます。缶詰というと、1845年にイギリスを出港して北アメリカ北端にあるであろう北西航路の探索に出たジョン・フランクリン海軍少将の話を連想。彼の航海では初期のはんだ付けによる缶詰が使われ、この鉛中毒が遠征失敗の一因と言われました。しかしこれははんだ付け自体が悪かったのではなく、あまりに急いで製造したため未熟な職人によって加工されたことが原因らしい。 海戦結果はどうだったのか、については考えるまでもない。どう戦ったのかが、屑鉄戦隊の名を永遠にしました。 おそらく元ネタ(の一つ)は英国海軍駆逐艦グローウォーム号でしょうね。このフネは独軍重巡洋艦ヒッパー号に魚雷を発射し、外れるとそのまま重巡の巨体に激突して水没しましたが、足止めに成功します。同艦の艦長は戦死しましたが、第二次世界大戦中最初のヴィクトリア十字章受賞者となりました。 足を止められたリョースタに殺到するオルクセン海軍の姿は、これはこれでビスマルク追撃戦へのリスペクトでしょう。北岬沖海戦で英国海軍戦艦に座乗した提督の姿も見せています。 そうそう、リョースタを襲うオルクセン海軍大口径砲の砲弾は魔弾と呼ばれ、飛んでくる姿を見ると砲弾が長く、くるくると回転する、という描写があります。これは「坂の上の雲」でバルチック艦隊が日本艦隊の砲弾を見て描写した言葉かな。砲弾の威力も、ちょっと大げさだけど下瀬火薬的。 伊集院信管も含めて当時の日本砲弾には長所とは別にいくつも欠点はありましたが、ここでは(とりあえず)完全無欠。それもまた、痛快で楽しからずや。 外伝 ある煙草屋 佐藤大輔節の挿話的なお話ですが、正直言ってこの煙草屋のおばさんだけがなぜ尊ばれるのかわからん。 彼女の夫は勇士だったのかもしれないけれど、ほかにもそんな英雄はいただろうし、彼がそんなに二等兵から提督まで尊敬される唯一絶対の英雄なのだろうか、と。 ふうん? ま、次の巻ではこのままの路線では面白くないので、どんでん返しが欲しいかな。(2024/11/27) 読書メーターの記録より 読了:2024/11/10 |

|

|---|

| 管理番号:T097-004 | 27 ファンタジー戦記 | 出版社:一二三書房 | |||||||

| 書名:オルクセン王国史4 | ~野蛮なオークの国は、いかにして平和なエルフの国を焼き払うに至ったか~ | ISBN978-4-8242-0388-5 C0093 | |||||||

| 英題:History of the Kingdom of the Orcsen How the barbarian orcsen nation came to burn down the peaceful elfland |

|||||||||

| 価格:1400Yen | ページ数:288P | 本のサイズ:SC130×195 | |||||||

| 初版発行:2025/2/15 | 購入:2025/2/17 | illustration:THORES柴本 | |||||||

どんでん返しが欲しいな、と書いた自分の先見の明に敬意を。(笑) どんでん返しが欲しいな、と書いた自分の先見の明に敬意を。(笑)今回は、まァそこまでは行かないけれど敵もなかなかやるな、の回。 戦況地図は、第二巻で貼ったのと変わっていません。 で、この本は 第四部 おおいなる幻影 の六章と外伝。 まずは、中央を攻める第三軍。順調に攻め上がり(上がる、という表現は北上するという意味です)、アルトカレ平原の交通の要所である大都市アルトリア前に至ったとき、第三軍司令官アロイジウス・シュヴェーリン上級大将は、この都市を守るのがマルリアン大将である事を知って瞠目します。同時に、さもありなん、とも。 ダリエンド・マルリアンとは、120年前のロザリンドの戦いから現役であり、エルフィンドの兵術書を著したこともある知将。300歳を超えていならが、人間で言えば12かそこらの愛らしい姿の少女の外見、白エルフ族に多い金髪碧眼で、髪は腰丈ほどもある長く、長めの尖耳。 萌え要素いっぱいなのですが、挿画は少ないな。コミック版だとどう描かれるのか。 それ以上に、オルクセン軍としてはまた別な因縁があります。あの120年前の戦いで、オルクセンの先代の王を戦死させたのは彼女だから。 さて、攻め上るオルクセンの第三軍は、約16万7000。要塞防御をとる大都市アルトリアを中心にしたエルフィンド軍は約18万。市民約57万は別にしても、包囲戦を行おうというオルクセン側がどう見ても不利に見える。城攻め三倍則はともかく、基本的には攻める側は守り側より兵力が多くあるべきなのです。 さて、前の巻まででオルクセン側の有利な条件がいろいろ描かれたのですが、兵站、兵器の優越性、戦意、経済的バックアップ、外交など、多岐にわたっています。大鷲族とコボルト族を組み合わせた航空優勢まであるのです。じゃあエルフィンド側の優位点などなにもないではないかと思われたのですが、実はあったのです。 その優位点とは何か。 この世界には魔法が技術として使われていますが、人を呪い殺したり電光を起こしたりするものではない。その最もポピュラーなものは、軍事的に言えば秘匿通信と索敵、つまり精神による会話と他人の存在を感知すること。 この能力を、エルフ族は自由自在に使いこなします。しかしオーク族を含めオルクセン王国を構成するほとんどの種族が使えない。つまり、コボルト族など一部を除くと、魔術通信で対話して動けるエルフ族に対してオルクセン軍は決定的に無力となるのです。 こうして、設定の上で多少でも両軍戦力のバランスをとろうと考えていた、という事でよろしいかな?(笑) さて後退戦をしつつアルトリアに収容された前哨戦の部隊からの報告を聞いて、マルリアン大将は唖然とします。要塞の全面で遅滞行動を行って敵の進軍速度を鈍らせるのがその任務であり、問題なく任務は果たしたのですが、その損害がただ事ではない。 合計八千ほどの兵力を出して、収納された兵員数、つまり死傷および行方不明者を除いた兵の数が六千前後なのという。 単なる牽制行動で三割以上の損害を受けるとは、とんでもない事。従来の戦争の比ではない。 フォルマリア港の失陥の際に五千近い友軍が三千もの犠牲を出したと聞いたとき、マルリアンとしては不甲斐ない退却戦のせいだろうと考えていたのですが、自分の目の前で「小規模」な戦闘を行ってこの損害とは。これが近代戦というものか。 医術的治療だけでなく魔術的治療まで動員しても、この戦いでは兵の損失があまりに大きい。 これは、人類なら対応できたかもしれない。彼らは短命でそのためにか子孫を大量に生み、医療や農業が進歩すればそれに応じて爆発的に人口を増やすことができます。しかしオーク族を含むオルクセンの諸種族、そしてエルフィンドのエルフたちのような魔種族はそうはいかない。彼ら彼女らは人類に比較して頑健で不死に近いほどに長命であるため、極端に出生率が低いのです。つまり、めったに子ができない。 今いる国民から徴募された兵力が全滅すれば、それを回復するのに何十年、何百年という時間が必要になるのです。 どれだけ兵を殺さずにこの近代戦争を戦うのか。これはどちらの国にとっても重大な問題なのでした。 とはいえ、その問題は提起されたままで、戦争は容赦なく続行されます。  そうそうこの戦いで、オルクセン側は そうそうこの戦いで、オルクセン側は

上右の写真は、日露戦争(1904-1905)で投入された日本陸軍の有名な この物語では、若干ですがこの砲よりややスペックを上げたものが使われています。特別仕立ての軍用列車を使って分解輸送されたという苦労話は、史実でも同じでしたね。 この戦いの中で、多数の命を奪う凶悪な光、照明弾、閃光、着弾光を見て、あの下はこの世の地獄なのだろうけれど、極彩色の美しささえ見える、と感じてしまったキャメロット陸軍から派遣された観戦武官であるイアン・スタンディッシュ歩兵太尉は、背後に立つシュヴェーリン上級大将にそれを巧く伝えられません。しかし老将は言う。

大都市とその周辺をめぐるアルトリア攻囲戦は、こんな所で時間を取られてはならないというハンディを背負ってはいるものの、戦術的に巧緻を尽くしたシュヴェーリン将軍側の勝利に終わります。しかしマルリアン大将もただものではない。オルクセン側に、まったく予期していなかった、まってく文句のつけようがないお荷物を押し付けて降伏したのでした。 おかげで第三軍は予期せぬ足止めを食らうことになり、かつ兵站崩壊の危機にさらされます──この結果がのちの戦争にどう響くか。 この対策に頭を抱える第三軍参謀の発案で、悲惨な事になっていたエルフィンドの農業生産状態を改善できる一人のスペシャリストが召喚、いや招待、いやいや出座をお願いされます。この国でというより、この前線の中で最も農業に精通しているのはもしかしたら で現れた国王グスタフ・ファルケンハイン、詳細な調査の結果エルフィンドの農業政策というか、農業無策が何をもたらしているのかを発見します。で、どうするか──はまだあとの話。 まァこの本の中でグスタフの出番は少ないので、これだけってのは寂しいけれど。 そうそう、兵站の破綻から始まる物資の不足から、兵隊の食事にエンドウ豆が流行ったりタバコが不足したりするのですが、ここで支給されるタバコの銘柄をみて喜ぶ兵士って描写があります。これも、ある種のネタですな。

帝国語じゃなかったオルクセン王国語じゃなかった独逸語では、 帝国語じゃなかったオルクセン王国語じゃなかった独逸語では、ちなみにゴールデンバットという紙巻き煙草は、明治39(1906)年より結構近年まで日本で販売されていたそうな。これも蛇足です。(笑) で、鐵太郎は学生の頃煙草を吸ってましたがその後すっぱりやめた人だし、これを吸ったことはありませんので、味の方はなんともわかりません。(それがどうした) 第四章から、右翼つまり東部の第一軍の戦況に話は移ります。 ここ、ファスリン峠の戦いに入る前、のこと。たくさんの国から観戦武官がこの戦場に姿を見せているのですが、その中にアキヤマ大尉という遠く東洋の新興近代国家から来ているものまでいるとか。オーク族の王、グスタフ・ファンケルハインは、如才ないという評判通りすべての武官に屈託ない笑顔を見せます。 その中で、一人のグロワールの観戦武官に彼は奇妙な関心を抱いたように見えました。ブリュネ大佐というその武官は、むろん時間も距離も遠く隔たった世界で、「ラスト・サムライ」のモデルになどなる予定もないはずなのですが。 ファスリン峠の戦いは、近代戦の恐るべき形態、一回の会戦で勝者にも敗者にもとてつもない損害を与えるという事実を突きつけたことになりました。 が、問題が提起されたのはこの次の戦い。 リヴィル湖畔の戦いと呼ばれるようになった戦闘とは、おそらく黒溝台会戦をモデルにしているのか。 これは日露戦争の満洲の戦いの一つ。沙河会戦と奉天会戦の間に起きた小競り合いで、砲弾不足でしばらく戦闘が停滞していた時期に起きます。 東西に広く防御戦を広げていた日本軍の最左翼、最も西の防御戦は、 激戦の末この戦線を守り抜いたのは、一に秋山少将の築いた拠点防御システム、そして泥縄式ではあったが救援に派遣された兵力、さらに旅順攻略のあと、休養を与えず苛酷なまでに兵たちを駆りたてて満洲に駆けつけた乃木司令官麾下の第三軍のため、といわれます。 この戦いのあと、普段は寡黙で不満などめったに口にしない秋山少将が、満洲軍司令部から視察に来た高級参謀松川少将(かな?)に荒い言葉を投げています。戦闘前にあれほど騎兵偵察を出したのにすべて黙殺していた司令部の怠慢への叱責と、「こんな戦をしてはいかんのじゃ!」という吐き出すような言葉。 戦闘のあと、惨憺たる損害の中での勝利を得て小康状態にある前線に、総軍司令部から作戦参謀エーリヒ・グレーベン少将が視察に訪れ、戦線整頓の指揮を取っていたアンファングリア旅団長ディネルースに声をかけます。

なるほどね。こういうネタをふくらませ、味付けして色を付け、つなぎ合わせているのか。 むろんそれだけではないけれど。 次の巻では、まだまだ厳しい状況がつづきます──らしい。 待ちましょう。(2025/3/23) 読書メーターの記録より 読了:2025/2/21 |

|||||||||||||||||

|

|---|

| 管理番号:T097-005 | 27 ファンタジー戦記 | 出版社:一二三書房 | |||||||

| 書名:オルクセン王国史5 | ~野蛮なオークの国は、いかにして平和なエルフの国を焼き払うに至ったか~ | ISBN978-4-8242-0450-9 C0093 | |||||||

| 英題:History of the Kingdom of the Orcsen How the barbarian orcsen nation came to burn down the peaceful elfland |

|||||||||

| 価格:1400Yen | ページ数:272P | 本のサイズ:SC130×195 | |||||||

| 初版発行:2025/6/13 | 購入:2025/6/15 | illustration:THORES柴本 | |||||||

さてエルフィンド戦役もいよいよ大詰め。 さてエルフィンド戦役もいよいよ大詰め。今回は 第五部 鉄血 で、8つの章と外伝。 本のオビでも煽ってますな。 第一章 アレッセア島攻略作戦 は、省略されているのだろうけどやたら島が少ない地図だなと思っていたベレリアント半島地図の、西岸にぽつんと浮かんでいるアレッシア島を攻略する話。なんでもエルフィンドにとって建国神話のひとつの舞台になったそうですが、価値はあまりない。政治的意図による作戦だけどあっさり終わりましたよ、という話。 西暦877年3月8日のこと。 オルクセンの兵站の妙とか何百年も戦友であった宿将が死んだ話とかが作戦の前後に入りますが、ストーリー的にはたいしたことではない。 第二章 ヴォスヴォアフィヨルドの戦い は、前の海戦で撃ち漏らしたエルフィンド海軍の生き残り、巡洋艦アルスヴィズと仮装巡洋艦ヴァーナの発見と後始末。このとき史上初めてオルクセン軍による「爆撃」が試験的に行われたそうな。あは、パラヴェーン作戦か、と思ったのですが、あちらは実戦で実績を積んだ英国空軍による超大型爆弾の超精密爆撃ですから、こちらの「こんなことできたらいいな」レベルとはちょいと違う。  それともう一つ、前々から「これ、変だけどなにか意味があるのかなぁ」とつぶやいていた件なのですが、ベレリアント半島付け根にある「シルヴァン川」。この地図ではどこが水源なのかわからん、東の海から西ノ海につながっていて、運河みたいと思っていたら、(後付け設定なのかもしれないけれど)中央に分水嶺を持っていて東・西シルヴァン川と別々な川なのだそうな。分水嶺を迂回して水を通してやれば、半島の根本を横断する大運河が作れると思う、とグスタフ王が言ってます。まさに、キール運河じゃないか。 第三章 フェンセレヒ侵攻 フェンセレヒとは、アルトリア攻略を終えて北上する、シュヴェーリン元帥率いるオルクセン第三軍の攻勢途上にある盆地。ここに到達した第三軍の横っ腹、エイセル峠で、アルトリア攻略戦で陥落直前に脱出したカランウェン一等少将率いる部隊が襲いかかります。その結果圧倒的な進軍をしていたはずの第三軍は、正規部隊によるエルフィンド軍のゲリラ戦によって後方の背後を遮断され、行き足を止められます。その結果、 第四章~第八章 ネニング平原の会戦1~5 においてオルクセンは第一軍のみで戦うことに。 とはいえ、作戦面での備えは万全、多少時間はかかってもオルクセン側の優位は間違いない──はずでした。 しかしそこで。 エルフィンド軍本体を率いるクーランディア元帥は、エルフィンド女王エレンミア・アグラレスの臨席まで仰ぎ、首都ティリアン前のネニング平原で決戦に挑みます。その作戦は、水も漏らさぬ大攻勢の構えを取るオルクセン軍に対して、一軍をもってする特殊な奇襲攻撃をしかけるというもの。 詳細についてはともかく、この戦いはバルジの戦いと呼ばれたヒトラー最後の反攻作戦と似ています──かな。あの戦いで先陣を切って連合軍に切り込み、目的地アントワープへ突進したパイパー戦闘団を彷彿とさせる部隊もいますね。あのアントワープがここではネブラスと考えるのも一興か。 ちりばめられた、どこかで読んだエピソードの数々。ネタ、というよりは先行作品へのリスペクトですよね。 塹壕足のこと。この言葉を聞くと、第一次世界大戦の時の、延々と塹壕が延びる戦場を思い浮かべます。 騎兵として戦術的にも編制的にも「本物」の域に達している白エルフ部隊に対し、ダークエルフは今だ「騎兵の真似事」「せいぜいのところ乗馬騎兵」と卑下しているところ。これもまた、秋山好古が一から育て上げ、日露戦争で世界最強と謳われたコサック騎兵と戦った日本騎兵を思い出します。 28センチ攻城砲をネニングの会戦に持ち込んだのは、旅順要塞攻略に使われた28サンチ榴弾砲を奉天会戦で使った故事から来るのでしょうか。司馬遼太郎は何の役にも立たなかったと貶しましたが、はたしてどうだったのでしょうね。 「十五、十五、十五!」については、なにか故事がありそうだけどちょっと記憶なし。どうだったのかな。 長距離騎兵斥候作戦、特別挺身隊については、むろん日露の時の故事が元ネタでしょう。最も長距離を走破したのは300キロにも及ぶ、というところ、報告した先で司令官が感激し参謀長がサインを求めたというところ、まさに「敵中横断三百里」の世界か。これは騎兵斥候を行った永沼中佐麾下の騎兵連隊の中で、建川美次中尉以下6騎による挺身隊が、1200キロ(つまり三百里)に及ぶ大偵察行を行って貴重な情報を得て帰還した故事に基づくもの。満洲軍総司令部にまで報告に呼び出され、総参謀長であった児玉源太郎大将が感激して「頼む、 救援部隊が来ると聞いて「これほどの恥辱があるかァ」って第一軍団司令官が怒鳴るのは、「坂の上の雲」のどこかにあったシーンへのリスペクトでしょう。奉天会戦の時だったかな、その前の黒溝台会戦の時だったかな。台詞に覚えはあるけどディテールは忘れてるなぁ。 そして最後、この驚くほど長期にわたった会戦にある程度のめどが立った時、それでもなお両軍は矛を収めなかった。 特にオルクセン王国側は講和とは誰も考えなかった。 なぜなのか。 近代戦を戦えば、昔に比べ驚くほどの人的損害が出て、それは長寿であるが故に出生率が低い魔種族たちにとって大変な損失だというのに。諸種族が共存し3500万の個体数を持つオルクセンにしても、800万の種族数を持つエルフィンドにしても、戦って大損害が出たら、その人的損失を補うために数十年では不可能、数世紀かかるとわかっていても。 もはや、鉄と血でしか決着をつけられない。なんてこと。 という情勢で、以下次巻へ。ふむ。(2025/6/21) 読書メーターの記録より 読了:2025/6/19 |

| 管理番号:T097-006 | 27 ファンタジー戦記 | 出版社:一二三書房 | |||||||

| 書名:オルクセン王国史6 | ~野蛮なオークの国は、いかにして平和なエルフの国を焼き払うに至ったか~ | ISBN978-4-8242-0536-0 C0093 | |||||||

| 英題:History of the Kingdom of the Orcsen How the barbarian orcsen nation came to burn down the peaceful elfland |

|||||||||

| 価格:1500Yen | ページ数:272P | 本のサイズ:SC130×195 | |||||||

| 初版発行:2025/11/14 | 購入:2025/11/16 | illustration:THORES柴本 | |||||||

第六部 決戦 8つの章と外伝一つ。 第六部 決戦 8つの章と外伝一つ。前巻ではまだ前哨戦だったネニング平原の会戦の、本戦とその結末。 第一章 決戦1 ネニング平原の中央、都市ティアナンを時計の文字盤の中央としたとき、時計の周辺部で11時あたりまで進出したアンファングリア旅団は、旅団を構成する3つの支隊の一つ、ディネルース・アンダリエル少将自身が直率する部隊の中から騎兵を中心とする遊撃部隊を編成し、騎兵第2連隊長アルディス・ファロスリエン中佐に指揮させて挺進させます。 目標は、同じくティアナンを文字盤の中心とした時8時あたりにある、ネニング平原の西端、ティアナンとエルフィンドの首都ディアネン市を結ぶ鉄道がシスリン川をまたぐヴィハネスコウ大鉄橋の破壊。何十キロも彼方の敵中横断作戦です。このエルフィンドの兵站の大動脈であると共に、攻守いずれにしても軍隊移動の要を分断することが目的。 かくして、エルフィンドの主戦力を片翼包囲する体制が整います。もう一つの翼、南側は激戦が続きます。エルフィンドのカランウェン少将によるゲリラ戦で足を止められた第三軍なしで苦戦する第5軍団と第1軍団。 しかし。  第二章 決戦2 第二章 決戦2左地図は、その第三軍が兵站上の危機を克服してネニング平原になだれ込む情勢を示しています。下の方にいる第3軍団という文字は、第三軍の間違いですね。 アロイジウス・シュヴェーリン元帥の無茶と無理、とされますけど、決戦となればこんなモンではないか。 また、日和り始めたエルフィンド市民などの描写は、戦争の帰趨が誰の目にも見えるようになった証左か。 ともかく、第三軍の中で約六万の兵力が猛進し、この決戦に間に合ったのでした。 第三章 決戦3 4月18日0700時をもって総攻撃──という命令が第一軍司令部より発令されます。 北からいうと、第4軍団はアンファングリア旅団に追随してスリュヘイム・ディアネン間の鉄道西方へ進出。第3軍団はケルムト川西岸を制圧。第6軍団は敵中央に総砲撃を加え陽動。第5軍団はエルムト川西岸を制圧。第1軍団は敵南翼を突破してディアネン市南側へ到達。 そして第三軍第7軍団はディアネン市西方まで回り込む。これにより、世界史上めったに起きない両翼包囲戦が達成できるか、と。 奉天会戦で、劣勢であるにもかかわらず優勢なロシア軍相手に日本満洲軍がこれを行おうとしましたね。兵力が足らず兵站が追いつかず、ついに長蛇を逸したのですが、形としてはロシア軍を敗退させたことになり、国際的に日本軍の勝利宣言と判定されましたねえ。 第四章 決戦4 4月16日未明、ティアナンより8時から9時方向、つまり援軍が来るあるいは大事な退路となるヴィハネスコウの村に、アンファングリア旅団ファロスリエン支隊が着到、直ちに村を占領すると共に大鉄橋の破壊にかかります。ここから西35キロにあるカナヴァにアンファングリア旅団主体が侵攻したため、手薄になった大鉄橋付近を占領し、激戦の末爆破。 しかしなぁ、ディネルース旅団長はますます秋山好古じみてきたなぁ。(笑) 第五章 決戦5 南北よりの攻囲戦が形作られた中で行われた総攻撃は、満を持して待ちかまえた第一軍の第3軍団による猛攻で始まります。南部戦線では第5軍団と第1軍団が攻め上がる。その背後を、第三軍の第7軍団が 包囲された事を自覚したエルフィンド軍、いやエルフィンド国は愕然とします。エルフィンド軍を率いるネニング方面軍司令官サエルウェン・クーランディア元帥は、軍司令部の中で軍人としての未来を捨て、女王陛下を脱出させて休戦ないし講和交渉を行うべきだと表明します。そこから始まった政治的なあれこれ。 最終的にはディアネン市での徹底抗戦という結論になります。 第六章 決戦6 星暦877年4月19日、これよりネニング平原の会戦は追撃戦のようそうとなります。勝敗はほぼ決したといっても、あくまでそれは大勢としての話。両者とも、ここで手を緩める訳にはいかない。こういう混戦となれば、エルフィンドだけでなくオルクセン側でも混乱が起き、誤解が起き、内紛も起きる。で、

その中で、

包囲陣が完成し、趨勢が決したのち、この先どう進めるのかについて、グスタフ王はじっと考えます。 勝利が確定した後、なおも戦うべきなのか、どうなのか。この戦いを人間族の前で行う意味も、考えなければならない。 そして決断する。この先の世界の事を考えたのなら、怒らせたオルクセンの怖ろしさを印象づけなければならない。 人間族に比較して寿命が極端に長く、それゆえに出生率が極端に少ない魔族としては、人類と長期にわたる全面戦争はできない。敵となる訳にはいかない。 ならば、恐れさせることこそ安全保障の最大の鍵。これしかない。

第七章 軍旗はためく下に 1 ディアネン市を全周包囲したオルクセン軍。勝利条件が断たれたエルフィンド軍。 兵站の限界を迎えつつも持久戦の構え、日干し戦法をとろうとしたオルクセンの真意とは。 解囲作戦を進めようとするクーランディア元帥の足を引っ張るエルフィンド政府高官の醜悪さ。 そして戦争のために、化学者の手によって肥料から生みだされるなにか。 戦争は、結局ろくでもない。 第八章 軍旗はためく下に 2 雨が降り、戦勝気分に文字通り水をさされた感のあるオルクセン軍。これを好機とみるエルフィンド軍。 これが最後の一戦になるのか。 外伝 巨艦いまだ沈まず エルフィンド海軍装甲艦リョースタの物語。 北岬沖海戦で北海に沈んだシャルンホルストのオマージュかと思ったら、どうやら対馬沖海戦のボロジノ級戦艦の一隻の最後がネタらしい。最後に一発撃って沈んだ場面とか、記憶にあります。艦名は思い出せないなぁ。 これもまた、海の男の系譜か。 で、この戦争はまだまだ続きます。次の巻の刊行はいつかな。半年先かな。 ところで、P42の地図(上の方にあるヤツ)と、P250の文章が繋がらないところがあったので、X(Twitter)でツッコミ入れたんですよ。そしたら直後になんと著者の樽見京一郎さんご自身より説明があったので恐縮のきわみでした。 どうも出版社のミスっぽい。 P250の冒頭、

これを補って読んでくださいね、とのこと。了解しました。(2025/11/27) 読書メーターの記録より 読了:2025/11/19 |

||||||||||||||