トップへ戻る  作家/分野 一覧 |

|

|

|||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 管理番号 | 書 名 | メ モ | |

|---|---|---|---|

| T100-001 | 始皇帝の戦争と将軍たち | 秦の将たちは何を求めて集まったのか | |

|

|

|---|

| 管理番号:T100-001 | 54 歴史点描 |

出版社:朝日新聞出版 | |||||||

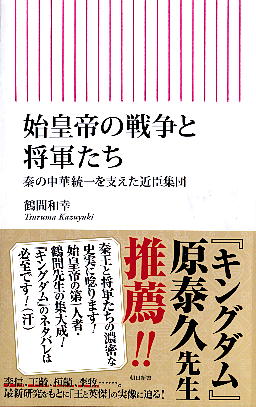

| 書名:始皇帝の戦争と将軍たち | 秦の中華統一を支えた近臣集団 | ISBN978-4-02-295268-4 C0222 | |||||||

| 朝日新書 962 | 価格:870Yen | ページ数:256P | 本のサイズ:文庫 | ||||||

| 初版発行:2024/7/30 第4刷:2024/9/10 | 購入:2025/4/1 | 帯デザイン:弾デザイン事務所 | |||||||

最初に書いておきますと、「キングダム」というコミック(アニメ・実写映像化作品を含む)についてそんなに思い入れはないので、オビの推薦文を見てもあまり感慨はない。あまり見てないのですから。 最初に書いておきますと、「キングダム」というコミック(アニメ・実写映像化作品を含む)についてそんなに思い入れはないので、オビの推薦文を見てもあまり感慨はない。あまり見てないのですから。ただ、始皇帝・嬴政について、新しい知見が得られればと思って読みました。 なおこの記事で、特に人名について字が大きいのは、難しい漢字だから。(笑) 始皇帝・ 秦王為人,蜂準,長目,鷙鳥膺,豺聲,少恩而虎狼心 「秦王の とはいえ、虎狼と評されていたのは、そもそも西の蛮族国家であるとされてきた秦の国そのものであり、この言葉自体が直接秦王を観察しが言葉ではないらしい。 征服された側が恨んで秦の王を評すれば、悪口がこもるのは当たり前。 では、嬴政とはどんな人物であったのか。 これについては直接の史料が全くないので推測になるのですが、著者は従来言われていた、猜疑心が強い冷酷独善という人物像に疑問を持っていたらしい。こんな事を書いています。

嬴政の生涯を追っていくと、王位継承権のある王子として何不自由なく平穏無事な生活を送ったときなど皆無です。生きるか死ぬかの修羅場を幾度となくくぐり抜けています。第一章において、誕生から死の時までに彼が受けた10の危機を列挙していますが、政治的な危機、軍事的な危機、暗殺未遂など、ひとつ間違えばいつ命脈が絶たれても不思議がない危機をくぐり抜けています。 そして調べていくと、彼の運や個人的な技能で克服したのではない、彼を支えるさまざまな人々の助けがあったことが明らかになっていったのでした。 であれば彼に、この人のためならなんでもしようという人間的魅力があったことを示唆していないだろうか。 序盤で 呂不韋とは、かつて趙の人質となっていた秦の公子・異人(後日子楚と改名。のちの秦の荘襄王)を見つけて「奇貨居くべし(これは珍しい、手に入れておこう)」と言って庇護した大商人。のちに子楚が秦の王位を手にするために尽力し、のち嬴政にも仕え、秦の丞相として権力をふるいました。 嫪毐とは、秦王政(嬴政)の実母である趙姫太后と愛人関係にあった呂不韋が、自分の代わりに愛人として送りこんだにせ宦官。権勢を誇ったが嬴政に太后との密通を察知されて反乱を企てて処刑されました。 この二人は、嬴政の生涯の中で、その末路は汚点に近い歴史解釈をされています。 しかし筆者はその前半を評価しています。特に呂不韋は、その商人としての国際感覚を秦の政治に斬新に持ち込み、名目上の宗主国であった周を滅ぼすことに一役買いました。その後呂不韋は、その旧領をすべて支配下に置いた上でそのまま秦王政に譲り渡し、周秦革命を実現させています。 嫪毐は、趙姫太后を籠絡させるために送りこまれたのですが、呂不韋の配下として国境を越えた人材を集め、秦王政の東方進出の後押しをしています。 これを筆者は、秦に対する忠誠ではなく秦王政に対する任侠的な紐帯であったと解釈しています。嫪毐の反乱までは、たしかにその繋がりは機能していたのでした。 秦王政に仕えた文武の臣には、秦にとって外国人であるさまざまな人々を含め、多くの新たに身を起こした人々がいます。彼らを集めることができたのは、嬴政の個人的な人となりによるものが大きかったらしい。しかも秦の嬴姓一族の宗族から距離を置く事ができたのは、嬴政が生まれてから9歳まで趙の国で人質として育ったことで、故郷に過度の思い入れがなかったこと。母国を知らなかったことが彼を利することになったのかも。 第二章 合従と連衡の戦争 から 第三章 六国滅亡の十年戦争 では、秦がどのような征途をたどったのかを、10枚もの地図を出して説明しています。 これは勉強になります。そもそも当時の国ざかいは安定したものでなく、王が動けば首都も動き国の版図も動くものだったそうなので、国境を線引きするという考え方自体問題があったのですが、目安としてどのように戦争が推移したのかがわかると面白い。 第四章 統一を支えた近臣たち で上げられるのは17人──正確にはもうちょっと。 第五章 秦に対抗した六国の英傑たち として上げられたのは13人。 漢字の国から継承した文化だなぁ、と思いつつ、このすべてが表記できる今の文字環境に感謝。 一字一字確認しながら書いていたのは、何かの勉強になった・・・のでしょうか?(笑) なるほど。 嬴政とは冷酷で果断な独裁者であったかもしれないが、任侠的な絆を大事にした子分たちや、ざっくばらんに進言できるような信頼で繋がれた紐帯で部下たちを従える王であった。秦帝国とは「嬴政とその仲間たち」によって作り上げられ、であるが故に嬴政が亡くなったことで求心力を失い、個人個人のエゴが剥き出しにナリ瓦解していった──ふむ。 そんな解釈もあり、だな。これは面白い知見を得られました。 なお著者は、本書を執筆後もまだまだ書きたいさまざまな歴史があり、「始皇帝の戦争」に続く「始皇帝の○○」を構想中とか。ちょっと楽しみ。(2025/08/28) 読書メーターの記録より 読了:2025/8/23 |