トップへ戻る 作家/分野 一覧 |

|

|

|||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 管理番号 | 書名 | 備考 | |

|---|---|---|---|

| K041-002 | 壊れた尾翼 | 日航ジャンボ機墜落について、ひとつの仮説 | |

| K041-003 | 飛行の秘術の話 | 坂井三郎氏と語る、究極の飛行機の操縦法 | |

| K041-004 | エアバスの真実 | 加藤寛一郎氏の説明によるエアバスの真の姿 | |

| K041-005 | 爆発JAL123便 | 予測できないさまざまな航空事故について | |

| K041-006 | 零戦の秘術 | 再び坂井三郎氏の秘術を解明した一冊 | |

| K041-007 | 超音速飛行 | 音の壁を越えた男たちの挑戦の記録 | |

| K041-008・009 | 大空の覇者ドゥリットル(上・下) | 東京空襲をやってのけた飛行機乗りの物語・その他 | |

| 管理番号:K041-002 | 55 技術史・科学史 |

||

| 書名:壊れた尾翼 | 日航ジャンボ機墜落の真実 | 発行 2002年 | |

| 講談社+α文庫 | 価格:¥933 | ページ数:409P | 装丁:文庫 |

| 初版発行:04/6/20 | 購入:04/7/1 | ||

1985年8月12日、日本航空123便ボーイング747型機(ジャンボジェット)は、突然垂直尾翼の大部分を失い、約30分間の迷走ののち、群馬県御巣鷹山に激突しました。搭乗者520名死亡、重傷の生還者4名でした。 1985年8月12日、日本航空123便ボーイング747型機(ジャンボジェット)は、突然垂直尾翼の大部分を失い、約30分間の迷走ののち、群馬県御巣鷹山に激突しました。搭乗者520名死亡、重傷の生還者4名でした。この本は、航空専門の学者として関わった著者が、事件の2年後に現した著作を、18年の時をおいて加筆・文庫化したものです。 加藤氏はまず、飛行機の尾翼が壊れるとどうなるのか、について丁寧に説明します。 次に、事故解明までの苦闘を語ります。 パイロットとは、1000人に一人の希有な才能を持ち、日々鍛錬に努めたエリートであり、スペシャリストあると。その彼らが単なる被疑者としての立場に置かれた時、その心境は、素人が察するべくもないものなのだと。 事故があった時、急減圧があったのかなかったのか、大きく破断したのか小さかったのか、パイロット側と事故調査委員会側とはこの点で決定的に対立しました。 前回の事故の時に、ボーイング社は修理ミスを犯しましたが、当時の日本のマスコミの考えに反し、ボーイング社はこれを恥じ、日本の事故調へ最大限の協力を申し入れましたがかなえられませんでした。 修理ミスをなぜ日航側が検査できなかったのかについて、事故調はまったく新しい概念の、事故が発見できた確率という数字を提示しました。苦渋の選択だった、また、調査委員長の「良心」だった、といいます。 加藤氏は、しかし、日本の制度を批判はしても、否定はしません。逆に世界に誇るべき制度であると結論づけます。 誰がどのように愚かにふるまったか、ではなく、誰がどのように責任を果たそうとしたのか、加藤氏の著述はそこに収斂します。 クライマックスとなる場面は、ここでしょうか。 ボーイングの訓練教官であるスウェイン機長らと加藤氏が、ブラックボックス内のデータに関して激しい議論を交えている中で、加藤氏は、スウェイン機長の手元の音声データを文字に起こした用紙に音符が付いているのに気づきます。 それはなんですか、と加藤氏。 スウェインは立ったまま居住まいを正した。何度か深呼吸をくり返した。そしてやがて、朗々とかすれた口笛を吹き始めた。 この音だけは読者にお伝えできない。「ヒューウッーー」と尾を引く、長く、かすれた、笛の音。冬、強風の日のすきま風。あるいは電線の切断音─どれもすこしちがう。悪魔が蛇を呼ぶ笛の音か(私のメモには、「オソロシサ」「サビシサ」とだけ記されている)。 スウェイン機長は、これを長く長くくりかえした。彼が深呼吸しなければならなかったわけがわかった。一周期12秒、激しくダッチロールする機体のどこかが出している風切音である。 あの音を何人が聞いたのだろうか・・・・。 口笛が止んだとき、熱気のこもった部屋は寂として静まりかえった。誰も長いあいだ声を出さなかった。 やがてスウェインは私の目を見つめたまま言った。 「あの音を聞いて、乗員が正気でいるのはむずかしいと思うよ」 そう、私もそう思う。脇の下が汗で冷たくなっていた。 しかし、そういう深刻な話ばかりでもありません。この本には、加藤さんらしい洒落たユーモアがちりばめられています。ご本人が、本当はどれだけ喧嘩っぱやいのかは知りませんが、口論、つかみ合いの場面もよく出てきます。 最高なのが、最後の場面で出てきます。この本では、主人公である私、つまり加藤氏と、それに対比して若い新聞記者を狂言回しに使っています。普通なら、この新聞記者をワトスン役に使うのでしょうが、加藤さんは逆を行きます。 24・5の年代の若い新聞記者の、素人ながらも鋭いツッコミに防戦一方になる描写をして、隠したかった真実を書く方法です。なかなかこれが、面白い。この記者くんは天才じゃないか、と持ち上げます。 そして最後の場面、加藤さんは今までの腹立ちを込め、舌鋒が緩くなったこの若い記者を罵倒します。ついに切れた記者、「大学教授ごときに言われたくありません!」と叫んで、加藤氏にパンチを食らわした、、、らしい。 で、その記者の正体とは。これが最後のお楽しみ。 |

| 管理番号:K041-003 | 55 技術史・科学史 | ||

| 書名:飛行の秘術の話 | 講談社+α文庫 G8-6 | 発行 1986年10月 | |

| 価格:¥640 | ページ数:253P | 装丁:文庫 | |

| 初版発行:04/6/20 | 購入:04/7/1 | ||

加藤氏は、「戦艦大和の建造」などを書いた前間孝則氏と同じように技術系の本を書いています。どちらも、航空関係が多いですね。 加藤氏は、「戦艦大和の建造」などを書いた前間孝則氏と同じように技術系の本を書いています。どちらも、航空関係が多いですね。加藤さんの著作も、面白いと言えば面白いのですが、ぼくのスタンスから言うと、前間さんよりアカデミックに傾斜している傾向があるように思えます。つまり、実践的な大学教授の視点ではないかな。それはそれで面白いし、象牙の塔の中の空理空論ではないから感情移入はできます。 ややもすると、学術的な説明が多すぎてアタマが痛くなりますが。(おいおい) でも、個人的には現場技術者としての視点を持った前間氏の方が好みでしょうか。 加藤さんと言えば、三菱ファンです。 航空産業、軍需産業の話も、彼の手にかかると三菱中心に動きます。彼のノンフィクションのヒーローたちも、三菱の高級車を愛用します。意外に、皆さんマッチョです。(わはは) 今の三菱のていたらくを見て、地団駄踏んでいるのでしょうか? さてそこで、この本の話。(おい) 坂井三郎という人がいます。 旧海軍軍人です。「大空のサムライ」という本を書いた、海軍航空隊のパイロットです。 生き残るだけでも難しいあの戦争を、高い戦果を上げて生還した人です。重傷を負いながら単機で、数百キロのなんの目標もない海を越えて生還した逸話もあります。単なる個人プレーヤーではなく、彼が編隊長を務めたとき、一人の未帰還者も出さなかったという、偉大な統率者でもあります。 世界的に惜しまれつつ、2000年9月22日に亡くなられました。 航空力学の原点としての飛行機の動きを研究する過程で、加藤氏は、坂井氏の空戦の時の必殺技、「ひねり込み」に目を付けました。 この動きとは、どのような操縦法によって、どのように飛行機が動き、どのような効果になるのか。 加藤氏は、坂井氏の自宅に日参し、研究を重ねます。 この研究過程が面白い。加藤氏のユーモアにあふれた文章に、大笑いしながら読み進むことができます。 結論として出された飛行経路は、単純です。しかし、航空力学の泰斗である加藤氏の想像の域を超えた、非常に複雑な組み合わせでした。 この「ひねり込み」については、軍記物をはじめとして、仮装戦記物などでたくさん取り上げられ、したり顔で説明がされていました。坂井氏は、苦笑しながらこれらを読んでいたのでしょうか。 この本は、この「ひねり込み」の研究を中心に書かれた、飛行に関する初歩的な、楽しい解説本です。 |

| Ver. 2.15 |

|---|

| 管理番号:K041-004 | 55 技術史・科学史 | 出版社:講談社 | |||||||

| 書名:エアバスの真実 | ボーイングを越えたハイテク操縦 | ISBN4-06-256634-6 C0195 | |||||||

| 講談社HD 1999年1月 | 講談社+α文庫 G8-7 | ||||||||

| 価格:¥840 | ページ数:325P | 本のサイズ:文庫 | |||||||

| 初版発行:2002/6/20 第3刷:2005/9/2 | 購入:2006/11/1 | ||||||||

エアバスとは、第二次大戦後に世界の中大型旅客機を独占していたアメリカの航空会社に対抗して、1970年にフランスのアエロスパシアル(現EADS)と西ドイツDASA(現EADS)が、共同で作った航空機メーカーです。のちにイギリスのBAeとスペインのCASA(現EADS)も参加した文字通り超大型多国籍企業となりました。 エアバスとは、第二次大戦後に世界の中大型旅客機を独占していたアメリカの航空会社に対抗して、1970年にフランスのアエロスパシアル(現EADS)と西ドイツDASA(現EADS)が、共同で作った航空機メーカーです。のちにイギリスのBAeとスペインのCASA(現EADS)も参加した文字通り超大型多国籍企業となりました。コンセプトは、アメリカに追いつけ追い越せです。しかも、日本のように、まず模倣しそれから追い越す方式ではありません。少しでも違うアプローチでより高い完成度を狙う、いかにもヨーロッパらしい基本理念を持っています。 初期生産型のA300、A310のあと、A320以後の機体は画期的でした。基本的に保守的な航空業界の、機械(コンピュータ)の外にある人間という従来の航空機の設計思想に反し、人間の外にコンピュータを置く、すなわちコンピュータを主体として航空機を飛ばすコンセプトを持ち込んだフライ・バイ・ワイヤ式設計思想だったのです。これ以後、A320を含めA330、A340は、操縦席パネルのレイアウトは基本的に同じで、モニタ画面を多用した方式です。また、操縦輪を使わず、サイドスティックを使用して操縦する方式もこの時に確立しました。(A350、A380などは、執筆時にはまだ開発が開始していません) A300: エンジン2基、250-361人乗り、引き渡し1974年5月 A310: エンジン2基、200-280人乗り、引き渡し1985年12月 A320: エンジン2基、150人乗り、引き渡し1988年3月 A330: エンジン2基、253-295人乗り、引き渡し1993年12月 A340: エンジン4基、261-380人乗り、引き渡し1993年1月 加藤氏は、この本が書かれた時点(1999年1月)で、エアバスに対して起きていたさまざまな不具合やそれに伴う批判、わけてもボーイング社などが主張する「人間中心ではない」設計思想に関して、加藤氏なりに調査しました。その結果を、解説し、エアバスのコンセプトを擁護する形で執筆したのがこの本です。 結果として、どう考えても加藤氏のスタンスは完全な客観ではなくエアバスよりですが、これはこれ、そういう趣旨の本なのだからしかたがないですね。(くすくす) たしかにあの時点でエアバスの方式は画期的であり、批判を受ける本となったのは事実です。それを「技術の暴走への批判」と言うのもよし、「堅実な技術基盤から飛躍する事への健全な懸念」と言うもよし、「新規の構想への守旧派の嫉視」と呼ぶもよし。出る杭は叩きたくなるのが世の常で、これはなにも日本に限った事じゃないですよね。 結果として、叩かれてもそのコンセプトを守り通して高い評価を受けたエアバス社の賞賛になるのは、世の中は勝ったもの勝ち、と言うことでしょうか。(笑) 勝ったものには勝つだけの努力があり、思想があり、運があったわけですが、勝ったからこそそれは評価される。 まあ、エアバス社が真に勝ったのかどうかはなんとも言えませんけどね。 この本に於いて、2002年にはエアバスはボーイングを追い越すと予想していますが、結果を見るとなかなかそうはいかない。 まして、航空機産業というものは、膨大な借金の上に成り立つ国策企業のようなもの。単なる私企業とは言い切れないのだから、勝った負けたは後ろに立つ国家の意向ぬきには語れません。そういう意味では、日本は航空業界に参入する資格はないのでしょうね。 加藤氏の持論である、日本も自力で開発できる航空機産業を持つべき、という思想もかいま見れます。現実にはいろいろ難しい問題もあるし、日本の技術振興政策に対する絶望めいたこともあります。しかし、現実に巨大なアメリカに堂々とぶつかり、一定の成果を上げたエアバスという存在は、何か参考にすべき点があると思った方が良いのでしょうね。 新しい情報という観点で考えたとき、技術的に面白いがあまり参考にならないようですが、これは何年も昔の旬なデータなのですからしかたがない。新しい構想を持てばやってやれないことはないという、すでに日本が乗用車の分野で行った事を、より大きなスケールで再確認できたのは面白かった、と言えばいいのかな。(07/3/30) |

| Ver. 2.15 |

|---|

| 管理番号:K041-005 | 55 技術史・科学史 |

出版社:大和書房 | |||||||

| 書名:爆発JAL123便 | 航空機事故、複雑怪奇なり | ISBN4-479-30033-3 C0195 | |||||||

| だいわ文庫 26-1C | 価格:¥619 | ページ数:225P | 本のサイズ:文庫 | ||||||

| 初版発行:2006/6/15 | 購入:2006/11/1 | ||||||||

1985年8月12日に起きた日本航空123便の惨事については、加藤さんは何度も航空技術者、航空評論家の立場から、過去に何度も書いています。ですが、この本は、これをメイン・タイトルにしていますが、この事件だけを扱ったものではありません。 1985年8月12日に起きた日本航空123便の惨事については、加藤さんは何度も航空技術者、航空評論家の立場から、過去に何度も書いています。ですが、この本は、これをメイン・タイトルにしていますが、この事件だけを扱ったものではありません。第一章をこの事件に割き、第二章から第八章まではさまざまな事件、事故、偶然、奇跡の生還などを扱い、空において起こった多種多様な事故を紹介しています。 第一章 なぜ、御巣鷹山に激突したのか? 1985年8月、日本航空のB-747は東京国際空港を飛び立って大阪に向かう途中、大島上空で機体後部が破損し、昇降舵、方向舵が効かない状態で約30分迷走し、群馬県の御巣鷹山に激突しました。原因はボーイング社の修理ミスに起因する後部隔壁の破断です。 死亡者数は乗員乗客524名のうち520名にのぼり、日本国内で発生した単独での航空機事故では「全日空羽田沖墜落事故」を上回る史上最大の死者を出しました。 第二章 奇跡の着陸とパイロットの技量 1989年7月にアメリカ・アイオワ州で起こったDC-10の事故です。エンジンのファンが数枚飛散してエンジンを破壊し、油圧系統を寸断しました。これにより日航の事故と同じ状況になりましたが、パイロットは奇跡の生還を成し遂げました。 事故報告書において「あのような状況下で乗員が示した能力(パーフォーマンス)は高く賞賛に値し(ハイリー・カメンダブル)、論理的予測(リーゾナブル・エクスペテーション)を遙かに超える(ダイレクトシー・イクシーデッド)」と評されています。 第三章 整備ミスが命取りに! 1996年7月、アメリカ・フロリダ州で発生したMD-88の事故です。離陸滑走中に左エンジンが火を吹きました。 原因は、エンジン部品の製造の際のドリル加工中に潤滑用冷却液がわずかに途切れ、金属の構造が変化し、それが金属疲労を加速させ、整備においてそれが発見されず、亀裂・破断に至ったとのことです。 教訓: 航空機エンジンファンの横は危険... な時がある、かな? 第四章 消えた世界初の大型ジェット旅客機! 本格的な余圧機体を持って誕生した世界最初のジェット旅客機コメットの栄光と悲劇です。機械工学の学生は、航空工学ではなく材料力学の授業で、この飛行機を例に出して金属疲労と応力集中を学びます。今もそうでしょうね。 第五章 繰り返された墜落の原因は? 1972年よりDC-10で発生した事故は、機体後部の破断という共通した症状でした。原因は、貨物室ドアの閉鎖部分の不具合という一見単純なものです。これが大惨事を引き起こしていたのでした。 第六章 手投げ弾爆発、機長失神! 1986年10月、タイ国際航空のエアバスA300が土佐湾を飛行中に、犯罪者の手投げ弾が後部トイレで暴発し、急減圧により機長が低酸素状態を起こした事件でした。この事件において、副操縦士の超人的対処でなんとか助かったものの、日本の航空事故処理の甘さが際だった事件でしたが、それ以後改革されたのでしょうか。 第七章 貨物室に時限爆弾が! 1988年12月、パン・アメリカンのB-747がロンドン・ヒースロー空港を出発した後、グラスゴー付近に破片を飛散させて墜落しました。この破片を一つ一つ回収し、原因を犯罪者による爆破であると特定するまでの話です。 第八章 吹き飛んだ天井! 沈着な生還飛行! 1988年4月、ハワイ航空のB-737がホノルルにむかう途中、高度7300メートルで突然機体前部、コックピットのすぐ後から機体長の1/4ぐらいの長さに渡って、天井が吹き飛びました。搭乗員が一人瞬時に吸い出され、ほかにも重軽傷者が発生します。機長と副操縦士(女性)は、猛烈な騒音の中で、手信号で意志を伝えつつ急降下し、見事にマウイ・カフルイ空港に緊急着陸させて生還しました。 原因は構造上の金属疲労による裂け目を整備で見逃したことによります。 全体を最後に見直すと加藤さんは何か言いたかったように思えます。ぼくの勝手な思いこみかも知れませんが。 御巣鷹山の事件において、決して誰かを断罪するわけではありませんが、加藤さんは大きくふたつのことを指摘しています。 一つ、機長と副操縦士は、あきらかに酸欠状態の症状を示していたこと。 二つめ、彼らは必死で、この糸が切れたような飛行機を操縦しようと苦闘しましたが、冷静にこの軌跡を調査すると、ほとんどコントロールされていなかったということ。 おそらく、酸欠状態で判断力が衰えていることに、彼らは自分で気がつかなかったのだろう、と加藤さんは説明します。 加藤さんは誰をも責めていません。何をも責めていません。 しかし、航空機の技術と、航空事故調査に携わる加藤さんの立場として、もっとなんとかできたのではないか、もっとうまい方法があったのではないか、という歯ぎしりしたくなるような思いを感じました。 技術者とは、そうあるべきですよね。(07/1/26) |

| Ver. 2.23 |

|---|

| 管理番号:K041-006 | 55 技術史・科学史 |

出版社:講談社 | |||||||

| 書名:零戦の秘術 | ISBN978-4-06-205463-9 C0095 | ||||||||

| 価格:1553Yen | ページ数:363P | 本のサイズ:135×195HC | |||||||

| 初版発行:1991/6/18 | 購入:2010/2/11 | イラスト:田村哲也 | |||||||

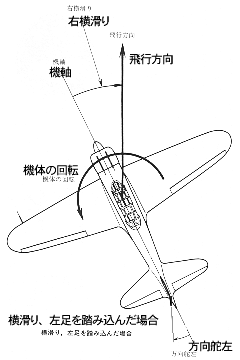

「飛行の秘術の話」を書いてから5年(ハードカバーの刊行で)後、加藤氏は坂井三郎氏について、さらに突っ込んだ研究をまとめました。これがその本です。坂井三郎氏は1916(大正5)年生まれで、2000(平成12)年に亡くなられましたので、この本のあとでなお研究は進んだのかもしれません。 「飛行の秘術の話」を書いてから5年(ハードカバーの刊行で)後、加藤氏は坂井三郎氏について、さらに突っ込んだ研究をまとめました。これがその本です。坂井三郎氏は1916(大正5)年生まれで、2000(平成12)年に亡くなられましたので、この本のあとでなお研究は進んだのかもしれません。 この本では、零戦という戦闘機を正面に立てていますが、突き詰めて言うと描いているのは坂井三郎(左写真)という不世出のファイター・パイロットのこと。 この本では、零戦という戦闘機を正面に立てていますが、突き詰めて言うと描いているのは坂井三郎(左写真)という不世出のファイター・パイロットのこと。彼の考え方、彼の技術、彼の評価、そして彼への究極の質問。 これは、ある意味で「零式艦上戦闘機」(清水政彦)の対極に立つ零戦の物語です。あちらは、戦争を知らない世代が新しい視点で、虚飾を剥がした零戦をできるだけ客観的に描きましたが、この本では零戦という「道具」を、いかに設計者の想定した限界を超えて使ったのかが描かれます。 すなわち前者は、ある道具・機械を、等身大の評価をすることで手で掴める技術遺産として開いてみせたのですが、この本ではその道具を使って超人的な妙技をやってのけた名人の手法を紹介しているのです。 だから、この本である程度平易な文章に書かれた技量は、そのまま転記して他の撃墜王の描写として使うことはできない。坂井三郎が坂井三郎の経験と技量に基づいて坂井三郎の搭乗機で行った飛行術なのですから。 高い技術によって行われた飛行術を解説し説明する事を第一義としたこの本なのですが、一般的な技量ならともかくこのレベルになると、やはり技術論からでは語れない。まず坂井三郎という人物の描写、考え方、言葉から始まります。そうでないと、その技量が語れない。 最初に思ったのは、突き詰めれば要するに高度なハウツーものだろう、と考えたのは甘かった。そんなものではない。 航空力学、航空理論の大家である筆者を持ってしても、具体的なその論を聞き取るためには長い時間と何度も何度も聞き取る必要があったそうです。坂井氏が出し惜しみしている訳でももったいぶっている訳でもない、言われている言葉の意味が、常人の理解を超えているのです。 たとえば、飛行機というものは旋回するとき、まず補助翼で機体を傾け、方向舵で滑りを補正します。パイロットの膝の間にある操縦桿とは、前後に動かすと機体の上昇・降下を制御する尾翼の昇降舵を操作しますが、左右に傾けると尾翼ではなく主翼についている補助翼を左右逆に動かして機体を傾けるのです。そして垂直尾翼にある方向舵は両足で踏みしめているフットバーによって操作されます。 これによる動作を、たとえば坂井氏はこう描写します。

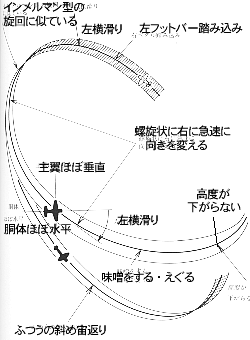

あまりにもさりげなく書かれているから。 加藤氏はこの動作に関して、何度も坂井氏と語り、次のようなものであったと突き止めました。(この先はさらに鐵太郎が要約しているので、間違いがあれば鐵太郎のせいです)

この機動の時、横Gの大きさを現す旋回計のボールはまず右に降れ、次に左、そしてまた右に動きます。本来正しい飛行では、旋回計は常に中央に持ってきてよけいなロスなく飛ぶのが正しいのですが、坂井氏は意識的に「劣等生の操縦」を行って回避します。 しかも、飛行機の失速限界速度と構造強度曲線がなす旋回角の限界を体で見切って、その究極の領域でこれを行います。 これは、名操縦士と言われたパイロットがそれぞれ自分で開発し、自分で練り上げた技量ですので、言葉で教えることもできない。操縦士一人一人でやり方もタイミングも違う。 これら奇跡の飛行術の例として、ギャビン・ライアルの「ちがった空」の有名な一節や、映画「ジェット・パイロット」のいちシーン、そしてドイツのエースパイロット、ハンス・ヨアヒム・マルセイユの飛行法や彼が旋回するときのみ翼端から水蒸気が見えたという証言などを挙げます。 むろん当時の日本海軍では、操縦のこういう高度な技量を解明した上で教えるノウハウがな  かった。これを系統だって科学的に研究したのは、加藤教授のグループが初めてらしい。 かった。これを系統だって科学的に研究したのは、加藤教授のグループが初めてらしい。最短時間で飛行方向を180度回る方法として普通、水平旋回、インメルマン型、スプリットS型の三種類があるそうです。 水平旋回とは、高度を維持して上げ舵を取りながら機体を傾けで回る方法。 インメルマン型とは、垂直に上昇旋回して、ループの頂点で180度機軸をひねる方法。 スプリットS型とは、その場で180度機軸をひねり、下向きに垂直旋回する方法。 飛行機とは、基本的にプラスG、つまり上向きに旋回するようにできているので、急激な機動の時は下向きの旋回は考えなくていい。 この三種の旋回方法は、正解が一つであるかのように思う人がいるらしいのですが、実際にはそのときの速度によって最短時間が変わり、使い分ける必要があるそうな。 しかし、名パイロットは、もっと早く回る。捻り込みと呼ばれる機動によって。 この、いわゆる捻り込み旋回の解明に、加藤氏の共同研究者である上野誠也氏は、加藤氏が認める「飛行機をコンピュータの中で飛ばしたら日本屈指の達人」ですが、半年かかったそうです。その結果得られた解は、ナナメになった三次元的な機動。 詳しくは本書の第四章 螺旋状に右に急速に向きを変えるを読んでいただくしかないのですが、要約としては右図のようなもの。機動の中で昇降舵、方向舵、補助翼を自在に操り、旋回の途中で機体の機軸をほぼ水平、主翼をほぼ垂直になるような機動を行う。 相手をこの左斜め旋回に引き込み、相手を円弧をなす経路の反対側にいるとしたとき、坂井氏は三回回らないうちに敵機の後に回り込めると言います。しかもすさまじいのは、坂井氏はこの手法をいざという時の必殺技として温存し、実戦ではほとんど使わなかったという。 攻撃は空中戦を避けて一撃離脱を基本とし、回避はもっぱら必殺の左旋回で行ったという。 ガダルカナル島上空で瀕死の重傷を負って生還した後の硫黄島上空で、片眼片足が使えないままでグラマンに1対15で包囲されたのですが、戦後かなり経ってこんな事を書いています。

この坂井氏に対する批判は多いそうです。主として、彼に非難された士官搭乗員、つまり坂井氏から見て、少数の例外を除くと、能力もないくせに威張って特権を享受し、退却するときは真っ先に大名行列で逃げていくと非難された人たちと、その立場に近い人たちから非難されるようです。曰く、宣伝上手な目だちたがり。曰く、運良く生き残っただけ。曰く、単なる職人。 零戦搭乗員会編による「海軍戦闘機隊史」には、日本最高の零戦パイロット坂井三郎の名は一つもないのだとか。彼の撃墜機数も。彼が編隊リーダーとして自分の列機を一人も失ったことがないという世界一の記録も。参考文献にその著作を載せることすらも。 ならばたかが職人でよし、その職人たちに十分な活躍の場を与えず、強い者から順番につぶしていった日本海軍の偉い人は、たかが職人と比べてどれだけ偉いのか。 これは、作者の最後の質問にも絡みます。 第二次大戦において、日本海軍でエースパイロットと呼ばれた下士官搭乗員たちは、鮮烈なほどの誇りを持っていたとのこと。彼らは地上では、階級差と伝統によって、操縦の技量で天地ほども違う拙劣な士官搭乗員でもあごで使われ、差別されます。しかし空に上がったら、こちらのもの。この鍛え上げた技量は、彼らどころか世界のどこに行ってもかなう相手はいない。 武藤金義というエースがいます。1945年7月24日、戦死認定。戦死時、飛曹長。坂井氏と同い年で、同じく日本軍屈指のパイロット。 彼が坂井氏と入れ替えに前線に出て、豊後水道上空でその乗機・紫電改が落とされました。加藤氏は「戦闘機に墜とされたのですか」と不用意に尋ねてしまい、温厚な坂井氏にこんな反応があったとか。

これを踏まえた上で、加藤氏は坂井氏に尋ねます。 まずは、坂井氏は著書を自分で書いているのか。 これは内容を読めば、間違いなく自分の言葉で書かれている。 では、第一の質問。坂井三郎はその著書で「後に回り込まれたことはない」と言うが、本当か。 第二の質問。坂井三郎が特攻に出て敵を発見できず帰還したとき、その僚機二機も無事に戻っているが、これは坂井が指名したのか。 第三の質問。坂井三郎が生きのびたのは、危険な戦闘に参加しなかったからではないのか。 そして最後の質問。坂井三郎は左捻り込みで何機墜としたのだろうか。この最後の質問には、坂井氏はこう答えています。

この本は、零戦という道具を使いこなした職人の記録であると共に、こんな人もいたのだという記憶を後世に残すものです。(10/3/18) |

||||||||||||||

| Ver. 2.23 |

|---|

| 管理番号:K041-007 | 55 技術史・科学史 |

出版社:大和書房 | |||||||

| 書名:超音速飛行 | ISBN978-4-479-39126-6 C0095 | ||||||||

| 価格:1700Yen | ページ数:363P | 本のサイズ:135×195HC | |||||||

| 初版発行:2005/11/5 | 購入:2010/2/26 | 表紙写真:F/A-18ホーネットが音の壁を突破したところ | |||||||

表紙写真は、説明にもあるように、アメリカ海軍/海兵隊の主力戦闘攻撃機、F/A-18ホーネットが音速を超えた瞬間だそうです。 表紙写真は、説明にもあるように、アメリカ海軍/海兵隊の主力戦闘攻撃機、F/A-18ホーネットが音速を超えた瞬間だそうです。音速とは、文字通り音の速さのこと。国際標準大気(ISA)が定義する音速とは、海面上で気温15℃のとき約 340 m/s( = 1225 km/h)。 飛行機の性能が飛躍的に上がった第二次世界大戦の時、垂直降下するプロペラ戦闘機は音速に近づくにつれて原因不明の墜落や空中分解事故を起こしたそうな。このとき、音速付近で何があるのかを知らなかった当時の科学者、技術者、操縦者たちは、航空機が音速に近づくにつれて機体の前の空気が圧縮され、レンガのように硬くなって音の壁(サウンド・バリヤー)を作ると考えていたそうな。 これを実証するためには、時速1200km/hを越える速度を出せる航空機を作る必要がありましたが、その時代にはまだそれだけの技術はなかったのです。 大戦末期、ジェットエンジンが開発されます。これを搭載したジェット機ならば、プロペラ機より遙かに高い速度を絞り出せるはず。 かくして軍事的な研究のため、速度の限界を見極め、より高き速度を目指す挑戦が始まります。それはあるときは科学の発展のため、あるときは軍事技術の向上ため、あるときは組織や個人のプライ

大気圏内を飛行する航空機としては、この記録は現時点でも破られていません。

このときのX-15の操縦士の名ですが、本書ではピーター・ナイトと書かれており、日本語版Wikiではウィリアム・J・ナイトとあり、英語版WikiではPete Knightとなっています。このへんの整合性が気になりますが、実はこれはのちに政治家となったWilliam J. “Pete” Knight(右写真)のことなのです。ああややこしい。 この本は、その歴史を新たな視点で描いたものです。 チャック・イェーガーという兵隊上がりの将校、テストパイロットの働きが、かなり大きい割合を占めますね。彼は単に音速を超えた空軍のヒーローというだけではありません。プライドの高い職人肌の天才であると共に、苦労人でもあります。エースとして華やかな舞台に立っていただけではなく、彼ほど油まみれになって飛行機を整備する飛行士もいなかったそうです。 また、功績として評価されない裏方仕事である、随伴機のパイロットを進んで勤める空の男でもあった。随伴機のパイロットとして、テスト機の危機を救ったことも何度もあったそうな。

『おい(マン)、わからんだろうが、何かエンジンから出ている』 直後に火災警報が出たという。 しかしこの本、彼だけを中心据えたものではない。 音速突破を目指し、その先を目指したさまざまな人々の歴史を描き、最後にあの言葉が出てきます。 パイロットは優秀なものから死んでゆく。 この本は、ある面から見た航空史であると共に、未来に賭けて精一杯飛んだパイロットたちへの加藤さんの挽歌なのかもしれない。 疑問が少し。 まず、 アメリカで空軍が独立していなかった頃、航空機は海軍航空隊と陸軍の中の航空隊にわかれていたのです。この陸軍の方を、加藤氏は陸軍空軍と名付けています。正確には「United States Army Air Forces」。これは、「アメリカ陸軍航空軍」とか「アメリカ陸軍航空隊」とかの訳語を当てるのが一般的なようですが、なぜ「陸軍空軍」という言葉を選んだのだろう。これがわかりません。 P74で、ベル航空機会社の重役ロバート・ウッズが陸軍空軍の航空技術隊司令部にいた旧友のエズラ・コッチャー少佐と遷音速研究機XS-1(のちに音速を現すSupersonicのSが取れてX-1となる)の仕様を検討したとき、「高度11000メートルを二分間、時速1290(約800マイル)キロで飛ぶ」といい、そのあとウッドがベル社の副社長ラリー・ベルに「時速800マイルの飛行機製造を請け負ったよ」と報告を入れるのですが、時速○○マイルで飛行機の速度を示すものでしょうか? ノット(時速○○海里)が普通では? 1ノットは約1.85km/hであり、航空機ではこの表記が普通です。なにかの間違いかなぁ?(10/3/31) 【10/4/3 追記】 えー、掲示板の常連T氏より指摘。アメリカ陸軍航空隊では、速度表記は「マイル毎時 mph」を使用しているので間違いではない、とのことです。なるほど。ふーむ、こーゆーことは、調べてから書かなくちゃいけませんな。(≧∇≦) |

||||||||||||

|

Ver. 3.01 |

|---|

| 管理番号:K041-008 | 51 伝記・一代記 | 出版社:講談社 | |||||||

| 書名:大空の覇者ドゥリットル(上) | 東京空襲1942 | ISBN4-06-212702-4 C0095 | |||||||

| 価格:1900Yen | ページ数:304P | 本のサイズ:135×195HC | |||||||

| 初版発行:2004/12/16 | 購入:2014/6/6 | カバー写真:ドゥリットル @Hulyon-Deutsh Collection/CORBIS/CORBIS JAPAN |

|||||||

| 書名:大空の覇者ドゥリットル(下) | 欧州・日本本土爆撃 | ISBN4-06-212701-6 C0095 | |||||||

| 価格:1900Yen | ページ数:280P | 本のサイズ:135×195HC | |||||||

| 初版発行:2004/12/16 | 購入:2014/6/6 | カバー写真:ドゥリットル @Hulyon-Deutsh Collection/CORBIS/CORBIS JAPAN |

|||||||

日本の撃墜王、坂井三郎氏はかつて著者である加藤寛一郎氏にドゥリットルを指して、 日本の撃墜王、坂井三郎氏はかつて著者である加藤寛一郎氏にドゥリットルを指して、

決して他人の操縦を誉めない坂井氏がなぜこのドゥリットルを誉めたのか、ということが頭のすみに引っかかり、彼とその時代、そして当時の爆撃機のことなどを調べ上げてこの本を書いたのだそうな。 題はドゥリットルのみを指し、上巻は彼の半生を追っていますが、下巻になるともっと若い二人のパイロットの生涯を追っていきます。 となると、これは伝記と言えるのかな。(笑) ま、いいか。

優秀な飛行機乗りは、総じて二つの身体的な特徴があるのだそうです。 一つは、小柄であること。もう一つは腕力だ、と加藤氏は言う。 坂井三郎氏も、そうでした。そしてジェイムズ・ハロルド・“ジミー”・ドゥリットルも、そうだったそうです。 悪童で馴らし、米俵を片手で持ち上げることができた坂井三郎氏ですが、ドゥリットルもまた、わかっている限りで身長5フィート4インチ(162.5cm)、また高校時代に18歳といつわって賭けボクシングのリングに上がり、連戦連勝していたそうです。 しかしただの暴れん坊ではない。1915年にドゥリットルはロサンゼルス大学バークリー校の鉱山学科に入学します。荒くれ者として育ちながらも、向学心を持った青年だったらしい。1917年に第一次大戦が始まると、志願して航空士官候補生(フライング・カデット)となって従軍しましたが、前線に出る前に終戦したため、実戦経験はないままでした。 訓練中のドゥリットルは、優秀なパイロットとして頭角を現すと共に、やんちゃな悪童ぶりも発揮したらしい。低空飛行で地上の兵卒の頭を車輪でかすめたり、車軸の上に座って着陸したり。 そのまま陸軍で航空士官として勤務を続けますが、同時に1925年、航空工学の分野でマサチューセッツ工科大学(MIT)より博士号を授与されます。 暴れん坊の飛行機乗りであると共に、学位をもった航空士官でもあったのだそうな。 若き日の飛行機乗りの生涯は面白いのですが、このへんまで読んでいていくつか引っかかることが。 まず、アメリカ空軍がかつてアメリカ陸軍の中にあった第二次大戦中、さまざまな変遷を経て U.S.Army Air Forces 略称 USAAF となるのですが、これは普通 アメリカ陸軍航空隊 とか アメリカ陸軍航空軍 という訳文があります。しかし加藤氏は他の本でもそうなのですが、アメリカ陸軍空軍 と呼ぶ。なぜなのかわからない。 それともう一つ、これはうまく説明しにくいことなのですが、上巻の三割くらいになったあたりから文体が読みにくくなるのです。たたみかけるような文章にしようとしているのでしょうけれど、同じ語尾の現在形断定文が次々とならぶと、引っかかって読みづらい。 加藤氏の描く内容は好きなのですが、文章でつまずくことがあります。うーむ。 航空機が海軍の主力艦を撃沈しうることを最初に証明したのは、実はアメリカ陸軍航空隊でした。 「アメリカ軍事航空の父」と呼ばれる陸軍准将ウィリアム・“ビリー”・ミッチェルが、まず1921年7月13日に、ベルサイユ条約でドイツから手に入れた軽巡洋艦フランクフルトを空から撃沈します。使用したのは、複葉のDH-4B軽爆撃機。この実験に、ドゥリットルも参加していたのだそうな。 同月の21日、バージニア沖120キロの海上に繋留された、かつて「浮かぶ要塞」と言われたドイツの超弩級戦艦オストフリースラントに対し、ミッチェルはマーチンMB-2六機とハンドレ・ページ爆撃機一機を送りこんで撃沈して見せたのだという。 つまり、初めて航行中の主力艦を航空機が沈めたのはマレー沖の日本海軍なのですが、停泊中の主力艦を世界最初に沈めたのは真珠湾の日本海軍でもタラント港の英国海軍でもなく、アメリカ陸軍だったんですね。これは初耳。 こののち、ドゥリットルはDH-4の改修機を使って、初の24時間以内のアメリカ大陸暖読横断飛行をやってのけます。チャールズ・リンドバーグが大西洋横断飛行を行う4年前の1922年のことでした。 その後も、1925年に陸軍士官でありながら水上機によって行われるシュナイダー・カップで世界最高の記録を作って優勝したり、1926年に史上初めてアンデス山脈の最高峰アコンカグアを超えて見せたり、世界初の逆宙返りを成功させたり、黎明期の航空界で冒険的な飛行で名を知られます。むろんこれは、アメリカの航空業界のための者という意味合いもあるのですが。 第一次大戦のあとの軍縮の時代の事情により、1930年に予備役の陸軍少佐として退役してシェル石油の航空部門に入社しますが、1940年になって第二次大戦の勃発に伴いシェル石油を無期限に休職して陸軍に復帰します。肩書きは、航空隊中央区の調達監督官補佐。前線のパイロットではなく、技術管理職側でした。 しかし、一般的な教官以上の立場でパイロット養成にも関わります。 戦前のドゥリットルが、曲芸飛行の名手であったドイツのウーデットと親交があり、その関係でドイツの航空関連の工場に自由に入れる立場であったことは、経緯がわかればありえたことですがちょっと驚きでした。しかし健全な愛国者であったドゥリットルは情勢の悪化に伴って躊躇なくその関係を断ったように描かれます。リンドバーグとの違いなどが書かれるのかと思ったけれど、違った。 この本で加藤さんは面白そうなネタを次々と書いていますが、こういった心情的な機微に関わることはいっさい省いています。 読んでいて、歯がゆい。 ハワイ奇襲作戦のあと、太平洋で押しまくられるアメリカが企画した東京急襲作戦にどのように絡んだのか。この辺は面白い。 時は1941年、ドゥリットルは45歳。陸軍航空機のパイオニアであり操縦技術の権威であったとしても、年は取り過ぎている。 加藤さんの筆の滑りはあちこちに見うけられるのですが、ここでこんなものが出てきます。この作戦に関係した海軍の航空作戦参謀のドナルド・ダンカン海軍大佐(「キャプテン」とルビを入れてあります)ですが、

また252ページで、航空母艦ホーネットの艦長マーク・ミッチャーを海軍少将としていますが、ミッチャーが少将になるのはミッドウェー海戦の直前、1941年5月31日。 この東京奇襲作戦が大変な賭であることは、情勢を考えればわかります。日本のハワイ奇襲も賭でしたが、こちらはもっと分が悪い。 この奇襲攻撃の指揮官となったドゥリットルに、空母ホーネット上であるパイロットが「もし機体が損傷し、放棄しなければならなくなったとき、どうしますか?」とたずねたとき、こう答えたそうです。

それを承知で永遠のゼロを書いたのなら、それはそれでいい。それを承知している人があの本の主人公を褒め称える神経が理解できない、と思っている鐵太郎です。閑話休題。 この作戦、東京爆撃作戦は失敗だった、と中国に着陸したときドゥリットルは考えていたのだそうです。戦術的な目標は達成できず、16機飛び立ったB-25ミッチェル爆撃機の大半は行方知れず。これで、始めての実戦任務をしくじった45歳の自分は、軍法会議に送られて陸軍を放逐される、と部下に漏らしたらしい。 しかし戦略的、いや政治的にはこれは大成功でした。参加した将兵は全員空軍殊勲十字章を授与され、ドゥリットルはさらに議会名誉勲章を授与されて准将に昇進しました。 そののち彼は大西洋戦線に送られ、航空関係の部隊の指揮を執ることになります。

一人は、アメリカ陸軍爆撃機B-17によってイギリスの基地からナチス・ドイツの都市への爆撃行を行ったロバート・K・モーガン少尉のち大尉。その爆撃機につけられたニックネーム、“メンフィス・ベル”とは、「エスクァイア」誌などで活躍していた売れっ子イラストレーターの「ジョージ・ペティの描くイラストだったそうです。モーガンは自分でペティに電話し、直接絵を送ってもらってそれを同じ飛行大隊のスターサー伍長に愛機の機首に描かせたのだそうな。

この「メンフィス・ベル」とは、テネシー州の港町メンフィスから来た美人(ベル)という意味だそうな。彼女はマーガレット・ポーク。モーガンは彼女と恋に墜ちます。しかしこのロマンスは残念ながら長続きせず、モーガンは1943年12月にドロシー・ジョンソンと結婚します。 その後ドロシーとの間に4人の子を儲けたあと1958年に離婚し、さまざまな経緯ののちに1992年、保存されていた「メンフィス・ベル」の前でリンダ・ディッカーソンと結婚しました。花嫁の付添人は、広島に原爆を墜としたB-29「エノラ・ゲイ」の機長だったポール・ティベッツ提督だったとか。 ジョージ・マクガバンは、そのずんぐりした外観から「空飛ぶ有蓋貨車」「妊娠した雌牛」などと呼ばれたコンソリデーテッドB-24リベレーターの機長として、ヨーロッパ戦線に参加しました。参戦した期間はヨーロッパ戦勝記念日の六ヶ月前.からに過ぎませんが、激烈なイタリア戦線、ドイツ本土空襲に参加します。 ジェームズ・ドゥリットルというちょっと破天荒な飛行機乗りの話から始まったこの本は、第二次大戦に参加した爆撃機の乗組員たちの事を二人の若い士官を例に出して記録していきます。 面白い記述もいろいろ見られたのですが、事実の列挙という感じになってますね。 伝記としてはどうなのかな、これ。(2014/11/23) |

||||||||||||||||||