トップへ戻る 読んだ本の分類 |

|

|

|||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 管理番号 | 書 名 | 翻訳者 | メ モ | |

|---|---|---|---|---|

| M004-001 | 赤い舘の秘密 | 大西尹明 | 「クマのプーさん」の作家が残した唯一のミステリ | |

| Ver. 2.23 |

|---|

| 管理番号:M004-001 | 43 ミステリ近代以前 |

出版社:東京創元社 | |||||||

| 書名:赤い舘の秘密 | ISBNなし | ||||||||

| 原題:The Red House Mystery (1921) | 翻訳者:大西尹明 | ||||||||

| 創元推理文庫102 作者別番号119A | 価格:300Yen | ページ数:356P | 本のサイズ:文庫 | ||||||

| 初版発行:59/5/5 第36版:74/11/15 | 購入:1975/4/13 | カバー装画:広橋桂子 | |||||||

A・A・ミルンといえば、20世紀前半のイギリスの文壇の中で、ユーモア作家・詩人・劇作家として知られていた人でした。この本は、そのミルンが書いたたった一作のミステリです。 A・A・ミルンといえば、20世紀前半のイギリスの文壇の中で、ユーモア作家・詩人・劇作家として知られていた人でした。この本は、そのミルンが書いたたった一作のミステリです。なぜこんな路線の違うものを書いたかというと、こんな経緯があったらしい。

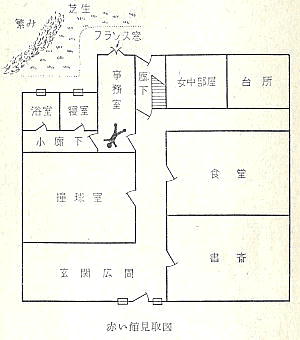

そしてまえがきの中で、こんな事を書きます。 ミルンがある時、ひとつ推理小説を書いてみようと思ってそれを出版代理人に話したら、雑誌『パンチ』のユーモア作家であるあなたに大して世間が望むのはほかならぬユーモア話なのだからやめてくれ、といわれたそうな。それを押し切って出版して二年後、今度は童謡の歌を執筆中だと言ったら、代理人も出版社も声をそろえて、今英語国民が一番読みたがっているのはあなたのミステリなんです、というのだそうな。 前回と同じく、ミルンは節を曲げませんでした。 「赤い舘の秘密」は周囲の反対を押し切って書かれたミルン唯一のミステリで、その後ミルンは周囲の反対を押し切ってミステリ長編を一作しか書きませんでした。なんて志操堅固な作家でしょうか。(笑) ミルンはこれを書くにあたり、父への思いもあったようですが、その当時のミステリにいろいろ言いたいことがあったようです。そこでこんな文句を付けました。 1. 今のミステリというものは、犯行後に素人の犯人があまりにも簡単に逃げてしまい、納得がいかない。 2. 恋愛にはいろいろ意見もあろうが、ミステリのディテールを追うべきときに関係無い恋愛描写など入れて欲しくない。 3. 探偵は、くろうとの警察官よりしろうと探偵であってほしい。悪党もたいていの場合素人なのだから、物的証拠の積み重ねなどより、頭脳対頭脳のぶつかり合いの方が面白いに違いない。 4. ワトスン役は必要である。探偵の心の内や捜査状況の進展を、黙っているのも単なる状況描写でも面白くない。人間味豊かなワトスン役は必要である。 そんな不満を元に書いたのが、この本。  犯行は、ある田舎町の「赤い舘」と呼ばれる邸宅でおきました。 犯行は、ある田舎町の「赤い舘」と呼ばれる邸宅でおきました。ご丁寧に、建物一階の見取り図が付いています。(右図) 殺されたのは、この舘のあるじであるマーク・アプレット氏の兄、身を持ち崩してオーストラリアに行っていたというロバート・アプレット氏。マーク氏が40すぎの年齢なので、ロバート氏はそのちょっと上か。 発見したのは、マーク氏のいとこであり、秘書役であるマシュー・ケイリー(28歳)と、この舘に招待されたベヴリー氏を訊ねてきたその友人であるアントニー・ギリンガム氏(30歳)。 最初の犯行現場の状況から、何か怪しいものを感じ取ったギリンガム氏、友人であるビル・ベヴリー氏と共に捜査を開始します。 捜査はほとんどが、この二人の気のおけない会話で進みます。ユーモラスで楽しい会話は読んでいて楽しい。お話自体はミルンの筆でなくても楽しめるかもしれませんが、ミルンによる二人の軽妙なやりとりがなければ魅力は半減かも。 軽妙にまとまった上手いミステリですね。 現代ではともかく、当時人気を博したのもわかります。 なにより、読んでいて楽しい本でした。 とはいえ、ミステリとしてのレベルからいうと、ミステリの熱心な読者とは言い難い鐵太郎があれこれいうのは不躾かもしれませんが、不満が残ります。捜査方針、展開、結末、いろいろな点で突っ込みたいところあり。 読み始めるまで内容はすっかり忘れていたのですが、むかし読んだ時に思ったいろいろな不満が、読んでいると次々思い出されてきて驚きました。(笑) 抜け穴のシーン、池のシーンの不審点など、ぼろぼろ出てきます。 なにより、最初の70ページぐらいまで読んで、犯人と犯行方法を思い出してしまったのですよね。(爆) ま、いいや。ミステリとしてどうかはともかく、読んでいて心地よい読み物だったのは間違いないのですから。 (2011/6/11) |

|||||||||||