トップへ戻る 作家/分野 一覧 |

|

|

|||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 管理番号 | 書 名 | メ モ | |

|---|---|---|---|

| M104-001 | 1812年の雪 | ナポレオンのロシア遠征始末記 | |

| M104-002 | セント・ヘレナ落日 ナポレオン遠島始末 | ナポレオン、落日の日 | |

|

Ver. 3.01 |

|---|

| 管理番号:M104-001 | 54 歴史点描 |

出版社:講談社 | |||||||

| 書名:1812年の雪 | モスクワからの敗走 | ISBN4-06-183446-0 C0122 | |||||||

| 講談社文庫 も6-1 | 価格:380Yen | ページ数:264P | 本のサイズ:文庫 | ||||||

| 初版発行:1985/2/15 | 購入:2014/10/4 | カバー装画:エドゥアール・ドタイエ カバーデザイン:佐藤弘一 |

|||||||

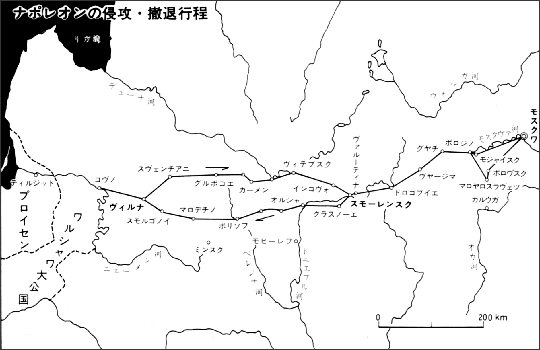

この本が最初にハードカバーとして刊行されたのは、1980年7月、筑摩書房からです。この時点で、もうそんな言葉が書かれていたほどに、ナポレオンという人物は歴史上巨大な存在であり、多数の研究がなされ、著述されていたのでした。しかしあえて著者はこれに挑みます。 どこをターゲットにしてか。 1812年6月24日午前5時、ポーランドとロシアの国境であるニエーメン川を見おろす小高い丘に、敵をあざむくためポーランド士官の軍服を着たナポレオンが対岸を望みます。背後には、膨大な数の人と馬と砲車の隊列。やがて日が昇ると共に、皇帝の手が振り下ろされ、進撃が始まりました。 奇襲作戦の開始でした。 前夜のうちにエブレ将軍麾下の工兵隊が「魔法のように」架橋した三本の橋を使い、軍勢は渡河します。これには30日までかかったという。すなわち、すさまじいまでの軍勢だったということ。 史料によってばらつきはありますが、総兵力は47万5千、砲800門。当時としては史上未曾有の大動員だったのでした。 この軍勢の中で、皇帝の地元たるフランスの兵は全体の三分の一程度、あとは多数の外国兵によって構成されています。その国とは、ベルギー、ケルンテン、クロアティア、ダルマティア、ザクセン、バヴァリア、ライン同盟、ポーランド、イタリア、スイス、デンマーク、ウェストファリア、ヴュルテンベルク、メクレンベルク、プロイセン、オーストリア、スペイン、ポルトガルの、18ヶ国。 言語も、服装も、武器も、軍律もまちまちなコスモポリタンな軍であり、統一性などありません。ただ一人、フランス皇帝ナポレオンの強烈な個性によって一つの軍、大遠征軍(グラン・タルメエ)として存在しえたのでした。 この遠征は、現代では愚行そのものと評されています。厳寒のロシアで大打撃を受けたナポレオンは愚かだと言うことが、もちろんこの本が書かれたときでもデフォルト。 なぜこのような大失敗を犯してしまったのかの原因も、慢心であるということで結論は出たと言っていい。

かつてフランス革命政府を外敵から守るために定められた徴兵制には、少なくとも表だっての反対は少なかったものです。しかし、兵役義務が20歳から25歳で、農村では15人に一人、都市では7人に一人、さらに期間は平時は5年の義務だった時代から、戦いが無期限に続くにつれてどんどん苛烈になるに従って、怨嗟の声は高まっていきます。 1813年に至って、兵役が18歳以上でしかもその年齢のすべての男子に兵役が課せられ、身体検査でも1メートル54センチ以上はすべて合格として兵隊になることを強制されるとなると、これはもはや社会が受け容れる限度を超えます。 既婚者は兵役義務を免除されるために18歳の男が60歳の女性と結婚したり、銃の装填ができないと免除される聞くと、前歯を折ったり親指を切り落としたりしたものがいたそうな。砒素で湿布をして筋肉を麻痺させたり片目をつぶしたりとなると、これは生やさしいものではない。1813年の記録では、徴兵忌避は16万人を越えたのだそうです。 フランス国内でさえこういう状態ですから、外国人兵士の士気など考えるのも恐ろしいほど。ただ一国、常にロシアの脅威にさらされていたポーランドだけはその例外であったとか。  その中で、ただ一つ気を吐いていたのは皇帝直属の近衛軍でした。彼らは精鋭であると共に常に特権を与えられ、食事も宿泊施設も常に上等なものを与えられていました。戦闘に投入されるのも常に終盤、時によってはまったく戦わないことも。そのために、皮肉交じりに「不死身の近衛兵」といわれたもの。しかし、羨望され憎まれながらも、その実力は折り紙付き。ナポレオンが最も信頼する部隊であり、この遠征においてもその期待に応えたという。 その中で、ただ一つ気を吐いていたのは皇帝直属の近衛軍でした。彼らは精鋭であると共に常に特権を与えられ、食事も宿泊施設も常に上等なものを与えられていました。戦闘に投入されるのも常に終盤、時によってはまったく戦わないことも。そのために、皮肉交じりに「不死身の近衛兵」といわれたもの。しかし、羨望され憎まれながらも、その実力は折り紙付き。ナポレオンが最も信頼する部隊であり、この遠征においてもその期待に応えたという。しかし、それでもなおこの遠征は、恐るべき結果をもたらしたのでした。 この本は主として、「不死身」であったがゆえにか、最も多く従軍記を残した近衛兵の将校や下士官の記録を元に、リアルに、ヴィヴィッドにこの遠征の様相を描きます。 7月16日にヴィルナを発ったナポレオンの軍隊は、ロシアのバグラチオン軍とバルクライ軍の合流を阻止すべくヴィテスブルクへ向けて行軍を続けます。ナポレオンがもっとも得意とした、足で勝つ戦い方は、歩兵の俊足によって成し遂げられていたのでした。 しかし、そこを迎え撃ったのはロシアの夏のステップ。すさまじい豪雨で泥濘と化した道路、晴れれば直射日光が照りつける猛暑の中で水はない。皇帝ですら泥水を飲む羽目になり、兵士は必死で馬の尿をすすり飲む。糧食を敵に求めるナポレオンの基本作戦は破綻し、後方からの補給部隊はまったく用を為さない。 国境から400キロあまりの行軍で、多少の小競り合いをのぞくとまったく会戦のない状態で、兵力は三割近く溶けてしまったそうな。 むろん、逃亡したのではない。行軍の中で死体となってころがって行ったのです。あの近衛軍でさえ、ヴィルナで3万7千の陣容だったものが2万8千に激減していたのだそうな。 ナポレオンは冬将軍にだけ負けたのではありません。夏将軍にもなすところ無く敗北していたのです。 ヴィテブスクの町に入ったナポレオン軍は、25万。実に20万人の将兵が、本格的な戦闘の前に消えていたのです。 9月5日に開始された戦史上有名なボロジノの開戦において、ナポレオンの麾下にあったのは13万の将兵。しかしここで、たとえ士気がどうあれ戦いとなると無類の強さを発揮するナポレオン軍は、ロシア軍を叩きのめします。敗退したロシア軍を見守り、ナポレオンは将軍たちの懇願にもかかわらず近衛兵を、モスクワ進撃のために使おうと温存させました。 近衛兵なしで、会戦は勝利したのでした。 しかし、ロシア皇帝はここで驚くべき行動に出ます。首都たる聖なるモスクワを放棄し、もう一つの首都であるサンクト・ペテルブルグに退いたのです。 ボロジノの戦いの結果より、この大遠征が大勝利のうちに進んでいるとナポレオンは喧伝しますが、ロシア側は騙されない。あの激闘を戦い抜いた祖国の兵士たちの奮戦ぶりを評価し、たとえ敵に何倍する被害を受けたとしても、回復力においてはナポレオン軍が.ゼロであるのに対し自分たちは無限とも言える事を自覚します。われわれは戦いに負けているが戦争には負けていない、と。 ここにおいて、未来のナポレオンの決定的な敗北は定まったのでした。 この様相を、著者はこのように描写します。

著者は、さまざまな要因を上げます。補給の遅れ。アルコール飲料の害。医療体制の不備。ロシアの焦土戦術。 そして、冬が来ます。10月13日に、モスクワでなすところなく待ちくたびれたナポレオン軍の上に、初雪が降ります。ついにあきらめて撤退を決意したナポレオン軍の背後から、コサック騎兵が襲いかかったのでした。 かつて高校か中学の歴史の授業の時、ナポレオン軍は12月にはもうポーランドの国境を抜けていたのだから、冬に負けたという通説はおかしいのではないか、という話になったことがあります。このときは知らなかった。当時のロシアでは、10月後半にもう気温は氷点下10度を下回ることがあり、食物も水もない荒野ではこれは地獄であったことを。 いかに、自分の額縁で世界を見てはいけないか、ということです。世界は、自分の考える世界とは違うかもしれないのです。 彼らは調理されていない腐りかけた野菜を食べ、よろめきながら歩く馬を生きたまま食べ、やがて死体までもあさることになります。まさに、地獄。 この歴史の一コマを、著者は淡々と丁寧に描きます。この地獄の中で、戦い、逃れ、生き抜いた人々を。そしてその中で死んでいった人々も。

ナポレオンはどうしたのか。 彼は、生存を賭けた撤退戦を行う大陸軍の欠片の指揮を部下の将軍たちにまかせ、というより押しつけ、ひとりパリへの脱出を計ります。そしてフランスの首都で高らかに自分の生還と遠征の勝利を宣言します。 たとえすべての軍が失われても、ナポレオンひとりが生き残ればフランスは再建できる、これはある種の事実。 だからといってこの行為は正当化できるのか。 公平な評価は難しい。だからなのでしょうか、著者は淡々とさまざまな人々の言葉を積み重ね、翌年の「諸国民の戦い」へ至る次の歴史を暗示して筆を置きます。 こんな歴史の描き方、いいな。(2015/2/26) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Ver. 3.01 |

|---|

| 管理番号:M104-002 | 54 歴史点描 |

出版社:朝日新聞社 | |||||||

| 書名:セント・ヘレナ落日 | ナポレオン遠島始末 | ISBN4-02-259614-7 C0321 | |||||||

| 原題:書名アルファベット(発行) | 翻訳者: | ||||||||

| 朝日選書514 | 価格:1600Yen | ページ数:336P | 本のサイズ:125×190SC | ||||||

| 初版発行:1994/11/25 | 購入:2015/1/4 | ||||||||

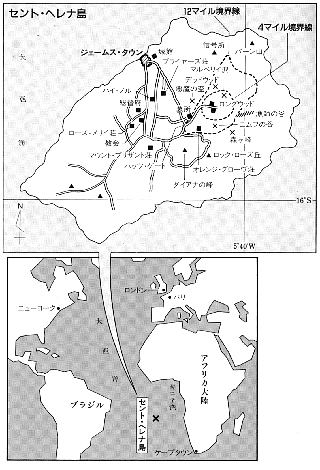

セント・ヘレナ島の名を、歴史の授業ではなく普通に本を読んで始めて見たのがパナマの死闘だったりするので、それだけかい? セント・ヘレナ島は英国の大西洋における中継基地、居留地だと認識してしまったので、あの時代ではそれなりに重要な場所なんじゃないの、と考えてしまったりしたもの。 この章の三つのプロットとは、セント・ヘレナで繰り広げられた劇のもので、こんなもの。

ワーテルローで敗退したナポレオンは、英国に向かい、拘留されます。しかし、敗者として英国の捕虜となったとは考えていませんでした。敗戦によって国民の支持が下がったと考え、ナポレオンは一時的に亡命、つまり現場から距離を置いて事態が沈静化して再び皇帝に返り咲く時間をとったのでした。少なくとも最初、自分ではそう言います。あくまで自分は皇帝ナポレオンなのだ、と。 紳士の国であり、自分がそれなりに敬意を払っているイギリス王国も、むろんそれは認めるはずだ、と。 義父であるオーストリアのフランツ帝も、友人であるとナポレオンが信じているロシアのツァーリ・アレクサンドルも、自分を支援してくれるに違いない、と信じていたらしい。 しかし英国はそうは思っていなかった。オーストリア皇帝も、ロシア皇帝も、そう考えてなどいなかった。 英国への政治亡命、あるいはアメリカに身を潜めることを計画して英国に身を任せたナポレオンの心情はどうだったのか。 彼はロシュフォール港でフランスの新鋭フリゲート艦を捨てて、英国のトラファルガー生きのこりの老朽艦「ごろつきビリー」ことベレロフォン号に乗船することを選び、こんな言葉を残します。

その思いは手厳しく裏切られるのですが、その結果を見てこんな言葉を漏らします。

ここにナポレオンの悲劇がある、と思う人もいるでしょうが、素直に因果応報という言葉を使った方がいいのかも。 意識のすれ違いという点で、こんな事もあります。 皇帝ナポレオンをイギリスはどう考えていたか。

となると、この点について現代の時代小説、帆船小説は全部嘘っぱちだと言う事になりますな。みーんな彼をナポレオンと呼んでいますもん。 ・・・閑話休題。 しかし両者のせめぎ合いは続く。この決着は、ソロモンの裁定というより三方一両損というべきか。(笑)

セント・ヘレナ島にナポレオンとともに赴いた随員は、三名の武官と文官の書記一人、そしてイギリス軍医。 武官は、将軍アンリ・ベルトラン伯爵(当時42歳)と妻ファニイ(30歳)、侍従シャルル・モントロン侯爵(32歳)と妻アルビーヌ(35歳)、砲兵科出身の幕僚ガスパール・グウルゴウ男爵(32歳)、帝政下で枢密顧問官であったエマニュエル・ラス・カーズ伯爵(49歳)と息子エマニュエル(16歳)。医者としては侍医のマンジョウを連れて行く予定だったのですが、遠島と聞いて辞退され、やむなくベレロフォン号の軍医でイタリア語を話せる外科医バリー・オミーラをつれて行くことになったのだそうです。そのほかに召使いが12名。  この随員たちは、見たとおり二流です。不決断なベルトラン、節操なきモントロン、威張り屋のグウルゴウ、皇帝の記憶を絞り出すラス・カーズ、とセント・ヘレナ島の総督ロウに評されます。要するに、その程度。 この随員たちは、見たとおり二流です。不決断なベルトラン、節操なきモントロン、威張り屋のグウルゴウ、皇帝の記憶を絞り出すラス・カーズ、とセント・ヘレナ島の総督ロウに評されます。要するに、その程度。この随員たちの反目、裏切り、ナポレオンへの媚びと反発などの人間模様は、生々しい。その中でナポレオンがセント・ヘレナでその生涯を終えた後、さまざまな自己弁護、皇帝礼賛の本が書かれます。 もっとも有名なのが、ラス・カーズ伯による 「日誌 Le Mémorial de St. Hélène」。島での日々を克明に記録した膨大なもので、かつては座右の書と讃えられたこともあるそうです。しかしナポレオンへの美辞麗句が多すぎるとの批判も。 しかしおそらくもっとも信頼のおける史料は、ベルトラン伯による 「手記 Cahiers de St. Hélène」 であろうと両角氏は言います。この書は、実は暗号で書かれ、百年以上たってようやく解読されたものなのだそうな。自分さえ三人称で記録した醒めた視点でセント・ヘレナ島、ロングウッド邸の生活を記録してあり、読む人をたじろがすほどにリアルであるそうです。 セント・ヘレナ島とは、1815年の時点でおおよそ五千八百人が居住していたそうです。おおよそ山手線の半分くらいの大きさですから。まあ妥当な数字か。白人3,500人、黒人奴隷1,100人、自由黒人613人、支那人500人、インド人33人、という記録もあります。ここに将校・下士官493、兵士2,291、合計2,784名の陸兵がナポレオンの「警備」のために駐屯し、海上にはナポレオンを護送してきた十隻の艦艇がそのまま。 島の中央部の高地にあるロングウッドの邸宅に居をかまえたナポレオンの生活ぶりは、それだけ切り取って読むとなんともはや我が儘な貴族そのもの。人間的な魅力が本当にあったのか疑わしい。彼を囲む人々の献身というか崇拝ぶりにも、鼻白むという形容がふさわしいほど。 ここまで赤裸々に醜部がさらけ出され、それでもなぜかこの人物はただ者ではなかった事が随所に描かれます。なるほどね。 ナポレオンを監視するために送りこまれた責任者は、サー・ハドソン・ロウ。英国陸軍少将で、ナポレオンとは徹底的に反りが合いませんでした。1821年5月にナポレオンが死ぬまで、わずか6回しか面と向かって会っていません。 このあたりのどろどろした人間模様は、なんともはや。 ナポレオンに供奉する側近たちの反目、離反、スパイ行為なども、なんともはや、です。 にもかかわらず、彼の魅力を感じ、彼に忠誠を捧げた人々の姿は、瞠目すべきか。 1821年5月5日、ナポレオン・ボナパルトは流刑の地セント・ヘレナ島で病死します。52歳。病魔に苦しめられたのに、死顔は安らかな寝顔だったそうな。遺体は翌日、総統代理、イギリス軍医団、ナポレオン側近らの立ち会いの下で解剖され、死因は主に胃の疾患によるものとされます。 砒素による毒殺説は、現時点ではほぼ否定されています。残る死因は、胃の疾患、あるいは/そして、肝炎。 この本執筆段階での死因は、胃潰瘍と悪劣な食事、そしてストレスであろう、とのこと。妥当かな。 遺体は厳重に納棺され、9日に盛大な葬儀ののちにロングウッド邸の谷に葬られました。墓碑銘は、英仏双方の意見の折り合いが付かず、白地のままとされます。 この「ゼラニウムの谷」は、1941年のイギリス国防省発行のセント・ヘレナの地図でもまだ「ブオナパルテの墓」と記されていたそうな。  1840年、英仏の国交が回復したのち、ナポレオンは復権します。イギリス政府の承認の元に遺体の納められた棺は、フランス政府の手によってセント・ヘレナ島から運びだされ、三千人の学生による当時禁制だったラ・マルセイエーズの歌に迎えられ、11月15日にアンヴァリッド(廃兵院)に納められました。当時フランス王位にあったルイ・フィリップ(オルレアン朝)は、起立してこれを迎え入れたそうな。 現在、のちにフランスを支配した皇帝ナポレオン三世の指示により、ナポレオンの棺は壮麗な石棺に納められました。セント・ヘレナ島のロングウッド屋敷やゼラニウムの谷は、イギリス政府よりフランスに譲渡され、いまもなおフランス政府はこの島に領事館を置いているそうです。 この譲渡の交渉に当たった在英フランス大使アレクサンドル・ヴァレウスキイ伯爵は、奇しくもナポレオンの庶子で、その交渉が利害の対立などで暗礁に乗り上げたときにその周旋に当たったのは、時のイギリス国王(女王)ヴィクトリアだったそうな。 歴史は、不思議なものをたくさん残しています。(2015/6/11) |

|||||||||||||||