トップへ戻る  作家/分野 一覧 |

|

|

|||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 管理番号 | 書 名 | メ モ | |

|---|---|---|---|

| M125-001 | ヴェルサイユ宮の聖殺人 | 美貌の公妃と無頼の大尉による殺人捜査 | |

| M125-002 | 異端の聖女に捧げる鎮魂歌 | 過去の因縁を引きずった修道院の連続殺人事件 | |

|

|

|---|

| 管理番号:M125-001 | 33 歴史小説・ミステリ |

出版社:早川書房 | |||||||

| 書名:ヴェルサイユ宮の聖殺人 | ISBN978-4-15-031565-8 C0193 | ||||||||

| ハヤカワ文庫JA1565 ミ19-1 9021 | 価格:980Yen | ページ数:480P | 本のサイズ:文庫 | ||||||

| 初版発行:2024/1/25 | 購入:2024/11/10 | カバーイラスト:青井 秋 カバーデザイン:早川書房デザイン室 |

|||||||

舞台はフランス、パリとヴェルサイユ周辺。主人公はフランス陸軍大尉ジャン=ジャック・ルイ・ド・ボーフランシュと、 舞台はフランス、パリとヴェルサイユ周辺。主人公はフランス陸軍大尉ジャン=ジャック・ルイ・ド・ボーフランシュと、題材は、王宮内でおきた殺人事件と、そこから広がる陰謀。 その上、出だしの場面はチェサピーク湾の海戦で戦うジャン=ジャックの姿となると、いろんな意味で鐵太郎趣味にシンクロしていて、期待が高まります。 で、読み始めて真っ先に気づいたこと。 「あの人」とは、左の人。ランバル公妃。 きれいでお話しも上手で人の気を引く姫君だけど、お姫様以外の仕事は何もできない、絵に描いたようなお貴族様、というイメージでした。マリー・アントワネットに好かれ、取り巻きになって宮廷の重職に就いて超高級取りになりますが、仕事がまったく出来ないし、何も率先して対処できない。やがて王妃に飽きられ、後から来たポリニャック夫人に蹴落とされます。 なんかイメージ違うかなぁ、と思って読み進めると、最後に作者の方があとがきでモデルの一人と書いておられました。しかしもう一人いるのだそうな。その時代の人ではあるけれど早世してしまったとのこと。ふうん。 ともかく、史上のランバル公妃のイメージは全部捨てて読みましょう。(おいおい) あ、ボーフランシュ大尉にもモデルがいるそうですが、こちらはまったく心当たりがないのでモデルの詮索はしません。 ボーフランシュ大尉は1754年生まれですので、エティエンヌ・ジェラール准将より10歳弱、ロベスピエールより4歳ほど年長です。貧乏貴族の子弟が学べるラ・フレーシュ幼年学校を首席で卒業してパリ王立士官学校に進み、卒業後に幼年学校、士官学校の教官となった逸材。 当時ありうる経歴なのか、はわかりません。 ヒロインであるパンティエーヴル公妃マリー=アメリーとは、ナポリ王家の出身でブルボン王朝の一員。現ナポリ=シチリア王は実兄で父はスペイン王※1。夫となったパンティエーヴル公※2は放蕩の限りを尽くして結婚後半年で他界し、再婚の口を断った彼女は義父ランブイユ公爵※3と共に隠棲生活をしていました。現国王ルイ16世は遠い従兄弟で、気さくな国王は今も「いとこ殿」と親しげに呼んでくれる身分。

事件の発端は、1782年5月20日。国王臨席のオペラ公演ののち、広大なヴェルサイユ宮殿の一角にある自分のアパルトマン(宮廷内に割り当てられた自分用の区画)に戻ったパンティエーヴル公妃が、徴税請負人でオペラ座の演出家に就任したトマ・ブリュネルの死体を発見したところから始まります。 女官のラージュ伯爵夫人、侍女のブルワー嬢、身震いしたくなるような奇妙な声と形容された陸軍のフランソワ・ド・ル・ブラン少尉と、かつて近侍であった竜騎兵のマルク・ド・ロワイエールと共に室内を見渡すと、室内の闇の中からふらふら現れたのが主人公、ボーフランシュ大尉。黒いドミノ姿の何者かに殴られて気を失っていたという。 どう見ても怪しいこの男は、駆けつけた陸軍軍人に捕縛されます。しかし恐れ入るどころかこんなことを言う。

このクソ生意気な男の言動を見ていたマリー=アメリーは、しばらく考えて心に決めます。

かくして、美貌の勇敢な公妃と、王族を王族とも思わずタメ口で悪罵するクソ生意気な大尉の冒険が始まります。 登場する人物が多彩です。特に印象的なのが、シャルル=アンリ・サンソン(1739~1806)。フランスの死刑執行人であり公認の拷問官でありムッシュ・ド・パリの通称で呼ばれた人。「死刑執行人サンソン」(安達正勝)でその生涯を追ったことがありますが、この本でも描写が柔らかい。職務として拷問や刑の執行を行いますが、決して残酷でも狂信的でもない、知識と経験による医療術も心得た人物として描写され、好感が持てますね。彼が行った死体検分で示された証拠が、一度ならず大きな意味を持ちます。 カストラートと呼ばれた、去勢された男性歌手たちの栄光と悲哀も語られます。フランスでは去勢する行為はすでに禁じられていましたが、海外から公演に来るカストラートはいたそうです。ここに登場するリッカルド・カヴァレッティが実在なのかは確認できませんでした。彼ら、そして 実は主人公の二人は、それぞれ別々に死んだブリュネルを調べていました。 ボーフランシュ大尉の方は、昨年参加した「チェサピーク湾の海戦」で前衛のブーガンヴィル提督座乗の<オーギュスト号>に乗っていたのですが、敵艦隊の攻撃で大打撃を受けます。そのとき、一人の乗組員が死に際に言ったのだという。

そしてマリー=アメリーにとっては、義父の領地で殺されたアンリという少年のこと。 皮肉なことに彼がただの領民の子であれば、そのまま捨て置かれたかもしれない。しかし彼は、ほかならぬマリー=アントワネットの「養い子」であったことで注目されました。その原因を追うと、被害者は一人ではなく、みなブリュネルに突き当たります。この男はなにか良からぬことに子どもたちを利用していないか。 終盤になっていくと、次々と秘密と陰謀が明らかになっていきます。ボーフランシュやマリー=アメリーの親しい人にも、その影が見えてきます。 だんだんと打ち解けるようになった二人は、どのようにこの事件に挑んだのか。 決着はどうなったのか。 ボーフランシュとは、本当は何者だったのか。 いや、これは面白い。 気になる点がいくつか。

すでに次の巻も購入済み。順番を待って読む予定です。(2025/4/6) 読書メーターの記録より 読了:2025/4/4 |

|

|---|

| 管理番号:M125-002 | 33 歴史小説・ミステリ |

出版社:早川書房 | |||||||

| 書名:異端の聖女に捧げる鎮魂歌 | ISBN978-4-15-031566-5 C0193 | ||||||||

| ハヤカワ文庫JA1566 ミ19-2 9032 | 価格:980Yen | ページ数:448P | 本のサイズ:文庫 | ||||||

| 初版発行:2024/2/25 | 購入:2025/3/21 | カバーイラスト:青井 秋 カバーデザイン:早川書房デザイン室 |

|||||||

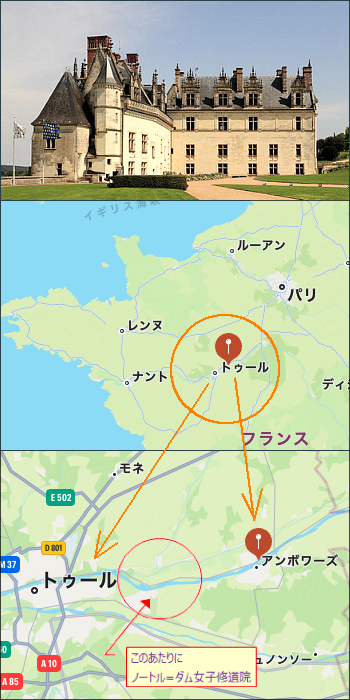

プロローグ的に語られるのは、1560年3月の、フランス、アンジュー伯爵領の女伯爵クロティルドと騎士リシャールの悲恋の物語。当時不穏な情勢であったユグノー問題、つまり旧教と新教の争いの中の挿話的に描かれ、「アンボワーズの虐殺」の冒頭の頃となっています。 プロローグ的に語られるのは、1560年3月の、フランス、アンジュー伯爵領の女伯爵クロティルドと騎士リシャールの悲恋の物語。当時不穏な情勢であったユグノー問題、つまり旧教と新教の争いの中の挿話的に描かれ、「アンボワーズの虐殺」の冒頭の頃となっています。これに相当する歴史的事件は「アンボワーズの陰謀」という名でWikiに記録がありました。フランス語は〝Conjuration d'Amboise〟で、「陰謀、策略」の意味しかないらしい。まァ事件としては陰謀なのだろうけどその結果としての悲惨な虐殺はあったので、それでもいいか。このあたりの歴史は、1598年のアンリ4世による「ナントの勅令」という和解政策まで凄惨な歴史がつづきますが、あまり細かいことはわからん。 フランス王家はサリカ法典に縛られているため、女性の王つまり女王は認められないのですが、諸侯には女性の領主はいたんですよね。クロティルドは未婚の十代ながら、一人娘として遺産を継承し このクロティルドの伝説が、物語本編に絡むのです。 本編は1783年10月中旬から始まりますので、前回のお話の一年後。フランス革命が勃発する5年9ヶ月前。 ロワール川に沿った街道を走る大型ベルリン馬車で旅するのは、フランス陸軍のボーフランシュ大尉ジャン=ジャックと、パンティエーヴル公妃マリー=アメリー、そして公妃付の女官であるラージュ伯爵夫人。目的地は、ノートル=ダム女子修道院で、その院長から窮状を訴える切羽詰まった手紙をもらったから。 「ボーフランシュ大尉ジャン=ジャック」という書き方をしているのはなぜか、という疑問があります。これではボーフランシュ大尉というのが爵位かなにかのようではないか。しかし作家は(少なくともこの呼び名に関しては)わかって書いているようです。で、P98で自分の正式な名前を「ジャン=ジャック・ルイ・ド・ボーフランシュ・ダヤ」と言っておりますので、ボーフランシュというのが単なる庶民の姓ではなく貴族としての家名であるように思われます。あ、ジャン=ジャックはさるやんごとなき方ととてつもない方の落とし胤で、育ちとしてもそもそも平民ではありません。 ここに出てくる名前ではありませんが、「メロン子爵家の令嬢マリー・ド・メロン」などと無知をさらけ出したバカな名乗りをさせる阿呆作家が蔓延している中で、宮園さんは一等ぬきんでた存在と考えており、ちょっと嬉しい。 これというのも、前回の事件解決で名探偵としてのパンティエーヴル公妃とボーフランシュ大尉の名声が高まってしまい、あまり公にできないやんごとない方々の事件の解決を依頼されるようになってしまったから、らしい。 とはいえ文面を見るかぎり、具体的に何が起きたのか、起きそうなのかは、まったくわかりません。  目的地のノートル=ダム女子修道院は、ちょっとして経緯で公妃の義父ランブイエ公爵が国王から下賜されることになったアンボワーズ城(右写真)と、近隣の大都市トゥールのほぼ中間に位置する、ロワール川の小さな島にあります。この島の持ち主であったアンジュー伯爵の砦のひとつで、ベネディクト会に譲られて女子修道院になったのだそうな。 目的地のノートル=ダム女子修道院は、ちょっとして経緯で公妃の義父ランブイエ公爵が国王から下賜されることになったアンボワーズ城(右写真)と、近隣の大都市トゥールのほぼ中間に位置する、ロワール川の小さな島にあります。この島の持ち主であったアンジュー伯爵の砦のひとつで、ベネディクト会に譲られて女子修道院になったのだそうな。現在の地図を参照するとアンボワーズ城とトゥール間は25kmくらいなので、修道院は城のそばの船着き場から船で下って一時間くらいでしょうか。ロワール川は大河なので、このあたりでも2~300メートルの川幅はあるのではないかな。 この修道院に、とある貴族の未亡人とその侍女が修道の誓いをするというためという設定で赴くのですが、むろんジャン=ジャックは従者という設定ではあるけれど男なので滞在できない。 このハンディでどうするのかと思ったら、なにかあったときの連絡に、鳩を使うのだとジャン=ジャックはいいます。

この鳩が、生命線となります。 そのままジャン=ジャックは川を下り、トゥールに宿を取り、待機することになります。 この修道院の中は、修道女はあまりいません。また花嫁修業で来る娘たちは元々は受け入れていなかったのですが、トゥールの女子修道院が閉鎖になったので一時的に受け入れているという事で、行儀見習の娘たちが数人いますが、正規の修道女は副院長のエリザベート、補佐のオランプ、盲目のオルガン奏者オディル、薬局を管理するドロテだけ。それと花嫁修業が3人に見習修道女が2人。 院長は病気で静養中とかで顔を見せません。 一見なにも起こりそうにない修道院でしたが、やがて不穏な情勢になっていきます。 この後発生する事件が、「薔薇の名前」を連想させます。孤立した修道院。豚の血に満たされた容器の中で死んでいた被害者。謎また謎と、次々起こる第二第三の殺人。あのお話にリスペクトを抱いたのかな。ただし、あっちは1327年11月という中世まっ盛りの「教皇のアヴィニョン捕囚」(1309~1377)を背景にした宗派論争、異端審問と、キリスト教の中での血なまぐさい内紛が絡んでいます──で、こちらは近世という時代ですが、旧教・新教の争いという過去が尾を引いています。 ジャン=ジャックは、トゥールで合流した友人であるパリ警察捜査官のジョルジュ・ランベールと共に、街の中欧にある聖マルタン大聖堂に向かいます。ランベールは元々ここで亡くなった聖職者の調査のために来ているので、ジャン=ジャックもこれに同行しますが、トゥールとオーセールの処刑人であるルイ=シャルル=マルタン・サンソン、ムッシュー・ド・パリの弟の協力て死因が怪しいことがわかります。これがノートル=ダム女子修道院で起きた連続殺人事件と関わるのかどうか。 しかしサンソンの過去の職務上の苦い記憶は、物語に絡んでくるのでした。 さて物語は凄惨な殺人事件と過去の亡霊と、奇妙なラテン語の成句(詩篇の一編)

この決着は、どのような形でつくのか。 ミステリとしては、あまり意味はないかな。何しろ意外な犯人はともかく、その犯行方法にちょっと無理があるし、いちばん怪しい容疑者候補が潔白なのはともかく跡形もなく消えてしまい、だれも気にしなかったりしますから。 また、クライマックスシーンで燃えさかる炎の中で一人オルガンを弾く場面で、おい、と思っちゃいました。この頃のオルガンって、ふいごか何かで空気を供給する必要があるパイプオルガンでしょ? 一人では弾けないし火事の現場では無理。別な楽器はなかったのかなぁ。 大砲についても、どうかねぇ。青銅砲であったために信頼できた、という描写は宮園さんの研究の成果か正しいと思うけど、最大射程が仮に3マイルあったとしても、百ヤード先の目標に当てるのも至難の前装砲ですからね。あんな射撃ができるとは思えない。 そして最大のツッコミは、鳩。伝書鳩は決まった鳩舎に帰るよう訓練され、地磁気、匂い、景色などを元に(このへんはまだまだ研究途中のようです)晴天下で飛ぶから通信に使えるのです。どこかにいる飼い主あるいは飼い主の知人の元に飛んで行くことなどできません。そして折り返すこともできるはずがない。まして、荒天下では。 ここが、残念だなぁ。 お話自体は、ロマンチックなメロドラマふうになりますが、著者・宮園ありあさんの深い研究と考察に支えられ、近世のあの時代の影にあった陰謀として面白いと思うんですけどね。 次の作品は、(もし出版されるのであれば)かの有名なマリー・アントワネットの首飾り事件を題材にする予定とのこと。 この事件について、おおよそのディテールの解析は歴史的には済んでいるとは思いますが、作者の力量に期待してぜひとも読んでみたい。(2025/5/8) 2025/07/20 一部訂正。 読書メーターの記録より 読了:2025/5/1 |

|||||||||||