トップへ戻る  読んだ本の分類 |

|

|

|||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 管理番号 | 書 名 | メ モ | |

|---|---|---|---|

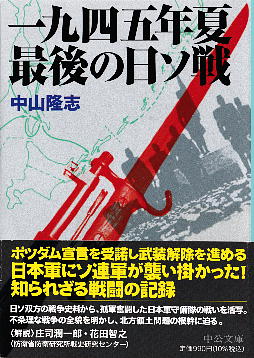

| N069-001 | 一九四五年夏 最後の日ソ戦 | 隣にいる火事場強盗の本性 | |

|

|---|

| 管理番号:N069-001 | 52J 戦史・戦争ノンフィクション(日本) |

出版社:中央公論新社 | |||||||

| 書名:一九四五年夏 最後の日ソ戦 | ISBN978-4-12-207285-5 C1121 | ||||||||

| 単行本 1995年7月 国書刊行会 | |||||||||

| 中公文庫 な48-2 | 価格:900Yen | ページ数:296P | 本のサイズ:文庫 | ||||||

| 初版発行:2001/7/25 改版発行:2022/11/25 | 購入:2022/12/6 | カバー:柴田 淳デザイン室 | |||||||

日ソ戦争(2024年刊)をサイトに上げたついでに確認してみたら、ちょい前にこれを読んだのに上げてないことを思いだしました。怠慢だな。 日ソ戦争(2024年刊)をサイトに上げたついでに確認してみたら、ちょい前にこれを読んだのに上げてないことを思いだしました。怠慢だな。あの本は歴史的・政治的背景をきっちり描写してから戦争の様相を描写しているのに対し、こちらは純粋に戦争としての歴史を追っていますね。 まえがきで、ざっと執筆の流れが描写されます

あの戦争とは、日本では公式には「戦争」と呼ばれない、太平洋戦争末期に始まり、太平洋戦争が(日本人の認識では)終わった後にようやく終わった戦いであり、もう一つの敗戦なのです。 1923年に帝国国防方針が改訂され、それまで仮想敵国ナンバーワンであったロシア=ソ連は、関心が極めて鄭重になります。1922年に建国し1924年にスターリンが権力を掌握したこ若いソ連は、帝国が本気で取り組む相手ではない、と。 しかし1932年の満洲国建国、1933年のヒトラーの首相就任の時代、ソ連は1933年から始まる第二次五カ年計画において、国防費は14倍、軍需生産高は2.8倍に成長させます。日独の軍事拡大に対し中立不干渉政策を取ると共に軍事的には未熟であることを自覚しながらも、日本陸軍が約23万、独陸軍が約25万のとき、ソ連は陸軍兵力を94万も常備していました。 さらに1935年に開かれた第七回コミンテルン大会においてソ連は、反ファシスト統一人民戦線結成を決議して、政治的に日独との対決姿勢を基本方針とします。同年11月に日独防共協定が締結されて両国が反コミンテルン活動を明確にしたことにより、さらにソ連の両国への疑惑・反感は高まっていったのでした。その延長線上にノモンハン事件があります。 これを察知してその上でなのか軽視していたのか、南進論に舵を切った日本帝国は第二次大戦勃発ののち、1941年に日ソ中立条約を締結し、北の守りは安心と確信してしまったのでした。この条約締結の交渉の中で、ソ連は日本領となっていた南樺太・千島列島を不当に失われた領土と解釈し、「失地回復」の声を上げていたのは事実でしたが、日本側はこれを軽視していたらしい。 しかもソ連は、条約などというものは最初から厳守すべきとも神聖不可侵とも思ってはいない。

かくしてソ連は、国家の存亡がかかった「大祖国戦争」に勝利を得たのち、連合軍としての約束を果たせと尻を叩く米英の圧力を奇貨として、南樺太・千島方面、そして満洲へ攻め込みます。 日本軍の守りが甘かったという訳ではありません。北方の守りに関し、鉄壁とは言えなくても陸海軍共にそれなりの迎撃戦を行う準備はありました。

しかしそうはいかなかった。 しかしそうはいかなかった。読み違いとすれば大別して二つ。攻めてきたのが予測していたアメリカではなく、ソ連だったこと。そして戦いが始まった頃に日本の国家としての命運が尽き、二つの原発とポツダム文書に屈しなければ国家が崩壊することを恐れた政府が降伏勧告受諾に舵を切っていたこと。 1945年8月8日に日本に宣戦布告したソ連は、満洲・朝鮮半島・樺太・千島列島に攻め込みます。総兵力は150万を超える大兵力。 これに対し、総兵力では70万に達していた日本軍は、どう戦ったか、というとこれが難しい。両者ともに総兵力をぶつけ合った訳ではないし、なにより日本軍は降伏勧告の情報が軍内部に流れ、積極的な反撃が行えない情勢でした。その上8月15日に天皇の玉音放送が行われて武器を納めろと正式な命令が下れば、軍隊は戦うことができなくなります。 しかし戦いは翌月まで続き、停戦する意志を示した日本軍に対し容赦なくソ連軍は攻勢を続けます。9月5日にソ連が矛を収めますが、これもアメリカの圧力あってのこと。 こののちの、武器を使わない戦いが始まります。東京裁判もそのひとつ。サンフランシスコ条約への道程もそう。 アメリカとソ連という二大国の間で日本はどれだけ危ない橋を渡り、今の社会を作ったのか。 その結果の日本の今の姿に不満があるのはけっこうだし、過去を怨念を持って罵倒することも簡単です。しかしあの時、日本は生き延びるためになにを行ったのか、日本人はそれぞれどう考えどう行動したのか、知っておくことも大事かな。 終章で、スターリンの言い分と、それに対する著者の言葉があります。日本が降伏文書に調印した次の日の『プラウダ』紙に掲載されたソ連国民に対する布告文の一部だそうです。

それに対し日本はどうすべきか。うーむ。 まいったね。困ったもんです。 SNSでこの手の話になった時、なんでも「断交」「国交断絶」と断ずる方が見うけられます。それが解決策なの? そうやって、気に入らん人にはそっぽを向けば解決するという短絡的思考と共に、それをSNSで叫ぶことで賛同を得られるという考え方が、日本のマジョリティにならぬよう祈りたい。 ではどうすればいいのか、については、考えましょう。 何度でも、いい方法が浮かぶまで考えましょう。そして話し合いましょう。合意しましょう。 いい知恵が出なければ、この国は滅ぶかもしれないのだから。(2025/6/18) 読書メーターの記録より 読了:2023/2/25 |

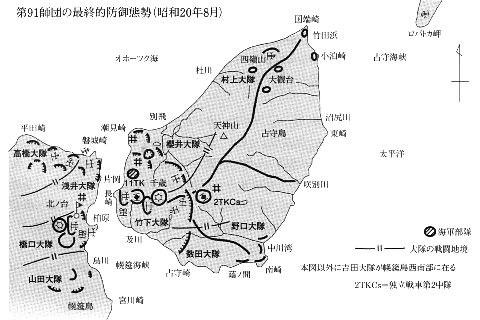

大本営は本土決戦準備にあたり、1945年1月22日、作戦を担当する方面軍司令部と軍政面を担当する軍管区司令部を編成することになった。北東方面では第五方面軍司令部と並立して北部軍管区司令部が設置され、司令官は第五方面軍司令官樋口中将が兼補され、司令部職員も兼任が発令された。同時に北部軍管区は旭川師管区だけとなり広前師管区は東北軍管区に入った。2月9日に防衛担当地域が改正され、樺太、千島、北海道はすべて防衛総司令官の担当地域から除外されて第五方面軍司令官が防衛を担任し、かつ樺太と千島は作戦地域として北部軍管区から除外された。(P53-54)

大本営は本土決戦準備にあたり、1945年1月22日、作戦を担当する方面軍司令部と軍政面を担当する軍管区司令部を編成することになった。北東方面では第五方面軍司令部と並立して北部軍管区司令部が設置され、司令官は第五方面軍司令官樋口中将が兼補され、司令部職員も兼任が発令された。同時に北部軍管区は旭川師管区だけとなり広前師管区は東北軍管区に入った。2月9日に防衛担当地域が改正され、樺太、千島、北海道はすべて防衛総司令官の担当地域から除外されて第五方面軍司令官が防衛を担任し、かつ樺太と千島は作戦地域として北部軍管区から除外された。(P53-54)