トップへ戻る 作家/分野 一覧 塩野七生へ戻る |

|

||||||||||||||||||||

|

|

Ver. 3.01 |

|---|

| 管理番号:S048-041 | 53 史書・編年史 | 出版社:新潮社 | |||||||

| 書名:十字軍物語 1 | ISBN978-4-10-309633-7 C0322 | ||||||||

| 価格:2500Yen | ページ数:296P | 本のサイズ:155×210HC | |||||||

| 初版発行:2010/9/15 | 購入:2010/11/6 | 装画:ベッペ・ルビーニ 装幀:新潮社装幀室 | |||||||

ノルマン騎士の地中海興亡史を読んでいて、この本を読みかけのまま放置していたことを思い出しました。ナンテコッタイ ノルマン騎士の地中海興亡史を読んでいて、この本を読みかけのまま放置していたことを思い出しました。ナンテコッタイ 11世紀、古代ローマ帝国の東半分を支配下に置いていた東ローマ帝国、通称ビザンチン帝国は、アラビア半島から七世紀に勃興したイスラム教徒による東方の国家により蚕食されていました。この世紀の最後になると、小アジア半島、現在のトルコの領土の大半がイスラムの勢力下に置かれることとなり、版図が縮小したビザンチン帝国の首都、コンスタンティノープルの目の前にまで国境線が迫ってきていました。 滅んだ西ローマ帝国や西方のカトリック教会を常に一段下に見てきたビザンチン帝国も、ここに至っては背に腹は替えられず、辞を低くして西方に救援を要請したのでした。

教会改革の旗手として登場したウルバン二世、ウルバヌス2世(Urbanus II, 1042-1099 教皇在位:1088-1099)は、キリスト教徒の福祉を願い、そのために教皇権の強化こそ正義なりと信じてその政策を推し進めます。時あたかも、神聖ローマ皇帝がイタリア半島北部まで版図とし、世俗の権威が聖域の権威を支配しようとしていた時代。ウルバン二世の二代前の教皇グレゴリウス七世の時、教皇座は神聖ローマ皇帝ハインリヒ四世によって支配され、ローマを逃れた教皇たちは放浪の年月を過ごしつつ、カノッサの屈辱事件などで反撃を試みたりしたのでした。 この抗争の中で即位したウルバン二世は、教皇の権威の確立を求め、さまざまな経緯の末に東方への聖戦にその道を見出したのでした。西暦1095年11月、現在のフランスのほぼ中央部にあるクレルモンの町で行われた公会議で、ウルバン二世は宣言します。 キリスト教世界の戦いは許されない、「神の休戦」を宣言する。まずこれが一つ。 そしてもうひとつ。地中海にまで進出してきたイスラム教徒によって聖地が冒されている。子らよ、立ってキリストの戦士となり異教徒と戦え。戦うものは、たとえその途上で倒れても神の免罪を受け、永遠にその罪を許される。 期せずして起こった群衆の声。 「神がそれを望んでおられる(Deus lo vult)」 かくして、1096年のマリア昇天祭(8月15日)を期してパレスティナの地へ遠征軍を送る一大プロジェクトが始動します。遠征軍は「十字軍」と呼ばれ、欧州のさまざまな国から寄り集まった神の軍隊が参集します。無条件で神の戦士となる理想に燃えることが出来た、ある意味幸福な時代でした。 他人が考えてくれることを我が意志と信じ、それ以上なにも考えず動き出した人々がまず先陣を切ります。隠者ピエールというフランス人修道僧に率いられた貧しい人々が、教皇の宣言に心動かされ、教皇の指定した日付も装備も規律も何も守らず動き出します。フランス北部からも、ドイツ西部からも。その数、五万から十万で諸説あり。つまり、存在はわかっていても規模も構成も不明。いわゆる「貧民十字軍」です。彼らはキリスト教世界では托鉢にすがり、異教徒の世界に入れば略奪を行い、ひたすら聖地に向かいます。 この企てが、「まとも」な十字軍から見ると無様で無駄で邪魔なものでしたが、無下に排除も否定もできない。この「貧民十字軍」は、砂漠の砂に消えていく枯れ川のように、聖地にたどり着くこともなく消えていきます。多大な迷惑をまき散らして。善意ある無能者とは、かくも世界をややこしくするもの。 とはいえ有能な働き者たちが社会に有用かというと、はてどうなのか。 第一次十字軍に参戦した将兵は、そもそもウルバン二世はヨーロッパの軍事力を持つ君主たちに向かってアピールしたものなのですが、君主たちではなくその一段下、公爵や伯爵たちという君主の子弟たちによる諸侯たちに率いられました。 フランス王フィリップ一世の弟、ヴェルマンドワ伯ユーグ(1053-1101)。1096年には39歳。 征服王ウィリアムの離反した長男、ノルマンディー公ロベール(1054?-1134)。42歳。 ノルマンディー公の義弟、参加した諸侯のなかでもっとも裕福なブロア伯エティエンヌ(?-1047)。 フィリップ一世の義弟、フランドル伯ロベール二世(1065?-1111)。30代。 トゥールーズ伯、プロヴァンス辺境伯レーモン・ド・サン・ジル(1052?-1105)。50代で、諸侯のなかで最年長者。 ロレーヌ(ロートリンゲン)伯ゴドフロア・ド・ブイヨン(1060?–1100)。36歳。第一次十字軍の実質的な総大将。 塩野さんはゴドフロワと共に二人の弟が参加したと書いていますが、そのひとりユースタスとは誰なのかな。調べた限りでは、兄ウスタシャ三世(1059-?)と弟ボードワンが参加したとなっております。謎。 で、そのユースタスとボードワン(1065?-1118)。30代になったばかり。さらに、ゴドフロアの従弟であるもう一人のボードワン。 さらに大物として、ノルマン人でシチリア王の息子ブーリア公ボエモンド・ディ・アルタヴィッラ(1058?-1111)。47歳。 ボエモンドの甥、ノルマン人タンクレディ(?-1112)。おそらく20代になったばかり。 そして、法王代理として、アデマール司教。 彼らが、さまざまなルートから聖地に向かいます。彼らが、塩野さんの言う第一世代。 途中、コンスタンティノープルで何があったのか、カッパドキア(小アジア半島)で起きた事、エデッサ、アレッポ、アンティオキアの戦い、聖都イェルサレムの占領(解放)、エジプト軍との戦い... 第一次十字軍のさまざまな出来事の描写の中で、塩野さんは常に人々を描く。特に、尊敬に値する男たちを。 知略に優れた冷静な人望ある男だけではない。熱気のままに行動する男たちも、短慮が過ぎる男たちも、度が過ぎる慎重さしか示せない男たちも、ひとりひとり単なる善悪・好悪だけでなくあらゆる面を描こうとします。 ビザンチン帝国の皇女アンナの目にとまった、うさんくさいフランク人であるにも関わらす目を引く男らしさを示したプーリア公ボエモンドが好意的に描かれますが、彼だけではない。若さで暴走するサマがのちに伝説となった英雄タンクレディだけでなく、年ばかりとって思慮のない様子が嘲笑されたレーモン・ド・サン・ジルでさえ、なすべき事をやるときの剛毅さは讃えています。 こんな、歴史を人々の物語として暖かい目で見回す塩野さんの筆は、読んでいて楽しい。  戦って勝利する過程だけではなく、勝利した後どうするのかという現実的な命題も、塩野さんの筆は冷静に、しかしある種の暖かさをもって書き続けます。

もうひとつ、塩野さんの物語の魅力を書くべきですね。 彼女は、この、たとえば十字軍という行為を、歴史的にも、宗教的にも、軍事的にも、政治的にも、まったく善悪のカテゴリーで捉えていません。正しい、間違っている、といった形容はしません。当時の規準でも、現代の基準でも。 ただ、どのようにこの歴史が作られたのか、どのような経緯があったのかを描きます。 絶対とは言い切れないけれど、公平に。 だから、もっと読みたくなる。(2014/2/22) |

|||||||||||

|

Ver. 3.01 |

|---|

| 管理番号:S048-042 | 53 史書・編年史 | 出版社:新潮社 | |||||||

| 書名:十字軍物語 2 | ISBN978-4-10-309634-4 C0322 | ||||||||

| 価格:2500Yen | ページ数:296P | 本のサイズ:155×210HC | |||||||

| 初版発行:2011/3/25 | 購入:2014/2/8 | 装画:ベッペ・ルビーニ 装幀:新潮社装幀室 | |||||||

|

Ver. 3.01 |

|---|

| 管理番号:S048-043 | 53 史書・編年史 | 出版社:新潮社 | |||||||

| 書名:十字軍物語 3 | ISBN978-4-10-309635-1 C0322 | ||||||||

| 価格:3400Yen | ページ数:512P | 本のサイズ:155×210HC | |||||||

| 初版発行:2011/12/10 | 購入:2014/2/9 | 装画:ベッペ・ルビーニ 装幀:新潮社装幀室 | |||||||

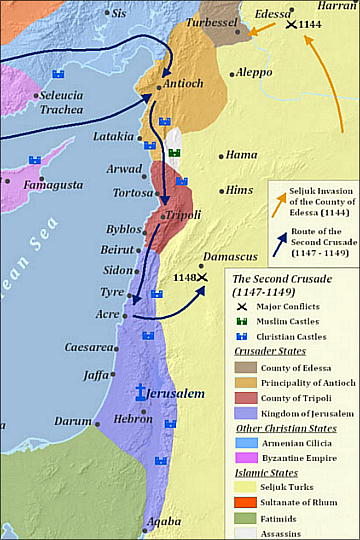

この巻では、花の第三次と呼ばれた三度目の十字軍から、最後となった第八次十字軍まで、そしてそのあとの歴史の流れまで描いて終わります。 十字軍の時代とは、いったいどんなものだったのか。 表紙絵は、この十字軍時代を飾った歴史の花、聖堂(テンプル)騎士団の名もなき騎士だそうな。彼はおそらく騎士として立派な過去があり、キリストの戦士として優れた実績を残したのであろうけれど、その生涯も功績もなにも記録されていません。 それが、彼ら騎士団の平騎士の定めでした。そんな男たちが肉と血で守る聖地は、八回の十字軍とその間の期間、なにがあったのか。 第三次十字軍(1188-1192)は、リチャード一世、すなわち1189年に父王ヘンリー2世との戦いに勝利して英国王の座についたイングランド王を中心に描かれます。 サラディンが「聖戦(ジハード)」の名において利害の対立で分裂していたイスラム勢力を一枚岩にし、エルサレムを奪還してその他のキリスト教国家を崩壊寸前に追い込んだことを受け、教皇クレメンス三世はイェルサレム奪還の十字軍を提唱します。これに応じたのは、今までの国王・皇帝の配下であった諸侯ではなく、ヨーロッパの国王・皇帝たちでした。 参戦したのは、イングランドのリチャード一世、獅子心王、33歳、フランス王フィリップ二世、尊厳王(オーギュスト)、25歳、神聖ローマ皇帝フリードリッヒ一世赤ひげ帝(バルバロッサ)、63歳、らを頂点とする三つの国家を上げての遠征軍。 この軍勢は、紆余曲折の末指揮権の統一という戦争において最大の利点を得たリチャードの指揮下でアッコンの包囲戦を戦い、53歳になったサラディンとがっぷり四つに組んでイスラム勢力を押し返すことに成功します。イェルサレム奪還はならなかったものの、互いの立場を尊重した講和が結ばれたのでした。 しかし激闘の末に双方の指揮官の、おそらく互いに対する敬意から生まれた休戦は、戦って勝利を得なければ正義ではない、と言う宗教的原理主義者の怒りをかうことに。 リチャード一世への過度の好意を見せる塩野解釈が、新鮮です。ほお、こう言う考え方もありか。 第四次十字軍(1202-1204)は、若き秀才教皇インノケンティウス三世の提唱により起こります。 前回の反省(?)により、現場で独断専行する国王にゆだねるのではなく、お目付役である「法王代理」を同行させ、フランスの諸侯たちを中心に編成されます。しかしヴェネツィアの「援助」なしにはヨーロッパから出陣できなかった足腰の弱さが、運命を決しました。 彼らはイスラムの穀倉地帯であるエジプトを攻めようとしますが、ヴェネツィアへの旅費の支払いが滞ったことなどさまざまな要因が重なり、ギリシャ正教ながらも同じキリスト教の東ローマ帝国の首都コンスタンティノープルを攻撃することとなります。 帝国首都を陥落させて「ラテン帝国」を建国したこの十字軍は、結果として後世の評価としてはもっとも恥ずべき遠征となりました。 しかしその当時、その直後の年代記にも記録にも、悪評はないと塩野さんはいう。現場での判断としては恥ずべきものは何もなく、キリスト教徒の聖地巡礼が自由に、安全に行える平和を確保できた以上、何の問題があるのか。異教徒を殲滅させて神の勝利を得る、という不可能な目標の完遂こそ正義、と考える原理主義者たちの愚かさを、塩野七生は嗤う。 この解釈、面白い。プラグマティックな男たちへの塩野さんの傾倒ぶりは、素敵です。 ドイツ貴族のみで構成される「チュートン騎士団」が、この直前の1199年に結成されます。制服と盾には、白地に黒の十字。こうして聖地を守る三大騎士団がようやく揃ったのでした。 第五次十字軍(1218-1221)は、リチャードとサラディンの間で結ばれた講和が、両者の後継者がいなくなった後で発生します。 この時代、有力な王たちは参加せず、参集したのはノルウェー王、ハンガリー王、オーストリア公など。そして、のちに聖人として列せられることとなる修道僧フランチェスコ。むろん、戦力にはならない。率いるのは、名目上のイェルサレム王、ブリエンヌ。 この烏合の衆に近い軍勢に対して、内紛が続いていたイスラム側のスルタン、アル・カミールは一つの提案をします。エジプトから出て行くのなら、イェルサレムを返還する、と。 この平和的な解決案を、勝利によって正義は貫徹できると考えた十字軍側は蹴ります。そして決戦に持ち込み、あえなく大敗。 この失敗に対して、神の導きによる十字軍というタテマエ上、誰も責任は取られませんでした。むろん失敗とは認識されない。 第六次十字軍(1228-1229)は、神聖ローマ皇帝フリードリッヒ二世の主導によって行われます。教皇グレゴリウス九世に波紋をちらつかされて督戦されても動かず、ついに破門されてようやく動いたフリードリッヒは、大軍を率いてパレスティナに向かい、イスラム側のアル・カミールと交渉して戦わずして交渉によりイェルサレムの統治権を得たのでした。 この皮肉な結果に対して、教会は正義のために戦わなかったことでフリードリッヒを非難し、彼に対して十字軍を編成しますが撃退され、破門を解きます。歴史とは皮肉なもの。

第七次十字軍(1248-1254)は、理想の君主として名高い、のちに聖人に列せられたルイ九世の主導で行われます。敬虔なキリスト教徒で、しかも温和な紳士であった彼は、人間として尊敬に値する立派な人物であったであろう事は間違いありません。 彼の無残な失敗は、政治家、軍人としての無能によるものと断ずるのは酷でしょうが、それ以外にどう評すべきなのか。 軍勢ごとイスラム側に捕虜とされたルイは、ビザンチン金貨で百万という身代金を払って解放されます。 帰国したルイに対して、その非を鳴らす人は誰もおらず、責任はむろん追及されていません。世の中はそんなもの。 第八次十字軍(1270)は、ルイ九世の再戦となります。彼の率いた軍は、二人のフランス王子、イギリスの王子、ナヴァーラの王、そして妃たちを伴って華やかに出港します。イェルサレムでもエジプトでもなくカルタゴをめざした軍勢は、戦いもしないうちにルイ九世の病死と共に敵地で消え去ります。

しかもただの無駄でなく、歴史を大きく動かしたという点で、その上になんと評すべきなのか。 そして西と東は、この歴史を踏まえて新しい扉を開き、中世の後半に入ります。 この歴史を見て、歴史とは壮大な無駄なのか、と思ったこともありました。いささか絶望的な気分に陥ったこともあります。 しかし塩野さんは、歴史の中で浮沈する人々を生き生きと描くと共に、次の歴史に至る流れを丁寧に描写し、絶望的な断絶など描きません。歴史の中で滅びゆく敗者の悲哀と栄光などここにはありません。 こんな歴史の読み方って、いいね。 この本を読んでいて、勝利を得ることは不可能と承知の上で、あえてラインハルト帝と戦うことで自分たちの存在価値を示そうとしたユリアン・ミンツの決断を連想したのは銀英伝ヲタのサガか。(笑) 平和とは、戦争を知り尽くした人々が築き上げるもの、という解釈もあります。歴史の偶然の空白が平和をもたらすこともある。 しかし断じて、平和を祈って平和を叫んだから平和を維持できたのだ、という脳天気な考え方は、塩野さんの頭にない。 この考えは正しい、と鐵太郎も思う。これは、未来への教訓とすべき。 たとえ千年前の歴史であっても。(2014/4/18) |

||||||||||||

| Ver. 3.02 |

|---|

| 管理番号:S048-045 | 53 史書・編年史 | 出版社:新潮社 | |||||||

| 書名:ギリシア人の物語 1 | 民主制のはじまり | ISBN978-4-10-309639-9 C0322 | |||||||

| Ίστορια τών Έλλήνων | 価格:2800Yen | ページ数:360P | 本のサイズ:155×205HC | ||||||

| 初版発行:15/12/20 第2刷:16/1/15 | 購入:2016/1/30 | カバー:テミストクレスの肖像(ヴァチカン美術館蔵) 装幀:新潮社装幀室 |

|||||||

十字軍の時代を過ぎ、中世の華フリードリッヒ二世を描いた後、塩野さんは時代を大きく戻してギリシアの人々を描く事にしました。なぜか。 十字軍の時代を過ぎ、中世の華フリードリッヒ二世を描いた後、塩野さんは時代を大きく戻してギリシアの人々を描く事にしました。なぜか。長いローマの歴史の中で見ると、ギリシアが輝いた歴史は短い。ローマが地中海世界に勃興した時代に、すでにギリシアは燃え尽きてしまっていたのです。 しかしこの時代は、のちにギリシア・ローマ時代と総称された時代です。ギリシアの輝きは小さいものであったはずがない。 「ローマ人の物語」の第1巻の冒頭で、ローマの元老院議員が最盛期のギリシアを訪問する場面があります。紀元前453年のこと。このときギリシアは、ローマなど歯牙にもかけない文化大国でした。ローマはギリシアからさまざまな事を学び、その中で独自の文化を創り上げています。 であれば、こ.の時代をもっと取り上げるべきではないか。 こうして、この本は作られました。 とはいえ、ローマと比較すれば短距離ランナーであったギリシアです。この本はシリーズとしても3巻程度ですむであろう、とのこと。 今ギリシア人を書く気になった理由として、もうひとつ上げています。民主主義について、世間の声が大きくなっていること。民主主義とはなにか。民主主義のリーダーとはどうあるべきかについての議論もやかましい。メディアに登場する 「有識者」 の議論も五月蠅い。 そんなことでは有効な対案など出るはずがない、と塩野さんは考えます。どうでもいいことではないか。

第一章 ギリシア人て、誰? で描かれるのは、まずオリンピックの起源。そして常に戦争ばかりしていた 「 第二章 それぞれの国づくり まずギリシアに覇を唱えた都市国家スパルタの物語。紀元前八世紀の末に現れた スパルタに一世紀遅れて改革を行ったアテネ。五人の傑出したリーダーによってリレーされて継続した改革。 ここで塩野節をひとつ。

第三章 侵略者ペルシアに抗して

しかしその規模は東西で文字どおり桁違い。古代においてこの時代までに最大の版図を誇ったペルシア帝国が、それまで勢力を集中していた東方から西方に目を向けたことで、この二つの国家は激突することとなります。一撃で飲み込まれるはずだったギリシアが、なぜ反抗し、駆逐することができたのか。それも、第一次ペルシア戦役だけでなく、さらに強大な遠征軍と戦った第二次ペルシア戦役。 マラトンの会戦の勝利。 テルモピュレーの戦い。スパルタ王レオニダスの意地。サラミスの海戦。そしてプラタイアの陸戦。世界一 視点を主にアテネ、そしてスパルタにおいてギリシア都市国家群の対応を描いているのは、塩野さんの身びいきといえばいえます。のちに覇を唱えるテーベ、コリントはほとんど描かれません。それもまたよし。 第四章 ペルシア戦役以降 ペルシア戦役から約百年間、ギリシアとペルシアの間には戦争状態は起きませんでした。この平和は、自然に得られたものではなく絶え間ない安全保障対策の結果である、と塩野さんは断じます。この視点も、面白い。 民衆の心を読み切ったテミストクレスの処世術も、なるほどと思わせます。 第二次ペルシア戦役のかなめとなったプラタイアの会戦で勝利したスパルタの

愚かさと栄光を重ねつつ、第一巻は終了。第二巻は来年かな。(2016/7/2) |

||||||||||||||

| Ver. 3.02 |

|---|

| 管理番号:S048-046・047 | 51 伝記・一代記 |

出版社:新潮社 | |||||||

| 書名:皇帝フリードリッヒ二世の生涯(上) | ISBN978-4-10-309637-5 C0322 | ||||||||

| De Imperatoris Friderici Secundi Vita | 価格:2400Yen | ページ数:312P | 本のサイズ:155×210HC | ||||||

| 初版発行:2013/12/20 | 購入:2016/6/10 | 装画:『鷹狩りの書』(De Arte Venandi cum Avibus ヴァティカン図書館蔵)装幀:新潮社装幀室 |

|||||||

| 書名:皇帝フリードリッヒ二世の生涯(下) | ISBN978-4-10-309638-2 C0322 | ||||||||

| De Imperatoris Friderici Secundi Vita | 価格:2400Yen | ページ数:296P | 本のサイズ:155×210HC | ||||||

| 初版発行:2013/12/20 | 購入:2016/6/11 | 装画:『鷹狩りの書』(De Arte Venandi cum Avibus フランス国立図書館蔵)装幀:新潮社装幀室 |

|||||||

いずれ、フリードリッヒ二世のことを本に書きたい、と塩野七生さんが口にしたのは昭和43年のことだったのだそうな。西暦1968年のことですから、2016年の現代から見ると48年前のこと。半世紀前、といってもいいくらい昔。 いずれ、フリードリッヒ二世のことを本に書きたい、と塩野七生さんが口にしたのは昭和43年のことだったのだそうな。西暦1968年のことですから、2016年の現代から見ると48年前のこと。半世紀前、といってもいいくらい昔。そして2013年にこの本は上梓されました。執念を感じますが、塩野さん的にはいつの間にか順番が来ただけ、ということなんでしょうかね。 フリードリッヒ二世は、1194年12月26日、イタリア半島のふくらはぎにあたる地点にあるイエージという小さな町で生まれました。母であるコンスタンツァ(1154-1198)はシチリア王国の正統な継承者。父は歴史上 「赤ひげ」 として知られる神聖ローマ皇帝フリードリッヒ一世の嫡男、皇帝ハインリッヒ六世(1165-1197 在位1191-1197)。この銀のスプーンをくわえて生まれた皇子が、なぜこんな田舎町で生まれたのか。 このへんの奇妙な運命の交差からはじまる、一人の異端児の物語が、これ。 神聖ローマ皇帝フリードリッヒ二世。 皇帝戴冠、1220年。死去、1250年12月13日、56歳まであと13日。 世俗権力たる皇帝の地位を大きく高め、歴代の教皇を嘲弄し、政治によって十字軍を勝利させてそれによって教皇に地団駄を踏ませ、ドイツとシチリア、ローマを挟む二つの王国を統治し、文芸と教育を後援し、異教徒に寛容であった男。フリードリッヒ二世を、塩野さんはこう描きます。 塩野さんの筆は、常に惚れた男には優しい。 それは、徹底的に研究し尽くした上での惚れ、萌えであるように思えます。ただの感情ではない。断じて、カワイイ、などではない。 この本を元にして、書きたいことは無数にあります。 自身は学問に淫することなく、生涯を通じて学芸の奨励に熱心であった人。 剣と熱情にとってではなく、外交と妥協によって平和を築こうとした人。 中世の時代の中で、最初に法治国家としての礎、神ではなく為政者が責任を持つ 『メルフィ憲章』 を制定した人。 ちいさな戦乱が絶えず、誰もが武器をかまえ一種即発の状態だった時代に、常備兵力を削減した人。 教皇より三度破門され、キリストの敵と指弾されても屈しなかった人。 正妻だけで四人、愛人を含めると11人の女性を愛し、嫡出子だけでなく多くの庶出子をもうけ、育て上げた人。 配下となった人々に多くのことを期待し、優れた人材を選び出し、使いこなした人。 中世という重苦しい時代に風穴を開けようとし、死がそれを為し得させなかった人。 こんな時代だったんだ。こんな事をフリードリッヒはめざそうとしたのか。もっとこういう存在を許す時代であったなら。 でもこの時代は、13世紀。いまだ頑迷な中世の動乱の中。 「世界の驚異 STVPOR MVNDI」と讃えられた人を、塩野さんは熱い筆致で描きます。 1250年11月、皇帝フリードリッヒは南国プーリアで行った鷹狩りの途中、強烈な腹痛に襲われます。彼は近くの村にある小さな城、カステル・フィオレンティーノに担ぎ込まれ、そこで病床に伏します。 皇帝はここで、高官たちに集まるよう命令を下します。一進一退の病状はやがて悪化し、12月7日に遺言が口述され、12月13日嫡子マンフレディ、側近たちの見守る中で死にました。 最後の言葉は、 「死ねば何もない ほんとうにそう言ったのだろうか、と塩野さんは疑問を呈します。しかし彼ならばありえる言葉だろう、とも。 彼の死は何を残したか。彼の死で何かが変わったのか。 中世は、まだ終わらなかった。ルネッサンスが中世の時代を終わらせるまであと一世紀。 西暦2000年12月13日、フリードリヒ二世の死より750年を記念して彼の終焉の地カステル・フィオレンティーノに八角形の石の柱が建てられたそうです。この本の終幕は、とある夏の日にここを訪れた塩野さんのコラムでした。

読書メーターの記録より 上巻読了 2016/7/4 下巻読了 2016/7/25(2016/9/24) |

||||||||||

|

|---|

| 管理番号:S048-057 | 53 史書・編年史 | 出版社:新潮社 | |||||||

| 書名:ギリシア人の物語 1 | 民主制のはじまり | ISBN978-4-10-118112-7 C0122 | |||||||

| 2015年12月 新潮社より刊行 | |||||||||

| 新潮文庫 し-12-46 11540 | 価格:1100Yen | ページ数:556P | 本のサイズ:文庫 | ||||||

| 初版発行:2023/8/1 | 購入:2023/8/13 | カバー装幀:高橋千裕 カバー写真:テミストクレスの彫像(ヴァチカン美術館) シフノス人の宝庫の破風彫刻(デルフォイ考古学博物館) |

|||||||

ハードカバー版を一度読んで記事にもしたのですが、諸事情により中断して放置してました。ようやく文庫版が出たので、これを機会にもう一度読み直してみようと思います。 ハードカバー版を一度読んで記事にもしたのですが、諸事情により中断して放置してました。ようやく文庫版が出たので、これを機会にもう一度読み直してみようと思います。なに、やる気だけはいつでもあるのさ。 なぜ、「ローマ人の物語」のほんの発端で少し描写しただけだったギリシア人の歴史を書く気になったか、という(塩野さん以外の人の)疑問にまず答えています。ふたつ、理由があるのだそうな。 ひとつは、「ギリシア・ローマ時代」とペアで世界史に語り継がれているのに、ローマについては「ローマ人の物語」で15巻の大冊を費やしたのに、ギリシアは、ローマの側から見たものをその第一巻の52ページ使って描写されるだけ、という状態では不十分ではないかという思い。 もう一つは、民主主義とはなにか、どうやってその概念が生まれたのか、いつ誰が、どのようにしてそれを機能させ、どのような歴史を築いたのか、という歴史をたどってみたいという思い。これについては、現代の政治家やマスメディア、そしてメディアに登場するいわゆる有識者たちの声への、塩野さんの反発もあるらしい。 あなた方は民主主義とはこういうものだと叫ぶが、元々どういうものが民主主義であったのかを知っているのか、ということ。 ふむ。 ギリシアにはオリンピックがあった、という話から始まります。四年ごとに行われる競技会であり、その間はいかなるものであっても戦争は完全に禁じられる。紀元前776年に始まったこれは、なぜ存在したのか。塩野さんはこう説きます。

理由の塩野さんの解釈による説明は、ギリシアにはギリシア人というものはなかった、という事から始まります。ギリシアは、小規模なものを合わせれば五百を越える都市国家に分かれ、アテネ人、スパルタ人はいたがギリシア人はいなかった。しかも彼らは、進取の気質に富み、競争への意欲が高く、その上にギリシア神話という同じ宗教体系を共有し、自分たちの都合では決して和することはなかったが神の託宣なら休戦できるという奇妙な人々だったのです。常に戦いを続けることが身を滅ぼすことだと知っていながらやめられず、神の名のもとにオリンピックを行い、競技が行われているひと月の期間は絶対に戦争を起こさないと誓い、実行できる人々だったのでした。

人と人はわかりあえるといっても、皆が現代日本人のメンタリティで理解・共感・同意できるとは限らないのですよ。 そんな奇妙なメンタリティを持っていたからこそ、「民主主義」という奇妙奇天烈な概念を生み、育て、成熟させることができたのかもしれません。 ──そしてその欠点までも作り出したのかも。 ここから、ギリシア人というものの成り立ちと、その中にあるアテネという まず描かれるのが、スパルタという国の話。北方から侵攻してきたドーリア民族に支配されたために長年にわたって征服者と被征服者に完全に分離されたままの国。支配者で戦闘員たるスパルタ人と、手工業や商売を許され補助兵力として使われるペリオイコイ、そして農奴でスパルタ戦士の従僕となるヘロットに厳然として分かれた、重装歩兵の強さで比類なき軍事国家。 この国家の強さと制度と欠点は、読めば読むほど面白い。なぜそのような組織が永続きしたのか、という疑問もありますが、この国の国是と結束の固さともろさ、国家としての決断の遅さについての説明が興味深い。なるほど。 そしてアテネ。貴族と平民の間での相剋を「民主主義」という手法で解決しようとした国。スパルタがリクルゴスという一人の人物の手腕で改革したのに対し、アテネは五人の男を次々に輩出させることによって改革を進めます。ソロン、ペイシストラトス、クレイステネス、テミストクレス、そしてペリクレス。陶片追放。民主主義。 クレイステネスが民主制を創造したとき、そこに「棄権」「少数意見の尊重」という概念はなかった、という塩野さんの見解に、妥当性はあるのか。 そして、ペルシア帝国が来寇します。

民主制のアテネが代表するギリシアは、専制国家ペルシアの領土拡張政策に巻き込まれ、侵食されます。命ずるのはペルシアの大王ダリウス1世(ダレイオス1世 BC550-BC486 在位:BC522-486)。しかし紀元前492年、膝を屈することを拒否した生意気なギリシアの小国家群に攻め込んだペルシア軍の進軍は、アテネを主とする都市国家の連合軍により阻止され、歴史に名高いマラトンの戦い(紀元前490年夏)においてその先鋒隊が撃破され、撤退を強いられます。 国家の規模からしてペルシア帝国の国力を持ってすればさしたる打撃ではなかった敗戦ですが、国家の威信には大きな傷となりました。アジアの平野で無敵を誇ってきた騎兵を持つペルシアが、眇たる都市国家の鈍重な重装歩兵に破れたのですから。 十年後の紀元前481年、死んだダリウスに替わり、33歳の嫡子クセルクセス1世(BC486-BC465 在位:BC485-BC465)がペルシア軍を率いて現れます。今回は国家の威信に賭けて、自身が最高司令官となって、大兵力を集中して。 この戦役では、スパルタの重装歩兵300人を主力とするギリシアの男たちが、20万のペルシア軍を迎え撃ったスパルタ兵士によるテルモピュレーの戦い(紀元前480年8月)がまず上げられます。 戦いを前にして、何十倍もの兵力を擁するペルシア王は狭隘な峠に籠もる少数の敵とまず交渉を試みたもの。

しかし間道を抜けて背後に軍を回り込まれたギリシア軍は、衆寡敵せず全滅します。最後の戦いにはスパルタ以外でテスピアイ、テーベなどからの援軍を含め1400ほどの兵がいたそうです。テーベは背後をつかれ降伏し、テスピアイの500人も壊滅。しかしスパルタの300は、そのあとも最後の一人が倒れるまで戦い抜いたと言われます。

時のアテネの その後も強大なペルシア軍による攻勢は終わらず、アテネ市街が再び蹂躙される戦争が続きます。 しかし翌年の紀元前479年8月、ペルシアの残存戦力とペルシアに膝を屈したいくつかのギリシア諸都市軍、あわせて約30万に対し、雪辱に燃えるスパルタ兵(重装歩兵1万を中核とする計5万)を中心とするギリシア連合軍10万は、スパルタ王パウサニアスを総司令官とし、プラタイアの戦いでペルシアを壊滅させたのでした。 これらの戦いの場面とそれに至る戦略、政略、人の思いと生き方を、塩野さんの筆は見事な物語で描きます。これがどこまで真実であったのか、それはあまり重要ではない。 こんな戦いがあり得たかも、こんな人々があり得たかも、こんな歴史がありえたかも、それを楽しめればいい。 そしてその中で、人々がどうやって運命を切り開いたのか、英雄と讃えられるにふさわしい人々は何をしたのか、について塩野さんの解釈を楽しみ、また考えればいい。 この巻は、英雄テミストクレスが失脚し、隠棲し、最期を迎えたところで終わります。

塩野さんは、次はどんなギリシアを見せてくれるのでしょうね。(2024/6/9) 読書メーターの記録より 読了:2024/3/4 |

|||||||||||||||

|

|---|

| 管理番号:S048-058 | 53 史書・編年史 | 出版社:新潮社 | |||||||

| 書名:ギリシア人の物語 2 | 民主政の成熟と崩壊 | ISBN978-4-10-118113-4 C0122 | |||||||

| 2017年1月 新潮社より刊行 | |||||||||

| 新潮文庫 し-12-47 11796 | 価格:1200Yen | ページ数:656P | 本のサイズ:文庫 | ||||||

| 初版発行:2023/9/1 | 購入:2023/8/29 | カバー装幀:高橋千裕 カバー写真:ペリクレスの彫像(ヴァチカン美術館) ルドヴィージの玉座(ローマ国立博物館蔵) ケラメイコス出土の墓碑(アテネ国立考古学博物館像) |

|||||||

ハードカバーで読んだあと数年後に、文庫で再読。一読しただけでは違いがあるのかわかりません。 ハードカバーで読んだあと数年後に、文庫で再読。一読しただけでは違いがあるのかわかりません。「民主政」という人類史で画期的な制度を確立したギリシア人が、それをどう運用したか、と言うお話なのですが、現在の世界で疑う事を許されない絶対正義である「民主政」とはそもそもなんだったのかという歴史の流れは、なんとも皮肉で面白いものです。 そして政治、国家、主義というものが、いかにそれに携わる人間に依存しているかも。 この本は、二つの「部」に分かれています。 第一部 ペリクレス時代 と 第二部 ペリクレス以後 前者は、BC461年から429年までの33年間、後者はBC429年から404年までの26年間。 つまり、この本で描かれる歴史は、わずか58年間の事。 民主主義の英雄・ペリクレスが頭角を現す前、テミストクレスが陶片追放になった後に現れたのは、キモン(BC510-BC450)。当時39歳。「正直な男」という異名を取る派手な自信家。生き方としては貴族的なペリクレス(BC495-BC429)の対極にある人ですが、このキモンがヘロットの叛乱に悩まされたスパルタの要請を受けて四千のアテネ重装歩兵と共に救援に向かい、スパルタの上層部にヘロットに内通する可能性を疑われ、何もできずに帰国します。この失態で陶片追放されるのですが、その時ようやく、年長者の重石の取れた34歳のペリクレスが台頭します。 彼が課せられることとなった課題を、塩野さんは5つにまとめます。 ①アテネの民主政を機能させること・・・多種多様の有権者をどう満足させるか ②エーゲ海の制海権を堅持していくこと・・・ペルシア戦役後にアテネのものとなった海上の覇権をどう維持するか ③デロス同盟をどう堅持していくか・・・対ペルシアのための同盟だったものを、アテネ中心でどう維持していくのか ④アテネ海軍をす維持するか・・・当面海上では敵のない状態で、どうやって安全保障としての海軍経営を継続するのか ⑤可能な限り戦争に巻き込まれない方法・・・戦争大好きなギリシアの諸都市の中で、どうやって平和を維持するか この中でペリクレスとしては、⑤が最も困難だったのではないか。塩野さんはそう考えます。

こんな面倒くさい人々の中でペリクレスは長年にわたって第一人者であり続けます。歴史家ツキディデスはこう評したもの。

彼が「ただ一人」であり続けられて理由はいくつもあるでしょう。塩野さんも、彼女独特の視点でいくつか列挙します。 しかし問題はそこではないと思う。彼が、そのさまざまな条件の中で「ただ一人」であり続ける間に何をしたか、が問題。 政治的センスでは群を抜いているが、「ストラテゴス」の役割とは政治だけではない、軍事の能力も問われます。ペリクレスはこの軍事的才能に欠けるところがありました。これは過去に他の学者にも指摘されているところ。 塩野さんはここで、彼女が西洋史上で政治家としても軍人としても超一流であった人はユリウス・カエサル以外にいない、と確信している立場から、ペリクレスの能力を論じます。彼は熟慮した上で到達した結論を不断の努力によりなし遂げることに秀でいて、瞬発力を要求される戦場での臨機応変が優越している武人とは違っていたのだ、と。そしてペリクレスは、自分の長所と欠点を熟知し、それをどのように活用するかを完璧に心得ていたのだ、と。 ペリクレスの施政の特徴は、対外的には「力の均衡」と「アテネの覇権の維持」でしょうか。 これには、彼が、というかアテネが対峙した二つの勢力、スパルタとペルシア、それぞれの第一人者が、ペリクレスと同世代であり同じくらい長期間にわたってその地位にあったことが寄与しているそうな。この三人が、それぞれに優れた政治センスを持ち、内政に力を発揮して波風を立てさせず、しかも塩野さんの言う「良識」、今でいう「ポンサンス」を備えていた、とのことでした。 こういう幸運を引き寄せる技量もペリクレスにあったということか。

彼が巧みに行った「勢力の均衡」政策が、ペルシアとの和平交渉を「カリアスの平和」の形でもたらし、ペロポネソス同盟を結成して陸での優位を確立しつつあるスパルタに抗し続け、アテネの覇権を維持できたと言っていいのか。 ペリクレスが、現代の民主主義の政治家として市民の利益と幸福の確保に尽くす、あるいはそのようにふるまったとは、塩野さんはいわない。彼はアテネという「国家」の維持管理に努め、そのために市民の安寧など考えもしなかったという。 彼の死にあたって、この人物についての一つのエピソードとそれについての解釈を書いてまとめます。 彼ペリクレスに反感を持ち、辺りはばからず批判・非難・中傷を浴びせ続ける男につきまとわれ、夜遅くまでつきまとって彼の自宅まで罵倒しながら着いてきた男がいたという。

ペリクレスが死んだ紀元前429年以後、強固な意志を持って君臨する第一人者を欠いたアテネは、紀元前404年までの26年間の間に国家としてぼろぼろになり、崩壊します。 アテネ衰退の主犯とされているものは、 「民主政治(民衆政治)」──「デモクラツィア(demokratia)」 に対して 「衆愚政治」──「デマゴジア(demagogia)」 と呼ばれます。どちらも、ギリシア人の発明になる言葉。どちらも「衆(demos)」が主役である、と塩野さんはいう。 とはいえ悪い政治の見本としてあげられる衆愚政治も、民主政治が存在しない国では生まれようがなく、コインの裏表にすぎないのだ、とも。

民主政のリーダー ── 衆愚政のリーダー ── 前者が「誘導する人」ならば後者は「扇動する人」になる、と。 またこう言う。前者は物事のプラス面に光をあてながらリードするタイプであり、後者はマイナス面を暴き出すことで不安を煽るタイプのリーダーである、ゆえにこの

彼らの言に耳を貸し目を貸して、真偽のほどもわからぬ目立つことを拡散して悦に入る「善人」たちの如何に多いことか。 こうしていま我々が衆愚政治に堕ちていくのだとすると、笑えない。 無論ペリクレスひとりが死んですぐアテネが見る影もなく衰亡したのではない。ある程度の時間を掛け、あるときはなだれ落ちるように、アテネの覇権国家としての姿は薄らいでいきます。 積極的な外交や、他国を併合したり支配する意図など持たない孤高な軍事国家スパルタが、なぜ覇権を持ったのか。 マンティネアの戦いはなぜ起きたのか。アテネはなぜ敗北したのか。 ソクラテスとプラトンという二人の哲学者と、他の多くの文人たちがアテネで見たものはなんだったのか。 アテネの命運を決したシチリア遠征は、どのように計画され、どう推移し、なぜあれほど惨憺たる結果になるまでに至ったのか。 ギリシア最強のアテネ軍は、なぜ壊滅したのか。捕虜となった七千人のアテネ市民は、どのようにして死んでいったのか。 紀元前404年、ペロポネソス戦争が終結します。デロス同盟は崩壊しアテネは全面降伏に追い込まれ、スパルタを中心とするペロポネソス同盟はアケメネス朝のペルシアと共に勝利し、27年間続いた戦役が終わったのでした。 ペロポネソス同盟でスパルタに次ぐ強国となったコリントとテーベが要求したアテネへの苛酷な敗戦処理要求は、アテネの市街地をさら地にして男はすべて殺し女子供は奴隷として売り払うというものでしたが、王パウサニアスのスパルタは反論します。

アテネは、生き残ります。しかし「民主政体」と「アテネ海軍」と「アテネ・ピレウス一体化」と「デロス同盟」という、アテネが持っていた貴重な財産を全て奪われ、覇権国家から転げ落ちます。これを塩野さんは、「自滅」という。 かくして、ギリシアは新たな歴史を迎えます。(2024/10/6) 読書メーターの記録より 読了:2024/6/19 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|---|

| 管理番号:S048-059 | 53 史書・編年史 | 出版社:新潮社 | |||||||

| 書名:ギリシア人の物語 3 | 都市国家ギリシアの終焉 | ISBN978-4-10-118114-1 C0122 | |||||||

| 2017年12月 新潮社より刊行した「ギリシア人の物語Ⅲ 新しき力」を文庫版第3巻、第4巻として分冊したもの | |||||||||

| 新潮文庫 し-12-48 11805 | 価格:750Yen | ページ数:292P | 本のサイズ:文庫 | ||||||

| 初版発行:2023/10/1 | 購入:2023/9/30 | カバー装幀:高橋千裕 カバー写真:ソクラテスの彫像(ナポリ国立考古学博物館蔵) ⒸBridgeman Images パルテノン神殿のフリーズ(ルーブル美術館蔵) ⒸLanmasu/Alamy Stock Photo |

|||||||

この巻は、上に書いてあるように「ギリシア人の物語Ⅲ 新しき力」を文庫版第3巻、第4巻として分冊したものの前半です。描かれるのは、ギリシアの都市国家時代が終わり、古代に大帝国を築き新時代を作り一代で消えていった英雄アレクサンドロス(アレキサンダー)が登場する直前まで。 この巻は、上に書いてあるように「ギリシア人の物語Ⅲ 新しき力」を文庫版第3巻、第4巻として分冊したものの前半です。描かれるのは、ギリシアの都市国家時代が終わり、古代に大帝国を築き新時代を作り一代で消えていった英雄アレクサンドロス(アレキサンダー)が登場する直前まで。いまこの時間に読むと、民主主義とか民族主義の台頭とか、団結より分断を志向する風潮とか、いろいろ考えさせられるところがあります。 第一章 アテネの凋落

単純に民主制が衰退して寡頭制になったのではない。どうしていいかわからぬまま指導者のいう制度に流され、それが寡頭制だったから、といえばいいのか。 しかしどんな政治体制であれ、国家の再興に寄与し国民に自信をつけさせられればそれで良かったはず。しかしそうはならなかった。アテネは、自分たちの軍隊を構成する この時代のアテネは、ついに政争の果てに、「自分で考えることの大切さ」を説く思索家ソクラテスを民主政の市民たちが処刑する国家となり果てます。 第二章 脱皮できないスパルタ 軍事的にアテネをようやく制することができた 塩野さんは面白い事をいいます。

なんにしてもスパルタとは文化と縁遠い人々で、自分たちの記録すら全く残さなかったのだそうです。今に残る彼らの言動は、アテネなど他の国が書きしるした史料による。戦うために存在する二人の終身の王や、王を監視するためだけに存在する一年交替の5人のエフェロスという歪んだ政体も、全て第三者が記録したもの。そしてスパルタ市民は、戦うためにだけ存在した兵士であり続け、それゆえにその軍事力が揺らいだとき誇りも国力も持続しなくなります。それがBC371年、と塩野さんはいう。 第三章 テーベの限界 そもそもスパルタを盟主とする「ペロポネソス同盟」の一員に過ぎなかったテーベは、二人の男が登場してから頭をもたげてきます。農園経営者であることから寡頭政にはなじめず民主派となったペロピダスと、ピタゴラス学派に傾斜した哲学青年であったエパミノンダス。彼らはマンティネイア攻略戦で35歳と33歳の兵士として出会います。

しかしたった二人が主導して戦うしかなかった、それしか人材のないテーベは、二人が失われるともう先はありません。 BC362年に行われた「マンティネアの戦い」において、エパミノンダスの作戦は成功しますが、まさに勝利の瞬間彼は槍を受けて戦死します。指揮官が死んだ戦いは負けと思われた当時、この戦いは誰も勝利しない奇妙で無残なものとなります。 第四章 マケドニアの台頭 「そして誰もいなくなった」BC362年の3年後、北方にあるギリシア系のマケドニア王国で、フィリッポスという23歳の若者が王位に就き、その3年後に彼は、アレクサンドロスという息子を授かります。都市国家ですらなかったマケドニアは、王政をいまだに敷いていたこともあり、政治的・軍事的・経済的全ての面でギリシアから見て半分野蛮国でした。 しかしアテネが凋落しスパルタが不敗伝説を破られテーベに人がいなくなったとき、その権力の空白を埋めてくれたのがマケドニア。ギリシアの諸都市国家はこのマケドニアを優遇せざるを得ない。 歴史上「テーベの覇権時代」と呼ばれた時代、王アミンタラの三男として生まれたフィリッポスは、人質としてテーベで過ごし、文化・軍事・経済を徹底的に学びます。 王国に戻り権力争いに勝って王位に就いたフィリッポス二世は、軍制の改革を行います。主力である重装歩兵を、従来の「ホプリーテス Hoplites」から「ファランクス Phalanx」にしたのがその主眼となるもの。「ファランクス」は従来の重装歩兵が持っていた主武装である片手で扱う3.5メートルを、両手で扱う6.5メートルの 彼は軍政の変更から政略の変更まで、さまざまな改革を進めてギリシア自体を掌握しようとしますが、その手段と手法は、あくまで斬新的。ゆっくりゆっくりとその戦略を進めていきます。 しかしその圧力が高まり、ついに何百年の伝統をぶち壊すまでの反発を示したギリシアの都市国家群。なんと、オリンピックなどの競技会があるときは休戦するという絶対の伝統がありますが、デルフォイで開催されるフィリッポス主催の競技会を、スパルタとアテネがボイコットしたのでした。

しかしそのむこうで、待って待って待ち続けた44歳のフィリッポスはBC338年、「カイロネアの戦い(カイロネイアの戦い)」でアテネ・テーベ軍を撃破します──しかしその戦いで決定的な役割を果たしたのは、18歳の嫡男・アレクサンドロスでした。 この父子にどんな亀裂が入ったのか、諸説あります。BC336年に父王が暗殺されたとき、裏で糸を引いたのは息子だという声も上がったそうな。 しかしマケドニアの有力武将たち全員の投票により、次代のマケドニア王は、20歳のアレクサンドロスと決します。

民主主義というものは優れたシステムであるが、一つの政治体系であり、完璧でも正義でもない。その正当性を維持し最大多数の最大幸福という理念を守るためには不断の努力が必要なのだ。 ──と、塩野さんはこれらの書物を通して我々に説いているのではないか。だとすれば、我々はこれにどう応えればいいのだろう。(2024/11/9) 読書メーターの記録より 読了:2024/11/7 |

||||||||||||||

|

|---|

| 管理番号:S048-060 | 53 史書・編年史 |

出版社:新潮社 | |||||||

| 書名:ギリシア人の物語 4 | 新しき力 | ISBN978-4-10-118115-8 C0122 | |||||||

| 2017年12月 新潮社より刊行した「ギリシア人の物語Ⅲ 新しき力」を文庫版第3巻、第4巻として分冊したもの | |||||||||

| 新潮文庫 し-12-49 11814 | 価格:1000Yen | ページ数:494P | 本のサイズ:文庫 | ||||||

| 初版発行:2023/11/1 | 購入:2023/11/3 | カバー装幀:高橋千裕 カバー写真:アレクサンドロスの彫像(アクロポリス博物館蔵)ⒸGeorgette Gouveia/thegamesmenplay.com アレクサンドロス石棺(イスタンブル考古学博物館蔵)ⒸFirdes Sayilan/Shutterstock.com |

|||||||

この巻は、全編アレクサンドロスの生涯を追ったもの。塩野さんのお好みの人物とは、「持続する意志と行動力を持ち、強運に恵まれた男」であると思っていいのでしょうか。だどすれば、塩野さん的にその首座に就くのはユリウス・カエサルでしょうね。では次点はハンニバル・バルカ? チェーザレ・ボルジア? それともアレクサンドロスなんだろうか。 この巻は、全編アレクサンドロスの生涯を追ったもの。塩野さんのお好みの人物とは、「持続する意志と行動力を持ち、強運に恵まれた男」であると思っていいのでしょうか。だどすれば、塩野さん的にその首座に就くのはユリウス・カエサルでしょうね。では次点はハンニバル・バルカ? チェーザレ・ボルジア? それともアレクサンドロスなんだろうか。そこで我々はここで、塩野さんがいままで書いてこなかった、塩野七生節のアレクサンドロスを堪能することになります。 この本は 第一章 息子・アレクサンドロス という章が全体の九割以上を占め、彼の死後の物語が 第二章 ヘレニズム世界 として付け足されます。第二章は、年表を除くと24ページですから、この第一章は分冊される前の前の本のどの章よりはるかに長いのです。惚れ込んでいるんだな。

ここで旧師は、かつての弟子が語る壮大な遠征計画を聴き終わったあと、もっと経験を積んでからでいいのではないか、とやんわりとたしなめます。 しかし21歳の若き王は、若い今だからできるのだ、と生意気なことを言い、師弟は別れます。 こんな人物だったのだ、と塩野さんは言う。 そして生まれてからの生涯をざっと語るのですが、この中で父王フィリッポス2世を、厳しい父であったがこの無鉄砲な嫡男を愛し、当時の考えられる限りの教育を施した男であった、と描写します。従来言われている父子の相克や刺々しい間柄とは違うのだ、と。たしかに熱血漢の息子はしばしば父に反抗していますし父も妥協はしていませんが、それでも時が経てば受け入れているではないか、と。我が子を溺愛する王妃オリンピアスを離婚し、若い娘を妻としたことで間柄は険悪になります。こののちBC336年にフィリッポスは暗殺され、形として父子の対立は解消されないままであったため、犯行の黒幕についてのさまざまな説の中で離婚された妻とアレクサンドロスの結託説は常に存在しました。が、塩野さんは否定的。この自信にあふれた直情的な天才児が、そんな姑息なことをする訳がない、と。 父王の死後、ギリシア内の動揺を兵力と駈け引きで押さえこんだアレクサンドロスは東征に発ちます。これは、ただ単に征服欲による中身のないものではない。ギリシアのエーゲ海における権益が常に脅かされていただけでなく、ペルシアの援助によってギリシア都市国家群の中で覇権を握ろうとする今の流れでは平和はない。「我々」の平和を恒久的に得るには元であるペルシアを叩くしかないではないか、いまこの軍制改革を行う事でギリシア随一の軍事力を持ったマケドニアとその王である私がいる今なら、それができるはずだ、という希有壮大な、しかしある程度裏打ちのある発想に寄るのだと。 アレクサンドロスの周りにいた友人たち、同志たち、忠実な臣下たちの姿も、いろいろ描かれます。 まずは、幼少期より遊び仲間であった同年齢のヘーファイスティオン。姿もそっくりで双子のようだとささやかれ、「ぼくはアキレウスで君はパトロクロス」と言われて笑って受けとめる優しい性格ながら、フィリッポス王による文武両面の厳しい教育を、アレクサンドロスと同じかそれ以上の克己心と心意気でこなした男。アレクサンドロスの「生涯の友」でした。 そして、と二番手に塩野さんが描写するのは「ブケファロス」という馬。牛のような頭部を持つ獰猛で巨大な馬で、わずか12歳のアレクサンドロスが、この誰も乗りこなせない馬を御してみせたという故事が残る怪馬。この馬もアレクサンドロスがその後何十年も手放さずつれて行き、ここぞという戦場では必ず使ったという「友」だったそうな。 そしてクレイトス。アレクサンドロスの19歳年長で、戦いになれば部下を束ね常に真っ先に駆ける息子の身を案じた父王が「守り役」としてつけた、マケドニア人としては珍しい浅黒い肌のため「黒いクレイトス」と呼ばれた武将。騎馬軍団を率いる能力と器量があったといわれますが、王の命を受けたのちは若いアレクサンドロスのサポート役に徹することになりました。 パルメニオン。アレクサンドロスより40歳以上年長で、父王の元でファランクス戦術を確立した武将であり、アレクサンドロスの即位を真っ先に承認してその王位を確立させた男。アレクサンドロスは彼に、常に主兵力である重装歩兵部隊の指揮を預け、自分は総司令官であると共に騎兵部隊を率いて闘い続ける事ができました。 医師フィリッポス。マケドニア王家のホームドクターのようなもの。アレクサンドロスを幼いときから看てきた人で、王の遠征に加わり、常に最前線で戦う王や身近の将兵の治療を一手に引き受け、王の信頼に一度たりとも反しなかった人。 フィロータス。パルメニオンの長男。アレクサンドロスの4歳年長で、「王のコンパニオン」の一人。騎馬軍団の総指揮を任され、先頭に立って敵陣に突進するアレクサンドロスを常にフォローし、マケドニア軍の攻撃面を背負ってきた優秀な武将。 クラテロス。フィロータスと同じ年齢で、「王のコンパニオン」の一人。フィロータス失脚の後、アレクサンドロスの軍の次席指揮官となる。 アレクサンドルを中心にした「王のコンパニオン」にはもっとたくさんの「友」「同志」「忠臣」がいたはず。 しかし塩野さんは、もっと多く描く事をしませんでした。プトレマイオス、ケノス、ネアルコス、アンティパトス、アンティゴノス、ペルディッカス、リシマコス、セレウコス、エウメネス、カッサンドロス、デメトリオス。 アレクサンドロスと共に生き、その心の動きを常に見て、それでもアレクサンドロスの高みに到達できなかった男たち。 それなりに運も実力もある男たちですが、ほとんど名前だけ。末尾の経歴だけ。 ただひたすら、塩野さんは描く。アレクサンドロスの生きざま、戦い方。 「グラニコス」「イッソス」「ガウガメラ」「ヒダスペス」。連戦連勝の戦歴。 そして人柄。

何度も何度も戦場で負傷し、全身傷だらけであっても最後まで兵士の前で歓呼の声を受け、手を上げてそれに応えた「大王」は、その半身である親友ヘーファイスティオンを失ったのち、さらにインダス川を越えた征戦を進めつつ、32歳で病魔に倒れます。

アレクサンドロスは、歴史になにを残したのか。 熱い心と冷静な筆致で、塩野節はさまざまな彼の遺産を語ります。 これがはたして、今の歴史学者の中でどれだけ価値ある言葉なのかはわかりません。 しかし、こんな言葉を残してくれた著者に感謝。  これはおそらく、塩野七生さんの最後の歴史エッセイとなるのでしょう。残念だけれど。 今後こんな大作の塩野節は、味わえないのでしょうね。 だから、感謝します、こんな歴史エッセイをくださって。(2024/11/13) 読書メーターの記録より 読了:2024/11/7 |

|||||||||||||||

聖ヨハネ騎士団とは、元はイタリアの海洋都市国家の一つアマルフィの商人マウロが、十字軍が存在するより半世紀も前にイェルサレム巡礼のための診療所をエジプトのカリフ、すなわちイスラムの有力者に請願して認められた「病院」から始まるそうな。この組織が、半世紀の時の流れの中で、商人による運営からアマルフィという都市国家の衰亡に従って聖職者の、すなわち修道士の手によって運営されるように変貌していき、第一次十字軍の時代にもイェルサレム市内に公式に求められたキリスト教徒の「病院」として存在していたのでした。彼らが、十字軍によるイェルサレムの解放、あるいは陥落ののち、キリスト教徒の王国を守る武装防衛隊として立つ事となります。

聖ヨハネ騎士団とは、元はイタリアの海洋都市国家の一つアマルフィの商人マウロが、十字軍が存在するより半世紀も前にイェルサレム巡礼のための診療所をエジプトのカリフ、すなわちイスラムの有力者に請願して認められた「病院」から始まるそうな。この組織が、半世紀の時の流れの中で、商人による運営からアマルフィという都市国家の衰亡に従って聖職者の、すなわち修道士の手によって運営されるように変貌していき、第一次十字軍の時代にもイェルサレム市内に公式に求められたキリスト教徒の「病院」として存在していたのでした。彼らが、十字軍によるイェルサレムの解放、あるいは陥落ののち、キリスト教徒の王国を守る武装防衛隊として立つ事となります。

家に帰り着いたときに、ペリクレスは初めて口を開いた。だがそれは、男に向けられてのではなく、召使いに命じた言葉だった。

家に帰り着いたときに、ペリクレスは初めて口を開いた。だがそれは、男に向けられてのではなく、召使いに命じた言葉だった。