トップへ戻る 作家/分野 一覧 塩野七生へ戻る |

|

||||||||||||

Ver. 2.2 Ver. 2.2 |

|---|

| 管理番号:S048-008 | 53 史書・編年史 | 出版社:新潮社 | ||||

| 書名:ローマ人の物語1 ローマは一日にして成らず | 発行:1992年 | |||||

| ROMA NO UNO DIE AEDIFICATA EST | 価格:\2200 | ページ数:271P | 本のサイズ:155×210HC | |||

| 初版発行:92/7/7 第6刷:92/9/10 | 購入:91/11/14 | イラスト・装丁:瀬戸 照 伝ルキウス・ユニウス・ブルータス像 | ||||

知力では、ギリシャ人に劣り、 知力では、ギリシャ人に劣り、体力では、ケルトがゲルマンの人々に劣り、 技術力では、エトルリア人に劣り、 経済力では、カルタゴ人に劣る。 それが我らローマ人である。 こう自負していた民族が、なぜ世界史上に一つの時代を築き、長期にわたりそれを維持できたのか。そしてなぜ滅びたのか。 塩野七生氏は、長年にわたるイタリアへの傾倒の末に、この大きな課題に挑戦し、彼女なりの解答をまとめることを決意しました。 歴史とは、人の流れです。よって彼女はこの著作を、歴史ではなく物語とし、第二の故郷であるイタリアを本拠に15年かけてまとめ上げると宣言しました。 しかし、彼女の視点は決して故郷の日本から離れていません。この本には、彼女から見た、歴史を元にした「今」が見えてきます。 ローマ誕生は、伝説によると、トロイア戦争の時に脱出したアイネイアスとわずかなその一族が地中海をさまよったあげくに漂着し、現地の王の娘を妻に迎えたことから始まった、と言われます。それ以後、数世紀の歴史の流れの後で、BC753年ロムルスによってのちにローマと呼ばれた地に王国ができます。これがローマ建国元年となります。 この神話を披瀝した後、塩野さんの筆はまず、都市建設と人間学の考察から説き起こし、未来への計画とはどういう事であるかを語ります。さらにそこから、古代ローマを取り巻いた二つの大きな勢力、エトルリア人とギリシア人の勢力に対して、ローマ人がユニークだった点とは何かを取り上げます。土地に対する考え方、国家の成り立ち、暦、宗教、軍事設備。王権政治でもない、神権政治でもない政治形態。そしてもっともユニークな点、 「敗者さえも自分たちに同化させるこのやり方くらい、ローマの強大化に寄与したことはない」(ブルタルコス『列伝』) の萌芽となる考え方。 初代ロムルスより、ヌマ、トィリウス・オスティリウス、アンコス・マルティウス、タルクィニウス・プリスコ、セルヴィウス・トゥリウス、タルクィニウス。 七人の王の後でできた共和制ローマ。新しい、しかし過去の流れを受け継いだ政治形態、政治改革。戦争。国家存亡の危機。 ケルト族の略奪。独裁官カミルス。サムニウム族への降伏。戦争の天才、エピルス王ピュロス。 若きローマは、ゆっくりと成長します。 最後に、塩野さんはこう言って第一巻を締めくくります。 古代のローマ人が後世に残した真の遺産とは、広大な帝国でもなく、二千年たってもまだ立っている遺跡でもなく、宗教が異なろうと人種や肌の色が違おうと同化してしまった、彼らの開放性ではなかったか。 それなのにわれわれ現代人は、あれからに千年がたっていながら、宗教的には非寛容であり、統治能力よりも経済理念に拘泥し、他民族や他人種を排斥しつづけるのをやめようともしない。「ローマは遙かなり」といわれるのも、時間的な問題だけではないのである。 彼女の、未来に託する思いは、これからどのように書かれていくのでしょうか。 (05/12/24) |

| Ver. 2.3 |

|---|

| 53 史書・編年史 | 出版社:新潮社 | |||||

| 書名:ローマ人の物語2 ハンニバル戦記 | 発行:1993年 | |||||

| BELLUM HANNIBALICUM | 価格:\2600 | ページ数:385P | 本のサイズ:155×206HC | |||

| 初版発行:93/8/7 | 購入:93/8/10 | イラスト・装丁:瀬戸 照 ブブリウス・コルネリウス・スキピオ | ||||

かの有名な殺人鬼、ハンニバル・レクター博士に関する書評と思われた方、落胆してお帰りください。(このネタは前にもやったな(笑)) かの有名な殺人鬼、ハンニバル・レクター博士に関する書評と思われた方、落胆してお帰りください。(このネタは前にもやったな(笑))第一巻で示されたように、初期のローマ、王政から執政官と元老院と市民による統治と変貌したこの国は、周辺国をあるいは併合し、あるいは同盟を結んで勢力を伸ばします。こうしてイタリアの地でローマが、次第に周辺諸国の中で台頭してくるにつれ、さまざまな難敵と出会うことになります。 内陸国であったローマが海と出会い、海にも勢力を伸ばし始めたとき、地中海の覇者であったカルタゴとの対決は、ある意味で不可避でした。 作者は、「読者へ」としるした前書きで、この歴史連作を書くに当たっての自分の考えを述べ、そしてこの巻の中では紀元前264年から前133年間を描き、カルタゴとの激戦、ポエニ戦役を記述すると宣言しました。そして同時にこの時代は、ギリシャの時代の終焉でもあると。 ポエニ戦役、すなわちカルタゴとの戦争は三回に分けられます。 第一次戦役、BC264〜241年。シチリア島の領有をめぐる両国の対決で、カルタゴのプロの海軍に対し、アマチュアのローマ海軍が勝利します。 この敗戦の中で、それを不満とするひとりの武将、ハミルカル・バルカがスペインに渡り、そこに領土を築きました。非業の死を遂げた彼の跡を継いだのは、ハミルカルの女婿ハシュドゥルバル。BC221年に彼が殺されたあとを継いだのは、ハミルカルの長男、ハンニバル・バルカ。当時26歳。 第二次ポエニ戦役、BC219〜201年。 両国のさまざまな軋轢の中で、ハンニバルは、カルタゴ本国の意向を無視し、ローマとの戦いに打って出ます。驚天動地の大遠征、スペインから象の一団を連れた大兵力でイタリアまで。しかも、厳冬のアルプスを越えて。 ロンバルディア平原に現れたハンニバルは、嵐の勢いでイタリア半島を疾駆し、ローマ正規軍団を駆逐します。 軍隊と軍隊の会戦について古今の例を出せば、その10の中に必ず入るであろう会戦の二つが、この戦役で発生します。まず、カンネ(カンネー、カンナエとも)の会戦(BC216年) 。当時の常勝のローマ軍団(歩兵8万+騎兵7千)が、ハンニバル率いる傭兵軍団(歩兵4万+騎兵1万)に完膚無きまでに叩きのめされます。そしてハンニバルは10年以上に渡りイタリア半島で無敗のまま君臨します。 しかし、ローマは最後まで屈せず、ついに最後にひとりの若き執政官にローマの国運をゆだねます。ブブリウス・コルネリウス・スキピオ。 彼とハンニバルの最後の戦い、アフリカのザマの会戦(BC202年)も歴史に名を残します。ハンニバルはついに敗れました。スキピオは新しい称号を手に入れ、これ以後スキピオ・アフリカヌスと呼ばれます。 第三次ポエニ戦役、BC149〜146年。 結果から見ると、あきらかにもはや掃討戦です。カルタゴに勝機はもはやない。 「Delenda est Carthago.(カルタゴは滅ぼされねばならない)」 マルクス・ポルキウス・カトーの執拗な叫び。 本当にカルタゴは滅ぼさるべき相手だったのか。歴史の流れは、時として冷酷です。 優れたリーダーとは何か。こんな解答が示されました。 人なつこく開放的で、あった人は敵でさえも魅了せずにはおかなかったというスキピオとは反対に、ハンニバルには、打ちとけた感じは少しも見られない。兵士たちの輪の中に入るなどということは、彼にはまったくなかった。 それでいて兵士たちは、追いつめられても孤高を崩さないハンニバルに、従いつづけたのである。なぜだろう。 ・・・ 優れたリーダーとは、優秀な才能によって人々を率いていくだけの人間ではない。率いられていく人々に、自分たちがいなくては、と思わせることに成功した人でもある。持続する人間関係は、必ず相互関係である。一方的関係では、持続は望めない。 たしかに。 (06/2/3) |

| Ver. 2.3 |

|---|

| 53 史書・編年史 | 出版社:新潮社 | |||||

| 書名:ローマ人の物語3 勝者の混迷 | 発行:1994年 | |||||

| BELLORUM CIVILIUM | 価格:\2200 | ページ数:263P | 本のサイズ:155×206HC | |||

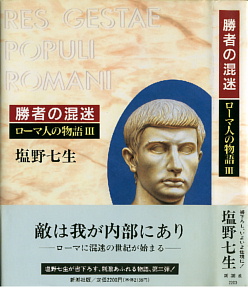

| 初版発行:94/8/5 | 購入:94/8/8 | イラスト・装丁:瀬戸 照 ある貴族の青年像 | ||||

第三次ポエニ戦役の終盤近いBC147年、ティベリウス・センプローニウス・グラックスという若者が落城も間近となったカルタゴの地に到着したところから、この第三巻は始まります。彼はローマ側の総司令官であるスキピオ・エミリアヌスの義理の弟にして、血縁関係によって従兄弟でもあります。また同時に、母はかのスキピオ・アフリカヌス、ハンニバルに勝った名将ブブリウス・コルネリウス・スキピオの娘コルネリアであり、アフリカヌスの孫にあたります。同じくハンニバルと戦って戦死した同名のティベリウス・センプローニウス・グラックスの孫でもあります。 第三次ポエニ戦役の終盤近いBC147年、ティベリウス・センプローニウス・グラックスという若者が落城も間近となったカルタゴの地に到着したところから、この第三巻は始まります。彼はローマ側の総司令官であるスキピオ・エミリアヌスの義理の弟にして、血縁関係によって従兄弟でもあります。また同時に、母はかのスキピオ・アフリカヌス、ハンニバルに勝った名将ブブリウス・コルネリウス・スキピオの娘コルネリアであり、アフリカヌスの孫にあたります。同じくハンニバルと戦って戦死した同名のティベリウス・センプローニウス・グラックスの孫でもあります。つまり、俗に言う「金の匙をくわえてきた」毛並みのいい青年貴族です。 この人物の像は残っていません。そこで作者は、ローマ、カピトリーノ美術館にあったひとつの大理石像、モデルがわかっていないひとつの像に目をとめ、おそらくはこういう顔であったのではないか、と本巻の表紙に使いました。 なぜ彼の像が残っていなかったのか。 ローマがカルタゴに勝利して地中海における覇権を得たとき、急激に成長していった組織であるローマの政体は、内部に様々な矛盾、ひずみ、ゆがみ、不満を抱えていました。富めるものと貧しいもの、権力を持つものと持たないもの、階層間の軋轢。 これらの問題点を解きほぐすように説明しつつ、この問題に正面から取り組んで既得権と戦った若者ティベリウス・グラックス、その弟ガイウス・グラックスの改革を描いてこの巻の1/3が終わります。 勝者ゆえの混迷はまだまだ続きます。階級制度の改革、軍政の改革、国家権力の改革は、軍事的な独裁手段によって解決されます。マリウスとスッラの時代です。 そして、「マーニュ」、ザ・グレートと呼ばれたポンペイウスによる統治。 かつてハンニバルによって、ローマは内臓疾患によって倒れるという予言、これをローマはついに克服したかに見えました。 しかし、真の改革者はこの後に来るのでした。これはBC140年からBC60年までの歴史です。 (06/2/7) |

| Ver. 2.3 |

|---|

| 53 史書・編年史 | 出版社:新潮社 | |||||

| ローマ人の物語4 ユリウス・カエサル ルビコン以前 | 発行:1995年 | |||||

| C. IULIUS CAESAR Ante Rubicinem |

価格:\2900 | ページ数:456P | 本のサイズ:155×206HC | |||

| 初版発行:95/9/30 | 購入:95/10/1 | イラスト・装丁:瀬戸 照 ガイウス・ユリウス・カエサル像 | ||||

この巻では、BC100年からBC49年までの、ひとりの男を中心に描いたローマの歴史をあつかいます。 この巻では、BC100年からBC49年までの、ひとりの男を中心に描いたローマの歴史をあつかいます。その男とは、ガイウス・ユリウス・カエサル。ユリウス一族の、カエサルさんの家の、ガイウス君。だから、某ハリウッド映画でものものしいトーガ姿に身を固めたローマ貴族がカエサルにむかって手を挙げて、 「Hallo, Julius!」 と言ったのは全くの誤り。ま、しょせんハリウッド映画ですからね。(あはは) 古代ローマ史において、最も優れた人物であると塩野さんが太鼓判を押したこの人物とその周辺の歴史を、塩野さんは分厚い二巻に分けて書き記します。惚れ込んでいますね、塩野さん。いわゆる萌えと言うヤツでしょうか? この巻では、カエサルの幼年時代、少年時代、青年時代、壮年時代と順番に追っていきながら、同時に今まで書き残していたローマの文化史的なものを丁寧に描いています。これが面白い。 ローマの家、教育、衣装、生活習慣、美術、文化。クリエンテスとパトローネス、投票による政治的地位、権力構造。 かつての名門貴族ユリウス家の傍流ながら、この一世紀ほどは泣かず飛ばすになっていた家系の中で、持って生まれた才覚とわずかなチャンスをフルに活用してじわじわと名をあげる日々。 ユーモア、女たらし、膨大な借金。 独裁者スッラの恐怖。 国家のあり方の模索。 ガリアへの遠征で得た、実績と信頼と自信。 三頭政治。クラッススとポンペイウス。 読ませます、この巻は。作者の、時代とカエサルという人物への思い入れががんがんと伝わってきます。 かくして、BC49年1月12日、ガイウス・ユリウス・カエサルはルビコン川を渡ります。 「ここを越えれば、人間世界の悲惨。越えなければ、わが破滅。 進もう、神々の待つところへ、われわれを侮辱した敵の待つところへ、賽は投げられた!」 ローマは革新の時を迎えるのです。 (06/2/13) |

| Ver. 2.3 |

|---|

| 53 史書・編年史 | 出版社:新潮社 | |||||

| ローマ人の物語5 ユリウス・カエサル ルビコン以後 | 発行:1996年 | |||||

| C. IULIUS CAESAR Post Rubicinem |

価格:\3000 | ページ数:484P | 本のサイズ:155×206HC | |||

| 初版発行:96/3/30 | 購入:96/4/8 | イラスト・装丁:瀬戸 照 ガイウス・ユリウス・カエサル像 | ||||

BC49年1月よりBC30年までのローマ史です。主役は、ユリウス・カエサル。 BC49年1月よりBC30年までのローマ史です。主役は、ユリウス・カエサル。ただし最後の四半分は、その死後の物語です。 ルビコン川を渡ったカエサルの目的は、簡単ではありません。非常に乱暴な言い方をすれば、こうしなければローマと自分が破滅すると思ったから、かな? さまざまな社会の歪みにねじ曲がったローマをひとつにまとめ、新しい時代に対応できる新しいシステムを築くには、大きな改革と強大な権力の集中が必要であった。それをできるのは自分しかいない。そして今これをしなければ、自分の立場も、地位も、生命も危うくなる。かつてグラックス兄弟が念じてできなかった改革を成すためには、言葉や名声だけではない、それを生かす力が必要である。 だから彼は、ルビコン川を渡り、ポンペイウスに挑戦しました。この巻の前半は、息をもつかせず戦場を駆け回る壮年の軍司令官であり、豊穣なエジプトを自らの財産とした政治家であり、自らが変えた歴史を生き生きと記述する文筆家でした。 様々な改革を断行したガイウス・ユリウス・カエサルは、BC44年3月15日、元老院で暗殺されます。 後継者に指名されていたのは、大方の予想を裏切って、甥の息子であったオクタヴィアヌスという青年でした。当時18歳。 ローマは、年齢と共に人間は育っていくという、ある意味で年長序列、長幼の序を伝統とする人々の国ですから、この年齢では名をあげるどころか、何もさせて貰えない年齢です。しかし、彼はただ者ではなかった。 シェークスピアの有名な舞台劇「ジュリアス・シーザー」は、非常に優れた面白い作品です。マーク・アントニーの追悼演説、いや、デマゴーグは、英語のスピーチとしては最高のものではないでしょうか。 「友よ、ローマ人よ、郷土の人々よ、私の言葉に耳を傾けてくれ!(Friends, Romans, countrymen, lend me your ears. )」 このたたみかけるような出だしは、秀逸などと言う言葉ではとても評価できたとは思えません。 しかし、その言葉によって民衆はカエサル暗殺犯を追い詰める暴徒と化したという解釈を、塩野さんは真っ向から切り捨てます。 彼女は説きます。ローマ元老院はカエサルの功績に対し「国家の父」という称号を与え、民衆は歓呼してそれを認めた、と。その結果、家族と長幼の序を大事にするローマ人にとって、カエサルを殺すことは、国家に対する反逆のみならず、家庭にあってもっとも敬うべき父親を殺したという、人間にとってもっとも恥ずべき重罪であったのだ、と。 とはいえ、時間的要素を別にすれば、歴史はかの劇作家の書いたとおりに進みます。 14年後、33歳の立派な将軍としてローマに帰還したオクタヴィアヌスの前には、もはや誰もいませんでした。 ところでカエサルが癲癇持ちだったという説を、塩野さんは主としてキケロが全く手紙に書いていないという根拠で退けています。個人としては友人でありながら、政治的には敵だったキケロが、カエサルの重大な持病を何らかの記録に残さないはずがない、といいます。そのほかにも根拠をあげていますが、こういう一人歩きした俗説を否定することが意外に難しいと言うことは、ちょっと面白い。 こうはっきり否定された後でも、したり顔で裏付けなしにカエサルが癲癇患者であったと書く人は多いのでしょうね。 カエサルは政治のモットーとして「寛容(クレメンティア)」を掲げ、アウグストゥスは「平和(パクス)」を掲げました。後世に残ったのは「パクス」の方。ローマはこれより、自分の力で平和を維持することができる時代に入ります。 ローマ帝国の開幕です。 (06/2/16) |

| Ver. 2.4 |

|---|

| 53 史書・編年史 | 出版社:新潮社 | |||||

| ローマ人の物語6 パクス・ロマーナ | 発行:1997年 | |||||

| PAX ROMANA | 価格:\2500 | ページ数:338P | 本のサイズ:155×206HC | |||

| 初版発行:97/7/7 第5刷:97/9/20 |

購入:97/9/20 | イラスト・装丁:瀬戸 照 アウグストゥス像 (ローマ、カピトリーノ美術館) |

||||

ギボンだったか誰だったか、正確には覚えていないのですが、アウグストゥスについてこんなことを言っています。 ギボンだったか誰だったか、正確には覚えていないのですが、アウグストゥスについてこんなことを言っています。「彼は、18歳にして偽善の仮面をかぶり、一生それを外さなかった」 今の今までギボンだと思っていたのですが、確信がなくなってしまった。まあ、塩野さん的な言い方ではないですよね。 彼の苦難に満ちた生涯と、彼の人間性がなさしめた業績と、人間の尊厳とを思わせる言葉だと思います。アシモフの初期の小説に、馬鹿者と侮蔑され、血を分けた我が娘にまでも軽蔑され、それでも祖国を守りきるために愚者を演じた男が描かれていますが、それと通じるものがあるのではないかな。 彼の最期の言葉として歴史に残るのは、 「Acta est fabula (芝居は終わった)」 です。 彼はここでほっと息をつき、神君オクタヴィアヌスからただの老人アウグストゥスに戻って笑みを浮かべたのでしょうか? ぼくは違うと思うのです。彼は最期まで、役者の仮面を外さずに逝ったのではないかな。その方が彼らしいと思うから。 共和政治を自由・正義・民主的と考え、帝国制度を弾圧・支配・独裁主義と考える限り、カエサルは悪魔であり、アウグストゥスは非道な専制君主です。 しかしそれは正しいのでしょうか? 民主主義が正しいのかどうかと言う議論なら、こういう反論ができます。最大多数ができうる限り幸福に、安全に、希望を持って生活できる環境を整えることができるのなら、主義思想に束縛される必要があるのか、と。 まして、古代における「民主主義」とはなんぞや。自由を求め、独裁を憎む共和主義者たちの実態とは何か。彼らの提唱する自由な討論と多数決による政治とは何か。 それは奴隷と、下層民の奉仕によってまかなわれる特権階級の衆愚政治に過ぎないのだ、と看破したのはカエサルが最初ではない、おそらくね。しかし、具体的にローマの秩序の根幹たる各階層すべてに対し公平な権利と義務を定め、その制度化を図ったのはカエサルが最初であり、アウグストゥスはその正当な後継者でした。 そして果断で自信と魅力にあふれたカエサルに対し、すべての点で先駆者に劣ることを知り尽くしていた冷静なアウグストゥスは、穏健に、にこやかに、優雅に、じっくりとこの政策を推し進めます。不退転の決意をその偽善の仮面の下に秘めて。 彼を補佐した優れた人物もいます。彼の戦争の下手さは定評があるとさえ言われたもの。しかし、業績は彼のものです。 改革が終わったとき、ローマ元老院、すなわち、直接国政を担うという重荷を体よく外されたかつての特権階層は、感謝と誇りを持ってアウグストゥスに「国家の父」の名を送ります。 まれに見る美男だったと言われる彼は、BC29年、34歳の若さで最高権力者となり、AD14年に77歳で世を去ります。 かくして、ローマの平和の基礎は完璧に築かれ、動乱の時代から平和を守る時代に変わりました。 (06/2/20) |

| Ver. 2.4 |

|---|

| 53 史書・編年史 | 出版社:新潮社 | |||||

| ローマ人の物語7 悪名高き皇帝たち | 発行:1998年 | |||||

| IMPRATORES MALAE FAMAE | 価格:\3400 | ページ数:338P | 本のサイズ:155×206HC | |||

| 初版発行:98/9/30 | 購入:98/10/4 | イラスト・装丁:瀬戸 照 アグリッピーナ | ||||

この巻では、題名の通り歴史上悪名のほうが大きい皇帝たちを描きます。 この巻では、題名の通り歴史上悪名のほうが大きい皇帝たちを描きます。ティベリウス帝 (BC42〜AD37 在位AD14.9.17〜37.3.16) Tiberius Claudius Nero カリグラ帝 (AD12〜41 在位AD37.3.18〜41.1.24) Gaius(Caligula) クラウディウス帝 (BC10〜AD54 在位AD41.1.24〜54.10.13) Tiberius Claudius Drusus ネロ帝 (AD37-68 在位54.10.13〜68.6.9) Lucius Domitius Ahenobarbus(Nero) 彼らのすべてが、もともと後継者として育てられたのではありませんね。 いわば、青天の霹靂で重荷を担ってしまった、あるいは棚ぼたで権力を手にした人々です。 とはいっても、ティベリウスの皇位継承は違うかな。 もともとは、後継者として期待されていたのは、アウグストゥスのただひとりの娘ユリアの子であった、ガイウスとルキウスという二人の兄弟でした。しかし、彼らが早世してしまったので、アウグストゥスは妻リヴィアの連れ子、つまり前の結婚の子であったティベリウスを養子として長年そばに置きました。そういう意味では、皇帝の座の意味も権威も責任もすべて知り尽くした壮年の男が、アウグストゥスの衣鉢を守った、と言ったも良いかもしれない。 生真面目な青年が、自分の生まれからから後継者より補佐官として父を支えることを決意した日々。それが義理の甥の死に伴って後継者となり、第二代皇帝の座に着く。真面目で陽気だがはにかみやで内気な青年が、国民の怨嗟の的となる陰鬱な老帝になるまでに、何があったのか。 人は変わっていくものです。その変わり方を塩野さんはじっくりと塩野式に展開します。 カリグラは、あだ名です。そもそも、ティベリウスの後継者は実子であるドゥルーススか甥であるゲルマニクスであったのですが、どちらも死んでしまったために、人気のあったゲルマニクスの息子ガイウスが帝位に就きます。かつてゲルマニクスと共にガリアで兵舎にいたとき、兵士の使う軍用サンダル(カリガ)のおもちゃを履いていたことから、カリグラと呼ばれて兵士に愛されました。 陰気で猜疑心の強い晩年のティベリウスの後を受けて、絶大な期待と歓呼の声と共に皇帝となった24歳の若者は、自らの愚かさのために命を落とします。 クラウディウスは吃音だったと言います。うまく話ができず、よだれを垂らしたさまは、愚鈍と思われてもしかたがない姿だったそうです。 しかしその、身体的なハンディの下には、冷静な学者の視線がありました。 他の適齢の血縁者がおらず、とりあえずでよいからと扱いやすいショート・リリーフとして帝位に就いたこの男、ただ者ではありません。妻の公然の浮気と軽蔑まで盾に取り、じっくりと政治を進めます。彼の時代に、ガリア人などの蛮族を、ローマ市民へと組み込む大改革が行われます。 「クラウディウスとは、一人では生きていけず、妻に支配されるのに慣れた男だった」 タキトゥスにこき下ろされた奇妙な皇帝です。 16歳と10ヶ月で皇帝の座に着いたネロは、カリグラと同じく、陰鬱な老帝の後を受けて民衆と軍隊の歓呼の声で歴史に登場します。 そして、ローマを混乱へと巻き込みます。善意から始まったものが空回りすると何をもたらすのか。人間はこの後もこの愚行から解放されません。ネロは、ハリウッド映画で有名なキリスト教弾圧以外はあらゆることをやらかし、暗殺されます。 老帝による経済引き締めと、若い放蕩者による浪費と言うパターンが二度繰り返され、ローマは存亡の危機を迎えます。 人が歴史を作るという当たり前のことを、人はつい忘れます。歴史の重みや時代の流れが彼らを動かしたのではない。彼らが動いたから歴史は流れたのだ、ということです。案外、これは忘れられやすい。 ローマの再建には、少し時間がかかりそうです。 (06/2/26) |

| Ver. 2.4 |

|---|

| 53 史書・編年史 | 出版社:新潮社 | |||||

| ローマ人の物語8 危機と克服 | 発行:1999年 | |||||

| CRISIS ET AB EA EXITUS | 価格:\2800 | ページ数:373P | 本のサイズ:155×206HC | |||

| 初版発行:99/9/15 | 購入:99/9/10 | イラスト・装丁:瀬戸 照 ヴェスパシアヌス | ||||

権力が集中し、統制が取れた国家となること。これ自体は間違ったときの流れではありません。優れた福祉システムと、軍事・警察権と、行政・立法のバランスが取れるのであれば、国民は充足感と未来への期待を持ち、社会は安定します。 権力が集中し、統制が取れた国家となること。これ自体は間違ったときの流れではありません。優れた福祉システムと、軍事・警察権と、行政・立法のバランスが取れるのであれば、国民は充足感と未来への期待を持ち、社会は安定します。その権力者が、国家のシステムを動かす責任を放棄し、単に自己の欲望を満たすためにこのシステムを行使したときどうなるか。 社会がゆがむのではない、国が傾くのでもない、財政が破綻するのです。 金がなければ統治はできないのです。 二人の放蕩者がローマの国家システムをおのれの欲望のために浪費したあとに残ったものは、破産状態となった国家でした。金がなければ軍隊は味方に付かず、民意は離れます。 それ故に、ネロのあとに歓呼の声と共に皇帝となった皇帝たちがまず取り組むべき課題は、財政の健全化であるべきで、元老院と民衆と軍隊の支持はそれ故にもたらされるべきものでした。それができなかったために、三人の皇帝が次々と立ち、短命で沈んでいきます。 皇帝ガルバ 在位 AD68/6/18〜69/1/15 皇帝オトー 在位 AD69/1/15〜4/15 皇帝ヴィテリウス 在位 AD69/4/16〜12/20 そして、この人が登場します。そう、表紙の人。 皇帝ヴェスパシアヌス 在位 AD69/12/21〜79/6/24 Titus Flavius Vespasianus (AD9〜79) 地方出身の田舎者で、支配階層ではない。頑健な身体と健全な常識を持ち、たぐいまれな精力と人間的魅力を持った希有な人。 当方の軍司令官として頭角を現し、ネロが30歳で死んだ時点で58歳。 野暮なおっさんだったのでしょう、きっと。飲むときはがんがん飲み、豪快に笑ったのでしょう。だれかれとなく肩を叩き、飲めと杯を出したことでしょう。多分せっかちで短気で、激怒すれば周りのものが飛び上がったでしょう。 民衆も、元老院も、軍隊も、みな何となく違和感がありながら何となく期待したに違いない。 この人は帝国の財政健全化に全力を傾け、税の滞納を許さず、ローマ全土に泣く子も黙る徴税士を派遣しました。 こんなエピソードがあります。ローマの公共トイレにまで税をかけたため、そりゃああんまりじゃないですか、父上、と長男ティトスが諫めに行くと、この息子の前にぐいと銅貨を突きつけて一言、 「これが匂うか?」 ま、多分伝説でしょうね。でも、人間味あふれる逸話です。 惚れ込んでいるのかって? そう、個人的にはローマ史の中でこの人は気に入っています。一番かもしれない。 ローマを舞台にしたハードボイルド・ミステリ「密偵ファルコ」は、この時代を舞台にしていますね。 ヴェスパシアヌスとその息子ティトスとドミティアヌスについては、いろいろな逸話があり、いろいろな描写があります。 しかし、ローマ帝国中興の祖としてのヴェスパシアヌス帝の功績は、揺らぎません。 このヴェスパシアヌスの死後、帝位に就いたのは後継者として認知されていた二人の息子。 皇帝ティトス 在位 AD79/6/24〜81/9/13 Titus Flavius Vespasianus 皇帝ドミティアヌス 在位 AD81/9/14〜96/9/18 Titus Flavius Domitianus 見事なまでに賢兄愚弟を演じてくれた兄弟です。兄ティトス(厳密に言うとこの名で呼ぶのはおかしいんですけどね。まあ習慣上こう呼びます)の治世は、有名なポンペイの悲劇の原因となったヴェスヴィオ火山の噴火やローマの大火などの災害で埋め尽くされ、その後始末が死期を早めたのではないか、と塩野さんは書きます。そして、研修期間もなくいきなり帝位に就いた愚弟は、やることなすこと空回りし、ついには元老院よりこんな処分を受けます。 「ダムナーティオ・メモリアエ Damnatio Memoriae」 記憶抹殺刑 こんなヤツ、いなかったことにしてしまえ、という処置です。ローマのエリートにとって、最大の不名誉だとのこと。 何をやらかしたのでしょうかねぇ。塩野さんはこの処置に疑問があるようです。 かくして、次に登極したのは元老院の中立的立場にいた老人ネルヴァ。五賢帝時代の始まりです。 はたして、この時代に本当に真の平和と栄光がもたらされたのか。 (06/3/10) |

| Ver. 2.4 |

|---|

| 53 史書・編年史 | 出版社:新潮社 | |||||

| ローマ人の物語9 賢帝の時代 | 発行:2000年 | |||||

| Saeculum Aureum | 価格:\3000 | ページ数:390P | 本のサイズ:155×206HC | |||

| 初版発行:00/9/30 | 購入:00/9/29 | イラスト・装丁:瀬戸 照 トライアヌス ハドリアヌス アントニウス・ピウス | ||||

ローマ五賢帝と呼ばれる皇帝は、むろん5人います。 ローマ五賢帝と呼ばれる皇帝は、むろん5人います。先頭に立つ皇帝ネルヴァを高齢とワンポイント・リリーフという理由で外し、最後のマルクス・アウレリウスを別と考えて、この巻では、その間の3人の皇帝を扱っています。 皇帝トライアヌス (生没年:53-117) 在位 AD98/1/27〜117/8/9 皇帝ハドリアヌス (生没年:76-138) 在位 AD117/8/9〜138/7/10 皇帝アントニヌス・ピウス (生没年:86-161) 在位 AD138/7/10〜161/3/7 序章で塩野さんは、第7巻・第8巻を書くために参考にしたローマの歴史家タキトゥス(AD66〜120)が、ネロからドミティアヌスの時代までは書いてくれたのに、トライアヌスについては何も書き残してくれなかったことを嘆いています。そしてその理由についても考察しています。そして、彼がこの時代をたった一行、 「まれにみる幸福な時代」 と評価したことによって、この時代が「五賢帝時代」、「Saeculum Aureum(黄金の時代)」と呼ばれたといいます。 それ故に彼女は、タキトゥスが悪帝と断罪したことによって7巻・8巻を検証し直したように、タキトゥスが「幸福な時代」と絶句するような評価しか残さなかった事を持って、彼ら「賢帝」たちがどのようにして賢帝たり得たのか、賢帝とは何であったのか、なぜローマ人は彼らを賢帝とたたえたのかを検証し直します。 トライアヌス(通常、トラヤヌスと書かれますが、この方が正しい発音に近いのでしょうか?)は、頑健な軍人であり、優れた軍人としてローマ帝国を統治し、ローマの国境線を限界まで押し広げることで国家の安全保障を確保しようとしました。プラグマティックなローマ皇帝たちの中でもひときわプラグマティックな、つまり現実主義的な人物とたたえられました。 トライアヌスの肖像のひとつの前に立ち、塩野さんはこう問うたそうです。 「あなたはなぜ、ああもがんばったのですか?」 そして、彼の心中を憶測して、こう言ったそうです。 「属州出身者として初めてのローマ皇帝だからと思って、人並み以上にがんばったのですね」 この視点が正しいかどうかはわかりませんが、トライアヌスという人物を約20年間為政者として持てたローマ帝国は、幸運でした。 ハドリアヌスは、謎がある人物です。トライアヌスの後を受けて国家の内政を固め、その治世の間にローマ帝国の隅々まで何千キロという距離を踏破しました。現実的で、内省的、しかし冷徹な人です。征服者として武勇に優れた前任者の後を受けて、自分の能力を超えるものとして維持の困難な征服地をあっさり放棄して見せた冷静さを持っています。 ここでも例に出されていますが、ハドリアヌスについてはフランスのM・ユルスナールの「ハドリアヌス帝の回想」という本が有名です。塩野さんの見解はこの本から得たものもあり、違うところもあり。ハドリアヌスの愛人として知られるアンティノウス(この本では「アンティノー」)についてなど、 ゼロとしてもよいほどの知性の欠如 などとあっさりとぶった切っています。お見事、というべきか。 晩年は元老院から嫌われ、死後は危うく「ダムナーティオ・メモリアエ」の処分を受けるところでした。 アントニヌス・ピウスは、新しいことは何もしなかった人、と塩野さんは評します。 彼の治世下では、特筆すべき事は何も起きませんでした。そして前帝とは違い、彼は旅行もほとんどしていません。 しかし、平穏な何も起きなかった時代を演出するための不断の、そして果断な、しかし地道な努力をも、塩野さんは描きます。 ピウス、つまり慈悲深いとされた皇帝の生涯は、彼を父として尊敬し、深く敬愛したその養子、マルクス・アウレリウス帝によって記録されました。 たしかに、偉大な時代、偉大な人々の、黄金の時代でした。 (06/3/21) |

| Ver. 2.4 |

|---|

| 53 史書・編年史 | 出版社:新潮社 | |||||

| ローマ人の物語10 すべての道はローマに通ず | 発行:2001年 | |||||

| Verba Volant, Scripta Manent | 価格:\3000 | ページ数:296P | 本のサイズ:155×206HC | |||

| 初版発行:01/12/20 | 購入:01/12/21 | 表紙:アッピア街道 | ||||

ローマ人の物語 第10巻は、ちょっとおもむきが違います。 ローマ人の物語 第10巻は、ちょっとおもむきが違います。上下方向の歴史を描くのではなくて、左右、というか平面の世界を描きます。 これまでこういう記述がなかったわけではないのですが、今回は集中して、塩野さんがこの物語を書くために集めた「塩野七生の見たローマ」を描きます。 といっても、単なる旅日記にならないのが塩野流ですね。 彼女はこれを、インフラという切り口で描きます。 インフラストラクチャー(infrastructure)とは、そもそもが「下部構造」という意味です。すなわち、生活を支える道路・鉄道・港湾・ダムなど産業基盤の社会資本のことであると共に、学校・病院・公園・社会福祉施設など生活関連の社会資本も含めてインフラと呼びます。 これを彼女は、こういうかたちで切り分けます。 第一部 ハードなインフラ 1 街道 2 橋 3 それを使った人々 4 水道 第二部 ソフトなインフラ 1 医療 2 教育 この分類を元に、塩野さんは執拗に、克明にローマの根幹を成したインフラを描き出します。 惚れ込んでいたのでしょうなぁ、塩野さん。 土木工事と公共性の話になると、彼女の筆はなおさら生き生きとなるようです。 ローマとは、彼女が描いたほどユートピアではないと思いますが、こうも見事に描写されると一緒に惚れ込まざるを得なくなる。 いやはや。 水道工事の、鉛管の話がちょっと気に入りました。常に流れていれば、鉛害も防げたのではないか、という説。 ちょっと突っ込みたい。常に流れていたから鉛が水に溶け込まなかったのではなくて、常に流れていたから単位水量あたりの鉛成分が、人体が代謝機能で排出できる限度以下で治まっていたと考えるべきではないかな? また、石灰成分によるコーティングについては推定ですよね。 ひとつ、道路の構造図のスケッチにミスがあり、後日訂正と謝罪がネットなどで流れました。上手の手からミスが漏れました。 それでも、いやそれだからこそ、彼女の食い入るような惚れ込み方は読んでいて楽しい。 (06/3/29) |

| Ver. 2.5 |

|---|

| 53 史書・編年史 | 出版社:新潮社 | |||||

| ローマ人の物語11 終わりの始まり | 発行:2002年 | |||||

| Finis Principium | 価格:\2800 | ページ数:343P | 本のサイズ:155×206HC | |||

| 初版発行:02/12/10 | 購入:02/12/16 | イラスト・装丁:瀬戸 照 マルクス・アウレリウス セプティミウス・セヴェルス |

||||

皇帝マルクス・アウレリウス (生没年:121/4/26〜180/3/17 在位 161〜180)よりこの巻は始まります。 皇帝マルクス・アウレリウス (生没年:121/4/26〜180/3/17 在位 161〜180)よりこの巻は始まります。五賢帝の最後の一人であり、衆目の一致する「ローマ最善の皇帝」です。哲人皇帝、つまり哲学者としても有名です。その所以は、後世に「自省録」と呼ばれた書を残したことにあります。内省と思索に満ちた古代人の最上の心の叫び、などと賞賛される傑作ですね。 立ち読みで読んだことはありますが、さすがにこの深遠な書は、半可通には重すぎました(わはは)。) この方もまた、数奇な運命をくぐります。ハドリアヌスにその才覚を認められたのは10代前半。そのときハドリアヌスはもう60間近。そこで間につなぎの後継者を入れます。実はそれは最初は、アエリウス・カエサルという当時30歳ぐらいの男でした。彼の病死のあとで、ようやくアントニヌス・ピウスが登場するのです。すなわち、ピウスはつなぎの代打であったわけ。幸運なことに、ハドリアヌスにもアントニヌス・ピウスにも息子はいませんでした。 かくして五賢帝の時代は養子縁組による継承ができ、これが結果として優秀な人材の継続というこちになり、ローマ世界にとって幸運な統治者の連鎖となったのです。 しかし、種々の苦労ののちにマルクス・アウレリウスの統治が晩年に至ったとき、結果としては不幸なことに、彼には男子がいたのです。 映画「グラディエーター」では、マルクスを暗示する老帝が、ラッセル・クロウ演じる将軍に帝権を託そうとしますが、息子コモドゥスが先手を打って老帝を殺し、登極します。 これが、ほぼ定説に近い歴史解釈でした。マルクス・アウレリウスは、愚かな息子に絶望していたが悪い息子は父から帝国をもぎ取り、欲望のままに悪政を強いたのだ、と。 皇帝コモドゥスの、ライオンの皮を頭からかぶり棍棒を手にしてヘラクレスを模した銅像がまさにそれを物語ります。 塩野さんはむろん、定説に安住することを嫌います。彼女の発想はどうでしょうか。説得力があると思いますよ。 さて、とはいえコモドゥスは本当はどうだったのか。時代は彼の暴走を止めえたのか。 絶対権力者が怠惰に悪癖に浸ったとき、国家はどうなるのか。 AD192年12月31日深夜、コモドゥスの愛妾、寝所付き召使い、体育教師によって31歳の皇帝は暗殺され、帝国は内乱時代に突入します。傑出した将軍たちが次々と皇帝を名乗り、3年の動乱のあと、ルキウス・セプティミウス・セヴェルスが勝ち残ります。 軍人皇帝時代と呼ばれる時代です。 頑健な肉体を持ち、優れた軍人感覚を持っていたセヴェルスの治世は、動乱の時代のあとをなんとか支えようとしていました。 しかし、彼には後継者として二人の息子がありました。この息子が、帝国の荒廃を早めます。 カラカラとゲタ。この二人の不仲と、カラカラの無能が不幸を増大させました。 セヴェルスは死の床でつぶやいたといいます。 「わしは、すべてをやった。元老議員でもあった。弁護士もやった。執政官も務めた。大隊長もやった。将軍でもあった。そして、皇帝もやったのだ。つまりは、国家の要職はすべて経験し、しかも充分に勤めあげたという自信ならばある。 だが、今となってみると、そのすべてが無駄であったようだ」 軍人皇帝セプティミウス・セヴェルスは、AD211年2月4日、ブリタニアのヨークで息を引き取りました。 帝国の運命は、無能な息子たちに託されます。 (06/4/7) |

| 管理番号:S048-033 | 53 史書・編年史 | 新潮社 | |

| 書名:ローマ人の物語12 迷走する帝国 | 発行 2003年 | ||

| 初版発行:03/12/15 | 価格:\2800 | ページ数:351P | 装丁:46版ハードカバー |

| 購入:03/12/14 | メモ: | ||

さしものローマ帝国も、屋台骨が揺らぎ、よろめく老人になり始めました。 さしものローマ帝国も、屋台骨が揺らぎ、よろめく老人になり始めました。帝国という視点で見る限り、これは国家経営であり、国防であり、外交であり、統治を描かなくてはいけません。当然、主役はリーダーたる皇帝たちとなります。一庶民の視点など、皆無と言っていい。 ローマの皇帝と言えば映画の邪悪な絶対権力者のイメージでしょうか。 しかし、漫画的な悪の放蕩児と呼べる人は、塩野さんの視野にはいません。ネロでさえも、カラカラでさえも。 ギボンの筆致は、淡々としながらも反キリスト教的で、人間の本性に絶望したような視点だったように思います。ギボンは、五賢帝の時代を最上とし、コンスタンチノポリスの陥落までの長い「平家物語」を書いたと言われます。 同じ素材を、塩野さんはもっと前向きに料理しました。時代は成長期、安定期を過ぎ、帝国としての構造的欠陥がひとつひとつ吹き出してきた下り坂です。もしかしたら、この巻あたりで一番絶望的になってもよかったかもしれません。でも、塩野さんは、軍人皇帝と言われ、シビリアン・コントロールのたががはずれたとされるこの時期の皇帝たちを、一人一人暖かく描きます。ただの兵に担ぎ出された泡沫ではなく、与えられた運命の中で彼らなりに努力した男たちであると。その結果としての失敗まで含めて。 最後に、ディオクレスという武人が登場し、この巻は終わります。 来年の13巻で、キリスト教徒の怨嗟の的、名を改めたディオクレティアヌス帝が帝国にもう一度希望の光を当てます。(多分) 帝国を再統一して新しい制度を定め、四分割し、育て上げた後継者に譲り渡し、(伝説によると)そのまま引退してキャベツ畑に隠居したとされる人です。(だといいな) そのあとの混乱を収拾したのがかの有名なコンスタンティヌス帝で、キリスト教をローマ国教とした「聖人」ですね。 ローマ・ヲタの女性(?)に大人気のユリアヌス帝の短い治世は、そのまた先ですが、13巻でそこまで行くかどうか。 うーむ、難しいネタだ。1年経ったら、感想はまったく変わっているかもしれません。 |

| 管理番号:S048-034 | 53 史書・編年史 | 出版社:新潮社 | ||

| 書名:ローマ人の物語13 最後の努力 | 発行 2004年 | |||

| 初版発行:04/12/25 | 価格:\2600 | ページ数:296P | 装丁:46版ハードカバー | |

| 購入:04/12/23 | メモ: | |||

AC284年、皇帝ディオクレティアヌスは帝位につきます。 AC284年、皇帝ディオクレティアヌスは帝位につきます。皇帝になるまで、彼は軍人としてのキャリアと名声と人望を得ていたはずなのですが、ほとんど記録がないそうです。すなわち、なにか軍事的な活躍があれば必ず記録されるはずなのに、ない。功績がないのに、なぜ皇帝に成れたのか。しかも、兵たちの推挙によって。 これに塩野さんは着目しました。これをどう解釈したか。 彼は、軍官僚として、後方勤務において信頼されていたのではないか、と、彼女は言います。ローマ軍とは兵站で勝つ、と言われた軍隊であり、最前線で示される武力より兵士を後方から支える軍官僚の方が高い評価を得たこともあったのではないか、と解釈します。 面白い着眼点ですね。これによって、一介の武弁であったはずの軍人皇帝が、衰退しかけた帝国を一時的にでも再興したときの施策が、一体どこから生まれてきたのかの説明になります。切歯扼腕する行政官僚として後方にいたからこそ、全体の流れがわかっていたのだ、と言えばいいのかな。 彼は、自分を上級の地位においたままで、正帝(アウグストゥス)をもう一人設けて帝国を二つに分け、さらにそれをそれぞれ二つに分け、副帝(カエサル)を二人置きました。これによって行政・軍事組織を分散し、上級者である自分が最高権威である帝国の施政を決定する、と言う帝国の中央集権的四分割を行ったのです。 この巻では、このシステムの成立・構造・経過、そして、そのシステムの崩壊を扱っています。 ディオクレティアヌスはキリスト教をローマ皇帝として始めて公式に弾圧しました。彼のシステムの欠陥をついて崩壊させ、独自の新しい方法でローマ帝国をもう一度建て直したコンスタンティヌスは、史上初めてキリスト教を優遇し、国教としました。 後世の研究者は、大なり小なりキリスト教の影響下で解釈しますから、当然この二人についてはまったく評価が分かれます。 しかし彼らは、真に対極にあったのか。 ギボンの「衰亡史」を読むと、ローマ帝国はなぜ滅びたのか、より、なぜこれほど長期にわたって維持できたのか、の疑問が湧いてきます。ギボンの時代とは違う、軍事史的・政治史的・技術史的に幅広く展開しないと、真に理解はできないのでしょうね。だとしても、解釈であり、説なのですけれどね。 ぼく個人としては、その方が面白い。 さて、残念ながら(おい)ディオクレティアヌス帝は、キャベツ畑に引退しませんでした。 立派な離宮を建てて余生を送りました。 自分が丹誠込めて作ったシステムが壊され、新しいパラダイムの前に作り直されるさまを目の前に見ながら。 さっそうと現れたコンスタンティヌス帝の生涯より、ディオクレティアヌス帝が何を考えたのかを想像する方が面白い、と思うのは、アマノジャクでしょうか?(笑) 337年5月22日、コンスタンティヌス大帝はニコメディアで病死し、この皇帝とキリスト教の関係を述べてこの巻は終わります。 14巻は、大帝の死後の動乱と、歴史の中で泡のように現れて消えた悲劇の英雄、背教者ユリアヌス帝の桂冠からその若い戦死まで、そしてどこまで描くのでしょうか。テオドシウス大帝の死と、東西ローマ分裂までか。 アシモフのローマ史と同じように、塩野さんは西ローマ帝国の滅亡までを描くのでしょうか。それとも一体どこまで続くのでしょうか。 このあとのローマ史で、面白いところというと、東ローマのユスティニアヌス大帝の麾下の将軍ベリサリウスによるローマ市占領ぐらいしか思いつきません。あと約1000年東ローマは生き残りますが、それだけ。 15巻で終わる予定のようですが、どこまでを「ローマ人の物語」と考えるのでしょうか。 |

| Ver. 2.3 |

| 管理番号:S048-035 | 53 史書・編年史 | 出版社:新潮社 | ||||

| 書名:ローマ人の物語14 キリストの勝利 | 発行:2005年 | |||||

| 価格:\2600 | ページ数:306P | 本のサイズ:155×206HC | ||||

| 初版発行:05/12/30 | 購入:05/12/28 | イラスト・装丁:新潮社装幀室 聖アンブロシウスのモザイク | ||||

キリスト教徒によってのちの「大帝 magnus」の称号を授けられたコンスタンティヌス帝の死後、ローマ帝国は奇妙な迷走を始めます。 キリスト教徒によってのちの「大帝 magnus」の称号を授けられたコンスタンティヌス帝の死後、ローマ帝国は奇妙な迷走を始めます。まずは、コンスタンティヌス帝によって堅固に築かれていた帝国の統治システムと帝権の後継計画が、偶然と思惑によって崩壊していきます。 大帝を補佐する副帝(カエサル)は5人。三人の実子、コンスタンティヌス2世、コンスタンティウス、コンスタンス。そして甥のダルマティウス、ハンニバリアヌス。 大帝が死んだAD337年より13年後、AD350年に皇帝の地位にあったのはコンスタンティウスただ一人。従兄弟たちの父親たち、つまり叔父たちもすべて粛正されています。 かくして一人になった皇帝コンスタンティウスの25年にわたる治世は、波乱の中に進行します。東はササン朝ペルシアが圧力を高め、北からはゲルマン民族と総称される諸民族がローマの国境を脅かします。この国難にあって、一人では広大な帝国を支えられないと気がついたとき、この皇帝はかろうじて生きていた二人の年少の従兄弟に目をつけました。 二人の孤児の父親ユリウス・コンスタンティウスは、コンスタンティウス自身の手によって粛正されています。まず兄のガルスが副帝に立てられ、失政をとがめられて処刑されます。そして最後の一人、ユリアヌス。 25年の間ローマを統治したコンスタンティウスより、そのあとを継いでわずか2年半の統治の皇帝ユリアヌスの方が光を放つのは何故か。 やはりこの、「背教者」、時代に逆らった旧守派的改革者、悲劇のインテリでありながら連戦連勝、熱っぽさ、性急さ、生き急いだその生涯、こういう姿が人の目を集めるのでしょうか。 塩野さんですら、突き放した目で見ようとしているようですが、目を離せなかったようです。 さて、コンスタンティウス、ユリアヌスの次はアンブロシウス。しかし彼は皇帝ではありません。 キリスト教三位一体派(カトリック)のミラノ司教、聖アンブロシウス。この人物を追いながら、キリスト教がいかにしてローマを変えていったか、いかに再生させたか、いかに壊していったかを描きます。 そしてこの聖人と共に来るのは、コンスタンティヌスの次に「大帝」の称号を与えられた皇帝テオドシウス。この人の出自に関しては、今まで知りませんでしたが、なかなか面白いところから名を上げていますね。 彼の15年間の統治ののち、ローマはついに二つに分裂します。西と東に分かれたローマは、こののち二度と統合することはありませんでした。 そして、ローマ人のローマに、最期の時が迫ります。 (06/2/7) |

| Ver. 2.14 |

| 管理番号:S048-036 | 53 史書・編年史 | 出版社:新潮社 | |||||||

| 書名:ローマ人の物語15 ローマ世界の終焉 | ISBN4-10-309624-1 C0322 | ||||||||

| Romani Mundi Finis | 価格:\3000 | ページ数:442P | 本のサイズ:155×206HC | ||||||

| 初版発行:2006/12/15 | 購入:2006/12/16 | 表紙イラスト:クラウディア水道橋(ローマ近郊) | |||||||

ローマ人によるローマ帝国の終焉です。 ローマ人によるローマ帝国の終焉です。この巻を、塩野さんは次の三つに分けました。 第一部 最後のローマ人 AD395〜410年 第二部 ローマ帝国の滅亡 AD410〜476年 第三部 「帝国以後」 AD476年〜 第一部で最後のローマ人という名を勝ち得たのはだれか。東ローマ西ローマどちらの皇帝ではなく、生き延びたローマ元老院の一人でもなく、ローマの正規軍人でもない。 スティリコという蛮族出身の将軍でした。 ヴァンダル族の父を持ち、ローマ女の母を持つこの男を、塩野さんは侠気(おとこぎ)ある人物として描いていますね。皇帝テオドシウスは自分に仕えた忠実なこの男に、弟の娘を自分の養女として妻に与え、家族として迎えましたが、スティリコはこれに答えて皇帝護衛隊長として答えます。そして皇帝テオドシウスは、死の床で息子たちの後見人としてスティリコを指名したのでした。東方を担当する長子アルカディウスと、西方を担当する次子ホノリウス。年齢わずかに18歳と10歳。 さまざまな思惑、駆け引きがあったでしょうが、スティリコは結局、衰亡する帝国というハンディを抱えつつも東西ローマを守りきることに専念し、「最後のローマ人」という名を勝ち取ります。 なるほど、こういう見方もありか。むかし読んだギボンの時より、人物が生き生きと描かれているようです。  ←この巻は、特に地図が多いですね、そういえば。地図のページに赤系統のフラッグを入れると、こんなになりました。(笑) 注目点は青のフラッグなのですが、地図に圧倒されてあまり目立ちませんね。 第二部になると、塩野さん式の人物史ではありますが、核となる人物がいないままで帝国の崩壊が描かれます。 ローマがAD410年にゴート兵によって劫略(ごうりゃく)され、「パクス・ロマーナ」、ローマによる治安維持が機能しないことが決定的になったとき、その後を埋めたのはなんだったのか。ゴート族族長アラリックによって行われた劫略の後、皇帝ホノリウスは西ローマの再建に立ち上がったのか。立ち上がる意志は、能力はあったのか。 アラリックのゴート族、そしてヴァンダル族。最後にアッティラ。もはや帝国には何もできない状態になる。出身すらわからない族長オドアケルにとどめを刺された時、帝国にはもう何も残っていませんでした。 ローマ人によるローマ帝国は、歴史上、AD476年に消滅しました。東帝国はそれを傍観しただけです。 第三部。塩野さんは「パクス・バルバリカ(蛮族による平和)」という言葉を提唱します。 かつてのローマに変わる治安維持能力を、有力蛮族に求めたもの、ということか。ローマ時代の流れを継承し微妙な安定を保った時代を指す言葉としてはある意味秀逸かも知れません。 これを、結果として壊したて中世の動乱に落とし込んだのが「大帝ユスティニアヌス」、東ローマ最大の皇帝だったとしたら歴史の皮肉というべきか。 ローマ人のローマである西ローマ帝国はすでに滅びましたが、その後の動乱の歴史として、テオドリック、アタラリックなどの蛮族と共に東ローマ帝国最大の皇帝ユスティニアヌスと、東ローマ最強の将軍ベリサリウスまで登場したのは、ファンとしては嬉しいところです(おい?)。ここまで描くべきだったのか、と考えるのですが、しかしこれは判断が難しいですね。 塩野さんの人物史としての「ローマ人の物語」は、AD565年3月13日のベリサリウスの死と、その8ヶ月後のAD565年11月14日のユスティニアヌスの死で終わります。ここで「偉大なるローマ」は終焉します。 ローマ史を衰亡の流れだけで見るのではなく、興隆の時期をも見るべきであり、それによってなぜこの国家システムがかくも長期にわたって継続し、その後の歴史に多大な影響を与え得たのかがわかるであろう、という塩野さんの考え方は、かつてぼくが最初にギボンの衰亡史をなんとか読み終えた大学の頃に思っていたことと同じですね。しかしそれを実施できたかどうか、という点で、人間の価値は大きく変わります(笑)。 自分でできなかった歴史へのアプローチを、手法はちょっと違いますが読み終える事ができました。ただ感謝のみです。 塩野さん、15年間ありがとうございました。 (2006/12/31) |

| Ver. 2.22 |

|---|

| 管理番号:S048-039 | 53 史書・編年史 | 出版社:新潮社 | |||||||

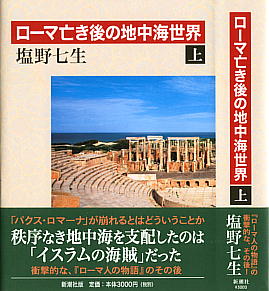

| 書名:ローマ亡き後の地中海世界(上) | ISBN978-4-10-309630-6 C0322 | |||||||||

| ラテン語題:De Mari Nostro Post Deletam Romam I | 価格:3000Yen | ページ数:350P | 本のサイズ:155×206HC | |||||||

| 初版発行:2008/12/20 | 購入:2009/12/22 | 表紙写真:ローマ時代の遺跡のむこうに広がる夏の地中海 (北アフリカ・リビアのレプティス・マーニャから)撮影:青木登(新潮社写真部) |

||||||||

この本は、「ローマ人の物語」、すなわち西ローマ帝国が滅びて、ローマ人が地中海を支配して一定の秩序と平和を維持していた時代が終わったあとの物語です。上下二巻に分けてありますが、上巻ではイスラム世界とキリスト教世界のせめぎ合いと「海賊」がテーマと考えればいいのかな。 この本は、「ローマ人の物語」、すなわち西ローマ帝国が滅びて、ローマ人が地中海を支配して一定の秩序と平和を維持していた時代が終わったあとの物語です。上下二巻に分けてありますが、上巻ではイスラム世界とキリスト教世界のせめぎ合いと「海賊」がテーマと考えればいいのかな。いいのかな、と言うのが、今の時点ではどのようなテーマで上下に分けたのかよくわからないから。 まずまえがきみたいな形で、海賊について2ページ割いています。ここだけ横書きですね。日本語には、海の盗賊を指す言葉として「海賊」の一つしかない、という。 西欧では、英語で言うと、pirateとcorsairの二つがあるそうです。 pirateとはラテン語のpiratesを語源とし、非公認の海賊であったという。 corsairはラテン語のcursariusを語源とし、公認された海賊であるという。 何らかの国家、宗教、所属団体の政治的・軍事的意図によって海賊行為を行うものがcorsairであり、そうでないものがpirateであるのだ、と。ただし、目的が明確であっても成り行きで混同することもあって、必ずしも明確ではなかったらしい、と。 うむ。英語のWikiの説明とは違っているようですが、これは解釈の違いでしょう。 これを読んで、corsairとは私掠船の仲間だな、と船マニアはとりあえず考えました。面白い事に塩野さんの文章では、国家に益を与える海賊行為として英仏戦争の時のフランス私掠船が載っていません。Wikiのcorsairの項にはまずこれが載っているのに。 日本語にはこの区別がなく「海賊」の一つしかない、と言う点は文化的なバックボーンの違いでしょうね。政治的意図を持った「海賊」はいなかったかも知れませんが、元寇に始まる侵略への復讐から始まったと言われる日本人による「倭寇」は、のちに日本・中国・朝鮮の海の無頼漢の跳梁を招き、日本・中国はあるときは連携してこれを取り締まっています。これはcorsairめいた人々がpirateとなっており、分けようがない。また、瀬戸内海の「水軍」は、その母体となる部族・小国の利益代表者であってcorsairそのものだし。 ならば、日本語では純粋な言葉としての「海賊」とは、pirateしかなかったのではないかな。

さて、右に掲げたのはイタリア海軍のエンブレムです。イタリア軍艦旗は、イタリア三色旗の中央にこのエンブレムがデザインされています。 西欧の紋章では、左上が最も格上です。 左上のファースト・クォーターの赤地に黄金のライオンは、ヴィネツィア共和国旗。 右上セカンド・クォーターの白地に赤十字は、ジェノヴァ共和国旗。 左下サード・クォーターの青地に白十字は、アマルフィ共和国旗。 右下フォース・クォーターの赤地に白十字は、ピサ共和国旗。 すなわち群小国が栄枯盛衰を繰り返した中世のイタリア半島で、海洋国家、海軍国家として名をなした4つの国の国旗をあわせたものなのだそうな。下二つはともかくとして、最初の二つは中世の地中海ではたしかに一大勢力であり、優れた海軍を持っていました。 この時代を彩った海上勢力としてはまずイスラム、そしてこれらイタリア海洋国家を上げるべきでしょう。現代のイタリアがこれらの海上国家の末裔であることを誇るのは当然かもしれません。しかし、心意気はともかく、近代イタリア海軍にその伝統が伝わっているなどとはいわないでしょうね? 言われては、この4ヶ国の海軍を支えた海の男たちに申し訳がないと思います。断じて、ね。 現代のイタリア海軍がどうかは、また別な問題。 ローマ帝国とそのあとを継いだ蛮族の国家が消滅し、地中海が、一大勢力に統治された「内海」から、キリスト教文化圏とイスラム教文化圏の境界線、中間地帯となったとき、平和はなくなりました。政治力・軍事力のタガが外れ、海賊が跋扈する海になります。 しかも、当時はキリスト教文化圏は衰退中。片やイスラム教文化圏は、塩野さんの言葉に従うと、インクをぶちまけたように一気に拡大する勃興期。 東は東ローマ帝国が曲がりなりにも存在し、西はイベリア半島を席巻したイスラム軍がかろうじてフランク王国のカール・マルテルに食い止められ、ピレネー山脈を境界としています。しかし地中海には何もない。 この本は、この時代の、イスラムとイスラムに対して、あるときは服従し、あるときは蹂躙され、あるときは抵抗し、あるときは通商をした地中海北岸の国々の物語です。巻末の年表では、オドアケルによる西ローマ帝国滅亡の476年から1830年のフランス軍によるアルジェリア侵攻まで載っていますが、事実上はイスラムがトリポリを征服した7世紀なかばから、十字軍時代が終わった13世紀末プラスアルファぐらいまでと考えていいかな。 巻末には年表の前にカラーの図版があり、52ページにわたってイタリア全土に今も分布するサラセンの塔の写真が掲げられています。 国家を守る海軍力も陸軍力も何もなくなった時代、国民も領主も貴族も修道院も、ただひたすらに水平線を見張って、サラセンの海賊が来れば悲鳴をあげて逃げるしかなかった時代のなごりです。民は略奪され、暴行され、拉致されて奴隷となって死ぬまで使役されました。これが何百年も続いたのでした。 弱いものは強い者の勢力下に入るしかない、これは歴史の必然。それが「人道的」だろうが「非人道的」だろうが、それは結果論。 その時代には、本の最後に出てきたように、命がけで奴隷にされたキリスト教徒を買い求めに行った人々もおりました。塩野さんは十字軍については、軽蔑したように数ページの記述で留め、これらの人々に多くのページを割いています。 彼らは、勇敢な人々であった、たとえそれが、サラセンを儲けさせて一層の略奪を誘発するものだったとしても。文明を守る力がなくなったあとの悲惨を、多少和らげるだけのものであったとしても。 大帝国が滅んだ後の真空地帯を埋めるものがなければ文明は後退する。これを避けるにはどうすればいいのか。 これは、なつかしのSF、アシモフの「ファウンデーション・シリーズ」の初期のモチーフです。 塩野さんがこれを知って書いているとは思いませんが、現代社会においてこれが今まさに起きているのではないか、君たち歴史を学んでこの再現を食い止める努力をすべきはないか、と警鐘を鳴らそうとしているようです。このメタファーが正しいのかどうか、それは鐵太郎にはわかりません。いろいろな社会情勢を見るならば、歴史は今それを繰り返そうとしているのかもしれない。 だとすると、問題提起としてこの本は重要かもしれません。 しかし、下巻には何が書いてあるんだろう? その内容によっては、この文章は書き直す必要が出るんだろうか。(笑) (09/1/19) |

|||||||||||

| Ver. 2.22 |

|---|

| 管理番号:S048-040 | 53 史書・編年史 | 出版社:新潮社 | |||||||

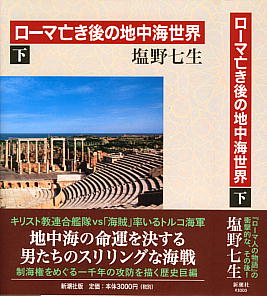

| 書名:ローマ亡き後の地中海世界(下) | ISBN978-4-10-309631-3 C0322 | |||||||||

| ラテン語題:De Mari Nostro Post Deletam Romam II | 価格:3000Yen | ページ数:410P | 本のサイズ:155×206HC | |||||||

| 初版発行:2009/1/30 | 購入:2009/1/31 | 表紙写真:ローマ時代の遺跡のむこうに広がる夏の地中海 (北アフリカ・リビアのレプティス・マーニャから)撮影:青木登(新潮社写真部) |

||||||||

下巻は、1453年のコンスタンティノープル陥落を中心とした時代から始まります。これは、ビザンチン帝国(東ローマ帝国)の終焉であると共に、オスマン・トルコ帝国が地中海世界に本格的に乗り出した時代と思って良いようです。こののちイスラム世界の覇者となったトルコが地中海にも覇を唱え、1571年のレパントの海戦で大敗したのち、その後の政治情勢の変遷を描いて終わります。 下巻は、1453年のコンスタンティノープル陥落を中心とした時代から始まります。これは、ビザンチン帝国(東ローマ帝国)の終焉であると共に、オスマン・トルコ帝国が地中海世界に本格的に乗り出した時代と思って良いようです。こののちイスラム世界の覇者となったトルコが地中海にも覇を唱え、1571年のレパントの海戦で大敗したのち、その後の政治情勢の変遷を描いて終わります。19世紀に行われた「最後のその後」も書かれていますが、この本が描く歴史はこの約120年間ですね。 この期間は、西ローマ帝国が滅亡した西暦476年から約千年を描いた上巻に比較して、とても長いとは言えません。むしろ、極端に短い。 無法者・海賊の歴史として地中海を描いた上巻と対比して、何を描いたのでしょうか。 大国の勃興と地中海への介入、と考えればいいのかな。 まずは、むろんオスマン帝国。 歴史とは、原因があって結果がある、という過去の予兆かが考えると、その歴史はまず、イスラムの聖地の一つバグダッドが、1258年モンゴル帝国軍(指揮官はチンギス・ハーンの孫であるフレグ(1218〜1265))によって陥落し、壊滅させられたことに発すると言う人があるのだそうな。これにより中近東・小アジアに権力の真空地帯ができたのです。イスラム勢力の残党は、その中心地を西へと移動させ、その中で生まれたオスマン・トルコ帝国がやがてイスラム世界の覇者となります。彼らは東ではなく西に眼をむけ、小アジアから海を隔てて領土を拡大しました。コンスタンティノープルの西にあるハドリアノポリス(Hadrianopolis)を、トルコ式にエディルネ(Edirne)と呼んで首都としたのが1365年。通商国家ではないトルコの、新たなスルタンとなったマホメド二世が即位したのは1451年。 トルコがコンスタンティノープル(Constanhinopolis)を陥落させ、ここを首都としてトルコ風にイスタンブール(Istanbul)と呼びました。 地中海は、上巻に引き続いてイスラムの海賊たちの跋扈する状態が続いていましたが、トルコはこれに対して、国家的なお墨付きを与えます。彼らをバックアップしたのではなく、彼らをトルコの海軍として「チャーター」することまで行います。マホメド二世(1432〜1481)、スレイマン一世(1494〜1566)らによって、東ヨーロッパは蚕食されます。

そして、フランス。 フランソワ一世(1494〜1547 在位1515〜1547)の時代に、この国は国際政治の世界に躍り出ます。豊富な人口と肥沃な農村収益のあるフランスは、そもそも国王の姿勢次第でいつでも大国となり得る国家なのです。 フランソワ一世は積極果敢な性格でヨーロッパの政治に介入しますが、彼の反スペインの姿勢のせいで、キリスト教国としての一体の姿勢は、あるときは崩れ、あるときは仏=トルコ同盟で瓦解することすらあります。 それから、スペイン。 スペイン王・カルロス一世(1500〜1558 在位1516〜1556)は、ハプスブルク家出身であり、同時に神聖ローマ皇帝カール五世(在位1519〜1556)でもあります。通商とか、経済とか、民衆の福祉とか、護民という発想の全くない奇妙な征服国家であるスペインの施政下に入ったのはスペイン、ドイツだけではありません。ヴェネツィアを除くイタリア全土が、ほぼ彼の勢力下に入ります。 法王庁もあります。 実質的な領土や権力は少ない上に、ルネサンスの時代に入って宗教的な権威はやや薄れていますが、カトリック教会の総本山として、カトリック諸国にたいしてその命令権と言いますか、決して無視できない存在です。 そして、ヴェネツィア共和国。 国家の規模としては大国と言えないけれど、この大国の狭間で通商・外交・諜報・海上戦力によって常に生き残りを目指します。 冷静で、したたかで、商人としての倫理原則は断固守りつつも政治的には機会主義をモットーとした国家です。この国の場合、塩野さんの見方もありますが、個人名よりも国家としての名前がまず出てきます。また、その日和見の姿勢から国際間ではあるときは軽蔑されて嫌われるにもかかわらず、塩野さんは常にこの国に暖かい視線を注ぎますね。 ある意味で、どの国が覇権をとってもろくな事になりそうにないこの時代で、各国は暗躍と戦争を繰り返します。 時代を描くとき、その時代を具現した人物に焦点を当てるのが塩野流ですが、今回彼女がスポットを当てた人々の中で、しかたないからこの人に注目した、という感じの人物もいますね。「萌え」が感じられない、といったらいいのか。 まずは、海賊「赤ひげ」。レスボス島生まれのギリシャ人で、イスラムに改宗後はハイルディーン(Khair-ad-Din)と呼ばれたそうですが、イタリア語で「バルバロッサ (Barbarossa 赤ひげ)」と呼ばれた男。海賊の頭目として名を上げ、トルコと同盟したフランスの港に居座って「みかじめ料」をせしめるなど上手く立ち回り、スルタン・スレイマンによって最終的にはトルコ海軍司令官にまでなった男です。彼の数奇な運命を追いつつも、冷血、としか言いようのないその生涯に対して好感を持っているとは思いにくい。 そしてその好敵手となったジェノヴァの船乗り、アンドレア・ドーリア(1466〜1560)。海の傭兵隊長として、フランス海軍に所属したりスペイン側の海軍司令官を務めたりしています。戦略に長けた優れた海将であり、現代イタリアでは高い評価をされているようなのですが、スペイン王の命令による同盟相手への裏切り行為など、どうもすっきりしない評価になりますね。 コンスタンティノープルの陥落、ロードス島攻防記、レパントの海戦については、前の自分の諸作を読んでください、というところが塩野さんらしいかな。20年以上前の著作なのに、書いた本の内容に今もなお自信を持っていますね。 その時には(ヴェネツィアが参加しなかったために)書かなかった戦記、マルタ島攻防記について少しページを割いています。 ロードス島を追われたヨハネ騎士団が、新たに宗主となったスペイン王に与えられたのが荒涼としたマルタ島。マルタ騎士団と呼ばれた彼らは、そこを徹底的に要塞化します。四方に散った援軍要請に答える国がほとんどないのはいつもの通りだが、ラ・ヴァレッテ騎士団長はイタリアからの志願兵4000を含めて約9000の兵と500人ほどの騎士を率いて、5万人のトルコ軍を迎え撃ちました。 4ヶ月後、1665年8月にトルコ軍は撤退します。この勝利は、キリスト教世界中に喧伝され、希望を与えたという。 あのイスラム海賊に対しても、断固として戦えば勝つことができると。 レパントの海戦の遠因は、スルタン・スレイマンのあとを継いだセリム二世が、高度な政治判断のできない俗物であったため、という。 そして塩野さんはこんな事を言います。

かくして、トルコと西欧の接点で、タテマエと宗教的熱狂の下で交易ルートを確保していたヴェネツィアの思惑は外れ、トルコはヴェネツィア領のキプロスに食指を延ばし、東地中海の利害のバランスは大きく崩れる。これがレパントの海戦に至るのである、という。そしてレパントの戦いがもたらしたものとは、キリスト教世界がイスラム教世界に勝ったと言うことではない、新たな歴史の回廊を開いただけであったという時代解釈は、塩野さん本人の「レパントの海戦」のなかで述べられていますが、この本の中で再び視点を変えて書かれています。こういう解釈もありか。 この戦いのあと、レパントの海戦を主導しつつキリスト教世界の「団結」のありように絶望したヴェネツィアはトルコと単独講和し、イスラム海賊との戦いを生涯の目的とするマルタ騎士団は「裏切り者」ヴェネツィアへの海賊行為をおおっぴらに行うようになり、トルコは国威が徐々に衰え始め、強大な海上艦隊が張り子の虎であったことが暴露されたスペインは数年後英国上陸を企てて「無敵艦隊」の愚行に失敗し、そして地中海世界は歴史の主役の座から退いていくこととなるのです。 ここまでの歴史を描いて、この本は終わります。 イスラム教徒キリスト教の違いについて、一つ面白い事を例として出しています。 キリスト教、ローマの法王庁よりも特にスペイン人は、棄教したものを許さず、またイスラムから改宗することを認めません。 イスラム教では、キリスト教として生まれようがどうであろうが、イスラムとなってアラーの神を認めたものは、レベルの差はあるにしても仲間として認めるのだという。キリスト教徒出身のイスラム海賊も多いし、トルコ皇帝の親衛隊、イエニチェリは改宗したキリスト教徒の子供と決まっています。 この差が二つの宗教の興亡にどうかかわるのか、いろいろと考えさせるものがあります。 話のもっていき方なんですが、原因をここから引っかけていいの? そこまで遡ったら、話の分岐点がおかしくならないか? と言いたくなるところもいくつか。歴史の流れの元をたどるのは、難しいですねぇ。 そうそう、塩野さん、相変わらずヴェネツィアに惚れてますな。そんな歴史解釈もありかもしれない。 最後になりますが、レパント後の歴史を総括したのち附録の一で、ローマ帝国と、ヴェネツィア共和国と、スペイン王国、この地中海の海軍大国であった三つの国が、どのような海賊対策を行い、どのような成果を上げたのかも総括します。 この最後の言葉が、忌忌々しげで吐き捨てるようだ、と思ったのは、鐵太郎がスペインという国の歴史について、現代史以外はまったく好意を持てないせいでそう読めるのかもしれない。 歴史を見るとき、やっぱりどうしても国や、民族や、歴史上の人物に肩入れしたくなるものです。そしてその逆に、嫌いなものも出てしまうもんですね。まぁ、それが歴史を楽しむ方法の一つかもしれないけどね。(笑) (09/2/17) |

||||||||||||||||||||||||||||