トップへ戻る 作家/分野 一覧 |

|

|

|||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 管理番号 | 書 名 | 翻訳者 | メ モ | |

|---|---|---|---|---|

| V016-001 | 八十日間世界一周 | 鈴木啓二 | 1870年代の世界の大きさとは? | |

| V016-002-006 | 海底二万里 | 大友徳明 村松 潔 |

謎の潜水艦とネモ船長の物語 | |

|

Ver. 3.01 |

|---|

| 管理番号:V016-001 | 24 近代冒険小説 |

出版社:岩波書店 | |||||||

| 書名:八十日間世界一周 | ISBN978-4-00-325693-X | ||||||||

| 原題:Le tour du monde en quatre-vingt jours(1872) | 翻訳者:鈴木啓二 | ||||||||

| 岩波文庫 赤569-3 32-569-3 | 価格:960Yen | ページ数:480P | 本のサイズ:文庫 | ||||||

| 初版発行:01/4/16 第9刷:12/4/24 | 購入:2013/9/26 | カバー:中野達彦 | |||||||

まず、お金の換算から始めましょう。 まず、お金の換算から始めましょう。この時代は、1870年代。英国の主要通貨ポンドは、約二万円と考えて差し支えないと思います。 鐵太郎的な根拠は、ここ。 ホームズ時代の貨幣価値 この時代は、英国でシャーロック・ホームズが活躍を始める直前くらいだから。そしてこの本はフランスのヴェルヌのもの。であるから、フランスの通貨フランを考える必要があります。 27ページで、銀行強盗の被害額55,000ポンドは1,375,000フランだと換算率が記されていますので、 当時の1フラン=当時の0.04ポンド≒現代の800円 ということになります。ふむ。 そしてあとの方に出てくる換算によって、当時の1米ドルは5フランに相当したらしい。 つまり 当時の1ドル≒現在の4000円 と思っていいのかも。 これは、当時のアメリカの小説、「若草物語」とか「大草原の小さな家」などを読む時の参考になるかな。「ケティ物語」や「あしながおじさん」は、もうちょっと後の時代ですが。 しかしそうすると、実はちょっと気になる。 モンテ・クリスト伯の主要な時代は、1830年代終わりころ。この頃の貨幣価値を、当時の1フラン≒現代の二千円 としました。とすると、半世紀のうちにフランの貨幣価値は半分以下に落ちたことになります。 ほんとうか? フランスの経済的な衰亡、いや変動がこれほどあったということ? とりあえず、しかたない。わからないけれど、こう考えて読むこととします。 さてこの物語は、ある英国紳士たちが「革新クラブ(The Reform Club)」というロンドンのとあるクラブでささやかな議論をし、賭をしたことで始まります。 内容は、八十日で世界一周はできるのか、ということ。 できる、といいきったのはフィリアス・フォッグ(Phileas Fogg)氏。 問答の末、ちょっと意固地になったアンドリュー・ステュアート氏はこう返します。

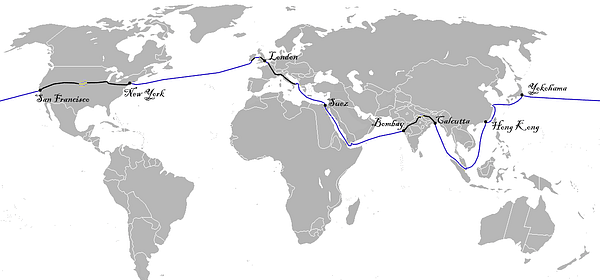

1872年10月2日水曜日のことでした。こともなげにフォッグ氏は、12月21日の夜8時45分にこのクラブに戻る、もし戻らなければベアリング兄弟銀行にある彼の口座の二万ポンド(四億円!)は、賭の相手となったクラブの会員のものだといい、そのまま途中になっているホイスト(トランプの勝負)を再開します。 その旅程は、モーニング・クロニクル紙に書かれていたもの。

当時、ちょうどインド亜大陸を横断する鉄道が開通したというニュースがヨーロッパを賑わせていたそうです。そんな時代を背景にしており、西ヨーロッパの文字を読み書きできる階層が、世界に対して目を向け興味を抱いていた時代だったとも言えます。  主人公は、実はこのフォッグ氏(右)ではありません。ジャンという職を求めていた青年(下)。年は三十前後。実はこのジャン、正式な名前が分からない。分からなくてもいいのかな。通り名はあります。 「どこでも通用するもの」という意味で、英語の「マスターキー」に相当する「パスパルトゥー」というもの。この、ジャン・パスパルトゥー(Jean Passepartout)という名で、彼はこの物語の語り手になります。  彼がこのフォッグ氏の召使いになったのは、フォッグ氏が前任者の仕え具合が気に入らなかったから。なにが気に入らないかというと、フォッグ氏のひげ剃り用の湯の温度を、指示された華氏90度(32.2℃)ではなく華氏84度(28.9℃)で持ってきたのです。これが、異常なまでに几帳面なフォッグ氏の逆鱗に触れたというわけ。 彼がこのフォッグ氏の召使いになったのは、フォッグ氏が前任者の仕え具合が気に入らなかったから。なにが気に入らないかというと、フォッグ氏のひげ剃り用の湯の温度を、指示された華氏90度(32.2℃)ではなく華氏84度(28.9℃)で持ってきたのです。これが、異常なまでに几帳面なフォッグ氏の逆鱗に触れたというわけ。とあるサイトで、この温度を1℃(摂氏1度)間違えたために、という記述がありましたが、岩波文庫のこの版では華氏で6度です。 パスパルトゥーくんは、それまであちこちでサーカスの団員とか体操教師、消防士などをやっていたのですが、真面目で堅実で規則正しい仕事に就きたいとフォッグ氏の募集に応じたとのでした。 しかしまさか、就職したその日の夕方に、この決まり切った日常以外に生活の場はないはずの几帳面なフォッグ氏が世界一周の旅に出るとは、夢にも思っていなかったのでした。 ネタバレを恐れず言い切ってしまうと、この旅はフォッグ氏の冷静沈着な姿と断固たる決意それにとんでもない発想、そしてパスパルトゥーくんの機転とコミカルな冒険、旅で出会ったインドの美しい未亡人と謎の英国刑事という組み合わせで、見事にこの賭を成功させます。最後の土壇場でハラハラしますが、そこはそれストーリーテラーの腕というもの。 フォッグ氏の得たものが、きっちりした計算も時には漏れることと計算ではとてもまかなえない宝物、そして紳士としての意地だけであったとしても、ともかく面白い。あり得ない話だと言う事ははっきりしていますけど、そう見せないのが作家ヴェルヌの腕か。 当時のヨーロッパ人にとっては、インド、中国、日本、そしてアメリカという行ったことのない世界を面白おかしく見せてくれた観光ガイド的なところもあり、この物語が大評判を取ったのもよく分かります。現代の視点で見ても面白いもの。 たとえその世界が、どこかずれたアジア世界だったりステレオタイプなアメリカ人たちだったとしても。 さて、何十年ぶりかで、しかも抄訳でなくきちんとした翻訳(しかも岩波文庫だぜ!)で読み直してみますと、新たにいろいろ面白い事がわかってきます。 まずフォッグ氏。ヴェルヌはこれを、イギリス人の典型と言うよりカリカチュアとして描いたはずです。その経歴も人物像も謎。堅苦しく、目的以外に目もくれず、女性にはいかなる場合でも紳士として振る舞うが決して言い寄ったりしない。どこへ行っても英国人としての堅苦しい精神を失わない。いかなる場合にも表情一つかえない。 そして問題が起きると、その恐るべき金払いの良さで切り抜けます。 象一頭買うために、また罪を犯した保釈金を払うために、平然と二千ポンド(四千万円)支払います。 香港から雇ったスクーナーでは、一日に百ポンド、期限までに上海に着けたらさらに二百ポンドを保証します。 大西洋を横断するために、小さな船を六万ドルで買い取ります。これは、二億四千万円に相当するもの。 その外見は冷酷そのものといった風情なのですが、実は心の中には、秘めた熱い心が宿っているという。 これ、イギリス人なのか、と読みながら思ったのです、実は。 キャラクター的には、これはまさしくもう一人のモンテ・クリスト伯ではないですか。そう思って経歴を見直すと、ヴェルヌはデュマ父子と親交があったらしい。これは、この岩波の本の解説でも言及されていません。 フランス人にとって、明るく元気で屈しない若者パスパルトゥーの姿も自分たちの代表でしょうが、一見冷たい超人であるフォッグ氏も自分たちの憧れの姿の一つだったんじゃないのかな。今回そんな事を考えました。 そんな読み方も、面白いじゃありませんか。(2014/7/4) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Ver. 3.02 |

|---|

| 管理番号:V016-002・003・004 | 24 近代冒険小説 |

出版社:偕成社 | |||||||

| 書名:海底二万里 [上] | ISBN978-4-03-652360-3 C8397 | ||||||||

| 原題:Vingt mille lieues sous les mers(1870) | 翻訳者:大友徳明 | ||||||||

| 偕成社文庫 3236 | 価格:700Yen | ページ数:350P | 本のサイズ:130×180SC | ||||||

| 初版発行:1999/10 第5刷:2007/8 | 購入:2016/6/27 | カバー・挿絵:ド・ヌーヴィル&エドワール・リウ カバーデザイン:工藤強勝+小久保弘子 |

|||||||

| 書名:海底二万里 [中] | ISBN978-4-03-652370-8 C8397 | ||||||||

| 偕成社文庫 3237 | 価格:700Yen | ページ数:350P | 本のサイズ:130×180SC | ||||||

| 初版発行:1999/10 第3刷:2005/3 | 購入:2016/6/26 | カバー・挿絵:ド・ヌーヴィル&エドワール・リウ カバーデザイン:工藤強勝+小久保弘子 |

|||||||

| 書名:海底二万里 [下] | ISBN978-4-03-652380-5 C8397 | ||||||||

| 偕成社文庫 3238 | 価格:700Yen | ページ数:342P | 本のサイズ:130×180SC | ||||||

| 初版発行:1999/10 | 購入:2016/6/26 | カバー・挿絵:ド・ヌーヴィル&エドワール・リウ カバーデザイン:工藤強勝+小久保弘子 |

|||||||

| 管理番号:V016-005・006 | 出版社:新潮社 | ||||||||

| 書名:海底二万里 [上] | ISBN978-4-10-204402-5 C0197 | ||||||||

| 原題:Vingt mille lieues sous les mers(1870) | 翻訳者:村松 潔 | ||||||||

| 新潮文庫 ウ2-2 9520 | 価格:630Yen | ページ数:480P | 本のサイズ:文庫 | ||||||

| 初版発行:12/9/1 第3刷:13/6/5 | 購入:2016/7/2 | 扉絵:エドワール・リュー 挿画:アルフォンス・ド・ヌーヴィル カバー装画:影山 徹 カバーデザイン:新潮社装幀室 |

|||||||

| 書名:海底二万里 [下] | ISBN978-4-10-204403-2 C0197 | ||||||||

| 新潮文庫 ウ2-3 9521 | 価格:630Yen | ページ数:576P | 本のサイズ:文庫 | ||||||

| 初版発行:12/9/1 第3刷:13/6/5 | 購入:2016/7/2 | 扉絵:エドワール・リュー 挿画:アルフォンス・ド・ヌーヴィル カバー装画:影山 徹 カバーデザイン:新潮社装幀室 |

|||||||

ディズニープロダクションが、1954年にこれを原作とする映画 「海底二万哩」(20000 Leagues Under the Sea)を作りました。 ディズニープロダクションが、1954年にこれを原作とする映画 「海底二万哩」(20000 Leagues Under the Sea)を作りました。今まで見る機会がなかったのですが、先日、テレビで始めてる事ができました。この映画の、意外に(といっては失礼ながら)優れたできばえに驚き、子どもの頃に翻訳を読んだことを思い出して、改めて読み直してみたいと思ったのでした。   で、いろいろと選んでみて、子供向けですが偕成社文庫のものと、新潮文庫を選んでみました。どちらも抄訳ではなく完訳版です。 で、いろいろと選んでみて、子供向けですが偕成社文庫のものと、新潮文庫を選んでみました。どちらも抄訳ではなく完訳版です。偕成社のものは若年層向きと言うことでルビ付きで言葉も優しいのですが、完成度としてはどちらも甲乙つけがたいかな。 まず、邦題について。ディズニーの映画は、「海底二万マイル」 として放映されましたが、言葉としてはむろん誤訳です。原作の二万里(Vingt mille lieues)とは、フランス語のリュー。新潮文庫のあとがきで

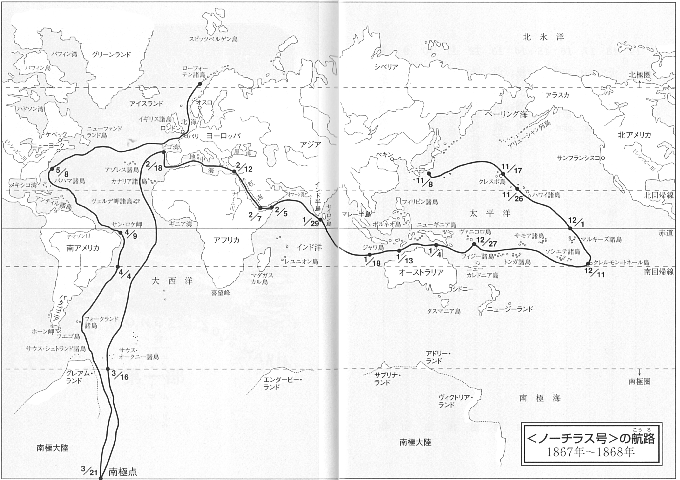

鐵太郎の記憶によると、モンテ・クリスト伯の時にも出てきたのですが、フランス革命時にフランスの度量単位はメートル法を規準とするものとなり、lieueはそれまでの約4.444kmからジャスト4kmに定義し直されたはずです。ですからヴェルヌの言葉は間違っていないはずじゃないかな。 しかしこの本には、ピエ(フランスのフィート 324.84mm)、プス(フランスのインチ 27.07mm)、トワーズ(尋 1.949m)など、当時一般的にはまだ使われていたのであろう昔の単位がたくさん出てきます。となると、翻訳者が混乱したのもしかたないのか。 というわけで、この物語は8万km、つまり地球の赤道を二回まわるほどの距離の、それも海の底の航海記なのです。 マイルという単位は、リューとかそれに近い日本の里(約3900km)では座りがよくないと思った日本の翻訳者がつけたもの、と思えば良いのかな。陸マイル(1609.344m)、海のマイルつまり海里(1852m)のどちらも全然リューとは違いますからね。 登場人物は何人かいますが、四人の名前を挙げればほかは黒子みたいなもの。 語り手は、わたし。パリ自然史博物館教授ピエール・アロナクス(Pierre Aronnax)。40歳。 わたしの使用人、コンセイユ(Conseil)。その名は 「忠告」 という意味で、手先が器用で勉強熱心なフランドル人。30歳。 後から合流するのは、カナダ人の銛打ち、ネッド・ランド。180cmを越える長身で、年の頃は40歳ほど。 そして、謎の潜水艦ノーチラス号(Nautilus)の、謎のネモ船長。35歳くらいなのか50歳なのかまったくわからない。 この物語は、1866年に発見された海の怪事件が発端となります。海上に、紡錘形の 「巨大なもの」 がいるらしい、という。目撃情報も、大きさからして60メートル程度という控えめなものから、幅1500メートル、全長4500メートルという極端なものまでさまざま。この物体が、どうやら動いているらしい。しかも、かなりの速度で。 ただ発見しただけではない。その物体と大型船がぶつかって船底に大穴を開けられるという事件が起きます。こうなると冒険心では誰にも負けない(と、フランス人は偏見をもって見ているようですが(笑))アメリカ人は、軍艦を仕立ててこの物体、おそらくは巨大生物を追って退治することを決意します。ファラガット艦長麾下の高速フリゲート艦エイブラハム・リンカーン号が、ニューヨークからその遠征に旅立つこととなったのですが、たまたまニューヨークにいて、この巨大生物がイッカクの一種ではないかという説を発表したわたし、アロナクス教授がフネに同乗しないかと持ちかけられたのでした。 艦には、有名なカナダの、賞金稼ぎの銛打ちであるネッド・ランドも乗船しています。 ニューヨークを出港したリンカーン号は大西洋を探索し、南下してホーン岬を越えて太平洋まで向かい、ようやく日本近海でそれを発見したのでした。巨大なクジラかと思われる相手に執拗に食い下がったリンカーン号ですが、反撃を受けます。甲板にいたわたしは、海に投げ出されたのでした。あとを追って飛びこんだコンセイユに助けられて海を漂い、ネッド・ランドと合流。なんと彼は、浮かぶ鋼鉄の板の上にいたのでした。 これが、当時の科学レベルを遙かに超える潜水艦ノーチラス号であったのでした。 紆余曲折の上、彼らは日本近海に始まるノーチラス号による海の冒険航海に参加する事となったのでした。 「客」 という名の捕虜として。 彼らの航海は、下の地図のようなもの。日本近海からハワイ、南太平洋を回ってサモア、トンガ、フィジー諸島。ニューギニアからジャワ島を通ってセイロン島。そして紅海に入ります。この時点では建造中で完成していなかったスエズ運河(1869年11月完成)を通らず、その下の岩盤に自然にできたトンネルを通るという方法で地中海に入ったのち、スペインのビゴ湾を経て一路南下し、なんと海中からのルートで南極に到達します。  南極に人類が到達したのは1911年のアムンセン隊ですので、南極が大陸であること、零下40度から50度にもなる極寒の場所であることはまだわかっていなかった時代。 その帰途、氷に閉じ込められて危ういところまでいくスリリングな事件を経て、ノーチラス号はアメリカ沿岸を北上し、イギリス海峡を抜けてノルウェー沿岸にまで達したのでした。 ここで、脱出の機会をずっと狙っていたネッド・ランドの提案で三人は脱出します。しかし潜水艦はフェロー諸島とロフォーテン諸島の間にある メインのストーリーは、こういう冒険物語。しかしこの本の半分以上を彩るのは、アロナクス教授とコンセイユが見つけて分類した膨大な量の生物の一覧。当時知られ分類された名前ですので、みな現代でも検索できるもの。当時とは分類法が変わっていますので、そのあたりを調べるのも一興かな。またあきらかに想像で書かれたようなところもありますので、今の目で見るとおかしいところがあります。それはそれでまたよし。 当時、ヨーロッパは産業革命が進み、植民地支配によってヨーロッパ人が世界に目を向けていた時代です。世界のさまざまなエキゾチックな世界を見たがる人は多く、そのほとんどが海外など夢でしかなかったのですから、そういう意味で楽しい読み物だったのでしょう。 しかしこの本に書かれているもうひとつのテーマがあります。 謎のネモ船長とノーチラス号の乗組員は、国籍も人種もわかりません。ネモ船長以外は三人の 「客」 とは口をききません。彼らの間での会話は、三人にはまったくわからない特殊な言葉。ただ一人だけ、苦痛にあえいでフランス語で悲鳴をあげた者がいますが、それだけ。彼らは、いったい何者だったのか。 ネモ船長のことばの端々から、彼らはいわゆる文明社会からはみ出した人々である事が語られます。しかも、ただのはみ出し者ではなく、迫害を受けた人々らしい。文明社会に対する恨み、復讐を考えている節がある。なんと、軍艦に対して攻撃を加える描写もある。 これは、当時の知識層の中でのある種の思いを伝えていたのか。 なるほど、奥が深い。子供だけに読ませておくのはもったいない。 科学技術の点で、突っ込みどころはいろいろ。 電気推進だというノーチラス号には、発動機や送風機の描写がありません。照明についての記述も、わずかに強力照明としてアーク灯の描写があるだけ。それもそのはず、この時代にはまだ白熱電球も電動モーターも内燃機関による発電機も実用化されておらず、化学電池で潜水艦を推進させる技術の困難さ、非効率さなど何もわかっていなかった。 また、水中の圧力と潜水艦の船殻、つまり船体の強度の相関関係もまったくわかっていません。まさかそれから70年たったWW2になって潜水艦が急激に発達した時代であっても、普通の潜水艦は数千メートルどころか数百メートルしか潜れなかったなどとは、ヴェルヌは思ってもみなかったでしょう。 未来予想とは難しいもの。 そんなこんな、いろいろなことを考えさせられる、今からほぼ150年前のSFでした。(2016/8/16) |

||||||||||