トップへ戻る |

作家/分野 一覧 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Ver. 2.21 |

|---|

| 管理番号:C054-001 | 55 技術史・科学史 |

出版社:創元社 | |||||||

| 書名:ヴァイキング | 海の王とその神話 | ISBN4-422-21077-7 C0322 | ||||||||

| 原題:Les Vikings, rois des mers(1987) | 「知の再発見」双書27 | 著者:イヴ・コア Yves Cohat | ||||||||

| 監修者:谷口幸夫 | 訳者:久保実 | 価格:1500Yen | 本のサイズ:125×180SC | |||||||

| 初版発行:93/3/20 第5刷:03/12/20 | 購入:2007/11/24 | ページ数:190P | ||||||||

ヴァイキングという名は、北の海の勇猛な野蛮人というイメージでしょうか。 ヴァイキングという名は、北の海の勇猛な野蛮人というイメージでしょうか。スカンディナヴィア半島に忽然と現れた彼らは、8世紀から11世紀ごろまで、北及び西ヨーロッパはもとより地中海、黒海、カスピ海、そして遙かなグリーンランドから北アメリカ大陸にまで旅をした種族です。一般的には海から現れて沿岸を侵略する海賊集団というイメージですね。 それは彼らの本当の姿だったでしょうか。 かつて、中世から近世にかけてのヨーロッパの歴史では、彼らはそのように思われていたようです。しかし現実のヴァイキングがすべてそうだったのか。 彼らは、ギリシャ文明・ローマ文明とは違う、キリスト教文化圏ではない宗教、文化、社会倫理をもった人々でした。その相容れない文化の衝突が、暴力の記憶として残ったのでしょうか。 この本は、ヴァイキングと呼ばれた人々の文化、歴史、生活、技術、宗教・神話、そして世界観をまとめた入門書ですね。挿絵もたくさんある、見やすい本です。 横書きで開きが逆なのがちと持ちづらいけど。(笑) ヴァイキングの歴史は、記録に残っているところでは、793年6月、イングランド東岸のリンディスファーン島の修道院が襲撃されたときから始まります。それ以後、300年にわたってヨーロッパははヴァイキングの次代となったのです。 その時彼らがヴァイキングと呼ばれたとすると、それ以前の彼らはなんだったのか。存在したのか。 小島と書いてあるので念のため確認したら、リンディスファーンとは確かに小さい島ですが、孤島という訳じゃないようです。tidal islandと呼ばれる、潮が引いたときに陸続きになる沿岸の土地のようですね。 ちなみに、リンディスファーンという名を聞いて最初に連想したのは、A・バートラム・チャンドラーというオーストラリアのSF作家の書いた「銀河辺境シリーズ」に出てきた宇宙軍の基地です。何か因縁があるのかな? いやまああの作品は、一部に妙に人気があるようですが、鐵太郎はあまり評価していませんけどね。閑話休題。(笑) 紀元前6世紀、すなわち共和制ローマが存在するより前、スカンディナヴィア半島には、氷河の後退と主に遊牧民が住んでいたそうです。彼らはノルウェーの大西洋沿岸のフィヨルドや、デンマークの600に及ぶ島々、スウェーデンの何千という湖と河川を巡り、居を構えたといいます。当時からすでに、持ち運びの出来る丈夫で軽いカヌーを使い、トナカイを飼い慣らして農耕に使い、乳を搾り、その肉を食べていたらしい。 さらに遡ると、紀元前4000年の時代にも、森に覆われたスカンディナヴィアには人類がいたようです。 紀元前3000年頃、青銅器時代の到来と共に、彼らの生活環境は徐々に向上し、やがて独自に金銀や青銅などの金属加工も発展し、毛織物、剃刀、毛抜きなどの繊細な技法も発達し、わずかな南の世界との交易の中でゆっくりと変化していったようです。奥が深ですね。

氷河期が終わったとはいえ、そこは厳しい気象です。スカンディナヴィアで放浪しながら農耕、牧畜、沿岸漁業を行っていた彼らが、ふと思いついて大型の船を選んだ勇敢な男たちが南の島を襲ったのは、偶然なのか必然なのか。こうして歴史が始まりました。 それからの彼らは、ヴァイキングです。 ヴァイキングの活動は、左の地図にあるように、まさに爆発でした。このエネルギーの源泉はなんだったんでしょう。 いくら機会を与えられても、爆発できない民族もいます。天の時を得て、地の利を生かし、人の力がそれに向いていたときになにができるのか。善し悪しは別にして、ある意味運命かもしれません。 ヴァイキングはそれをかなえたのでしょうか。 ヴァイキングの歴史、文化、文字、技術、芸術、哲学、宗教、神話。造船技術、航海技術。キリスト教との共存。南の文化との融合。 ヴァイキングとは一つの種族ではなかったこと。 歴史って面白いですねぇ。 ノルウェーのヴァイキングは世界を制覇します。アイルランドに町を作り、氷の地を緑の世界(グリーンランド)と呼び、未知の荒野をワインの世界(ヴィンランド)と名付け、広い範囲にその生活圏を広げ、航海王国の基礎を作ります。 デンマークのヴァイキングはヨーロッパのキリスト教圏を席巻します。デーン人に征服されたイングランド、3万のヴァイキングの席巻されたパリの町、ブルゴーニュを略奪し、ノルマンディーに公国を築いたのも彼らの子孫。 ルース人と呼ばれたスウェーデンのヴァイキングは東を目指します。スラブの中に地歩を築き、キエフに  ルース王国を興し、川を渡り、渡れないときには船を担いで、彼らはビザンチン帝国にまで到達します。 ルース王国を興し、川を渡り、渡れないときには船を担いで、彼らはビザンチン帝国にまで到達します。目的が開拓であれ、交易であれ、侵略であれ、ヴァイキングのヴァイタリティは当時の世界に新しい風を吹き込みました。 「銀河英雄伝説」に出てくる「トールハンマー」とは、北欧神話の主役の一人雷神、アースのトールの槌です。性格は農民的で、気さくで荒っぽい。弱い者には親切ですが、怒れば誰も太刀打ちできない。武器はこの槌、ミョルニルだけ。大きさはなんと、大工さんの使う普通のトンカチと大して変わりませんね。不思議。 北欧神話の主神はオーディン。魔法使いで詩人。芸術と知識の神。知識欲にあふれ、そのために片眼を失った白髪の老人です。トールの父親で八本足の駿馬スレイプニールにまたがります。 あーこれ、なんの意味もなく我がサイトで勝手に応援しているタブブラウザの名前ですね。 会社名のフェンリルも、北欧神話から取っていますね、むろん。へえ、面白い。 役に立たない知識こそが、知識マニアには心地よい。実はオーディンその人もまた同じ考えだったようです。雑学馬鹿はこんな時代からいたのですね。(笑)(08/7/3) |

|||||||||||

|

Ver. 2.21 |

|---|

| 管理番号:C054-002 | 55 技術史・科学史 | 出版社:創元社 | |||||||

| 書名:地中海の覇者 ガレー船 | ISBN4-422-21148-X C0322 | |||||||||

| 原題:Gloire et misére des galéres(1987) | 「知の再発見」双書88 | 著者:アンドレ・ジスベール André Zysberg ルネ・ビュレル René Byrlet |

||||||||

| 監修者:深沢克己 | 訳者:遠藤ゆかり・塩見明子 | 価格:1400Yen | 本のサイズ:125×180SC | |||||||

| 初版発行:1999/11/20 | 購入:2007/12/1 | ページ数:189P | ||||||||

中世、14世紀の第4回十字軍から、19世紀中頃のバルト海までのガレー船の歴史です。 中世、14世紀の第4回十字軍から、19世紀中頃のバルト海までのガレー船の歴史です。今まで知っていた歴史の中で何か学べるかと思ったら、その考えがいささか傲慢であることがわかりました。ガレー船の歴史については、意外に知識に抜けがあったんだ。(笑) 第4回十字軍(1202~1204)は、ヴェネツィアの国益に従ってその手練手管に西欧諸国が振り回され、当初の目的とは全く異なった結末を迎えた戦争です。「コンスタンチノープル征服記」として記録された、なんとも納得のいかない歴史ですね。 ここで活躍した、海を支配するヴェネツィアのガレー船とは、ローマ軍船の時代の、何層にも重なったオールと異なり、一列だけです。一本のオールに数人が取り付く形式ですが、過去と比較すると違う特徴がもっとあります。漕ぎ手が自由民だったこと。拘束された奴隷ではなかったこと。 海洋国家ヴェネツィアの強さとは、こういう国民一体となった強さですね。 しかしその覇権が新興のトルコによって浸食されるに従い、ガレー船の性格も変化します。  レパントの海戦(1571)は、地中海の覇権を奪われつつあったヴェネツィアが、教皇、スペインなどを巻き込んでトルコに挑戦した一大決戦です。(左図) レパントの海戦(1571)は、地中海の覇権を奪われつつあったヴェネツィアが、教皇、スペインなどを巻き込んでトルコに挑戦した一大決戦です。(左図)ガレアス船、ガリオン船などの発達した帆船も参加していますが、主力となるのはガレー船です。この海戦について、作者は大きくページを割いています。 特徴はいくつかありますが、ヴェネツィア船を主体として大砲を搭載したガレー船が出現したこと以外では、すさまじい激戦となったこの戦いの結果、反トルコの連合艦隊は勝利したものの、地中海におけるトルコの覇権は揺るがなかったことと、ガレー船が参加する大規模な海戦はこれ以後は行われなくなったことぐらいでしょうか。 この本の後半6割を占めているのは、太陽王ルイ14世時代に確立したフランス・ガレー艦隊から始まり、ナポレオン戦争の時代まで続いたフランスのガレー船盛衰記です。作者がフランス人なので、そちらに視点は傾いているようですね。 描かれている歴史は、絵や図表など良いものがいっぱいあるのですが、本から直接取る訳に行かないので、ここに載せることができないのがくやしいところ。 実質的には、大型帆船の発達に従って、ルイ14世の時代に百隻以上就役していたガレー船は、軍事的には役に立たないと判定されて、ルイ15世の治世の初頭、1700年代前半に15隻に減らされます。形を変えてバルト海で就役したガレー船が1800年代なかばまで使用されますが、フランスでは実質的な戦力とは扱われなくなりました。 しかし、「ガレー船徒刑囚」という言葉は1800年代まで生き残ります。なぜか。 ホーンブロワー・サーガの一作「勇者の帰還」に、このガレー船徒刑囚のことが出てきます。実質的にガレー船に乗る訳ではないが、懲役としてこの名の労役に付いている人々が出てきて、その悲惨な様子が描写されています。 この胸が悪くなるような歴史にも、作者は大きくページを割いていますね。 徒刑囚は、有罪判決を受けた者が、主に3年の有期徒刑囚として送られたそうですね。実質は10~15年服役した者もざらだったとか。ユグノー戦争の後ですから、プロテスタントがかなりの割合を占めたようです。 パリで刑が確定してからマルセイユまで足かせと鎖が付いたままで歩かされ、800キロの道のりの中でばたばたと死んでいく。食事は一片のパンとチーズ。夜は家畜小屋の糞尿の上。 マルセイユでは、航海に出ているとき以外の年間の2/3は、狭い牢獄用のガレー船に閉じ込められる。海に出れば、長さ45メートル、幅9メートルの船室に450人もの人数が押し込められ、片足を足かせと鎖で固定される。一日980グラムのビスケットとわずかな油や塩で味付けされた120グラムのソラマメ。金がなければそれ以外何も口にできず、飢えるだけ。 徒刑囚の2人に1人が服役中に死に、そのうち2/3はガレー船に送られて3年以内に死んだそうな。 12メートルの巨大なオールに5人の漕手がつきますが、5人はひとつの腰掛けに鎖で繋がれます。スペースは、5人で横2メートル30センチ、前後は1メートル25センチ。彼らはここで働き、食べ、眠り、そして排泄したのでした。 櫂の一番端より、身長1.65メートル以上の第一漕手(ヴォーグ・アヴァン)、その次に体格の良いものが第二漕手(アポスティ)、背の低い者が第三漕手(ティエルスロル)、虚弱だが小柄で器用な者が第四漕手(カルトロル)、第五漕手(カントロル)となります。逆漕の時には、他の三人は逆に座るのに、第四、第五漕手はオールを押さなくてはいけない。 海上では通常、1時間半交代で前半と後半とが交代で漕ぎ、3~3.5ノットを出したそうです。2時間なら全員で4~5ノットで進むこともでき、全力を指令されれば、全力(パス・ヴォーグ)で最高6~7ノットを出すことができたとか。王侯貴族を迎えるとき、港に入り格好を付けたいとき、漕ぎ手の苦役など考えない指揮官は何度でもこれを命じたとか。なるほどねぇ。

この徒刑囚の記憶が残り、国家が経営するガレー船団が1748年に廃止されたあともガレー船自体は残り、ガレー船が激減した後も、それに匹敵する労役が「ガレー船徒刑囚」として1807年まで残っていたという。 ガレー船がフランス海軍から姿を消したのは、1814年のことだったそうな。 すごいことがあったんだね。 こういう歴史を抱えている人々と、歴史的には甘い260年を過ごした日本人とは、メンタリティにも差が出るのかもしれないね。 昔、ネット友人のK・K氏より、「ガレー船徒刑囚の回想(岩波文庫)」(ジャン・マルテーユ)をお借りしたことがあります。まさにこの、ルイ14世の時代のプロテスタント徒刑囚の自伝でした。薄れかけていた記憶がちょっと甦ります。また読んでみたくなりました。(2008/10/22) |

||||||||||

|

Ver. 3.04 |

|---|

| 管理番号:C054-003 | 55 技術史・科学史 | 出版社:創元社 | |||||||

| 書名:恐竜のすべて | ISBN4-422-21065-3 C0345 | ||||||||

| 原題:Le Monde perdu des dinosaures(1989) | 監修者:小畠郁生 翻訳:阪田由美子 | ||||||||

| 「知の再発見」双書15 | 価格:1262Yen | ページ数:184P | 本のサイズ:125×180SC | ||||||

| 初版発行:1992/4/20 | 購入:2017/4/10 | ||||||||

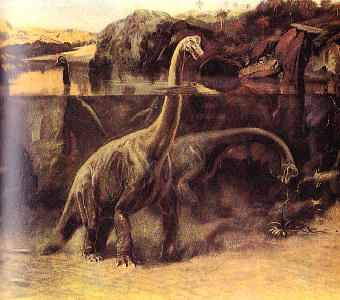

古書で見つけました。ちょっと古いけど、詳細なイラストが多くて気に入ったので。 古書で見つけました。ちょっと古いけど、詳細なイラストが多くて気に入ったので。原著はフランスで出版されたものですが、監修者である小畠郁生氏の手があちこちに入っているようで、なかなか面白いものに仕上がっています。ちなみに小畠氏は2015年に鬼籍に入られそうですが、こんな人だそうです。

この本では、1989年の時点、及び日本語に監修・翻訳された1992年で、恐竜発見の歴史から始まる恐竜研究はどのようになっていたのかを俯瞰できます。現代、この記事を書いている2017年ではその研究がどう進んだのかを比較することも面白いのでしょうが、とりあえずどのように描いているのかだけを楽しむ方がいいかな。 第一章 恐竜の時代 の扉に、こんな言葉が書かれています。

<進化の失敗>という点で考えてみると、恐竜の存在が確認される最古の記録は約2億3千万年前であり、大規模な絶滅によりほとんどが姿を消したのは約6千600万年前です。たかだか800万年の歴史しかない人類が、その20倍以上のあいだ地球上の生態系の上位を占めていた生物を、「絶滅」したゆえに上から目線で評せると思うとは傲慢きわまる話です。まして、自分たちと進化のしかたが異なっていたことを指して誤った新価だと言うことは、価値観の喪失につながりかねない。 しかも最近の研究に基づいて恐竜という生物を定義してみると、爬虫類とさえいえない。恐竜という大きな分類の中にあると共に、その一部は鳥類として現代でも繁栄しているという。つまり、現代の解釈だと恐竜は絶滅していないのです。 まして恐竜の姿は、今もなお、化石というそれなりに量はあるものの不完全な資料によってでなければ再現できません。ティラノサウルスは羽毛があったのかどうかについて、今もなお新説が出てくるのです。 かくして、恐竜はさまざまな意味で失敗した過去のものではないと思っていい。今もなお、明日にでも驚天動地の新説が出てきて不思議のない研究材料なのです。

現代人は、かつてアイザック・ニュートンがいった過去の知識の蓄積という巨人の肩の上から見ていますから、過去の間違いを笑うことができます。しかし、まったく知識・経験のないところで同じ資料を与えられ、「正しい」判断ができるのか。 そう考えると、過去の試行錯誤や、どんな流れでいま我々になじんだ考え方に収斂したのかを真摯な気持ちで見ることは、必要なことじゃないのかな。 まァ、純粋に恐竜の画を眺めるだけでも楽しいのですけどね。 この本が書かれた時代、アルバレス親子による巨大隕石の落下による恐竜絶滅説は発表されています。それは1980年でしたから。しかしこの学説は、さまざまな理由ですぐに定説とはならなかったのです。この説を学会の頭の固いメンバーにまで納得させたのは、1991年にメキシコでチチュルブ・クレーターが発見されてからのこと。 とはいえ2017年の現在でも、巨大隕石落下による環境の激変によって恐竜の大半が絶滅したという説は、厳然たる事実ではないのです。さまざまな証拠によって確認された、最も有力な説にすぎないのです。なぜなら、だれも見ていないから。 今後どのような説が出ても不思議はない。 この時点での化石発掘の苦労話や、日本の化石探査の最前線の話、そしてフィクションに描かれた恐竜の話。 最新情報ではないけれど、きっちり真面目に面白く書かれています。この本、読んでいて楽しい。(2017/6/10) 読書メーターの記録より 読了:2017/5/6 |

||||||||||||||

|

Ver. 3.04 |

|---|

| 管理番号:C054-004 | 56 宗教史・文化史 | 出版社:創元社 | |||||||

| 書名:シェイクスピアの世界 | ISBN4-422-21084-X C0398 | ||||||||

| 原題:Shakespeare Comme il vous plaira(1991) | 監修者:石井美樹子 翻訳:矢部文治 | ||||||||

| 「知の再発見」双書34 | 価格:1359Yen | ページ数:212P | 本のサイズ:125×180SC | ||||||

| 初版発行:1992/4/20 | 購入:2017/4/10 | ||||||||

これも古書。 これも古書。序文で、監修者である石井美樹子さんがこんな言葉を残しています。

原作の刊行は26年前。ですからここに書かれている論はむろん最新ではありません。ですから文学論として何か新しいものを期待しても意味はない。しかし一読してみると、シェイクスピアについていろいろ知らなかったこと、新たな解釈、時代背景について多角的に描いています。これは、面白かった。 シェイクスピアという作家について、最新の説はどうなのか知りませんが、この著者は架空の存在とはしていません。 第1章 生誕地ストラットフォード は、祖父である農夫リチャード・シェイクスピアの生涯から語り始めます。その息子ジョンが1557年頃にストラッドフォードに移り住み、職人・商人として成功し、判事にまで上りつめてジェントリー(紳士階層)の一員になったそうです。しかしその後家運は傾き、ウィリアムが少年になる頃には再建者から追い回される状態だったとか。彼がグラマースクールの優等生であってもそれ以上の学校に行かなかった理由はそこにあるらしい。  そしてストラッドフォードの自然、当時の時代背景、階層社会というもの、エリザベス女王、キリスト教文化の中に残る土俗宗教の影、生活文化、あらためてシェイクスピアの名が出てくる1592年のロンドン。 そしてストラッドフォードの自然、当時の時代背景、階層社会というもの、エリザベス女王、キリスト教文化の中に残る土俗宗教の影、生活文化、あらためてシェイクスピアの名が出てくる1592年のロンドン。第2章 16世紀のロンドン ではシェイクスピアの時代のロンドンを描きます。猥雑な商都、ペストの脅威、盛り場、劇作家達の時代、シェイクスピアの成功。ただの劇作家であるシェイクスピア家が家紋を得た経緯。 第3章 劇場と演劇人 で、当時の劇場と劇場で働く人々の姿を描きます。当時の劇場経営、収益の分配方法、劇場の規模、料金、俳優たち、演劇の時間、戯曲の出版に熱心でなかった理由、シェイクスピアの肖像。 第4章 エリザベス朝という舞台 エリザベス女王のイメージ、チューダー朝の歴史、宴会・建築・造園、宇宙論、医学と占星術。 第5章 シェイクスピア──永遠の記念碑 1603年のエリザベス女王の崩御とジェイムス1世の即位、当時シェイクスピアが書いた暗い喜劇、価値観の転換、地球座の焼失、晩年。死後の全集出版。 こうして全体の六割で時代と共にシェイクスピアの姿を描いたあとに、資料篇として作品そのものの解説となります。この資料篇については、読んでみた鐵太郎の感想として、読んでいないものに関しては実際にその戯曲を楽しんででないと意味はなさそう。 という訳で割愛。(なんだよ) とあるサイトで鐵太郎はハンドルネームとしてフォールスタッフ Falstaff を使っています。この愛すべき不良老人のネタがあって、ちょっと楽しめました。 こういう多角的なシェイクスピア論も、時にはいいかな。(2017/6/17) 読書メーターの記録より 読了:2017/5/6 |

||||||||||