トップへ戻る  作家/分野 一覧 |

|

|

|||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 管理番号 | 書 名 | メ モ | |

|---|---|---|---|

| C078-001 | 二○三高地 | なぜあの丘を鉄と血で奪い取らねばならなかったのか | |

|

|

|---|

| 管理番号:C078-001 | 52 戦史・戦争ノンフィクション |

出版社:KADOKAWA | |||||||

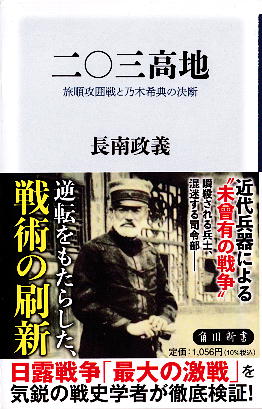

| 書名:二○三高地 | 旅順攻囲戦と乃木希典の決断 | ISBN978-4-04-082473-4 C0221 | |||||||

| 角川新書 K-459 | 価格:960Yen | ページ数:242P | 本のサイズ:新書 | ||||||

| 初版発行:2024/9/20 | 購入:2024/9/18 | 写真:日露戦争における軍服姿の乃木希典 ユニフォトプレス |

|||||||

二○三高地とは、日露戦争前半の焦点の一つ、旅順攻略戦の天王山となった場所。旅順という軍港の周囲にある、標高203メートルの高地、丘。この戦いが始まる前、この丘が日露両軍の鉄と血で塗り固められ形が変形するほどの惨状が起きるとは、誰ひとり考えていませんでした。 二○三高地とは、日露戦争前半の焦点の一つ、旅順攻略戦の天王山となった場所。旅順という軍港の周囲にある、標高203メートルの高地、丘。この戦いが始まる前、この丘が日露両軍の鉄と血で塗り固められ形が変形するほどの惨状が起きるとは、誰ひとり考えていませんでした。そもそもここがこれほどの凄惨な戦場になると予想した人は、日露の政官軍民すべて合わせても、まずいなかったはず。 日露戦争とは、強大な敵軍に対し緒戦で打撃を加え、勝ちの形を示して判定に持ち込む戦いでした。そのために成すべきことは、海では日本と大陸との航路を確保するためロシアの水上艦隊を制圧することであり、陸では日本陸軍に倍する兵力の露陸軍を殲滅すること。 となると、戦略としてはまず遼東半島先端の旅順にこもるロシア旅順艦隊を軍港をにこもる要塞を落とさなくてはならない。

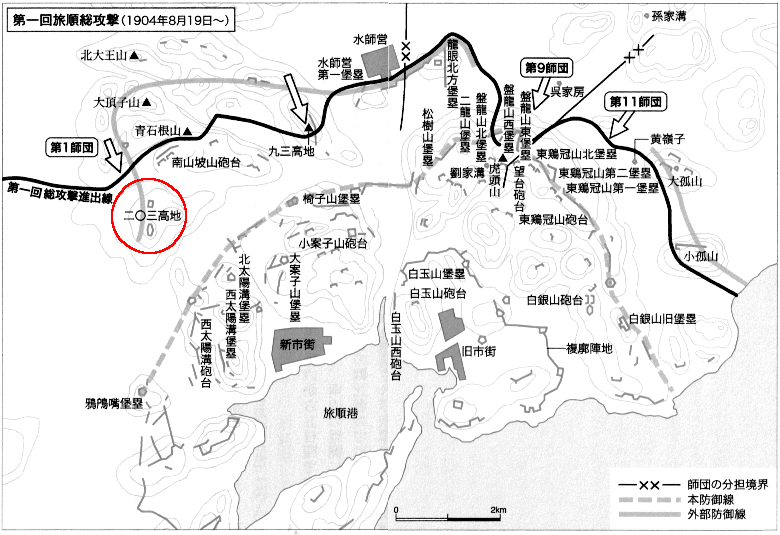

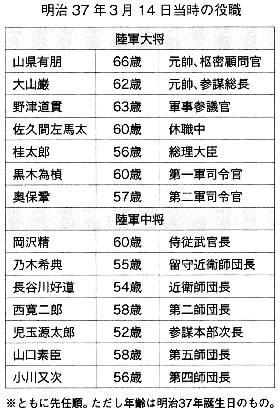

こういう戦略的な優先事項が固まったのは、実は開戦後でした。 陸軍としては、最初に朝鮮半島に上陸した時点では、旅順など「竹矢来程度の支えをしておけば充分」と思われていたらしい。海軍としては、海から砲弾を撃ち込めばなんとかなる、と思っていたらしい。 しかし、そうはいかなかった。事前の偵察がろくに成されていなかったことなどさまざまな要因があり、要塞に守られた旅順艦隊は、日本艦隊の海上からの砲撃では攻略できず、遼東半島は旅順に至る道中を含め要塞化されていました。その結果、海軍が海上封鎖を離れれば日本海は彼らの通称破壊戦で文字通り火の海になるであろうし、陸では北のロシア軍主力と対峙している日本軍主力の背後を旅順の守備兵に挟撃される可能性があります。 という訳で、旅順要塞に新しく編成された第三軍をあて、攻略させることとなります。 その軍司令官が、 彼はこの旅順攻略戦の功績と、そのストイックな性格による真摯で克己心と忠誠心の強い言動、そして過去の不手際を詫びるため明治天皇に殉死したことで、その名を冠した神社が建てられるほどに国民から名将と祭り上げられました。 戦後、昭和40年代になって乃木の指揮ぶりについてイチャモンがつき、司馬遼太郎氏などにより乃木愚将論が蔓延します。これにはいろいろ理由があったようですがそれはそれでいい。 でもってそれ以後、別宮暖朗氏が2004年に『「坂の上の雲」では分からない 旅順攻防戦』を、桑原嶽氏が2016年に『乃木希典と日露戦争の真実』などを著し、司馬氏の著作の誤りと乃木名将論を説く世相が席巻します。現在、その方向に評するのが優勢らしい。 とはいえこの両氏の論、極端すぎる。よほど司馬遼太郎氏に私怨があるのではと思うほどに。(笑) この本は、2010年代以降に発見・刊行された新しい史料や、今まであまり注目されていなかった第三軍の参謀らの日記・回想録、それに「第三軍戦闘詳報」など公文書資料を参照し、できるだけ正確な旅順攻囲戦の記録を作ったものです。奇妙な事に今までの旅順攻囲戦の記録は、満洲にあった陸軍総司令部の記録ばかり参照して書かれており、現場の記録は重要視されていなかったらしい。 そういう方向で描いた結果、この本では聖将でも愚将でも希代の名将でもない、現場で苦闘し勝利をつかみ取った良将乃木希典像を浮かび上げられたかもしれません。 まず、旅順攻囲戦に関して、基本的な点をはっきりさせます。ここで「陸軍」と言っているのは、明治天皇を頂点とする日本陸軍参謀本部が統制する軍ではなく、実線戦力のほぼすべてを持っている、大山巌陸軍大将を総司令官とする「満洲軍」のことです。 第一に、戦い前の様相からわかるように、陸軍は要塞化された旅順軍港について、充分な情報を持っておらず、近代要塞となった旅順の防御についてわかっていないことが多かった。偵察をおろそかにしていた訳ではないのですが、北方の満洲平野で対峙するであろうロシア軍について得ていた情報より決定的に少なかった。 第二に、陸軍としては、要塞を攻略するには火力を充分に用いた正攻法で行うべきであることは十分に承知していたのですが、想定の不十分により砲弾弾薬の量が少なく、そのため強襲法を行わざるを得なかった。 第三に、この時代の正攻法とは、じっくり時間をかけて塹壕を掘り進み、最後は歩兵による突撃で敵陣地を攻略するもの。充分な火力のカバーは必須ですが、基本は歩兵による攻略・占領が必須です。それに対し、強襲法とは、塹壕の転伸が不十分なまま、奇襲的に長距離を歩兵突撃を行うこと。後者は奇襲的な効果があり上手く敵陣に浸透できれば効果は絶大ですが、一歩間違えば損害が大きい。 第四に、強襲・奇襲で敵要塞の陣地・堡塁を奪取できたとしても、前後左右の敵を充分に制圧できなければ単なる突出部でありかえって弱点となる。平行して攻め、奪取できなければ意味がない。 第五に、旅順攻略の任を負った第三軍の任務は、旅順に駐留するロシア軍の制圧であり、そのためには要塞それ自体を攻撃する必要があったこと。すなわち、二○三高地は、当初攻撃目標ではなかった。 第六に、攻撃三倍則という言葉があるように、要塞を含め守備する敵軍を攻撃するには守備兵の三倍五倍の兵力が必要と言うことが一般的な軍事常識なのですが、第三軍の兵力は緒戦時で三個師団合わせて五万強。対するロシア軍守備隊四万四千プラス海軍兵一万以上。 第七に、旅順攻略は期限付きで行わなくてはならなかった。陸軍的には、北方のロシア軍との直接対決のために一刻も早く第三軍が陸軍本体に合流する必要があり、海軍としては、欧州より迂回して来寇するであろうバルチック艦隊が旅順艦隊と合流する前に旅順軍港を落として欲しかったのでした。 すなわち第三軍は、総兵力では守備側より劣勢で重砲類の弾薬が不十分なままで、しかも期限付きで旅順要塞を攻略せねばならなかったのでした。 「坂の上の雲」(司馬遼太郎)を読んだのは40年以上前なので、細かい内容は失念しており、曖昧な記憶を元にせざるを得ないのですが、その上で。(同書はいずれ読み直したいと思っていますが、今のところずっと先になりそうです) 記憶にある限りでは、「坂の上の雲」で描かれた乃木希典は、事実そうであったように、道徳を堅持する謹厳実直な硬骨漢であり、自分と身内に対して極端に厳しく他人への慈愛に富んだ人物として描かれます。その上で、軍事的には無能で長州閥人事で押し上げられて司令官となり、無能・頑迷固陋な参謀長(  な参謀たちに振り回されて愚劣な決定を下し、将兵たちに無駄な突撃攻勢を強いて屍山血河を築かせたのだ、と。 な参謀たちに振り回されて愚劣な決定を下し、将兵たちに無駄な突撃攻勢を強いて屍山血河を築かせたのだ、と。そこで筆者は順に、まず乃木が軍司令官となったのは「陸の長州」による藩閥人事ではなく、年齢的にも序列的にもふさわしいものであったと説明します。右表を見ていただければわかるように、第三軍が編成された時点で乃木より上位でその任に当たれる者は三人。 であれば、いつでも指揮を離れられる留守近衛師団長の乃木以外、第三軍司令官になるべき人はいない、順当で常識的な人事だったのです。 第三軍が編成される前、遼東半島に上陸して旅順のロシア軍を孤立させた第二軍は、半島の最狭部の南山(旅順要塞より直線距離で50km強)を攻略します。ここで大本営陸軍部は驚愕しました。この戦いで約三万七千の第二軍は、一日の戦いでその12%に当たる4387人の死傷者を出し、34,049発の弾丸を消費します。これは第二軍が日清戦争の全期間で消費した砲弾量を一日で消費したことになる。近代戦争のすさまじさを認識せざるを得ない事態でした。 この戦いでは乃木の長男 旅順攻略の第一回総攻撃は、下地図の形で行われます。第11師団と第9師団が要塞の最重要地点を攻め、可能な限り早く旅順市街へ突入しようというもの。第1師団は補助的に要塞西方を攻撃します。二○三高地の場所は西端に近い。日露両軍とも、小高い山があることは認識していますが、主要な戦闘地域と目した地点より遠く離れていることもあり、重要視していませんでした。

これは多くの研究者から批判されています。しかしこれには理由があった。 まず、時間的な制約。陸軍としては、第三軍が支作戦である旅順攻略を少しでも早く終えて満洲に来て、目前に迫った遼陽会戦に参加してほしいのです。そして海軍もまた、少しでも早く旅順艦隊を叩きたい。そのためには要港を攻略して欲しい。 そして、大本営は旅順のロシア軍兵力を15,000程度、砲200門と見積もっていました。そのために必要とされた第三軍の兵力は、三個師団と後備歩兵二個旅団、砲380門。当時の戦術額では、要塞攻撃に際しては敵に対し1.5倍の火砲、兵力数で約3.4倍用意したのです。ならば強襲で行ける、と。 しかし、実際のロシア軍兵力はその約三倍、兵力42,500人、砲646門。

この流れを、 第一章「齟齬 ──第三軍の編成と前進陣地の攻略──」 第二章「迷想 ──第一回旅順総攻撃──」 第三章「決断 ──前進堡塁の攻略と第二回旅順総攻撃──」 第四章「屍山血河 ──第三回旅順総攻撃と開城──」 と追っていきます。 決定的な戦法を駆使し、敵の要地を見抜いてそこに全戦力を集中し、画期的な勝利を収める──ことがあったとしても、近代要塞に立ち向かうのです。援護の大砲が精一杯砲弾を撃ち込んだとしても、無惨な戦場の中を兵に突進させて地歩を稼がなければ勝利はできない。 にもかかわらず第三回攻撃は頓挫し、そして二○三高地が天王山となる。この惨憺たる戦いの中で乃木どう判断したのか。さらに有名な、満洲軍総参謀長 この児玉大将の乃木軍司令官訪問と、彼の第三軍への「助言」あるいは「指揮権の一時奪取」はどのように行われたのか、具体的に児玉は何をしたのか、その結果どうなったのか、に関しては昔からいろいろ言われています。「坂の上の雲」では、意気消沈とした乃木に変わって「友人として」という言葉で指揮権を一時あずかった児玉が、第三軍の無能な参謀どもを叱りとばし、重砲の配置転換を命じただけでなく、戦史に残る超過射撃※による援護を行わせ、勝利に導いたとしています。 はたしてどうだったのか。 ※超過射撃とは、味方部隊の頭上を越えて行う砲撃で、その後の時代では一般的な射撃法になりますが、それまでは実戦では行われていなかったとか。日露戦争後にロシア軍事学者はこの戦闘法を「残忍」「凶暴無道」と非難したそうです。 読んでいて驚いたのは、アンチ司馬節の立場に立つ方々が罵倒し否定した「坂の上の雲」中の描写が、多少の錯誤や創作はあったようですが、ほとんどがそのまま書かれていること。「坂の上の雲」デタラメ説は言い掛かりが多いのかな。 たとえばこの、児玉が参謀の

また児玉は、第三軍の司令部において下記の方針を命令しています。これも、「坂の上の雲」そのまま。

乃木の第三軍はこの戦いに勝ち抜いたために、奉天会戦でロシア軍に勝利することができた。 おわりに、という章で、伊地知幸介参謀長と乃木司令官の評価を行っています。 伊地知幸介という人は、日露開戦前に京城公使館附に任じられ、得意なフランス語を駆使して外国人との外交活動で活躍したほか、情報収集などにも秀でた軍人であったそうです。しかし気が長く決定が遅く、優柔不断で過度に慎重、喘息で健康面で問題がある。決して軍人として劣った人物ではなかったのですが、修羅場と化した戦場で軍参謀長として参謀団をまとめ、速やかに司令官に作戦方針を提示する任にはむかなかったとのこと。 乃木希典という人は、責任を理解しその重圧を受けて立てる人物でした。知識・経験に欠けるところがあり、想定の不十分で緒戦でなんども判断ミス、決定ミスをおかしています。しかし。

漫画、アニメ、そして映画にもなった「ゴールデンカムイ」では、主人公の杉元佐一は日露戦争で第七師団に属していたという設定です。この第七師団は、第三回総攻撃の直前に第三軍に編入され、この撃戦に参加しました。 この戦いで同師団は二○三高地の攻撃に投入され、この戦いだけで減耗率は約56%に達したという。司馬さんが「坂の上の雲」で、第七師団は二○三高地で磨りつぶされるためにのみ存在した、というような怨嗟の言葉を書いています。 そういう側面もたしかにありますが、あの時乃木の第三軍は、満洲の日本陸軍は、日本の陸海軍は、いや日本は、ロシアとの戦いに、絶対に勝たねばならない国家の存亡の時だった、あるいは人々はそう信じたのでした。 そのためには、山の形が変わるほどに砲弾と肉弾をぶつけなければならない。そのために乃木は鬼になった。 二人の息子を戦死として失い、これで死んだ将兵の遺族に顔向けができるといったそうです。 そうしてみると、二○三高地を墜としたのち乃木希典が作った漢詩もまた、別な思いで思い返せるのかも。

過去は大事に残しておきたいし、だからこそこんな戦争がこの先起きませんように。(2025/1/9) 読書メーターの記録より 読了:2024/11/21 |