トップへ戻る 作家/分野 一覧 D005 デュマ へ |

D005tm アレクサンドロ・デュマ・ペール ダルタニャン物語

|

|

||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

Ver. 3.01 |

|---|

| 管理番号:D005-008 | 32 歴史小説・西欧史 |

出版社:角川書店 | |||||||

| 書名:三銃士(上) | ISBNなし | ||||||||

| 原題:Les Trois Mousquetaires(1844) | 翻訳者:竹村 猛 | ||||||||

| 角川文庫 2065 20-9 | 価格:260Yen | ページ数:496P | 本のサイズ:文庫 | ||||||

| 初版発行:61/12/5 第15版:72/9/30 | 購入:1973/7/2 | ||||||||

| 管理番号:D005-035 | 出版社:岩波書店 | ||||||||

| 書名:三銃士(上) | ISBN4-00-325338-8 C0197 | ||||||||

| 原題:Les Trois Mousquetaires(1844) | 翻訳者:生島遼一 | ||||||||

| 岩波文庫 赤533-8 | 価格:770Yen | ページ数:496P | 本のサイズ:文庫 | ||||||

| 改訳第1刷:70/10/16 第33刷:93/5/6 | 購入:2015/7/10 | カバー:中野達彦 | |||||||

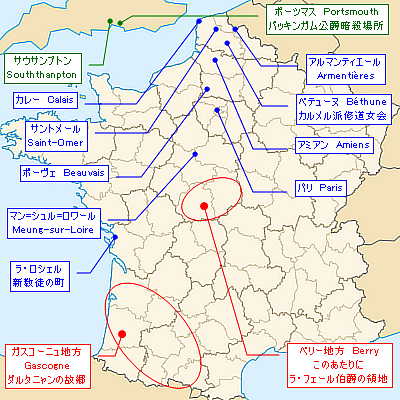

最初に、子供向けの抄訳ではなくきちんとした翻訳でこの本を買ったのは40年ほど前でした。角川の文庫版です。 最初に、子供向けの抄訳ではなくきちんとした翻訳でこの本を買ったのは40年ほど前でした。角川の文庫版です。当時、岩波版は硬いに違いないと思って角川を買ったんですよ。 で、なんの気まぐれか岩波版を買ったので読んでみました。 あら、岩波版の方が読みやすいじゃないか、と始めてわかったのは貴重な体験。この訳文で昔に読んでいたら、また別な感想があったかもしれません。 1625年4月の第一月曜日、と出だしにあります。 なぜこの年を選んだのか、1615年頃生まれて1673年に死んだ史実のダルタニャン伯爵が、なぜ18歳という8歳も年長になって登場したのかには、デュマの創作上のトリックがあるそうです。 小説としての構想の中で、この時代の大きなイベントである ラ・ロシェル包囲戦(1627-1628)ダルタニャンを参加させたかったから、というのがその理由らしい。 無鉄砲で自信過剰で生意気で、剣の腕はあるが実戦はからっきしの若者が現れたのは、マンの町。ここでのちにロシュフォール伯爵とミラディとわかる男女に出会ったダルタニャン。物語はここから始まりました。  前に作った関係地図がありますので再掲します。(右) 前に作った関係地図がありますので再掲します。(右)パリに出たダルタニャンは、父の紹介で近衛銃士隊長トレヴィル殿邸に行きますが、そこで三銃士と呼ばれる近衛銃士の有名な三人に喧嘩を売り、枢機官の護衛士との騒乱を経て親友になります。そこまでで、上巻30章のうちの5章。見事な導入部です。 そして、宮廷の揉めごとに巻き込まれて王妃の危機を救うためにイギリス、正確にはイングランドに行き、見事に任務を果たしたのでした。そのあとの混乱の収拾までが、上巻の顛末。 この時代にこの厚さの本は珍しいのですが、一気に楽しめます。 王妃が危機に陥った「ダイヤの房飾り」ですが、大きさといい形といい、いまだによくわかりません。首飾りではないことは間違いないし、男性がアクセサリーにつけても違和感がないものらしい。なんだろうね。 「王妃の首飾り」という歴史ネタはありますが、これはこの時代の150年ほどあとにおきた、フランス王妃マリー・アントワネットの事件です。これとは違う。 ここでもっと歴史ネタ。 当時のフランスは、国王の権威の元に諸侯がその財産・兵力を持ったままで臣従する形のもの。封建制度と言われるものですが、フランス国王の力は、かつてパリ伯と言われた諸侯の一つが、不思議な経緯を経てシャルルマーニュの後裔として神がかりの地位を得た、というただそれだけのものだったのでした。 ヴァロア朝のあとを継いだブルボン朝の始祖アンリ4世の息子である当時のルイ13世にとって、豪腕をふるった父と同じだけの支配力を諸侯に示すことは出来ず、単に神から与えられたフランス国王としての権威以外に何もなく、諸侯の気に入らない命令などうかつに出せない存在だったのでした。 この状況をなんとかしようという考えは、無論諸侯の中からではなく、中小貴族の次男三男などが官僚化して宮廷を形成していたその中の人々から出ます。庶民ではないけれど、領主の側ではない。彼らの手により絶対王政の基礎が築かれます。 その筆頭が、リシュリュー枢機官という名で呼ばれたアルマン・ジャン・デュ・プレシ。彼は王権を確立するためにさまざまな施政を行っています。当然、守旧派というか、大貴族やそれに連なる階層には煙たがられる。嫌われる。枢機官の護衛隊である護衛士などというと、諸侯にとっては目の仇。 ところで近衛の銃士というものは、そもそもが国王の親衛隊なのです。しかしその指揮官は厳密には国王そのものですから、銃士隊隊長である国王の指揮官代行なのですが、その地位はそれだけで一つの権威、諸侯の一つとなってしまいます。となると、国王やリシュリュー枢機官の思惑を離れてひとつの勢力となり、国王に忠誠を誓い枢機官の護衛士と反目することが当たり前になってしまっています。この不思議な状態を背景にして、貴族の視点でこの物語は描かれます。 ダルタニャンの家は中小貴族というより没落貴族といった方が良いのですが、一応貴族。俺は庶民ではないという強烈なプライドを持っている人。だから、近衛銃士には当然憧れ、成り上がりの官僚貴族の犬である枢機官護衛士は敵、大貴族には敬意を払う。 デュマって、けっこう貴族趣味なんですよね。視点は国家統制よりも群雄割拠の王侯や諸侯の側なのです。(2015/12/23) |

|

Ver. 3.01 |

|---|

| 管理番号:D005-009 | 32 歴史小説・西欧史 |

出版社:角川書店 | |||||||

| 書名:三銃士(下) | ISBNなし | ||||||||

| 原題:Les Trois Mousquetaires(1844) | 翻訳者:竹村 猛 | ||||||||

| 角川文庫 2062 20-10 | 価格:240Yen | ページ数:496P | 本のサイズ:文庫 | ||||||

| 初版発行:61/12/5 第15版:72/9/30 | 購入:1973/7/2 | ||||||||

| 管理番号:D005-036 | 出版社:岩波書店 | ||||||||

| 書名:三銃士(下) | ISBNなし | ||||||||

| 原題:Les Trois Mousquetaires(1844) | 翻訳者:生島遼一 | ||||||||

| 岩波文庫 赤533-9 | 価格:550Yen | ページ数:480P | 本のサイズ:文庫 | ||||||

| 改訳第1刷:70/10/16 第13刷:83/5/25 | 購入:2015/7/10 | カバー:中野達彦 | |||||||

三銃士、とは主人公であるダルタニャンの親友となった三人の近衛銃士のこと。18歳のダルタニャンに対して、すべて年長者でした。 三銃士、とは主人公であるダルタニャンの親友となった三人の近衛銃士のこと。18歳のダルタニャンに対して、すべて年長者でした。27歳のアトス。貴族的な物腰と才覚を持つ寡黙な男。 24歳のポルトス。豪放磊落で腕自慢で見栄っ張り。 23歳のアラミス。僧侶になりたいと言う艶福家の伊達者。 この三人は、結束の固い親友であり、その武勇はパリ中に轟いていたのだそうです。どんなふうに轟いていたかというと、これがまたなんとも無頼漢な方に。 我々は軍人である、と彼らは言いますが、要は武器を持ったプライドの高い特権階級であるということ。飲む打つ買う、命がけの喧嘩は日常茶飯事、ルールは破るためにある、ただし銃士隊長トレヴィル殿と国王と王妃には全身全霊を傾けて従う、というもの。 なんとも痛快な悪童ぶりです。

しかし、いざ戦争となるとこれはまた別。なんといっても彼らは兵士として期待されていたのだから。 近代の戦争とは違い、当時の戦争とは戦うことを義務と心得る貴族階層が従者や雑兵を引き連れて行うものでした。 その上近衛の銃士ともなると、日頃特権があるだけにその軍装にも余分な義務あります。いやしくも国王の親衛隊がみっともない姿で戦場に出てはいけない。馬、馬具、服装、従者の身なりに、少なくとも1500リーヴルは必要なのだそうです。これはむろん自弁。 通貨の換算ページを元に1リーヴルを5,000円くらいとすると、現代の価格で750万円が必要。 この金額をどうやって工面するかのドタバタ劇が、いかにもデュマらしい楽しいくすぐりになっていますね。その影で、ダルタニャンの背伸びした不器用な恋愛模様と、その結果起きる破局への序章が描かれます。これについては、女の恨みとは恐ろしいというより、無邪気な馬鹿こそが人を一番傷つける、と考えるべき何じゃないだろうか。だって、ミラディーって女はたしかに執念深い恨みを忘れない人だけれど、挑発して怒らせたのはまちがいなくダルタニャンの遊び心。 きわどいベッドシーンとかつて思ったものも、いま読むたいしたことがないのはがっかり。(笑) この程度だったんだな。

そもそもこの名前が、個人名ではなく英語で貴族の婦人を呼ぶときの敬称 「Milady(ミレディ)」から来ているのですから。これを名前と言うことにしてフランス語で読んでいるんだから、ミラディーでいいじゃないかな。なにしろこの女、たくさん名前がある。三銃士のアトスが若かったときに出会った名前は、アンヌ・ド・ブルイユ、そしてシャルロット・バックソン、ラ・フェール伯爵夫人、シェフィールド男爵ウィンター卿夫人と。最初の名前すら、偽名なのかもしれない。 リシュリュー枢機官は、この本の中では悪いヤツ。新潮文庫も岩波文庫も枢機官としていますが、むろんリシュリューは官僚としての肩書きなどありません。カトリックの、教皇を補佐する教会のナンバーツーの一人、枢機卿で呼ばれるべき。 しかし単純に悪の帝王となっているわけではありません。デュマの描くリシュリューは、近衛銃士隊長トレヴィル殿や銃士たちとは立場が違うために時に敵対するところはあるにしても、自他ともに認める国家の重鎮であり、私利私欲はあるかもしれないがフランスを代表する政治家です。 リシュリュー枢機卿の肖像として名高いものは、ラ・ロシェル包囲戦の時のものです。左のものは、それをトリミングしたもの。デュマのイメージも、まさにこの流れ。 抄訳の三銃士やその亜流の物語では、平気でリシュリューを悪のボス扱いします。物語として面白いからと言って、歴史上偉大な業績を成し遂げた偉人の存在を貶めるのはいかがなものか。──いや、アホ向けにサルでもわかる三銃士を作れば、問答無用の悪役は必要でしょうけどね。暴言失礼(笑)。 さてそのリシュリューが、晴れやかに書類を示す挿絵があります。下の絵です。 この絵については、かつてブログで記事にしました。 →リシュリュー枢機卿の絵  これは、この物語の最後のちょっと前、ダルタニャンが自分たちがやらかしたことを枢機卿に報告し、処刑すら覚悟したときに、鬼と思ったこの権力者のふところの深さと人心収攬術にほろっとなった場面。お見事。 ダルタニャンがなぜ指揮系統で直接上官ではないリシュリューに告白したのか、という顛末は、その前に語られます。この物語の悪役、ミラディーの最後にまつわる話。 このミラディーを、デュマの描いた物語の記述そのものにしたがってミラディーの側から描いたのが 新・三銃士 です。原作そのものからすると多少の逸脱はありますが、こういう説明がなされるとあの悪女の存在もリアリティが出ます。デュマはどう考えていたのかはわかりません。 最後の場面、銃士隊副官(竹村猛訳) あるいは銃士隊副隊長(生島遼一訳) という役職が出てきます。この地位については、そもそも銃士隊長という地位についてですら正確にはどうたらという解釈もありますので、実在したかは疑わしい。このあたりについては、佐藤賢一氏の ダルタニャンの生涯 に詳しいので知りたい方はそちらへ。(鐵太郎サイトの記事ではそこまでは書いてありませんけどね) こういうフィクションも、デュマの筆の冴えのひとつかも。 歴史的に、デュマはラ・ロシェル包囲戦のなかでこの物語を描きました。しかし、デュマの最初の構想がどうであれ、このフランス国内に存在するユグノーの拠点を征服する反乱鎮圧戦争は、あまり表に出ません。退屈な包囲戦のなかで、三銃士のやんちゃな武勇が描かれただけ。これはデュマにとって不本意ではなかったのか。なにしろ、この戦いの凄惨さは類を見ないものでしたから、ネタには困らなかったはず。 この戦いの中で、ユグノーたちの期待の星であった人物として、イングランド国王の寵臣バッキンガム公がいます。彼がフランス王妃アンヌ・ドートリッシュを籠絡したの話とその暗殺シーンは、メインの話の彩りとして有名です。 こういう、歴史的な記録に光をあてて新たな解釈、というかフィクションをはめ込んで楽しませる手法は、デュマのオリジナルではないと思いますが、この本の大評判を受けて書かれた続編にも出てきます。 続編を読み直したくなりました。(笑)(2015/12/26) |

| Ver. 3.04 |

|---|

| 管理番号:D005-010 | 32 歴史小説・西欧史 |

出版社:角川書店 | |||||||

| 書名:鉄仮面 | ISBNなし | ||||||||

| 原題: Le Vicomte de Bragelonne - ou Dix ans plus tard(1850) | 翻訳者:石川登志夫 | ||||||||

| 角川文庫 281 20-7 | 価格:280Yen | ページ数:608P | 本のサイズ:文庫 | ||||||

| 改版初版発行:68/7/30 改版7版:72/9/30 | 購入:1973/8/18 | ||||||||

この本は、ダルタニャン物語の第10巻、18 国王と貴族 から最後までです。「ブラジュロンヌ子爵」は、ダルタニャン物語で見るかぎり第6巻から11巻までで全部で266章と2章あり、この本は70章ですから、単純計算で元の本の26.1パーセント、1/4強です。 この本は、ダルタニャン物語の第10巻、18 国王と貴族 から最後までです。「ブラジュロンヌ子爵」は、ダルタニャン物語で見るかぎり第6巻から11巻までで全部で266章と2章あり、この本は70章ですから、単純計算で元の本の26.1パーセント、1/4強です。ただし改めて読んでみると、ダルタニャン物語に比べてあちこちの言葉や文章が削られているような。 ダルタニャン物語が「コナール版」を元にし、こちらが「カルマン=レヴィ版」を翻訳の底本としているせいかもしれませんが、そうなると手に負えない。どこかのサイトで、デュマとダルタニャンの熱心なファンの人が、原文を交えて詳しく検討しているんじゃないかと思いますので、この方向の研究はしません。(笑) この本の日本語としての最初の初版は、あとがきによると昭和29年、つまり1954年だったそうです。それを昭和43年になって仮名づかいを改め、手を入れたのだそうな。 それに対しダルタニャン物語も昭和27年に6氏の共訳で一度講談社から刊行され、その後鈴木力衛さんの単独翻訳で刊行されたのだそうです。現在の昭和50年初版のものは、その後文庫化されたものなのだそうな。 なぜこれを書いたのかというと、文章が全然違うから。 こちらの方が、時代がかった言葉で、硬い。現代には合わない言い回しなのはむろんですが、味わいが鈴木力衛三とは違いますね。こちらの方が深く感じます。 出だし、ラ・フェール伯爵ことアトスがルイ14世をいさめに来て、この若い王の自儘と開き直りに絶望して去るときの言葉は、こちらの方が重いと思う。

この物語は、長大な「ブラジュロンヌ子爵」の物語の中でその掉尾を飾る三つのエピソードを描いたもの。 ひとつ目は、当時青年期に達し、今までの大臣任せの国家運営から国政のイニシアティヴを取ろうと動き出したルイ14世による、マザラン亡き後の宰相の地位を継承しようとする財務卿フーケの追い落とし。これはフランスという封建制度による中世国家が、近世の絶対君主国家に変貌する過程での軋轢を孕むもの。 この時代の歴史について、デュマは冷厳に見事に描写していると共に、常にこの時代の主役であった誇り高き貴族たちに視点を据え、その盛衰を情感たっぷりに描いています。この誇り高き貴族たちとは、たとえば名門貴族の末裔アトス、地方の豪族の末で気位だけは高かったポルトス、豪奢な生活に憧れ、僧職までこなしてさまざまな手管で成り上がろうとするアラミス、そして地方の郷士から名をあげて世に名を轟かせたいと願うダルタニャンなどがいます。 時代は彼らから離れていきますが、その中で彼ら四人の銃士はどういう最期を迎えたのか。 それから、「鉄仮面」という歴史の謎に対するひとつの説、というか小説家としての解釈。むろんデュマのことですから、オリジナルではなくさまざまな情報を集めた中で選んだものなのでしょう。 政略結婚をした王妃アンヌ・ドートリッシュとの不和のため、ルイ13世が男子を二人も儲けたことは奇跡とされています。その長男誕生の時、それが双子だったらどうだったのか、とさらに歴史の奇跡に奇跡を割りこませたのがこの陰謀説。しかもその双子のもう一人が生きてまともな教育を受け、反逆貴族に使嗾されて王に取って替わったとしたら。 四人の元銃士の誰かがこの陰謀を行うとしたら、アラミスしかあるまい。それを阻止するとしたら、ダルタニャンしかあるまい。ではほかの二人はどうするか。 そんな考えで定まったような役割ですね。 そして最後は、その四人の晩年。 まず、ポルトス。彼は畏友アラミスの言葉にしたがって気づかずに王への反逆に荷担してしまい、天真爛漫、純朴な剛力の巨人としてその最後を迎えます。

次は、王に恋人を奪われて失意の中で最期をとげる息子ラウール・ド・ブラジュロンヌと、その末路に心折られ、ひっそりと世を去るラ・フェール伯爵ことアトス。この小説のタイトル・ロールでありながら、このラウールという青年の生きざまの情けなさは腹立たしいかぎり、と個人的には思っています。

この本の終幕で世を去るのは、その経歴の頂点に立ったダルタニャン。彼は史実どおりダルタニャンという家名で伯爵を名乗り、フランスの元帥に登り詰め、勝ち戦の中で世を去ります。敵弾のマスケット銃弾に射抜かれて。 マスケット銃、それは彼が若い時、その地位に達することを熱望していた銃士(Mousquetaire)、フランス王室直属の護衛部隊である精鋭のマスケット重装備の騎乗歩兵たちの象徴であったもの。これは歴史の皮肉か。この忠誠心あふれる功臣の死を、ルイ14世は何か月も歎いたと史実に記録されています。

そして終盤で生き残ったのはアラミス。剣士として一流であると共に最後まで陰謀家として生きた男。フランスの王家に反旗を翻してスペインに渡り、のちにアラメダ公爵としてスペインの大使としてフランスに現れ、ジェスイット教団の高僧としての地位も利用して仏西同盟を成立させます。このあたり、いささか竜頭蛇尾な感じもしますが、これは大河小説の末尾と言うことでしかたないのかも。 というのも、アラミスに対し作者は、ダルタニャンの最後の言葉としてこんな事を言っているから。

あちこちで物議を醸したらしいこの言葉、なんとも歯がゆい。 なんとまあ、40年以上前に読んだ本の読み直しです。昔から変な本を読んでいたんだなぁ。(笑)(2018/4/6) 読書メーターの記録より 読了:2018/3/11 |

||||||||||||||

| Ver. 3.02 |

|---|

| 管理番号:D005-011 | 32 歴史小説・西欧史 |

出版社:講談社 | |||||||

| 書名:我は王軍、友は叛軍 | ダルタニャン物語 3 | ISBNなし | |||||||

| 原題:Vingt Ans après(1845) | 翻訳者:鈴木力衛 | ||||||||

| 講談社文庫 46/8 B73 | 価格:480Yen | ページ数:440P | 本のサイズ:文庫 | ||||||

| 初版発行:1975/2/15 | 購入:1975/3/16 | カバー装画:おのき がく | |||||||

かつてリシュリューが執務をとっていた枢機官邸の執務室から始まります。1648年の今、六年前にあの大枢機官が死んだのち、その後継者となったのはリシュリューの亡霊、ジュール・マザラン。元イタリア人で、ルイ13世亡き後即位した幼いルイ14世(このときまだ5歳)の摂政、後見人、教育係となっており、事実上の宰相です。 かつてリシュリューが執務をとっていた枢機官邸の執務室から始まります。1648年の今、六年前にあの大枢機官が死んだのち、その後継者となったのはリシュリューの亡霊、ジュール・マザラン。元イタリア人で、ルイ13世亡き後即位した幼いルイ14世(このときまだ5歳)の摂政、後見人、教育係となっており、事実上の宰相です。太后アンヌ・ドートリッシュの愛人で、秘密結婚までした仲といわれています。 ただし人望はなく、孤立無援。 ある意味自業自得ではあるけれど不遇な状態にある男は、この国には自分を陥れるためにさまざまな勢力が結集しつつあることを憂慮しています。これというのも、この国家を国王を頂点とする中央集権国家にするためにさまざまな手練手管を使い、そしてフランスを鉄の箍で締め上げていたリシュリューが亡くなり、ほぼ時を同じくして国王ルイ13世が崩御したことが原因。その結果、王権を強化する立場であった王の側近の立場は微妙なものとなりました。 その側近の長、リシュリューの後継者がイタリア人であり、その愛人かつ保護者である故・国王の王妃アンヌ・ドートリッシュがスペイン・ハプスブルク家の出身ということになると、いろいろな思惑はあるにしても、フランス人の血が騒ぐ。かくして、マザラン枢機官は四面楚歌。 そこでこの陰謀家は考えた。国王の護衛兵の中から、信頼できる者を探してみてはどうか。彼らなら、大貴族への縁故より国王周辺の勢力に荷担する方を選ぶのではないか、と。

マザランは彼、ダルタニャンを呼び出し、地位をちらつかせ国王と太后への忠誠心を煽り、懐柔する事に成功します。かつて四人の銃士として名をあげたことを知り、他の三人も集めてくれないか、と頼むのでした。ただし、最低限の費用で。 だって、マザランはケチですから。 時あたかも、フランス王国を震撼させたフロンドの乱の前夜でした。 この物語の中では、彼は40まぢか。史実のダルタニャンであれば32、3歳なので、仮にダルタニャンがこの物語のような活躍をしたのなら、史実の年齢の方がふさわしいかもしれません。が、それはそれ。 とはいえダルタニャンは、あの活躍から約20年ののち、再び表舞台に登場したのでした。サラリーマンでたとえると、期待された若手のまま万年係長になったような情けない状態ですが。 彼は、ケチなマザランから得た百ピストールを手に、転がり込んできた昔の従者プランシェを従えてかつての仲間、三人の銃士たちをさがす旅に出ます。 まずみつけたのは、今はデルブレー神父と名乗っているアラミス。かつて艶福家で秘密だらけだった美貌の銃士は、教会の一員となったいまも陰謀を企んでいる様子。 とりあえず、彼の名がルネである事だけはわかりました。 ポルトスのもともとの家名はデュ・バロンだったのだそうな。 それと、ノワイヨンの司教ともめているというアラミスの話を頼りに、ダルタニャンはプランシュと共に彼を探しに行きます。領地を広げ財産を築き、デュ・ヴァロン・ド・ブラシュー・ド・ピエールフォンと名乗り、すっかり円満な金満家となった様子のポルトスをみつけ、これじゃ誘っても冒険の世界に戻っては来ないと諦めたダルタニャン。 ところが違った。ポルトスは平和な金持ち暮らしにすっかり退屈しきっており、剣を振り回せる無頼な暮らしに戻りたいと考えていたのでした。その冒険で手柄を立てて男爵位がもらえれば、なおいい。 アトスが元ラ・フェール伯爵領を持つ大貴族であることは、20年前に聞いています。その彼が、ブラジュロンヌという別な伯爵領を相続したとポルトスから聞き、これはポルトス以上に説得などできそうにないと考えるダルタニャン。しかも大酒飲みだったかつてのアトスを思い出し、ますます悲観的になる。 しかし再会したアトスは、かつての精悍な銃士だったころと変わらぬ若々しさと品の良さを示してダルタニャンを迎えます。いぶかしむダルタニャンは、アトスの被保護者の15歳くらいの少年を見て、合点がいきました。

それはそれとして、ダルタニャンはアトスをマザランの配下として出世を狙う自分の仲間になってもらおうという考えが揺らいできます。アトスが、マザランの アンリエッタ・ダングルテールとは、イングランド王チャールズ一世の王妃。英国での呼び方はヘンリエッタ・マリア・オブ・フランス。先々代のフランス王アンリ四世の娘で、1644年に清教徒革命の余波でフランスに身を寄せています。当時39歳。 アトスの説得を断念してパリに戻るダルタニャン。 しかし彼を追うように、アトスもまたラウルを連れてパリに向かったのでした。 この直後、アトスの従僕グリモーが絡むボーフォール公の脱獄事件がユーモラスに描かれます。これは、結果だけを見ると史実。 アンリ四世の孫であり、財産家で勇猛で名を轟かせたボーフォール公は市民の人気者でありますが、マザランにとっては目の上のこぶ。とりあえずヴァンセンヌの牢獄に軟禁してあったのですが、見事に脱走してしまうのでした。ただの挿話なのですが、面白い。 この挿話ののち、アトスとラウルのパリでの物語が描かれます。と同時に、ラウルには知らせないままで読者は彼の生まれを知ることになります。そして彼が、1634年生まれであることも。 まさか彼が、アトスその人とかつてアラミスの愛人であったこともある有名な陰謀家、シュヴルーズ夫人の一夜の戯れの結果生まれた子であるとは、デュマでなければ思いつかない展開でしょうか。 アトスがこれをシュヴルーズ夫人に告白したのは、ラウルの未来を開くための口添えを得るため、という説明がつきます。その結果、ラウルは今をときめく若き勇将コンデ大公のもとで軍務に就くこととなり、アトスは独自の行動をする自由を得ます。 この展開の中で、デュマのデュマらしさというか、会話の妙が楽しめます。特に詩人スカロンのサロンでの会話は、読んでいて楽しい。 パリに戻ったダルタニャンとポルトスは、マザランに報告しているさなかにボーフォール公の脱走事件を知ります。さっそくに逮捕のために数人の部下と共に馬をとばす二人。 しかし、夜になって賊の一行に追いついた二人は、相手側の二人の好敵手に出会います。銃を撃ち合っても剣を交えても、雑魚のようには片付かない。そのうえ、至近距離でポルトスが撃った拳銃の閃光で、相手の顔がわかって驚愕することに。

四人のわだかまりとその解消シーンを経て、この巻はここまで。(2016/3/17) |

||||||||||||||||

| Ver. 3.02 |

|---|

| 管理番号:D005-012 | 32 歴史小説・西欧史 |

出版社:講談社 | |||||||

| 書名:謎の修道僧 | ダルタニャン物語 4 | ISBNなし | |||||||

| 原題:Vingt Ans après(1845) | 翻訳者:鈴木力衛 | ||||||||

| 講談社文庫 46/9 B74 | 価格:480Yen | ページ数:456P | 本のサイズ:文庫 | ||||||

| 初版発行:1975/2/15 | 購入:1975/3/16 | カバー装画:おのき がく | |||||||

アトスと別れてスペイン戦線に向かう15歳のラウル・ド・ブラジュロンヌから始まります。 アトスと別れてスペイン戦線に向かう15歳のラウル・ド・ブラジュロンヌから始まります。貴族として若いうちから戦いの場に出るのが当たり前という発想はわからないでもないが、縁故やコネを頼り高級指揮官に取り入ってその配下に付くのが当然という発想は奇妙。ダルタニャン自身も、その登場時に推薦状というか書状を持って銃士隊長トレヴィル殿の元へ行っています。 最初に読んだときは、こういう考え方にかなり違和感があったのですが、佐藤賢一さんの 「ダルタニャンの生涯」 で始めてこういう考え方、生き方が当時のフランスの軍人貴族では当たり前だった事を知りました。なるほど、歴史って面白い。 推薦状を手にコンデ大公のもとに向かうラウルは、ギーシュ伯爵と名乗る18歳くらいの若い貴族と出会い、彼はかつて名を轟かせたグラモン元帥の息子で、同じくコンデ公の元に行くことを知って意気投合します。この出会いが生涯の友を作る、と言う流れになりそうですが、困ったことにラウルはメインキャラのように見えてそうではなかったりする。(笑) このギーシュ伯爵とは、歴史上実在したアントワーヌ・ド・グラモン元帥の息子だそうな。この人はグラモン公爵とギーシュ伯爵の二つの称号を持っていますので、息子がその一方を名乗ることも十分ありえる。ただし史実のグラモン元帥の息子は、長男のアルマンでさえ1637年生まれですので、当時11歳でしかないはず。なのでこのギーシュくんはフィクションの人と思っていいのかな。

ところでこの男は、一度だけジョン・フランシス・ド・ウィンターだと名乗り、その後モードントと名乗ります。しかしこの名はどこから出てきたんでしょうね?? これも貴族としての称号? しかし彼は、のちにわかりますが保護者に憎まれて貴族としての相続はなされず、英国国王もそれを認めていません。なのになぜか、貴族であると自他ともに認めており、正当な権利があると言いはっています。しかも反国王側にコネがある。不思議。 さて、敵対したものの過去の友情を思い出してよりを戻した四人、アトス、ポルトス、アラミス、ダルタニャンは、互いの立場は認めた上で友としての立場を貫く事を誓います。そして過去をふり返り、四人が別れるとき起きたあのアルマンティエールの事件を思い出して沈鬱になります。あの女にはたしか息子がいたっけ、という話になったとき、いきなり現れたのはグリモー。 ラウルの供をしてアトスの元を去ったはずの男は、汗まみれの蒼白な顔をひきつらせてこう言います。

この時代、フランスは後にフロンドの乱として有名になった、市民と有力貴族による国王への反乱事件が発生しています。これはこれで王国の屋台骨を揺るがしきれない大事件なのですが、海を渡ったイギリス、正確にはイングランドでは、これ以上の争乱が起きていたのでした。 これは清教徒革命と呼ばれ、この物語の始まる7年前の1641年に始まり、いよいよクライマックスを迎えんとしていたのでした。いまやイングランド国王のチャールズ一世は王座を追われ、転々として必至で抗戦を続けていますが、そろそろそれも限界。 この国王の王妃は、フランスのブルボン王家から嫁いでいます。英国名ヘンリエッタ・マリア、フランス名アンリエット・マリーはブルボン朝開祖のアンリ四世の娘。いまの国王の叔母に当たります。 流浪の身となったもののイングランド王家の矜持でじっと耐えていたものの、ついに王妃は膝を屈してフランス王家に援助を要請したのでした。 しかし現在のフランスの王家を支配しているのは幼い国王ルイ14世ではない。摂政である太后アンヌ・ドートリッシュであり、彼女を支配しているのが彼女と結婚している宰相マザラン枢機官。さらに、フロンドの乱のさなかと言うだけでなく、マザランは徹底的に 絶望したアンリエットに援助を申し入れたのが、ラ・フェール伯爵とデルブレー司教、つまりアトスとアラミスだったのでした。彼らは貴族としての矜持、ただそれだけで他国の王家のために骨を折ることを誓約します。 とはいえ、貴族としてだけとは思えないのは、王妃の肖像画を見て納得。こんな女性に涙を流して懇願されて、それで奮起しなければ男ではない。(爆) かくして二人は財産を処分し、ラウルのことをダルタニャンに頼むと手紙を書きます。 さて、この二人が何やらわからないが悲壮な覚悟を決めて旅立つと聞いて、そのまま放置するようなダルタニャンとポルトスではない。

陰謀家のアラミスも同じ事をするか、というとちょっとハテナがつくような気がしますけどね。(笑) フランスに残った二人は、マザランの配下でフロンドの乱に遭遇し、幼い王や太后を救出する活躍をしたのち(これ、史実にある事件なのですねぇ)、こいつらは使いでのある奴らだという評価と同時に、太后と枢機官の内部情報が知られたくさいとか20年前の恩を持ち出す様子とか、どうもうさんくさい奴らだと思われています。 ここでマザランはマザランらしい対策を立てます。二人に、イギリスに行くモードントという貴族に付き添ってクロムウェルに渡りをつけろ、という任務をあたえたのでした。ていよく追い払った、というのが正しいかな。 という訳で、四人はイギリスで顔を合わすこととなります。意外な形で。 国王側に付いたアトス、アラミスが、臣下である将兵に裏切られるチャールズ一世を守ってクロムウェル側に降伏するシーンは、史実あるいは伝承によるものなのでしょうか。そして彼らによる国王奪還作戦があったのか。 史実はどうであったかわかりませんが、この四人がこんな活躍をした、というデュマの物語、素敵です。 国王救出に失敗し、あやうく脱出した四人が一息入れたところで、この巻は終わり。あとは次の本へ。(2016/4/3) |

||||||||||||||||

| Ver. 3.02 |

|---|

| 管理番号:D005-013 | 32 歴史小説・西欧史 |

出版社:講談社 | |||||||

| 書名:復讐鬼 | ダルタニャン物語 5 | ISBNなし | |||||||

| 原題:Vingt Ans après(1845) | 翻訳者:鈴木力衛 | ||||||||

| 講談社文庫 46/10 B75 | 価格:480Yen | ページ数:416P | 本のサイズ:文庫 | ||||||

| 初版発行:1975/5/15 | 購入:1975/6/4 | カバー装画:おのき がく | |||||||

見事な国王救出計画を建てたのにタイミングが一つ間違えただけで失敗した四人は、あわてて逃走します。しかし荒野をさまよううちに、偶然国王をロンドンに護送するクロムウェル配下の一団に追いついたのでした。陰謀は失敗したもののまだ顔は知られていないことを利用し、ダルタニャンとポルトスはその一団に近づき、アトスとアラミスを自分たちの捕虜だといって同行させて同行することに成功しました。目的はむろん、国王の救出s。 見事な国王救出計画を建てたのにタイミングが一つ間違えただけで失敗した四人は、あわてて逃走します。しかし荒野をさまよううちに、偶然国王をロンドンに護送するクロムウェル配下の一団に追いついたのでした。陰謀は失敗したもののまだ顔は知られていないことを利用し、ダルタニャンとポルトスはその一団に近づき、アトスとアラミスを自分たちの捕虜だといって同行させて同行することに成功しました。目的はむろん、国王の救出s。屈しない男たちによる次の作戦も、彼ら四人の力をもってすれば十分に可能だったはず。しかしそこにモードントが現れたことで、またしても失敗します。再び血路を開いて脱出する四人。もうダルタニャンもクロムウェル派にはっきり敵だと知られてしまったので、状況はますます不利に。 とりあえず、国王護送隊とは距離をとってロンドンに潜入する四人。 このモードント、どうやらチャールズ一世にも恨みを抱いているらしい。伯父と四人のフランス人は彼から母親を奪ったのですが、国王は彼の名前、地位、財産を奪ったから。

とはいえこのモードント、執念深く国王に復讐を果たそうとします。 なぜか死刑執行人が失踪してしまったため、危うく処刑が延期されることになったときも、その窮地を救ったのがこの人。少なくともフランスでは社会的な身分の序列としては最下位になる処刑人の代行を、ひそかに買って出て、自らの手で国王の首に斧を振り下ろしてしまう。 執行人を隠したのは、ダルタニャンら四人でした、というのがこの物語の描く歴史。彼らはなんとかして国王を救い出そうとあれやこれや計画しますが、ことごとくモードントの手に阻まれてしまう。おお。 国王チャールズ一世は、処刑されたとき最後の言葉としてこう叫んだそうです。 「Remember!」 この言葉は、「この恨み忘れるものか、覚えていろ、お前たち」というような意味だろうと解釈されていました。デュマはここに一ひねり加えます。 処刑台の下には、国王を救出するためアトスことラ・フェール伯が潜んでいたのだと。それを知っている国王は、最後に祈りを捧げるふりをして小声で最後の言葉、忠誠への感謝と最後に残した財産を託す言葉を残したのだと。そしてそのことを忘れるな、 なるほど。 このあと、四人はいよいよモードントと対決することに。その結果は想像したとおりなのですが、そこに至る流れも紆余曲折します。なにせモードントがしぶとすぎる。何度も生き返り、しぶとく反撃する。デュマらしいなぁ。 あ、そうか。これは新聞掲載なんだっけ。山場は章ごとになくてはいけない訳ですね。 ここで、邦題の 「復讐鬼」については、正しくは復讐鬼征伐は終わりますが、お話はまだ終わらない。 フランスに上陸した四人は、アトスとアラミス、ダルタニャンとポルトスの二手に分かれます。そもそも派遣された時点での立場が違うから。マザランへ報告に行く後者二人に対し、前者二人はフロンドの仲間たちのところに行くことに。 ここで視点はアトスたちに移ります。二人はフロンド側に占拠されたパリに入り、市民軍には歓迎されますが、なにやら貴族たちのあいだに不穏な空気が漂っていることに気づきます。 不穏、というのは、大貴族たちのスタンスの変化。国王に対する叛意を君側の奸が悪い、つまりマザランが悪いんだ俺たちは国王陛下に反抗するつもりはないんだ、という美名で誤魔化していた大貴族たちが、国王一家がマザランと共にパリから逃げ出してしまったあとでは、振り上げた拳の落としどころがなくなってしまったのです。こうなると、一部の熱血漢をのぞいて大多数の考えることは、いかにうまく落としどころをみつけ、体面を保って収拾するかと言うこと。つまり、政治。

パリの町は、そんな情勢。 清廉かつ剛毅な貴族の末裔、という立場にあるアトスことラ・フェール伯としては、こんな汚い妥協は許せるものではない。とはいえ同時に、社会の表と裏を知り尽くした貴族の一員として、政治的な寝技も心得ているのがアトス。アラミスことデルブレー卿に至っては、文字どおり寝技は大の得意。(笑) この情勢を確認し、なにらや思うところありげ。 そこで気がつきます。先発したはずのダルタニャンとポルトスの姿がない。 なにかあった、おそらくマザランのしっぺ返しでは、と察知したアトスは、何と正面突破を試みます。20年前、名誉と地位を救った(はずの)かつての王妃、いまの太后アンヌ・ドートリッシュに救いを求めるという荒技。 しかしここで、王座にある人の情のなさをデュマは見事に描写します。会話が終わったとき。

アラミスはさっそく計画を建て、アトスを含む三人の救出作戦を進めますが、その結果はなんと。 ダルタニャンは晴れてトレヴィル殿亡き後の銃士隊長の地位を得、ポルトスは領地の一つを男爵領に叙されて男爵を名乗り、アラミスはマザランにフロンド派との正式な協定を確約させ、アトスは存在感を示しました。 見事なシメ。痛快な後始末をつけてこの物語 「二十年後」は終わります。(2016/4/9) |

||||||||||||||||

| Ver. 3.04 |

|---|

| 管理番号:D005-014 | 32 歴史小説・西欧史 |

出版社:講談社 | |||||||

| 書名:将軍と二つの影 | ダルタニャン物語 6 | ISBNなし | |||||||

| 原題: Le Vicomte de Bragelonne - ou Dix ans plus tard(1850) | 翻訳者:鈴木力衛 | ||||||||

| 講談社文庫 46/11 B76 | 価格:480Yen | ページ数:560P | 本のサイズ:文庫 | ||||||

| 初版発行:1975/7/15 | 購入:1975/7/20 | カバー装画:おのき がく | |||||||

1660年の5月、という出だしで始まります。場所は、ロワール河畔、ブロワ城。 1660年の5月、という出だしで始まります。場所は、ロワール河畔、ブロワ城。ここで退屈をもてあましているのは、ガストン・ドレルアン(1608-1660)。52歳。アンリ4世の三男、つまりルイ14世の叔父。ルイ14世が生まれるまでの間、ルイ13世の後の王位継承予定者であった人。陰謀を繰り返したことで、マザランによってこの城に「隠居」させられており、そのままこの年に死を迎える運命の人。 この人自体はこの物語で大事ではありませんが、彼の城にいる二人の娘は、のちに物語に大きな影響を与えることに。モンタレーとルイス、と呼ばれます。 この殿下の元へ、当時22歳になる若い国王ルイ14世とその取り巻きが一日やっかいになりたい、と願い、使者が使わされます。その使者となったのが、ラウル・ド・ブラジュロンヌ子爵という若い貴族。彼こそが、この第6巻から11巻までのダルタニャン物語のタイトル・ロールとなるヒーロー。ただし、とても主役が務まる器量はない、ときたもんだ。

さてここでもう一人、重要人物が顔を出します。 故国を追われ、異国でさまよう元国王。イングランドの王、チャールズ2世。 この本の翻訳ではイギリス人と言いますが、当時現代の意味でのイギリスは存在しません。現代のイギリスを構成する王国の一つイングランドがあるだけ。 このチャールズ2世がこの街に偶然おり、ルイ王の到来を知ってひそかに面会を求め、援助を願い出たのでした。いろいろ事情もあるから、国を挙げての支援はなくてもいい。わずか百万の金か、200人の貴族か、どちらか、なんとかならないだろうか、と。 しかし今のルイは、そのどちらも自由にはならないと苦しげに答えるのみ。 1リーヴルを現代の価値で五千円とすると、百万リーヴルとは50億円。とてもわずかな金額とは言えないと思うのですが、そこはもう雲の上の人の発想ですな。 失意のうちに宿を去る亡国の王。 このとき、ルイ王の護衛にあたる近衛銃士の副隊長が、王に面会を求めました。歳は50から55がらみ、立派な顔立ちをした男、とあと(P272)で描写されます。 長年王に仕えたこの男は、この他国の王への仕打ちに腹を立てているらしい。それと共に、長年国家に忠誠を尽くしながら報われなかった過去を、不満があるなら言えという王の命令でぶちまけます。

かくして一度は銃士隊長の地位を約束されながら何十年も銃士隊副隊長として国王を護衛してきたダルタニャンは、ようやく自由の身になります。 そして計画を建てます。あの亡国の王を復位させてやろうじゃないか、と。 失意のチャールズ王は、一人の貴族を訪ねます。かつて自分の父の最後の場面に立ち会ったという男の一人。そこで驚くべきことを教えられたのでした。今まで、神とチャールズ1世と自分しか知らない秘密、とその貴族は言います。金貨で百万、最後に隠してあるのだ、と先王はその貴族に言い残したのだそうな。そして最後に、 『覚えておれ ─Remember─!』 と叫んで処刑されたのだという。 かくしてその貴族、ラ・フェール伯爵ことアトスは、かつての約束を守るためにイングランドに旅立つことを決心したのでした。 期せずして同じ事を考えた二人の不屈の男、ダルタニャンとアトスは、はたして何を行ったのか。 イングランドの議会に忠誠を誓う共和主義者モンク将軍は、どんな人物だったのか。彼ら二人とどう対決したのか。何を決断したのか。 パリのロンバール街に店をかまえるプランシェは、共同出資者からどんな報告を受けることとなったのか。 一国の王であってもめったに得ることができないイングランドの二つの勲章、ガーター勲章と金羊毛勲章を得たのは誰だったのか。 いやぁ、そりゃありえないだろうと腹の中で言いつつ、デュマの物語を堪能しましたよ。箱の中に人間を詰め込んで何日も放置してそのまま無事に済むとは思えないけど、お話だからしゃあないか、などと突っ込みたいところもあったし。 この巻は、まずルイという若い国王が自分の意志で苦しい国家の政治判断を下し、結婚したいとまで思った愛人を諦めてスペインから王妃を迎える場面から始まり、一人の将軍と二つの影が歴史を動かした場面を描写し、そしてフランスのもう一人の王であったマザラン枢機卿が絶命するときまでを描きます。大デュマ、お見事。(2017/7/22) 読書メーターの記録より 読了:2017/7/15 |

||||||||||||||||

| Ver. 3.04 |

|---|

| 管理番号:D005-015 | 32 歴史小説・西欧史 |

出版社:講談社 | |||||||

| 書名:ノートル・ダムの居酒屋 | ダルタニャン物語 7 | ISBNなし | |||||||

| 原題: Le Vicomte de Bragelonne - ou Dix ans plus tard(1850) | 翻訳者:鈴木力衛 | ||||||||

| 講談社文庫 46/11 B76 | 価格:480Yen | ページ数:560P | 本のサイズ:文庫 | ||||||

| 初版発行:1975/7/15 | 購入:1975/7/20 | カバー装画:おのき がく | |||||||

フランスを支配してきたマザランが死んだあと、その座を占めるのは誰か。 フランスを支配してきたマザランが死んだあと、その座を占めるのは誰か。衆目の一致するところ、その地位に就くべき人は今やフランス最大の資産家となった財務卿ニコラ・フーケ。しかし、やっと重しから解放されたルイ14世は、そうは考えない。 ここの歴史解釈は、デュマ独特のものだったのでしょうか。それとも当時わりとそう考える人が多かったのでしょうか。 若きルイは、まずマザランに仕えてきたというコルベールという男をマザランの後継者にと考えます。しかし、マザランのように自分の膨大な財産を背景にフランス王家の財産を管理させようとは思わない。彼を自分の駒として使おうとしたのです。 これは、貴族・王族たちによる集団指導体制から、王が自ら官僚を駆使して絶対王政へと移行していく流れです。 若き王は、中世から近世のパラダイムの変化を、どれだけ意識して作ろうとしたのか。

なんといっても、

とりあえずコルベールとは武装中立的なスタンスで、国王の手足になることを承知します。 王の命によりダルタニャンが町人アニャン氏となって潜入したのは、ベル・イール・アン・メール島。フーケ財務卿の私領です。ここにフーケが要塞を作っているらしいという情報があり、ダルタニャンの任務はそれの確認と偵察。  この島は、元はブルターニュ公領。この、自分たちがフランス人であるとは思っていないブルターニュの地を治めるフーケは、住民に慕われているらしい。しかも、ここの教会もフランス王の命令には従わず、独立独歩の精神を貫いています。となると、潜入は簡単ではない。 この島は、元はブルターニュ公領。この、自分たちがフランス人であるとは思っていないブルターニュの地を治めるフーケは、住民に慕われているらしい。しかも、ここの教会もフランス王の命令には従わず、独立独歩の精神を貫いています。となると、潜入は簡単ではない。ここでなんと、ダルタニャンはポルトスとアラミスを発見したのでした。ポルトスはここの要塞の建造責任者なのだという──のですが、ダルタニャンは一目でアラミスこそその人物だと見破ります。しかしそもそも、いったいここで彼らは何をやっているのか。 フーケとアラミス、いやいまやデルブレー司教との間には何があるのか。ダルタニャンは二人に昔と変わらぬ友情を示しますが、同時に陰謀のにおいをかぎつけます。 アラミスもまた、ダルタニャンに警戒を怠らないものの敬意をはらうにやぶさかではない。

史実では、ベル・イール・アン・メールに要塞を築いたのはかのヴォーバンその人なのだそうな。なるほど、アラミスはこの時代最高の軍事技術者に匹敵する人物だと言うことか。 この巻の後半は、フランス王弟フィリップの元にイングランド王家から嫁が来る話。むろん同盟関係のための政略結婚ですが、この疑似恋愛模様はなんなんだろうね。 まず、前に顔を出したモンタレー嬢とラ・ヴァリエール嬢が王弟妃の侍女となります。これはいい。 フランスに上陸したアンリエット王女には、忠実に付き従うバッキンガム公爵(アンヌ・ドートリッシュを籠絡したバッキンガムの息子)がぴったりと張り付いています。彼は、だれがみても明らかなようにこの姫に恋をしており、一分一秒たりともそばを離れたくないし、姫の眼差しひとつを得るために誰彼ともなく決闘を挑まんばかり。 この姫をパリに迎えるために港に現れたラウルの親友ギーシュ伯爵は、ひと目この姫を見るや恋の虜となり、身も世もあらぬ様子。彼は王弟フィリップ殿下の寵臣の地位をシュヴァリエ・ド・ロレーヌと争っているのですが、そんななかでも恋は別。この美しい姫の微笑を得られるなら死んでもいい。 なんだかなぁ。 かつてダルタニャンにひどい目に会わされたワルド伯爵の息子ワルド子爵がギーシュの友人として登場し、ラウルに敵意むき出しで当たってくる。なるほど、という展開なんだけど、この息子、父の爵位よりひとつ下と言うことは、まだ父は生きていると言うことなのかなぁ? ラウル・ド・ブラジュロンヌ子爵は、ルイス・ド・ラ・ヴァリエール嬢に夢中なのでこの恋模様には加わらず。世界のだれより尊敬している父ラ・フェール伯爵の反対にもかかわらず、彼女と結婚したいと頑張ります。泣く子と地頭には勝てない父はルイ14世にこの結婚を認めて欲しいと願い出ることに。しかし王はこの老人の不満そうな顔に気づいたのか、許可しない。そして。 このあとの歴史を知っているだけに、なるほどデュマはこう言う展開にして歴史を結びつけたのかと、その手腕にちょっと驚きます。 しかし、この無責任な恋愛模様は読んでいて疲れる。面白くない。 40年以上前に読んだとき、このへんがつまらなくてくだらなくて困ったもの。 今もそうだとは思わなかった。(笑)(2017/8/7) 読書メーターの記録より 読了:2017/8/5 |

|||||||||||||||||

| Ver. 3.04 |

|---|

| 管理番号:D005-016 | 32 歴史小説・西欧史 |

出版社:講談社 | |||||||

| 書名:華麗なる饗宴 | ダルタニャン物語 8 | ISBNなし | |||||||

| 原題: Le Vicomte de Bragelonne - ou Dix ans plus tard(1850) | 翻訳者:鈴木力衛 | ||||||||

| 講談社文庫 46/11 B76 | 価格:480Yen | ページ数:560P | 本のサイズ:文庫 | ||||||

| 初版発行:1975/7/15 | 購入:1975/7/20 | カバー装画:おのき がく | |||||||

かつて愛人であったその父公爵を失ったことがある王太后アンヌ・ドートリッシュの説得で、イングランドに帰ることをようやく決心したバッキンガム公爵から始まります。帰ると言っても、そのままでは帰れない。向かっ腹を立てる相手をワルド子爵と決め、丁重にフランスへの港まで同道を願い、波打ち際の先、つまり決闘が禁じられたフランス国土の外でワルドを叩きのめして帰国します。読者は溜飲を下げたのでしょうけど、あんまり意味はないな。しかもワルドくんは生きのびてパリに戻っているし。 かつて愛人であったその父公爵を失ったことがある王太后アンヌ・ドートリッシュの説得で、イングランドに帰ることをようやく決心したバッキンガム公爵から始まります。帰ると言っても、そのままでは帰れない。向かっ腹を立てる相手をワルド子爵と決め、丁重にフランスへの港まで同道を願い、波打ち際の先、つまり決闘が禁じられたフランス国土の外でワルドを叩きのめして帰国します。読者は溜飲を下げたのでしょうけど、あんまり意味はないな。しかもワルドくんは生きのびてパリに戻っているし。まァその前に、ワルドくんは恨み重なるダルタニャンに親の仇を取ろうとしてしっぺ返しを食らうのですが。 さて、愛を誓った(と思った)王弟妃アンリエットの裏切りに失意のバッキンガム公は去り、フランス宮廷にはコケットな彼女を女神と崇めるギーシュ伯爵が残ります。 その王弟妃に、前は目もくれなかったルイ14世が急に関心を持つことになったのは、なぜか。──単なる気まぐれかな。 まァ、なぜそこまで王弟妃が自由にふるまうかというと、こんな訳があるとか。 ほかならぬ王弟フィリップの寵臣の座をギーシュと争うシュヴァリエ・ド・ロレーヌに、ギーシュがこんな事を言います。

つまり、みんなそれ(王弟はホモである)を知っているから、王弟夫妻がなすべき事、つまり王室の血統を絶やさない努力をする限り、なにをしても許されるんですね。ふむ。 さて、とはいえ王自身が弟の嫁さんといちゃつくのはやはり外聞が悪い。で、二人は考えた。カムフラージュしよう、と。 そこで目につけたのが、王弟妃のぱっとしない侍女、びっこのラ・ヴァリエール。王は実は前からこの侍女に目をつけ、ぞっこんだったことにしようぜ。ここまで、見事に史実通り。

つまるところ、このラ・ヴァリエールという娘、身分的にはちょっと上にあるラウル・ド・ブラジュロンヌ子爵という幼なじみでいい男に結婚を望まれるという破格の幸運な立場をかえりみず、身の程知らずにも妻のある、しかも絶対権力者の国王を愛し、一身を投げ出すほど馬鹿であったと言うこと。 まァフランス的にはありなのでしょうし、国王の寵姫として身を立てるという立身出世もありですから、それはそれでいい。しかし純情可憐という設定であるこの娘の決断としては、史実そのままであるだけに、あとの悲劇が予想されます。 で、このあたりで王弟妃をめぐる恋のさや当て、王弟の寵愛の座をめぐるあれこれ、王の寵姫の座をめぐるいろいろが描写されます──このへんは、鐵太郎として、正直、波長が合わないのです。むかし読んだときも、今もなお。なんだろね。  さて、歴史エピソードとしては、名高いバレエ『四季』のシーンもはさまれす。ルイ14世が太陽神アポロンに扮したもの。この時代のフランスの王侯貴族は、ダンスだけではなくバレエもこなさねばならなかったそうな。 このあたりは、蹴鞠や連歌ができなければ貴族とは言えなかった日本の宮廷と通じるものがありますね。この流行におくまいとする貴族たちの姿というもの、ある意味笑劇と言えるのかも。 とはいえこの饗宴に600万の金を、それも財務卿フーケから絞り出させたという。いくらと換算すべきか迷いますが、1フラン=5000円としたら300億円が王の一夜の楽しみのために費やされたことになります。 モンテ・クリスト伯が平然と何百万フランと使うのは、彼が幸運と才覚で築いた財産。しかし、これはすべてフーケの金、王家の金と言いながら、国民の血税です。なんだかなぁ、と思う。 さて、この宮廷で繰り広げられる歴史絵巻の陰で、ひそやかな陰謀が進みます。 ヴァンヌの司教デルブレー猊下、すなわちかつての銃士アラミスは、バスチーユの長官ベーズモー・ド・モンルザンをたずね、無邪気にいくつか質問をしたのち、一人の囚人とこんな会話をします。

この、水面下で進行中のなにかがなければ、とてもじゃないが読んでいられんとおもったもの。昔も今も。 ふう。(2017/8/15) 読書メーターの記録より 読了:2017/8/13 |

||||||||||||||||

| Ver. 3.04 |

|---|

| 管理番号:D005-017 | 32 歴史小説・西欧史 |

出版社:講談社 | |||||||

| 書名:三つの恋の物語 | ダルタニャン物語 9 | ISBNなし | |||||||

| 原題: Le Vicomte de Bragelonne - ou Dix ans plus tard(1850) | 翻訳者:鈴木力衛 | ||||||||

| 講談社文庫 46/14 B79 | 価格:480Yen | ページ数:616P | 本のサイズ:文庫 | ||||||

| 初版発行:1975/10/15 | 購入:1975/10/20 | カバー装画:おのき がく | |||||||

この巻は、47の章のうちおそらく30以上の章がが国王ルイ14世の不倫をめぐる恋模様。 この巻は、47の章のうちおそらく30以上の章がが国王ルイ14世の不倫をめぐる恋模様。当て馬だったはずのラ・ヴァリエール嬢を見れば見るほどその清楚さ、ひたむきさに感動した国王ルイ、彼女の思いに答え、愛を約束します。そうなると、王妃や愛人にしたはずの王弟妃が煩わしくってたまらない。いかにしてその目を誤魔化すか、という恋のあれこれ。 王弟妃に厭われ、宮廷から逃げ出して修道院に走り込むラ・ヴァリエール、彼女を連れもどし、王妃や王弟妃に気づかれずこの愛人に会う方法に悩むルイ、国王の寵を得たいがためにこの逢瀬をなんとかしようとする廷臣たちの右往左往ととんでもないアイディア。デュマのユーモア感覚が絶妙。 当時のフランス王の政務とやらがどれだけのことであったのかはともかく、まるで源氏物語のような国家や職務に責任を持つ必要もなく恋の駈け引きにうつつを抜かせる人々。こういう宮廷生活に憧れる方々にとっては面白いのでしょうが、当時の世相の中で、当時欧州最強の陸軍国家としてゆるぎない絶対王政を築きつつあったフランス王国の内側ってこんなものなのか、と思うとなんだかなぁ。 ま、鐵太郎は基本こう言うことについては石頭なのですけどね。(爆) いずれにしてもこのパートは、読んでいてかったるい。

おお。 さて、その背後でヴァンヌの司教デルブレー猊下ことアラミスの行動にがますます怪しく思えるダルタニャン。ベル・イール・アン・メール要塞だけでなく、バスチーユ城塞、街の葬式と、意表を突くところにあらわれすその目的はなにか。その陰に現れた女の正体が、あのかつてのアラミスの愛人で陰謀家、シュヴルーズ夫人でである事がわかったとき、これはただならないものがあると確信します。 実は史実のシュヴルーズ公爵夫人マリー・ド・ロアンは、79歳まで生きて、陰謀家としてあちこちいろいろ悪評を残したのだそうな。かつてはこの女の愛人としてさまざまな陰謀をめぐらしたアラミスですが、今回はもう愛想が尽きたらしい。彼女からの金の無心を断り、ついに引導を渡す事に。

つぎはいよいよ鉄仮面の登場、になるんだったかな?(2017/8/25) 読書メーターの記録より 読了:2017/8/20 |

||||||||||||||

| Ver. 3.04 |

|---|

| 管理番号:D005-018 | 32 歴史小説・西欧史 |

出版社:講談社 | |||||||

| 書名:鉄仮面 | ダルタニャン物語 10 | ISBNなし | |||||||

| 原題: Le Vicomte de Bragelonne - ou Dix ans plus tard(1850) | 翻訳者:鈴木力衛 | ||||||||

| 講談社文庫 46/15 B80 | 価格:480Yen | ページ数:552P | 本のサイズ:文庫 | ||||||

| 初版発行:1975/11/15 | 購入:1975/12/2 | カバー装画:おのき がく | |||||||

アラミスに振られたシュヴルーズ公爵夫人は、次にコルベールの元へ。財務卿フーケをゆするネタがあるので30万リーヴル欲しいという。1リーヴル=現代の5000円として15億円、と単純に考えていいものかはともかく、彼らの金銭感覚は庶民の常識では測れない。 アラミスに振られたシュヴルーズ公爵夫人は、次にコルベールの元へ。財務卿フーケをゆするネタがあるので30万リーヴル欲しいという。1リーヴル=現代の5000円として15億円、と単純に考えていいものかはともかく、彼らの金銭感覚は庶民の常識では測れない。手紙の買い取りだけでなく、太后アンヌ・ドートリッシュへの面会まで取り付けたシュヴルーズ夫人、癌で苦しむ太后に語ります。自分は国家の秘密、太后は23年前ルイを生んだ直後、双子のもう一人の男子を産んだのだと。そしてその子は相続問題でこじれることのないように隠されたこと。これは今はもう二人の秘密、という。 ここで作者がこう言います。

さて、フーケのサロン、彼の邸宅に集う人々には、のちにフランスの文芸史に名を残した人々もいます。たとえば、ラ・フォンテーヌ。詩人、寓話作家。ル・ブラン。画家、装飾家、美術評論家。モリエール。画期的な辛辣喜劇作家。デュマの物語には、こういう実在の人々がさりげなく顔をのぞかせます。歴史小説の醍醐味というべきか。  こう言う人々のエスプリの効いた会話の中で、だんだんと追いつめられていく財務卿フーケの姿が、デュマらしい筆致で描かれていきます。王の嫉妬という臣下として最悪の事態を招いた原因は、結局何だったのか。 こう言う人々のエスプリの効いた会話の中で、だんだんと追いつめられていく財務卿フーケの姿が、デュマらしい筆致で描かれていきます。王の嫉妬という臣下として最悪の事態を招いた原因は、結局何だったのか。少なくともその引き金になったものははっきりしています。かの有名なヴォーの大饗宴。彼がその財産と美の愛好家としての力量、そして彼を取り巻くサロンの人々の能力を結集して作り上げたヴォー=ル=ヴィコント城(Château de Vaux-le-Vicomte)で行われた、前代未聞の饗宴です。 これにより、自分より富裕で自分より優れた城を作り自分より大規模な饗宴を行うフーケというフランス第二の人物に対し、若いルイは嫉妬心とともに危機感を抱いたのでした。 この影で進行した、アラミスことデルブレー司教が起こした国家を揺るがす陰謀とはいったい何だったのか。 と、その前にこの物語の主人公たちが選んだ道の方が先に描かれます。 まずは、純粋で正直でいやになるほど清廉潔白なラウル・ド・ブラジュロンヌ子爵。相思相愛だと固く心に思いこんでいた可憐で純粋で清廉潔白なルイズ・ド・ラ・ヴァリエール嬢が、実は身分からしても立場からしても絶対に釣り合わない国王ルイを心底から愛している、という現実を叩きつけられ、唖然。この二人、揃いも揃っておめでたい考えなしとしか見えないのですが、ま、それはそれ。 とりあえず恨みを示せる相手として、王とルイズの間を取り持ったサン・テーニャン伯爵に決闘を申し込むことに。 でも、なんだか訳わからん展開の中で、その役目を父の友人たるポルトスにまかせることとなり、しかもポルトスには待ちぼうけを食らわしてしまう。これほど主人公として無能で無責任で情けないヤツも珍しい。 そこで思った。この本の題名「ブラジュロンヌ子爵」は単なる飾りで、タイトル・ロールとしてこんな色男が正面にいるよ、とだけ伝えるためのもの。実際の主人公は別にいるんです。ではそれは誰かって? そりゃもう、個性豊かに暴れ回った中年四人組、ダルタニャン、アトス、ポルトス、そしてアラミス。それぞれが、見事な持ち味でここから先を盛り上げてくれます。 まずアトスことラ・フェール伯爵。彼は息子ラウルに変わって王ルイに言上します。そもそも、かつてルイズ・ド・ラ・ヴァリエール嬢を妻としたいと王に願ったとき、こう言いましたね。許婚者などというものは、当事者だけで勝手に決めたもので、世間には通用しない、と。あの女は財産がないから、と。家柄もよくない、と。あまり美しくもない、と。そう言いましたよね、あのとき。 こう言ってかつての王の傍若無人な判断を非難したのち、あらためて息子とルイズの婚礼の許可を求めます。 愛人を手放したくないルイはにべもなく拒否。錐のように鋭い口調で諫言するラ・フェール伯爵。そうなると、権力の味を知った王の返事ははこうなることに。

で、こうなった経緯は泣きながらラウルがアトスにルイズの不実を訴えたことによる、なのだそうな。となると、このにやけ坊やの主人公としての格がガラガラと崩れていきます。そもそも、ラウルこそが国王に忠誠の破局を宣言すべきだったはずではなかったのか。 アトス、ダルタニャンの二人に「かわいそうなラウル!」といわれ、絶望の淵に自ら身を浸すこの青年は、主人公らしい姿を見せることはもうありません。やはり、小者でしかなかったねぇ。 さて、主人公の座を譲る気のない男その2(笑)は、王の命によりアトスを逮捕し、バスチーユへ連行します。むろん、友人としてゆったりと。 そこで出くわしたのは、・・・の男その3(笑)、デルブレー司教ことアラミス。むろん囚人としてではない。いったい何のためにここにいるのか。で、人の悪いダルタニャンは、アトスとアラミスを典獄のベーズモー氏の食卓に残し、いったん席を立ちます。あとに残る三人のうち二人は、泰然自若をしながらもどうも居心地が悪い。 ダルだニャンがどこに行ったかというと、こういうこと。

そして剣を抜き、王の前に捧げます。これぞ、主人公の格を示すもの、かな。 かくしてダルタニャンはアトスの釈放を勝ち取り、バスチーユへ意気揚々と戻ったのでした。 アラミスが国家を揺るがす陰謀に手を染めたのは、第一には自分のためではないと思われます。 彼がその人物像に傾倒した一人の人物、ニコラ・フーケの没落を見るに堪えられなくなったから、でしょうね。 しかしそれだけだろうか、とも思うのです。もしかしたら、彼の心中の陰謀好きな虫がうごめいたのではなかろうか。 そうして、外と中の二つの欲求を満たすために、彼はバスチーユに幽閉されている一人の若者、現在の国王ルイの双子の弟であり、王位の継承という面で問題を起こす種を一つでも持ってはならなかった当時のフランス王家の危機の中でその存在を隠されていた王子を王位に就けるというとんでもない計画を、ほとんど独力でやってのけたのでした。 これもまた、主人公としての格ですよねぇ。 この巻は、その陰謀がまさに行われたときまでを描きます。 「鉄仮面」という題であれこれ想像はできますが、困ったことにそんなものはこの巻では影も形も見せません。(笑) さて、この結末はどうなるのか。(2017/9/7) 読書メーターの記録より 読了:2017/9/1 |

||||||||||||||||||

| Ver. 3.04 |

|---|

| 管理番号:D005-019 | 32 歴史小説・西欧史 |

出版社:講談社 | |||||||

| 書名:剣よ、さらば | ダルタニャン物語 11 | ISBNなし | |||||||

| 原題: Le Vicomte de Bragelonne - ou Dix ans plus tard(1850) | 翻訳者:鈴木力衛 | ||||||||

| 講談社文庫 46/16 B81 | 価格:480Yen | ページ数:552P | 本のサイズ:文庫 | ||||||

| 初版発行:1975/12/15 | 購入:1975/12/29 | カバー装画:おのき がく | |||||||

最終巻。国王を引きずり降ろす反逆は、始まったばかりで皮肉にもフーケ財務卿の忠誠によって食い止められ、アラミスことデルブレー司教はポルトスをともなって逃走。失恋に打ちのめされたラウルはついに立ち直れず、ボーフォール公とともにアラビア遠征軍に身を投じることになり、失意のアトスことラ・フェール伯爵は孤独な老人と化す。 最終巻。国王を引きずり降ろす反逆は、始まったばかりで皮肉にもフーケ財務卿の忠誠によって食い止められ、アラミスことデルブレー司教はポルトスをともなって逃走。失恋に打ちのめされたラウルはついに立ち直れず、ボーフォール公とともにアラビア遠征軍に身を投じることになり、失意のアトスことラ・フェール伯爵は孤独な老人と化す。没落したフーケはついに王命を受けたダルタニャンの手で逮捕され、フーケと友人たちを逃がそうとするダルタニャンの企みはすべて王の命で閉ざされる。ポルトスは洞窟の中で死に、アラミスはスペインへ逃れる。 ラウルはアラビアで自殺も同然の戦死を遂げ、その知らせを聞く前にアトスも孤独に死ぬ。 ラ・ヴァリエール嬢は次第に王の寵愛を失い、トネー・シャラント嬢改めモンテスパン夫人が新たな筆頭寵姫の座に就くことに。 国王との仲を改善したダルタニャンは忠実な軍人として功績を上げ、四年後にスペインの大物となったアラミスと再会。友情を確認したのち、アラミスはスペイン側の大使としてフランスとの交渉に当たることに。 ダルタニャンはオランダへの遠征部隊を率いて進軍し、ようやく元帥杖を得た直後に敵の銃兵の狙撃によって戦死。そして終幕。 お話としては、ここまで。最後はバタバタで終わったようなあっけない読後感ですが、作家デュマとしては、主要なお話が終わったあとの連載の終わりに向かってのまとめだったのでしょうか。 今回、史実の人々の記録として、主人公のモデルである本当のダルタニャンことシャルル・ド・バツ=カステルモールの項目も作りました。大貴族でも優れた芸術家でもなかった彼ですから、よい肖像絵はありません。左写真は、パリ、マルゼルブ広場にあるアレクサンドル・デュマ・ペールの銅像の台座に座るダルタニャンの有名な銅像です。 史実では、数多くいた当時の軍人貴族の一人に過ぎなかったはずのダルタニャンですが、フィクションの中で大きく描かれたことにより、17世紀のフランス快男児として文学史に名を残す事になったのでした。

で、この「ダルタニャン物語」の前に読んだ角川文庫の「鉄仮面」を見つけてあったので、その部分を石川登志夫氏訳で比べてみたのです。同じ箇所。

ここでわかったことはふたつ。鈴木力衛氏の翻訳と石川氏の翻訳がルイ14世の実父について真っ向から逆のことを書いていること。そして、鈴木氏の翻訳が抄訳であるらしいこと。 抄訳であるらしいことは、それ以外の箇所をあちこち拾い読みしてもわかります。にもかかわらず鈴木氏翻訳の「鉄仮面」は600ページを超える大作なのですが。 とはいえ話を戻して、ルイ14世の父親の話。これはどうなんでしょう。どっちの訳が正しいのか。 これは、鐵太郎では判別できません。宿題...とするのも荷が重いなぁ。(笑) 新潮文庫の「鉄仮面」は、落ちついたら読み返す予定です。 さて、アラミスの陰謀がフーケと言う人物の清浄さによって崩壊したのち、アラミスは宮殿にいるルイの双子の弟フィリップを見捨ててポルトスと共にベル・イールへ馬を走らせます。これはフーケの温情によるもの。アラミスの罪は揺るがないが、長年の友人としての厚情に免じてその逃亡に目をつぶろう、と。 そしてバスティーユに急行して国王を救い出すフーケ。しかしプライドを傷つけられた若き王は、救い出されたことに感謝は口にするものの二人の国事犯をベル・イールに逃がしたフーケに怒りをかくせません。

アラミスがポルトスと共にアトスの元に最後の挨拶をして去ったのち、ボーフォール公が現れます。彼は今回、アラビアの異教徒征伐のため軍隊を率いて船出するそうです。最後に名を上げたい、という追い込まれた思いがあるらしい。そのため、優秀な副官が欲しいと言ってラウルのことを相談します。彼もラ・ヴァリエール嬢の話を知っていて、彼を立ち直らせたいのだとも言う。老後の最後の楽しみとして青年を手放したくなかったアトスですが、ラウル本人までそれを望むとあればしかたがない。老いた従卒グリモーをつけて出してやることに。しかしそれは、ボーフォール公の家臣になるということではなく国王の軍隊の一員となることなのだ、という公爵にラウルはこんな物騒なことを言う。

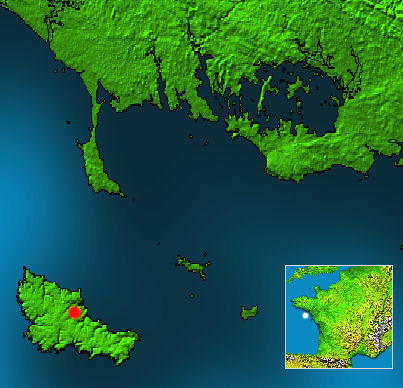

このあと、南仏カンヌの街の沖に浮かぶサント・マルグリット島に流される囚人フィリップと護送の任に当たったダルタニャンに、ボーフォール公の軍に入るラウルを送るアトスが合流する場面が入ります。ここではじめてこの囚人はこののち生涯鉄の仮面をつけて顔を見せないように、と言う国王の命がくだり、鉄仮面伝説が始まる訳です。

カンヌから帰還したダルタニャンに、紆余曲折の末課せられた王命は、財務卿フーケの逮捕。この件でコルベールとの中がさらに悪くなるのですが、これはある意味意地の張り合い。王の命令で和解させられますが、そうは言ってもしこりは残るもの。国王を支える文官の長と武官の長の確執といったところか。 しかしそのあとダルタニャンに課せられた任務は、ベル・イール島の要塞にいるアラミスとポルトスの捕縛、あるいは処刑。上手くやり遂げたら元帥杖を与える、といわれたからと言って、おいそれと受けられるものではない。 島を包囲した王軍の司令官として上陸したダルタニャンはアラミス、ポルトスと会談。ここでなんとか王命の隙を付いて二人を逃がそうとするのですが、ことごとく国王のあらかじめ与えてあった命令によって追いつめられます。 ついに島を脱出しようとした二人ですが、最後に皆を逃がしたあと洞窟の崩壊に巻き込まれるポルトス。

彼を使い、頼り、結果として裏切ってしまったアラミスの涙を墓碑銘として。 ここの描写は、デュマの渾身の作かも。翻訳文がどうもしっくりしないけどね。 ポルトスの訃報を知ったアトスは、急激に健康を害していきます。さらにラウルの死を伝えられた今、アトスを現世にとどめるものはもうない。

ちなみに手紙に書かれたラウルの死にざまは、撃戦の中で不意に立ち上がったラウルが馬を駆ってアラビア軍に突進し、ボーフォール公の命令でフランスの名射手がその馬を射殺してラウルを止めようとしたのに、そのまま歩いてアラビア軍の銃弾に撃ち抜かれたというもの。 重傷の青年を奪還するために、フランス軍は50人を犠牲にし、アラビア兵は160名が死んだのでした。 ラウルはその夜、必死で治療されていたベッドから自分で転げ落ち、一房の金髪を握り締めて息絶えたという。 鐵太郎としては、人に迷惑をかけないような死に方をしましょう、と腹の中で呟くだけにしておきます。(怒) ダルタンヤンが世を去ったのはそれから4年後。伯爵となったダルタニャンは、寵姫ラ・ヴァリエール嬢がその地位を奪われて失意のどん底に落ちた様子を横目で見つつ、真白な髪となったアラミスことスペイン大使アラメダ公爵と再開します。彼は、オランダとの戦端を開くこととなったフランスの背後を守る条約をスペインが締結するよう働きかけることに。 その戦いに、ダルタニャンはその翌年秋に、フランス軍の陸軍司令官として向かい、その戦場で最期を迎えます。 交通の要所フリーズ地方の要塞群を攻略するために12万の軍を率いたダルタニャンは、一ヶ月で12の要塞を墜とし13番目の要塞に攻撃開始します。これが角川文庫の石川訳だと歩騎一万二千の軍、となるのです。不思議。どっちが正しいんだろう。攻撃5日目、王の命を介したコルベールから黒檀の箱に入った元帥杖がダルタニャンの手に届いたそのとき、最前線で陣頭指揮を取っていたダルタニャンの胸を、銃撃の弾が貫く。

この文を最後に、この物語は終わります。訳文についての疑問がまずあります。文章がなにかぎこちない。題名の「剣よ、さらば」についても、剣と別れた描写などない。 本文についても、なにゆえ元帥杖を受けとると同時に死なねばならなかったのかが、よくわからない。ドラマ性を盛り上げる以外の必然性がない。アラミスだって、あの時代なのだから10年も経ずに天で再会できるはず。そして一人まだ生きていると言いつつ四人魂は天に呼び戻されたという。 変です。 最後だからバタバタになったんだろうな、とは思うけど、デュマらしからぬ手の抜き方ですね。 ま、いいや。面白かったんだから。 で、角川文庫版の「鉄仮面」を掘りだしたのですが、これはアトスことラ・フェール伯爵がルイ14世に拝謁を求め、息子の許嫁を奪った王に諫言するところから最後までの物語です。そのうち読み直してみましょう。(2017/10/1) 読書メーターの記録より 読了:2017/9/12 |

|||||||||||||||||||||