トップへ戻る  作家/分野 一覧  |

|

|||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 管理番号 | 書 名 | メ モ | |

|---|---|---|---|

| N066-001 | 炎環 | 鎌倉幕府成立の陰に生きた四人 | |

| N066-002・003 | この世をば(上・下) | 藤原道長という人物は何を考えていたのか | |

| N066-004 | はじめは駄馬のごとく | ナンバー2だった6人の歴史人物の点描、その他 | |

| N066-005 | 望みしは何ぞ | 頂点に立つまで待って待って待ち抜いた男 | |

| N066-006 | 歴史をさわがせた女たち 日本編 | 日本史の中で活躍した33人の痛快な女性たち | |

| N066-007 | 新・歴史をさわがせた女たち | 日本史の中で、13人の輝いた女性たち | |

| N066-008 | 美貌の女帝 | 歴史に抗い続けた美しき女帝 | |

|

|---|

| 管理番号:N066-001 | 30 歴史小説・日本史 | 出版社:文藝春秋 | |||||||

| 書名:炎環 | (1964年 直木賞を受賞) | ISBN978-4-16-720050-3 C0193 | |||||||

| 文春文庫 な2-50 | 価格:680Yen | ページ数:352P | 本のサイズ:文庫 | ||||||

| 初版発行:12/6/10 第8刷:21/10/5 | 購入:2021/11/6 | ||||||||

ほとんど予備知識を持たず、来年の大河との関わりすらろくに考えず、鎌倉時代というちょっと興味のある時代と、立ち読みしたとき開いた内容に好感を持って購入し、読んだ本です。 ほとんど予備知識を持たず、来年の大河との関わりすらろくに考えず、鎌倉時代というちょっと興味のある時代と、立ち読みしたとき開いた内容に好感を持って購入し、読んだ本です。読んだあとで、この作家の描く人間模様がなにか素敵な感じがしたことと、歴史解釈がわずかなところを除いて非常に好感が持てるものだったことなどで気に入ったので、この本の成り立ちを調べてみたところ、驚きました。あとがきにもあったのですが、この本はなんと、昭和39(1964)年刊行で、その年に直木賞を受賞しているのだそうな。いまから60年近い昔ですよ。また、この作家の年齢が、なんと先日他界した父と20日違いであったことにも驚き。 そんな年月が経った作品だったのですね。今まで見逃してきたとは、なんと惜しいことを。 四つの短編から構成されています。ひとつひとつ、普通の歴史では取り上げられないサブの人々を主人公にしています。 悪禅師 主人公・ この全成は、母・常葉が自分たち三兄弟の命乞いに清盛の後宮に入ったのち、弟たちと共に京の寺に預けられました。そこで辛酸を舐めたのち、6歳年長の伊豆に流された兄・頼朝が挙兵したとの報を聞き、関東に駆けつけます。治承4年10月1日。頼朝33歳、全成27歳の時。頼朝はなぜか彼を手元に置き、曲がりなりにも京文化や公家の慣習に知識があったこともあり重宝します。しかしそこに、人を信じない全成はうさんくさいものを感じるのでした。 ともかくこの全成、人を信じない。表面は和やかに人と交わりますが、常に一歩引いて上から目線で人を見おろす傾向があります。のちに陸奥国より駆けつけた末弟の牛若、元服して九郞義経となった若者の人なつっこさとは相容れないもの。頼朝に世話された嫁、北条政子の妹 しかしこの妻の、なんでもあっけらかんと話すおしゃべりな様子に、何やら思いつくこともあり。 それも利用しこれも利用し、ひっそりと頼朝の陰でさまざまな嵐を乗り切った全成は、いつか「悪禅師」の異名をつけられることに。頼朝の死後、謀反の疑いをかけられます。知らぬ存ぜぬを押し通そうとした彼に、頼朝の嫡子・頼家は冷ややかに言う。

黒雪譜 なぜ頼朝がこれほどに、かつて敵方であった武士を優遇したのか、についてのひとつの説明となるのか。そしてなぜ彼が、悲劇の英雄義経を誹謗した悪役となったのか。 頼朝の跡継・頼家はなぜ彼を嫌ったのか。

いもうと 全成の妻となった北条政子の妹、保子の物語。彼女は阿波局(?-1227)として歴史に記録されます。 甥に当たる源実朝の乳母となったことが彼女の人生を変えることになり、梶原景時謀殺の時もその生来の無邪気なおしゃべりで関与していた、と描かれます。これらの行動もすべて全成の手の中にあった、と全成は信じていますが、真実はどうだったのか。 全成が謀反人とされて処刑された騒乱でもしたたかに生き残った彼女は、何を考えて生きていたのか。権高い気の強い姉の下でおしゃべりにうつつを抜かすちょっと頭の軽い女、という仮面の下の本当の彼女とは。

覇樹 歴史の陰に隠れた生涯を追えるかと思ったら、日本の歴史を変えることとなった男、四郎こと通称・江間小四郎、のちの北条義時(1163-1224)の物語。大事なときになにかと遅参する次男坊、四郎にいらいらする北条時政から始まります。 兄の三郎・宗時の影のように付き従う賢弟という姿のまま、壮年期まですごします。 そのひっそりとしたたたずまいの中で、彼は何を見ていたのか。

永井路子が描く源頼朝という人物は、いったいどんな人柄だったのか。 承久の乱において、口数の少ない義時が放った言葉、その重みに周囲のものは戦慄したという。 こんな歴史の見方も、いい。 この作家を今まで知らなかった自分が、ちょっと悲しい。 いささか視点が女性心理に傾いているきらいはあるにしても。(2022/01/02) 読書メーターの記録より 読了:2021/12/10 |

|||||||||||||

| 管理番号:N066-002・003 | 30 歴史小説・日本史 |

出版社:朝日新聞出版 | |||||||

| 書名:この世をば(上) | 藤原道長と平安王朝の時代 | ISBN978-4-02-265128-0 C0193 | |||||||

| 1982年5月11日から451回にわたって毎日新聞朝刊に連載されたものを新潮社より1984年単行本にまとめられ、 のち1986年に新潮文庫化され、その後2023年に朝日時代文庫として刊行された。 |

| 朝日時代小説文庫 な57-5 | 価格:1100Yen | ページ数:536P | 本のサイズ:文庫 | ||||||

| 初版発行:2023/11/30 | 購入:2023/12/14 | カバー装幀:芦澤泰偉 カバー図版:岩佐派「源氏物語図屏風」部分 Ⓒ東京富士美術館蔵 イメージアーカイブ/DNPartcom |

|||||||

| 書名:この世をば(下) | 藤原道長と平安王朝の時代 | ISBN978-4-02-265129-7 C0193 | |||||||

| 朝日時代小説文庫 な57-6 | 価格:1100Yen | ページ数:536P | 本のサイズ:文庫 | ||||||

| 初版発行:2023/11/30 | 購入:2023/12/14 | カバー装幀:芦澤泰偉 カバー図版:岩佐派「源氏物語図屏風」部分 Ⓒ東京富士美術館蔵 イメージアーカイブ/DNPartcom |

|||||||

まず、主要人物の生没年、在位年間をまとめておきます。 まず、主要人物の生没年、在位年間をまとめておきます。

わかりやすくするためにか、数人から十数人だけピックアップした系図が20枚あまり掲載されています。まァそれがあっても人間関係はややこしいのですが。 ここ(左表)に書かれているのは、藤原氏と源氏と皇室ばかりなのは、この物語の主要人物がそれだけだったから、と言っていいかな。 むろんこれ以外に重要な人々もいます。たとえば、中宮・定子のサロンを彩った清少納言(966?-1025?)や、中宮・彰子のサロンを華やかにした紫式部(?-?)などの女性たち、そしてある意味日本の歴史上最大の危機の一つと言われる刀伊の入寇に際し、太宰府で総指揮官として奮戦した道隆の四男・藤原隆家(979-1044)などもいました。 しかしそれらはこの物語的にはモブ扱い。 で、この上下二冊の本は、

単純に、ザ・権力者というイメージでした。 その素顔について、無論はっきりした史料は残っていませんが、さまざまな記録や伝聞、さらにあの時代に花開いた女流日記文学などをたんねんに追って行くことで、こんな人物像が浮かびあがって来たのでしょうか。 宇多天皇の曾孫に当たり、左大臣というそれなりの地位に就きながら、いまいち地位が安定しなかった源雅信の望みは、長女である倫子を花山天皇の后にすることでした。しかし肝心の花山天皇が政変により退位すると、24歳になる娘をどうするか悩むことに。 そこに、摂政になったばかりの藤原兼家の末子、道長より届いている恋文を持って来たのが彼の正室・藤原穆子。藤原氏に嫌悪感を持つ雅信の反対を押し切り、婿として迎えることになります。 当時は通い婚が一般的であり、夫は何人もの妻の家に通って夜に夫婦としての生活を送り、妻の家に通わなければそれで夫婦関係は薄れてしまうのが普通。しかし妻の実家の財力というファクターがありますので、夫の方もなんでも勝手自儘に振る舞えるわけでもなかったのだそうな。 この、妻の実家の援助というのが大きい。今まで平安貴族の男女関係は圧倒的に男性優位だと学んできたのですが、永井さんは女性の力、女性のネットワーク、家を支える女性の力に注目します。 のほほんとした末子である道長が、出世のために容赦なく権謀術数を駆使して他人を蹴落とす平安貴族の暗躍の中でしたたかに生きるようになった影には、この妻の実家という支えと共に、いやそれ以上に姉である詮子の後押しがものを言ったのだ、と語ります。

やがて道長はもう一人、妻を得ます。源明子。 父は醍醐天皇の皇子である源 母親が道長の叔母にあたる 長兄の道隆も狙っていたこの薄幸の娘は、やがて道長の妻となりますが、どうも浮世離れした妖精ふうに描かれます。 倫子も世間知らずの描写で始まりますが、やがてしたたかさを備えた強い女性に変わっていきます。しかし明子は変わらないまま終わります。そういう書き分けも面白い。結局倫子の子たちは累進していき、明子の子らは一歩下がった地位に甘んずるのですが。 「はなとゆめ(冲方 丁)」で描かれたのは、道長にやがてその地位を追われて衰退していく長兄道隆家の姿でした。それと対比される形で宮廷場面の一つが、ほぼ同じ流れなのだけど清少納言+中宮定子の視点からではなく、反対側の藤原道長の視点で描かれていて、非常に立体的なイメージになって面白かったところあり。やはりいろいろな本を読んでみるべきですな。 上下巻を読み終えて。 道長という人間は、いわゆる肉食系とは違う、流され系の人だったということ。使命感も権力欲も(あまり)ない。しかし無責任ではない。成すべきことがあれば全うする。 だからその出世も、少ないチャンスを力尽くでつかみたぐり寄せたのではない。絶対権力者であった父、長兄、次兄が疫病で死に、最大のライバルとなった甥・伊周がオウンゴールに近い失点で舞台から消えてくれたおかげ。そのチャンスを生かしたため。 その力量は優れたものはあったけど、幸運がなければ歴史の中でその他大勢の一人として消えてしまったはず。 面白いね。 で、その力量と言うことで鐵太郎がいちばん思うこと。 この時代の平安貴族は、そしてそれを描写した王朝文学という世界に冠たる文化は、実に狭い世界、狭い志で動いているように見えるのです。別に世界に目を移せとは言いませんが、彼らの視野は、京の都の、歩くと大差ない牛車でのたのた動ける範囲の、しかも上級貴族という生きるために体を動かす必要のない人々の視点でしかない。 そんな中で、国家の中枢を運営するべき立場の彼らは、自分たちでは司法はちょっと関わり、立法はあちこち口を出し、行政は何も行っている様子がない、下僚任せ。もう一つの役職である軍事・警察は監督はするがまったくのザル。 なるほど、軍事・警察と司法、そして行政をきちっとこなす武家がやがて天下を取るはずだ。 狭い範囲の権力闘争・出世争いと女をものにする話ばかりではないか。面白くない。 と言うわけで、今回の大河ドラマなどの流れで「枕草子」などは読み返してみたいと思うのだけど、いまだに「源氏物語」は魅力を全く感じないままです。 ふう。(2024/2/11) 読書メーターの記録より 上巻読了:2024/1/24 下巻読了:2024/1/30 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|---|

| 管理番号:N066-004 | 64 エッセイ | 出版社:文藝春秋 | |||||||

| 書名:はじめは駄馬のごとく | ナンバー2の人間学 | ISBN978-4-16-792088-3 C0195 | |||||||

| 1989年4月に刊行された文春文庫の新装版 | |||||||||

| 文春文庫 な2-56 | 価格:700Yen | ページ数:222P | 本のサイズ:文庫 | ||||||

| 初版発行:2023/8/10 | 購入:2024/5/28 | カバー画:「承久記絵巻 巻第5(部分)」 所蔵:高野山龍光院 提供:高野山霊宝館 デザイン:征矢武 |

|||||||

歴史上の六人の人物について、「ナンバー2の人間学」と題して書いたエッセイ集のようなもの。人物評論といってもいいのかな。 歴史上の六人の人物について、「ナンバー2の人間学」と題して書いたエッセイ集のようなもの。人物評論といってもいいのかな。北条義時──はじめは駄馬のごとく 令和4(2022)年の第61作のNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」で名が広まるまで、一般の人にはほぼ知られていなかった人、北条義時を、まず俎上に挙げます。 彼は当時の歴史史料の中では、三十代になってようやくその名が知られます。それだけ同時代では目立たない人物だったし、その後も正面には立たず、つねに主役のすぐ後に立ち続け、武家の世をつくり出してしまったのです。

その彼が千載一遇のチャンスをつかんだとき、初めてナンバー2に徹する生き方が始まったのです。さりげなく、したたかに。

源義経──スタンドプレーが怪我のもと

そして第二に、戦術指揮官として優れていたものの、戦略的な、つまり戦争を遂行する意味がわかっていなかったこと。頼朝は、それぞれ結束が固いがバラバラだった東国武士団をたばねるためのシステムを五年かけて作り上げ、そのシステムの中で二つの遠征部隊それぞれを二人の弟・範頼と義経に指揮を執らせると共に、頼朝に直結して軍を統括する「

徳川秀忠──花咲くモグラ戦術 偉大なる創業者の二代目として、上手くいってもともと、少しでも失敗すれば目茶苦茶叩かれる立場だった秀忠。しかも、生まれつきナンバー2だったわけでもない。 で、あまり積極的な性格でなかった彼は考えた。ただひたすら我慢し、ただひたすらプライドを捨て、ただひたすらクソ真面目を演じるのだ、と。

平時忠──平家政権の仕掛人 日本史上随一のキャッチフレーズ作り、なのだそうな。 なにしろあの、「平家にあらずんば人にあらず」正確には「 しかも、平家ですが清盛の血族ではなく公家系平家の出で、姉の時子が清盛の妻になったことで知己を得、宮廷の文官として懐刀となったのでした。そして影になり日向になり、泥をかぶりつつ清盛の武家平家を盛り立てます。 清盛亡きあとその後継者に対してもナンバー2に徹して表に立たず、平家が滅んだ後もしたたかに生き残り、配流先の能登で二人の子を儲けて3年後に62歳で生涯を追えたのだとか。

明智光秀──途中入社の栄光と挫折 大河ドラマ「麒麟がくる」(2020年)が放映される前ぐらいだと、ちょっと歴史に興味ある程度の人にとって、明智光秀というと裏切り者・陰湿な逆臣の代名詞であったはず。そこで永井さんは、まずこの誤解を解くことから始めます。まず語るのが、その前半生が不明ながら行ったことを考えるとただの馬の骨ではあり得ないこと。そして軽輩の身ながら足利義昭、織田信長という二人の人物の知己を得たこととを活用し、自らの才をフルに活用して、外様の身分ながら見事に信長のナンバー2に成り上がったこと。 とはいえ彼がなぜ本能寺の変を起こしたのかについては、少なくとも永井さんの視点に立つと謎。さまざまな俗説・定説も、決定的なものはないし、噴飯ものも多い。 そこで永井さんは、彼が子飼いでなく途中入社だったこと、そしてとてつもなく有能であった事を可能性としてあげます。

藤原不比等──大忠臣の完全犯罪 藤原不比等とは、 その彼が、陰で必死に研鑽を積んで時期を待ち、法のエキスパートとして研鑽を積んだと作者は解釈します。ようやく世に出たのは、天武の妻・持統天皇が退位して文武天皇が即位した697年。40歳になっていた不比等はこの15歳の天皇の擁立に力を発揮しつつ、じわじわと皇室の中に閨閥の罠を浸透させます。天武の妻だった五百重を妻の一人に迎え、娘・宮子を文武の妻に送りこみ、文武の乳母であった持統の女官を妻にしてその娘・光明子をのちに聖武天皇の妻にします──最後の話は、藤原氏の血が天皇家に入った最初となりますが、彼女が皇后にまで登ったのは不比等の死後のことでした。 このようにして、天智と鎌足によって進められた政策を否定した天武・持統の新羅文化優位政策を、不比等はゆっくりと時間を掛けてひっくり返し、復讐を果たしたのだという。それも、国家の忠実なナンバー2の顔で。

視点を変えて──ナンバー1からの採点 終章では、ナンバー1から見た有用なナンバー2とはどんなものか、の話。 「有能な」ナンバー2として義時、秀忠、時忠のようなパートナーもたしかに有用ではあるけど、別なパターンもあるのではないか、という。たとえば、無能、無神経、そして丈夫で長持ち型の人。たとえば、正反対の言動をする人。 前者の例として、藤原道長に対する従兄の藤原顕光。後者の例として足利尊氏に対する弟の足利直義。 なるほど、そう分類してみると、歴史上の人物の見方も変わってきますね。 対談 いま、ナンバー2がなぜモテる──城山三郎・永井路子 おまけとして城山三郎さんと永井路子さんの対談です。 歴史上の人物からビジネスのトップの話になったりするのは、この手の話の通例でしょうな。 本田技研の話、トヨタ自動車の話とか出てくるのが、時代を背景にしていて面白い。 とはいえ鐵太郎としては、日本史上最も真面目にナンバー2に徹した人と考えている豊臣秀長が俎上に上がらなかったのが残念。(2024/10/8) 読書メーターの記録より 読了:2024/9/28 |

|||||||||||||||||

|

|---|

| 管理番号:N066-005 | 30 歴史小説・日本史 |

出版社:朝日新聞出版 | |||||||

| 書名:望みしは何ぞ | 道長の子・藤原能信の野望と葛藤 | ISBN978-4-02-265151-8 C0193 | |||||||

| 初出:「中央公論文芸特集」平成4年秋季号~6年冬季号 平成7(1995)年3月 中央公論社刊『永井路子歴史小説全集 第6巻』 | |||||||||

| 朝日時代小説文庫 な57-8 | 価格:900Yen | ページ数:360P | 本のサイズ:文庫 | ||||||

| 初版発行:2024/5/30 | 購入:2024/9/22 | カバー装幀:芦澤泰偉 カバー図版:岩佐派「源氏物語図屏風」部分 東京富士美術館 イメージアーカイブ/DPNartcom |

|||||||

この物語は、著者・永井路子さんによる〝平安朝三部作〟の掉尾を飾るもの。第一作の『王朝序曲──誰か言う「千家花ならぬはなし」と』は読んでいませんが、『この世をば』は読みました。前者は この物語は、著者・永井路子さんによる〝平安朝三部作〟の掉尾を飾るもの。第一作の『王朝序曲──誰か言う「千家花ならぬはなし」と』は読んでいませんが、『この世をば』は読みました。前者はここでは、道長の息子 長男・ この物語の語り出しの長和2(1013)年の時点で、頼通22歳・権中納言・正二位、教通18歳・ 女子のほうは、鷹司系の長女・ 平安貴族全体としては、雲の上の雲の上にいるには違いないのですが、高松系はその頂点の出世争いの中で後れをとっていたのでした。なんとも歯がゆいところ。これは、倫子と明子の押しの強さの違いなのかも、と思う とはいえ問題は、すべての上にいる父・道長が何を考えているかと言うこと。 能信としては、今の状態に対し不満を言うような愚かなことはせず、父の考えや他の高級貴族たちの動きをじっと観察して父の役に立つ手足に徹しようとしています。 能信の視線で見た道長は、『この世をば』で小心な人物として描写された道長とは違います。 この道長は、大きい。政治的な手練手管や寝技を知り尽くし、それを駆使して巧みに頂点の座を守っています。 その父の命によって、と割り切ったふうを装って、能信は鷹司系の中宮の 頼宗兄は、そんな能信を揶揄するような目で見ますが、能信には別な考えがある。。

真に彼能信がそう考えて生きたのかは、わかりません。仮にそうだとすると、なんと気の長い、忍耐強い人生であった事か。 能信は27歳で権大納言に任じられ、70歳で滅するまでその地位にありました。異母兄頼通の人事の意図は不明ですが。 しかも能信が世の嘲りを受けてまで20余年も後見した尊仁親王が後三条天皇として即位したのは治暦4(1068)年、能信の死後三年たってのこと。 そして不遇な皇子だった 白河天皇は能信について、終生大夫どのと呼んで尊びましたが、この白河天皇が院政を敷いて摂関政治を終わらせたことは、歴史の流れと言うべきか、皮肉と言うべきか。 そもそも道長が、4人も娘を中宮として御堂関白家の興隆を築き上げたのは、 ①上級貴族が後継者としての男子と共に、皇位に就ける年齢と釣り合う女子を、できれば複数得ること。 ②その女子が皇子の眼鏡にかなって男子を、できれば複数産むこと。 この条件を満たすことができたから。 ひとつひとつは軽い運ですが、それを何重にも重ねることは生半可ではできない。 その偶然の上に成り立っていた地位の脆さに気づき、運が重なるまで耐えに耐えたのが、能信だったのか。 彼はこれを 『女の股を覗く』 と形容しました。 なるほどね。 面白い歴史絵巻ですね、永井さん。(2025/4/18) 読書メーターの記録より 読了:2025/4/13 |

||||||||||

|

|---|

| 管理番号:N066-006 | 54 歴史点描 | 出版社:朝日新聞出版 | |||||||

| 書名:歴史をさわがせた女たち 日本編 | ISBN978-4-02-265076-4 C0195 | ||||||||

| 朝日文庫 な57-2 | 価格:860Yen | ページ数:320P | 本のサイズ:文庫 | ||||||

| 初版発行:2025/ | 購入:2024/9/25 | カバー装幀:大岡喜直(next door design) カバー装画:水口理恵子 |

|||||||

買ってあったのに「新・歴史をさわがせた女たち」の方を先に読んでしまったのですが、こっちを見つけたので読んでみました。歴史上に登場した33人の女性たちを、見つけた史料を使って思う存分好きに描いてみたエッセイ集、といえばいいのかな。 買ってあったのに「新・歴史をさわがせた女たち」の方を先に読んでしまったのですが、こっちを見つけたので読んでみました。歴史上に登場した33人の女性たちを、見つけた史料を使って思う存分好きに描いてみたエッセイ集、といえばいいのかな。オリジナルは1968年に日経新聞に掲載された「スーパーレディ外史」で、これを元にさらに何人か加えて一冊にまとめて「日本スーパーレディ物語」として刊行されたのが始まり。その後さらに数名加えて文藝春秋から1975年に「歴史をさわがせた女たち 日本編」として単行本、1978年に文春文庫となった歴史があります。その後、新たな知見を得て少しずつ追記されたものを、なんと2022年に朝日文庫として刊行したのが本書です。 七つの章に別れています。 愛憎にもだえた女たち 和泉式部 王朝のプレイガール 親王二人まで含め、華やかな男性遍歴を誇った彼女ですが、これだけ好き勝手に生きたのに誰にも憎まれなかったそうな。その秘訣は彼女の見事な「捨てられムード作りテクニック」にあるとか。 孝謙女帝 栄光の中の孤独 女性の身で二度も皇位に就いた訳とは。藤原仲麻呂と道鏡、二人の男を寵愛した彼女の真の姿とは。もし彼女が道鏡を夫とすることができたなら、静かに生きていけたかも。しかし奈良朝の男たちはそれを許さなかった、と。 北条政子 鎌倉のやきもち夫人 男性が言うようにやきもちが女性の最大の悪徳だとするなら、彼女は日本の悪女ナンバーワンという事になるのだけれど、どうなのか。ただ単に、政治的に弟・北条義時のロボットにすぎない庶民的なオカミさんにすぎなかったんじゃないのかな。 道綱の母 書きますわよマダム 「蜻蛉日記」を書いて、自分の私生活をあばいて夫への愛憎を後世に残した「手のかかる女」。そうなの? 二条 自作自演、わが恋の記録 「とはずがたり」を書いて恋愛体験をさらけ出したことには、どんな意味があったのか。 常盤御前 作られた美談のヒロイン 三人の子を守るために雪の道を歩き、子らの命乞いのため時の権力者に身を捧げた悲劇の聖女。でもさ、関係した男たちがたまたまあまりにスターぞろいだったから彼女もスター扱いされただけじゃないの? ママゴン列伝 淀君 豊臣家の猛母 執筆時、教育ママへの風当たりが強かったそうな。だからその、例として上げたのか。世に言う権勢欲とか意地とかではなく、ただひたすらに息子に過度な期待をかけて失敗した例として。ふむう。 橘三千代 日本一の売り込みママ その他大勢の皇族と結婚したのち、天武天皇の皇孫の乳母となったことを足がかりに、藤原不比等の正妻となって娘を皇后に、その子を天皇に、他の子たちも出世させ、本人は橘氏の祖となり、死後に正一位にまで上りつめたとんでもない超大型ママ。 熊姫 千姫伝説の演出者 家康の長男信康の次女。徳川四天王の筆頭本多忠勝の嫡男忠政に嫁いだのち、息子忠刻に大阪落城ののち千姫が忠刻に恋い焦がれたという伝説をでっち上げて嫁にしようと画策たという。しかし忠刻は早死にし、千姫は御乱行伝説が上塗りされてしまったとか。 春日局 疑似母性症 離婚して成功した希有な例なのだけれど、その裏にあった欲求不満が乳母となった家康の孫家光に対する惜しみない愛情となった、だけで済めばよかったのだが。 強きもの──それは人妻 一豊の妻 超大型のスタンドワイフ? 我が子を有名選手に仕立て上げるのをスタンドママと言うが、さすれば彼女は超大型のそれであろう、とのこと。とはいえこの話、名馬を買ったヘソクリにしても関ヶ原の功績にしても妻の功と言うにはうさんくさい。もしや夫のスタンドハズぶりではないか? 秀忠夫人・お江 戦国の世のツヨイツヨイ女性 父が死に、次の父と実母が死に、夫が死に、と無残な生涯を送りながら、無茶苦茶カタブツの夫(家康の次男・秀忠)と結婚したことで平穏な生涯を送れた、哀れに見えて案外しぶとい女性、か。 細川ガラシャ 信仰あつき強妻 戦時中彼女は「貞女のカガミ」だったのだそうな。俘虜の辱めを受けず、夫を心おきなく戦わせるために家臣に首を跳ねさせた女傑として。しかし真実の彼女は、キリシタンとして新しい西欧的世界を知ってしまった新しい女だったのでは。 北政所 日本一の〝オカミサン〟 極貧から成り上がった夫を支えた人なのだけれど、成り上がりに似合わず、水際だったやり方でその生涯を彩った人。表面いかにも穏やかでありながら、女のしぶとさ、たくましさを備えた日本一のおかみさんだったね、と。 女が歴史を揺さぶるとき 卑弥呼 女王は目下の成長株 歴史の謎、その存在も中国に残る史書のわずかな一文だけ。ではなぜこれほど注目を集めるのか。といっても彼女が一般の人々の注目を浴びたのは、戦後になって神国日本のタブーが破れたから。つまり1800年も昔の人だけど、実はニューカマーなのさ。 持統天皇 理性的で果敢なる女帝 天智天皇の娘、天武天皇の妻の一人。そして、息子を天皇にするために力を尽くし、その草壁皇子が若くして死んだ後、孫を皇位に就けるために女帝になり、目的を果たして生涯を追える──女性離れしたこの持続力は、見習うべき、と。 藤原薬子 日本のクレオパトラ たいへんな美人であったそうな。娘の嫁入りについていったら、婿さまが花嫁そっちのけで熱を上げたほど。その美貌をフルに活用し、政治に愛想を尽かした上皇を焚きつけて乱を起こさせたのですが、負けた後彼女はその全責任を負わされ悪女にされちゃった。 丹後局 大型よろめきマダム 平家の傍流の官僚の妻として陰謀に巻き込まれ、気がつくと夫の上司であった後白河法皇の寵姫に。富裕な実家の財産を背景にあちこち手を伸ばして、国政を左右する手腕を示しますが法皇の死後、50をすぎているはずなのにその皇子にもヨロメいたとか。 阿野廉子 南北朝の妖霊星 重大事件が起きると必ずその背後に彼女がいたのだとか。後醍醐天皇の寵姫の一人で、帝が隠岐に流されたときただ一人ついていった女性で、帝が脱出する手立てもつけます。足利尊氏と護良親王の間をうまく泳ぎ渡り、南朝の皇太后にまでなりました。 天秀尼 かけこみ寺の守護天使 淀君の孫娘で秀頼の側室の子。大坂の陣の後、8歳で千姫の養女分として鎌倉・東慶寺の尼僧となります。彼女が会津藩主加藤明成の怒りを買った堀主水の妻子を、千姫を通して将軍家光に訴えて匿ったという伝説を残しました。 天璋院 守備型女性のナンバー・ワン 薩摩の太守島津斉彬の養女にして13代将軍徳川家定の正室。とはいえ最初から家定に子を産めないことは皆承知しており、彼女の仕事は一橋慶喜を次の将軍にすることだったとか。しかし後日、明治維新の荒波で真価を発揮したもの。 若江薫子 尊皇攘夷の女流政治評論家 先祖は菅原道真、伏見宮家に仕える代々学者の家で育ち、その影響か尊皇攘夷思想にどっぷり浸っていたとのこと。明治政府に尊皇は果たされたが攘夷はどうなった、という時代錯誤の建白書を出し、一生に命がけで言うべきことを言う人だったそうな。 ケチと浪費の美徳 松下禅尼 ご立派! ケチケチ・マダム 鎌倉時代中期の安達家の出身。北条泰時の息子時氏に嫁いで息子の二人が4代・5代執権となった経時、時頼なのですが、北条氏を盛り立てた功績より、自分で障子の貼り替えをするケチぶりを示して執権となった子供に見せた賢夫人として名を残します。 光明皇后 日本一の浪費夫人 藤原氏直系で聖武天皇の皇后。世の荒廃を嘆いて奈良の大仏を作らせた人。大仏には労働者がのべ二百数十万人、金が58キロにのぼったというすさまじい出費だったのですが、果たしてその価値はあったのか。 阿仏尼 欲にからんで五百キロ 藤原定家の息子為家の妻。夫の死後、約束された播磨国細川荘の相続を正妻と争い、京都から鎌倉へ百二十里を旅し、その様子を「十六夜日記」にのこします。(これを過保護ママだの欲に駆られてだのいうのはどうなのかなぁ) 日野富子 室町の離職マダム 戦後ひところ主婦の株式投資が流行った時期があったのだそうな。で、日本で最初に利殖で荒稼ぎしたのは誰か、というと、足利第8代将軍義政の正妻、日野富子だという。あてにならない夫を尻目に蓄財に励み、莫大な財産を残したのだそうな。 勇婦三態 巴・板額 男勝りの女武者 体力ではかなわない男に伍して戦場を駆けた巴御前の名は知られていますが、少し後の時代に活躍した 神功皇后 幻のジャンヌ・ダーク 新羅を平らげたという神功皇后です。夫の仲哀天皇がろくでもないので彼女の女傑ぶりが有名ですが、歴史的事実ではないらしいことが戦後言われています。日本はジャンヌ・ダークたり得る人材を失ったことは、よかったのか悪かったのか。 亀姫 戦国の戦中派 亀姫とは、徳川家康の長女。夫となった奥平定昌と共に長篠城を守り抜いて武勇を轟かせますが、夫亡き後長男家昌も若死にし、幼い孫の忠昌が宇都宮から転封になったのち、旧領の宇都宮を領した本多正純に腹を立て、本多家を執念で陥れます。怖い怖い。 裏から見た才女たち 紫式部 高慢なイジワル才女 「源氏物語」は確かにすばらしいのだけど、日記で示される彼女の自慢たらたらはいかがなものか、と。道長との間柄についてはなにもなかった、けれど、というのが作者のスタンス。「源氏」に書かれた空蝉は、紫式部のウヌボレそのものじゃないの、と。 清少納言 ガク振りかざす軽薄派 「枕草子」には気のきいた見事なエッセイが詰まっているのだけれど、上から目線の学を振りかざしたからかいやウヌボレもあるよねー、と。でも彼女の感性はすばらしいんだけどさ。 静御前 レジスタンスの舞姫 義経の愛人として一世を風靡した静御前。破滅した義経にあくまでついていき、女人禁制の吉野の山でようやく別行動を取ったところで捕まって鎌倉に連れていかれます。そして厳しい尋問に答えず、抗議を込めて舞を舞った鉄火肌が作者の気に入ったところか。 出雲お国 自力で売り出した大スター まったくの塗布空拳で成り上がり、これまでだれもやったことがない新しい演劇・舞踊を考え出し、それを企画・製作・興行・広告・主演まで全部こなして一世を風靡した人。近年では出雲出身を含めいろいろハテナはあるようですが、それでもお見事な。 このバージョンの刊行は2022年で、NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人(2022)」の時。ドラマに絡むネタもあって、面白い。刊行当時はタイムリーだったのでしょうか。で、翌年は「江(2011)」以後で最悪(当社比w)だった「どうする家康(2023)」があり、本のオビもそれにちなんでいますが、参考になるとは思えませんなぁ。(笑) 鐵太郎がたくわえた解釈と違うところが多く、面白いと共にちょっと首をかしげるところもあり、いろいろな点で面白い。 なんにしても、読んでいて痛快なのでヨシ、としよう。(2025/08/30) 読書メーターの記録より 読了:2025/8/28 |

|

|---|

| 管理番号:N066-007 | 54 歴史点描 | 出版社:朝日新聞出版 | |||||||

| 書名:新・歴史をさわがせた女たち | ISBN978-4-02-265146-4 C0195 | ||||||||

| 昭和64(1989)年 文春文庫より刊行したもの | |||||||||

| 朝日文庫 な57-7 | 価格:860Yen | ページ数:304P | 本のサイズ:文庫 | ||||||

| 初版発行:2024/4/30 | 購入:2024/9/25 | カバー装幀:大岡喜直(next door design) カバー装画:水口理恵子 |

|||||||

この本は、2024年初半となっていますが、1980年代に刊行された「歴史をさわがせた女たち」シリーズの一冊で、1989年に文庫として刊行したものの新装再刊です。 この本は、2024年初半となっていますが、1980年代に刊行された「歴史をさわがせた女たち」シリーズの一冊で、1989年に文庫として刊行したものの新装再刊です。全部で12話、俎上に載っているのは13人。6世紀から18世紀までまたがっています。 謎の女帝第一号 推古天皇 全世界ではともかく、東洋世界の女帝第一号となった

が、それだけではない。あとを継いだ異母兄の 幻の女王 絶世の美女と言われます。生没年不詳です。浮き名を流した相手がのちに天武天皇、天智天皇である事が知られ、しかもすぐれた歌を残しおり、女性として高く評価されています。とはいえ、女王という称号なので皇室に関係あるはずですが、天皇から五世程度というかなり血縁の薄いことを含め、血統がまったく不明。 彼女が、のちに持統天皇となった天武の皇后・ 美貌の女帝 手放しでその美貌を讃えられている人なのだそうな。36歳独身で即位したにもかかわらず、『 日本の(ほとんどが男の)歴史学者がこぞって「美しいだけで何の役にも立たず、単に中継ぎとして即位しただけ」と評していたこの女帝(第44代)は、実は祖母の持統 王朝の悪女に乾杯! 伊勢 平安朝の恋の遍歴で有名な女流歌人は、といえば「和泉式部」の名が出るのが歴史の玄人。彼女は結婚相手こそ中流の貴族ですが、天皇家の二人の親王と続けざまに愛人関係になるなど、かなりのツワモノ。しかしもっと上がいたとしたら。 伊勢、と答えられたら大学院卒のタイトルを差し上げよう、とのこと。 藤原家の傍系の中流貴族だった彼女は、宇多天皇の中宮であった藤原

王朝の長寿VIP 藤原彰子の系譜 平安時代に、祖母86歳、母親90歳、本人87歳、あわせて263歳という長寿に輝くVIP女性がいたというお話。 一番目は藤原 倫子24歳、道長22歳の時産まれた  大河ドラマ「光る君へ」では、俳優の見上愛さん(右)が「一族の権力のために不幸な人生を歩んだ藤原彰子」を演じましたが、ここではネアカで伸びやかに育ち、生まれ持った運の強さを発揮して重圧に動じなかったしたたかな女性を描写します。 大河ドラマ「光る君へ」では、俳優の見上愛さん(右)が「一族の権力のために不幸な人生を歩んだ藤原彰子」を演じましたが、ここではネアカで伸びやかに育ち、生まれ持った運の強さを発揮して重圧に動じなかったしたたかな女性を描写します。

王朝の落ちこぼれ女御 藤原元子 でも、そんな王朝文化の中の女性にもハズレがいた、という話。 藤原元子の父・ その元子が、これまた道長の深謀遠慮により一条天皇のキサキとなったのは、兄の子である中宮・定子への牽制のため。 しかし想像妊娠のあげく「水を産んだ」騒ぎで大恥をかいたあと、彼女の運命は変わります。超一流の座からは転げ落ちますが、とりあえずメデタシメデタシの結果に終わったのは、読んでいて嬉しい限り。 謎の女富豪 上西門院統子・八条院暲子 女富豪というと、足利義政の正室 土地持ち財産持ちということで調べてみると、意外な人物がリストアップされるそうな。平安末期という同じ時代に生きた二人で、 なぜそのような財産を持てたのか。母親からの相続とはどれだけだったのか。 そしてその次の時代に連なる彼、宮廷に出仕する12歳の源頼朝はどう関係したのか。

美女に愛された美女 小督 同性の美醜に辛いのが女性と言われますが、女性から、しかもれっきとした上流階層のレディ方から絶賛された美女が、 で、小督。 近衛の少将藤原 さらに鹿ヶ谷事件など政治的な騒乱が絡んだため、彼女は内親王を産んだのちに出家に追い込まれます。 とはいえもし、小督の産んだ子どもが皇子であったなら、安徳天皇より年長という事となり歴史は変わったかもしれません──が、より小督にとって苛酷な運命だったかもしれない。 「歴史をさわがせそこねた」ことで彼女は悲惨な運命を免れたのかも。 平家一門の肝っ玉母さん 平時子 母子心中は悲惨であるけれど、この女性が起こしたのは祖母・母・子の三代での入水自殺。母だけは未遂になりますが。 この祖母が、平時子。時の天皇を殺し、ふたつとない国家の宝を海に沈めてしまったのですが、なぜか同情の声しか聞きません。 同じ平姓ですが、武家平氏の棟梁である清盛に嫁いだ彼女の家は、中流の公家平氏でした。しかも婿取りの形ではなく、その時代としては珍しい嫁入り婚。この形でふたつの平氏が結びついたことが、忠盛・清盛の勢力拡大に大きな援護になりました。 「平家にあらずんば人にあらず」(正確には「 この平氏がついに滅ぶとき、満で5歳の安徳天皇を抱いて入水したのは時子。高倉天皇の中宮だった徳子ではない。

体験的戦国経営学 京極お初 美人過ぎる姉妹を持つ女は不幸なのか。そう思うなら、彼女をみてはどうか。そんな文章で始まります。 お初は、三姉妹の次女。姉は、母であるお市の方の血を引く絶世の美女とされたお茶々──のちの淀君。妹は徳川二代将軍秀忠の正室おごう。御本人は、中程度の大名の妻。 しかし、めげなかった──と永井さんは描きます。

お初の場合、結婚相手は名門ながらちょい没落している上に、当代は人間がおっちょこちょいのくせに野心がありすぎる青年武将。この京極高次の大バクチで一時家は断絶しかけますが、お初はこの若旦那と組んで京極家を再建させ、江戸時代最終的に若狭を中心に小浜藩11万3000石にまでになりました。 高次が、嫁や妹の力を借りたことで、尻のおかげで光っている「 優雅なる殺生石 東福門院和子 日本で最後に「女帝」がいたのはいつか、と最初に問います。平安時代でも、鎌倉時代でもない、男尊女卑が窮まった江戸時代なのだ、というのが答え。明正天皇(在位:1629-1643)と後桜町天皇(在位: 1762-1771)の二人。 このうち、880年絶えてなかった女帝を生みだしたのが、 しかしその「嫁入り」の際、問題が起きます。天皇が寵愛する女官の妊娠が発覚し、ひたすら清潔であることをモットーとしている将軍秀忠が激怒し、この婚礼を取り止めるとまでいいます。家臣が天皇との婚礼を断るなど前代未聞。紆余曲折の末話はまとまりますが、このころからトラブルメーカーとしての和子の風評が立ってしまったらしい。 こうして、歴史上仲むつましく公武の間を取り持ったように記録される彼女の生涯では、本人にはなんの罪もないのだけれど、元気者の天皇が女官を孕ませるたびに側近たちによって血なまぐさい処理が行われ、「優雅な殺生石」となってしまったのだとか。

大奥スキャンダルの女王 絵島 江戸時代随一のスキャンダルといわれたのが、 徳川第7将軍家継の時代、正徳4(1714)年に、江戸城大奥御年寄であった絵島(事件時30歳ちょい過ぎ)が、木挽町の芝居小屋・山村座の役者・生島新五郎(40代前半)と密会していたことが発覚して大スキャンダルとなった訳です。 当時絵島を含む大奥の奥女中には、厳密なセックス・コントロールが行われ、男性との接触はタブーでした。その取締役である絵島が事もあろうに白昼堂々と芝居見物に行き、芝居小屋に役者を訪ねるとはなんたること、という訳。むろん規則は規則ですが、なあなあで黙認されていたのです。しかしそれが宴会で江戸城の門限に遅れたとなると、もうどうにもならない。 ヤレヤレの結果は、両者とも一命は許されて ここで政治的な綱引きとかいろいろ裏があったのですが、江戸っ子にとってはヒロインの悲恋として有名な事件になりました。 あとがき として昭和61年の永井さんの言葉と、解説 として文芸ジャーナリストの内藤麻里子さんの言葉が付きます。 どちらも、男中心に描かれる歴史の中で女性が果たしてきた役割を語っています。 約40年経っているのに、世の中はあまり変わっていないんですねぇ。これもまた、ヤレヤレです。(2025/3/16) 読書メーターの記録より 読了:2025/3/13 |

||||||||||||||||

| 管理番号:N066-008 | 30 歴史小説・日本史 |

出版社:文藝春秋 | |||||||

| 書名:美貌の女帝 | ISBN4-16-720017-1 C0193 | ||||||||

| 単行本 昭和60年6月毎日新聞社刊 | |||||||||

| 文春文庫 200-17 | 価格:480Yen | ページ数:400P | 本のサイズ:文庫 | ||||||

| 初版発行:1988/8/10 | 購入:2025/3/19 | カバー:川田 幹 | |||||||

古代日本に、「続日本紀」に、「 古代日本に、「続日本紀」に、「幼い頃の彼女のことをこんなふうに形容する言葉から始まります。

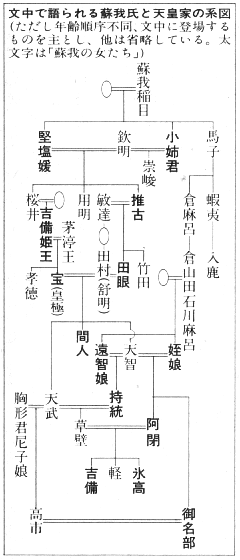

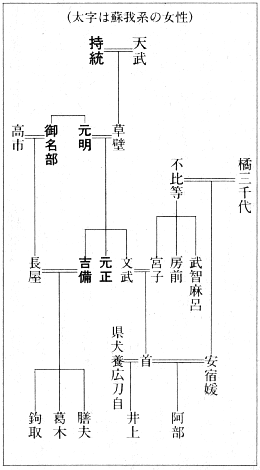

父は 父は父と母が同じでなければ結婚の禁忌とならなかったこの時代の、現代ではいささか問題のある血縁関係ですが、この時代では普通のこと。 家系図を見ればわかるように、この当時しっかりと蘇我氏と天皇家は結びついています。乙巳の変で 時代は、持統天皇の御代。みやこが、 主人公となるひめみこ氷高には、三歳下の弟

物語は、やや控えめな存在だった氷高ひめみこが、政争の中で人知れず成長し、流れの中で抗い、血の繋がった二人の女帝のたどった道を懸命に追った話、としていいのかな。 まず持統天皇の生き方を(いまだ諸説あるようですが)考えなければなりません。彼女は父である天智天皇の命で政治的な人質として天武天皇となる大海人皇子に嫁ぎます。そこで彼女は父を捨て、夫の道に従います。それは唐と新羅、どちらを優先すべきかと言う対外政治から始まり、さまざまな内政問題も絡む路線、日本という国をどうするのかという政治、全てに絡むこと。  天智の良き相棒であった 天智の良き相棒であったこのあたりの、夫が、兄が、従兄弟が、叔父が、にこやかな顔の下で自分たちを裏切っていることを承知して、それでもなお笑顔を返しつつ時を待っている女たちの描写は、ある意味恐ろしいほどにすさまじい。彼女たちが下劣な人たちではないだけに、余計すさまじい。 その視線の先にいたのは、 持統が病み衰えたとき、その後を そこには、さまざまな政治的しがらみと陰謀、そして血統を守ろうとする女たちの固い決意があった、と永井さんは解釈し、描き出します。 娘に皇位を譲り、太上天皇として苦悩する病床に伏した元明のうめきを、心で聞いた元正。

もし元正が、いや氷高が、長屋王と結ばれていたら、というイフが残ります。 なぜ元明はそれを許さず、元正は妹が長屋王と結ばれることを許したのか。 もし元正が心のままに生きていたら、長屋王の変は起きただろうか。長屋王自身が皇位につける可能性もあったのではないか。 元正女帝は皇位を退いたのちも、勝ち目のなくなった戦いの中で一歩も引かず、妻と藤原氏に押しつぶされた聖武天皇を支えながら、 こんな人生もあったのかもしれない。 こんなふうに、世の趨勢が悪くなっていく中で、頭をもたげ傲然と撤退戦を戦いぬいた人がいたのかもしれない。 だとしたら、歴史は面白い。(2025/09/26) 読書メーターの記録より 読了:2025/9/25 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||